この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題21 甲状腺について正しいのはどれか。

1.前面に上皮小体がある。

2.組織内に多数の濾胞がある。

3.咽頭と気管の移行部全周を囲む。

4.上甲状腺動脈は鎖骨下動脈の枝である。

解答2

解説

甲状腺とは、のどぼとけの下にある蝶ような形をした臓器で、甲状腺ホルモン(T3およびT4)とカルシトニンを分泌している。甲状腺ホルモンは、カラダ全体の新陳代謝を促進する働きがある。カルシトニンは、甲状腺から分泌されるホルモンで、骨吸収を抑制する働きを持つ。

1.× 「前面」ではなく後面に上皮小体がある。

・上皮小体(副甲状腺)は、カルシウム代謝に関わる副甲状腺ホルモンを分泌する小さな内分泌腺である。甲状腺の後面に、上下2つずつ、計4つ存在する。

2.〇 正しい。組織内に多数の濾胞がある。濾胞とは、動物の体組織、特に内分泌腺に見られる、球状の袋状の構造のことである。リンパ節や甲状腺など、さまざまな場所で見られる(※読み:ろほう)。

3.× 咽頭と気管の移行部全周を囲むのは、「輪状軟骨」である。輪状軟骨とは、喉頭の枠組みの土台となるリング状の硝子軟骨である。

・甲状腺は頸部の前面下部に位置し、気管の前面と側方(左右の葉)にある。

4.× 上甲状腺動脈は、「鎖骨下動脈の枝」ではなく総頸動脈から分岐した外頸動脈の最初の枝である。

・鎖骨下動脈の主な分岐枝としては、内胸動脈、椎骨動脈、甲状頚動脈などがある。

・外頸動脈の分枝は、大きく分けて①腹側の分枝と②後側の分枝、そして③終枝に分けられます。①腹側の分枝には上甲状腺動脈、舌動脈、顔面動脈、上行咽頭動脈がある。②後側の分枝には後頭動脈、後耳介動脈がある。③終枝は顎動脈と浅側頭動脈である。

問題22 交連線維はどれか。

1.視交叉

2.大脳脚

3.内包

4.脳梁

解答4

解説

投射線維とは、皮質と間脳・脳幹や脊髄を連絡する。例えば、内包、放線冠、視放線、聴放線などが該当する。

交連線維とは、左右の大脳半球を連絡する。例えば、脳梁、前交連、後交連などが該当する。

連合線維とは、同側の大脳半球内を連絡する。例えば、弓状線維、鈎状束、上縦束、下縦束などが該当する。

1.× 視交叉そのものは、線維の種類ではなく、左右の神経線維の一部が反対側へ乗り換える「交差点」の構造を指す。したがって、左右の脳半球間を結ぶ線維束という、交連線維の定義には合致しない。

・視交叉は、左右の視神経が脳の底部で交差する部位である。視神経は網膜からの視覚情報を脳に伝える感覚神経の線維束である。

2.× 大脳脚は、投射線維である。

・大脳脚とは、中脳の腹側に存在する太い白質で、大脳皮質と脳幹、脊髄を結ぶ(投射線維)。

3.× 内包は、投射線維である。

・内包とは、大脳皮質と脳幹・脊髄を結ぶ投射線維が通る経路である(投射線維)。

4.〇 正しい。脳梁は、交連線維である。

・脳梁とは、左右の大脳半球をつなぐ交連線維の太い束である。左右の大脳皮質の間で情報をやり取りする経路である。脳梁は、いわゆる高次脳機能、認知機能に分類される症状を担っている。

問題23 交感神経について正しいのはどれか。

1.瞳孔括約筋を支配する。

2.節前線維は白交通枝を通る。

3.節後線維はアドレナリンを分泌する。

4.節前ニューロンの細胞体は脊髄前角に位置する。

解答2

解説

1.× 瞳孔括約筋を支配するのは、「副交感神経」である。瞳孔括約筋の収縮は、光の刺激により縮瞳が起こる機序である。副交感神経優位で、瞳孔括約筋が収縮(縮瞳)する。瞳孔散大筋は、交感神経優位で収縮(散瞳)する。

2.〇 正しい。節前線維は、白交通枝を通る。交感神経の節前ニューロンは、脊髄の側角(主に胸髄~腰髄上部)に細胞体があり、そこから出た軸索(節前線維)は脊髄神経の前根を経て脊髄神経に入る。その後、節前線維は脊髄神経から分かれて、近くにある交感神経幹へと向かう。この際に節前線維が通るのが、髄鞘を持つ(白く見える)白交通枝である。交感神経幹で次のニューロン(節後ニューロン)にシナプスを形成する。

3.× 節後線維は、「アドレナリン」ではなくノルアドレナリンを分泌する。一方、副交感神経の節後線維や、自律神経(交感・副交感)の節前線維ではアセチルコリンが分泌される。

・アドレナリンとは、主に副腎髄質からホルモンとして血中に放出される物質であり、神経線維そのものではない。

・アセチルコリンとは、代表的な神経伝達物質であり、①運動神経の神経筋接合部、②交感神経および副交感神経の節前線維の終末、副交感神経の節後線維の終末などのシナプスで放出される。

4.× 節前ニューロンの細胞体は、「脊髄前角」ではなく脊髄側角に位置する。

・脊髄前角には、運動神経細胞(γ運動ニューロン)の細胞体が分布する。

問題24 血漿について正しいのはどれか。

1.鮮紅色の液体である。

2.血漿蛋白の大部分は骨髄で合成される。

3.アルブミンは浸透圧の維持に働く。

4.フィブリノゲンは栄養状態の指標となる。

解答3

解説

人体は体重の約60%が水分(体液)で占められており、①細胞内液(40%)に、②細胞外液(20%)として分けられる。そのうち②細胞外液の内訳としては、細胞間質(間質液):15%、血管内(血漿):5%となる。

血漿とは、水分、電解質、血漿蛋白、糖、脂質、ホルモン、ビタミン、老廃物など、様々な物質を含む複雑な液体である。

1.× 鮮紅色の液体であるのは、血液全体(特に赤血球の色)である。なぜなら、赤血球に含まれるヘモグロビンが酸素と結合している場合に鮮紅色に見えるため。ちなみに、血漿は、血球を除いた液体成分であり、通常は淡黄色または麦わら色をしている。

2.× 血漿蛋白の大部分(アルブミン、グロブリン、フィブリノゲンなど)は、「骨髄」ではなく肝臓で合成される。ちなみに、骨髄は、主に血球成分(赤血球、白血球、血小板)を産生する場所である。

3.〇 正しい。アルブミンは、浸透圧の維持に働く。なぜなら、アルブミンは分子量が比較的小さく、血漿中に高濃度で存在するため。したがって、血管内の水分を保持し、血管外の組織間液への水分の漏出を防ぐ役割を果たす。

4.× 栄養状態の指標となるのは、「フィブリノゲン」ではなくアルブミンである。

・フィブリノゲンとは、血漿タンパクの一つであり、凝固因子の活性化によってフィブリンとなり、血液を凝固させる働きを持つ。増加した場合、血漿の粘稠度が上昇し血栓形成傾向を示す。 一方、低値の場合、播種性血管内凝固症候群(DIC)と肝機能障害が疑われる。

・アルブミンとは、肝臓で作られるたんぱく質で、肝臓や栄養状態の指標となる。血清総蛋白の60%程度を占め肝臓で生成される。アルブミンが低値の場合は、低栄養状態、がん、 肝硬変など、一方で高値の場合は、脱水により血管内の水分が減少し、濃縮効果によることが考えられる。

問題25 肺循環について正しいのはどれか。

1.門脈によって体循環をつながる。

2.肺静脈は右心房に血液を運ぶ。

3.肺動脈は静脈血を運ぶ。

4.肺動脈の血圧は大動脈の血圧より高い。

解答3

解説

心不全は、心臓のポンプ機能低下のため末梢組織の酸素需要に見合った血液量を供給できない状態である。心不全は、どこにうっ血が強く出るかで以下のように分類される。

・左心不全:肺循環系にうっ血が著明なもの。

→症状:呼吸困難(労作時・夜間)、起座呼吸、尿量減少、血性泡沫状痰など。

・右心不全:体循環系(体静脈圧↑:右室拡張末期圧↑)にうっ血が著明なもの。

→症状:頸静脈怒張、胸水・腹水、下腿浮腫、肝腫大など。

●共通してみられる症状:チアノーゼ、倦怠感など。

左心不全では肺うっ血による低酸素血症が原因で、右心不全でも進行すると心拍出量低下のためチアノーゼが見られる。

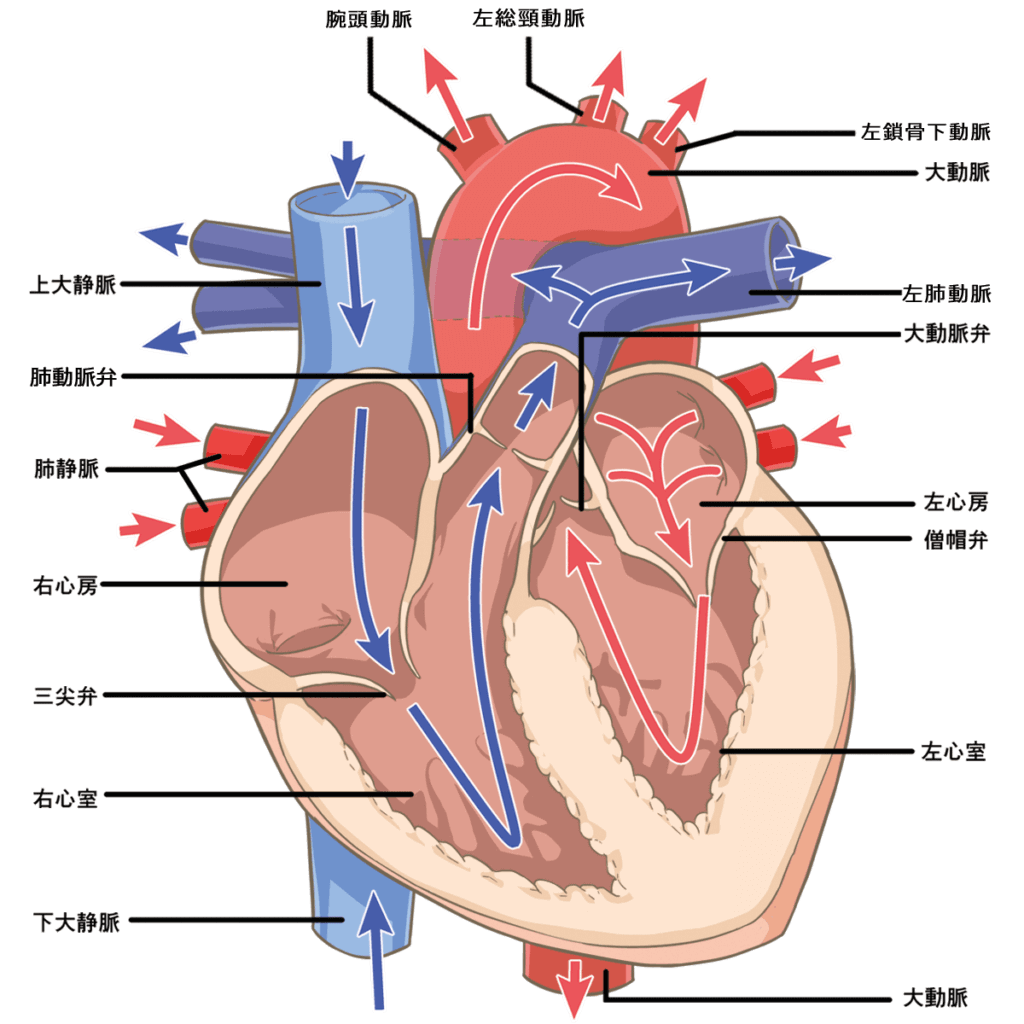

(※図引用:「看護roo!看護師イラスト集」より)

1.× 「門脈」ではなく心臓によって体循環をつながる。具体的には、①右心室が肺動脈を通じて肺へ血液を送る(肺循環)。→②左心房が肺静脈を通じて肺から血液を受け取る。→③左心室から大動脈を通じて全身(体循環)へ血液を送り出す。

・門脈は、だいたいの消化管から得られた栄養を肝臓へと運ぶ働きを持つ機能血管である。胃、腸、膵臓、脾臓、胆嚢の毛細管から静脈血を集める。

2.× 肺静脈は、「右心房」ではなく左心房に血液を運ぶ。肺循環において、肺で酸素を受け取った(酸素化された)血液は、肺静脈を通って心臓に戻る。この肺静脈が血液を運ぶ心臓の部屋は、左心房である。左心房に入った血液は、僧帽弁を通って左心室へ送られ、体循環へと送り出される。右心房には、体循環から戻ってきた酸素の少ない静脈血が、上大静脈と下大静脈を通って入る。

3.〇 正しい。肺動脈は、静脈血を運ぶ。なぜなら、静脈血とは、酸素が少なく二酸化炭素が多い血液であるため。

・動脈とは、一般的に「心臓から血液を送り出す血管」を指し、体循環の動脈は酸素を多く含む動脈血を運ぶ。しかし、肺循環においては、右心室から肺に向かって血液を送り出す肺動脈は、全身を巡って酸素が少なくなり二酸化炭素が多くなった静脈血を肺へ運び、ガス交換を行う。これは、肺動脈の最も重要な特徴の一つであり、肺循環と体循環の違いである。

4.× 逆である。「大動脈」の血圧は、「肺動脈」の血圧より高い。なぜなら、体循環(大動脈)は、全身の臓器に血液を供給するため高い圧が必要であるため。一方、肺循環は肺という限られた範囲でガス交換を行うため、低い圧で十分である。

国試オタク

国試オタク

「問題23 交感神経について正しいのはどれか。」

選択肢3が違っています。

正しくは『3.節後線維はアドレナリンを分泌する。』です。

解説も併せて修正をお願いできますでしょうか?

よろしくお願いいたします

コメントありがとうございます。

ご指摘通り間違えておりました。

修正致しましたのでご確認ください。