この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題56 アナフィラキシーを最も起こしやすい疾患はどれか。

1.血清病

2.食物アレルギー

3.アレルギー性鼻炎

4.アレルギー性接触皮膚炎

解答2

解説

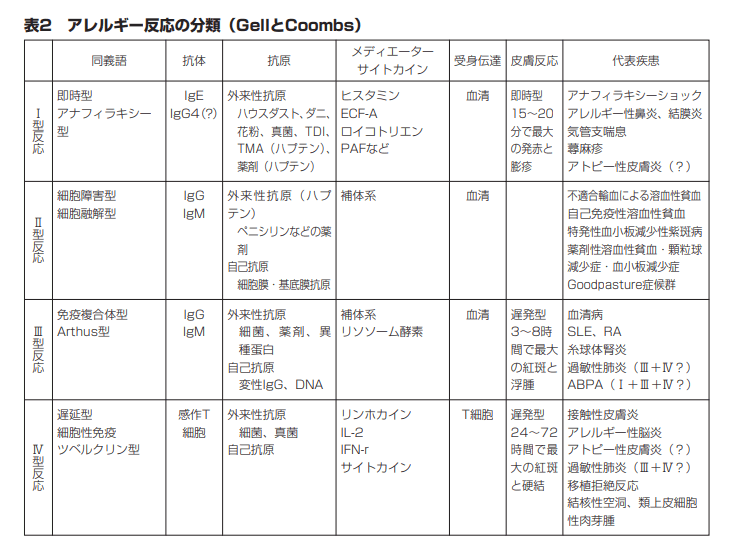

アナフィラキシーショックとは、アレルギー反応で起こるショックのことである。主にⅠ型アレルギー反応の結果、血管拡張や血管透過性の亢進による血漿漏出が生じ、循環血液量の減少をきたすことで起こる。アナフィラキシーショックの症状として(頻脈、血圧低下、意識障害、喉頭浮腫、呼吸困難)を引き起こす。

1.× 血清病は、Ⅲ型アレルギーである。

・Ⅲ型アレルギー(IgG)は、免疫複合体型である。血清病、リウマチ、腎炎などである。抗原抗体反応の結果産生された抗原-抗体複合体が、小血管壁に付着することにより起こる。

2.〇 正しい。食物アレルギーは、アナフィラキシー(Ⅰ型アレルギー反応)を最も起こしやすい。

・食物アレルギーとは、食物によって引き起こされる抗原特異的な反応で、さまざまの症状(じん麻疹・湿疹・下痢・咳・ゼーゼーなど)が起こる。最も多いのは、原因食物の摂取直後から約2時間以内に発症する即時型症状である。即時型症状では、皮膚、粘膜、呼吸器、消化器等に症状が出現し、重症化するとアナフィラキシーショック(頻脈、血圧低下、意識障害、喉頭浮腫、呼吸困難)を引き起こす。

3.× アレルギー性鼻炎は、Ⅰ型アレルギー反応であるが局所的である。アレルギー性鼻炎の症状は鼻や目に限局しており、アナフィラキシーのように、生命を脅かすような全身性の重篤なアレルギー反応が起こる可能性は低い。

・アレルギー性鼻炎とは、花粉やハウスダストなどの吸入アレルゲンによって引き起こされる鼻の粘膜のⅠ型アレルギー反応である。症状はくしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどが中心である。

4.× アレルギー性接触皮膚炎は、Ⅳ型アレルギー反応である。

・アレルギー性接触皮膚炎とは、特定の物質(金属、ウルシ、ゴムなど)が皮膚に直接触れることで起こるⅣ型アレルギー反応(遅延型アレルギー)である。アレルゲンに触れてから症状が現れるまでに数時間から数日かかり、接触した皮膚の部位に一致してかゆみ、赤み、水ぶくれなどの湿疹が出現する。

問題57 胃食道逆流症について正しいのはどれか。

1.食道下部輪走筋は緊張する。

2.食道内圧は上昇する。

3.食道下部扁平上皮は円柱上皮化する。

4.体重増加によって症状は改善する。

解答3

解説

胃食道逆流症は、主に胃の中の酸が食道へ逆流することにより、胸やけや呑酸などの不快な自覚症状を感じたり、食道の粘膜がただれたり(食道炎)する病気である。胸が詰まるような痛みを感じたり、のどの違和感や慢性的に咳が持続する。胃酸の逆流は食後2~3時間までに起こることが多いため、食後にこれらの症状を感じたときは胃酸の逆流が起きている可能性を考える。治療としては、胃酸分泌抑制薬による内服が優先される。

発症しやすい食生活の習慣として、①過食傾向、②早食い、③食べてすぐ寝る、④高脂肪食が好き、⑤アルコールをよく飲む、⑥タバコを吸う、⑦肥満傾向、⑧前かがみ姿勢になりがちなことがあげられる。

1.× 食道下部輪走筋(括約筋)は、「緊張」ではなく弛緩する。胃食道逆流症では、食道と胃の境目にある食道下部括約筋の機能が低下し、通常閉じているはずの筋肉が弛緩することが、胃酸などの逆流の主な原因の一つである。

2.× 食道内圧は、「上昇」ではなく低下する。なぜなら、下部食道括約筋の圧が低下するためである。これにより胃酸が食道に逆流しやすくなり、胸やけなどの症状が現れる。

3.〇 正しい。食道下部扁平上皮は、円柱上皮化する。なぜなら、胃酸が食道に繰り返し逆流し、食道の下部粘膜が長期間にわたって強い刺激を受けるため。本来食道にある扁平上皮というタイプの細胞が、胃の粘膜のような円柱上皮というタイプの細胞に変化することをバレット食道と呼び、食道腺癌が発生するリスクが高まる。

ちなみに、円柱上皮化生(バレット食道)とは、食道下部の粘膜が、胃から連続して同じ円柱上皮に置き換えられている状態をいう。

4.× 体重「増加」ではなく減少によって、症状は改善する。なぜなら、体重が増加すると、特に腹部に脂肪が蓄積することで、お腹の中の圧力(腹圧)が高まるため。したがって、この高まった腹圧は胃を圧迫し、胃の内容物が食道に逆流しやすくなる原因となる。

・単層扁平上皮:薄いので物質の交換などに向く。

(胸膜、腹膜、血管内皮、肺胞など)

・単層立方上皮:甲状腺の濾胞細胞など。

(甲状腺の濾胞上皮、尿細管など)

・単層円柱上皮:吸収と分泌を行う場所に向く。

消化器系(胃、小腸、大腸)、卵管・子宮など

・重層扁平上皮:摩擦など機械的刺激に強い。

皮膚、口腔~食道、肛門、膣など。

・多列線毛上皮:表面に線毛があり、杯細胞が豊富。線毛と粘液で塵や異物をからめとる。

鼻腔~気管・気管支(気道)

・移行上皮:伸び縮みすることができる。

腎杯腎~尿管~膀胱(尿路)

問題58 アルツハイマー病の初期にみられるのはどれか。

1.幻視

2.記憶障害

3.てんかん発作

4.反社会的行動

解答2

解説

アルツハイマー型認知症とは、認知症の中で最も多く、病理学的に大脳の全般的な萎縮、組織学的に老人斑(アミロイドβの蓄積)・神経原線維変化の出現を特徴とする神経変性疾患である。特徴は、①初期から病識が欠如、②著明な人格崩壊、③性格変化、④記銘力低下、⑤記憶障害、⑥見当識障害、⑦語間代、⑧多幸、⑨抑うつ、⑩徘徊、⑩保続などもみられる。

1.× 幻視は、レビー小体型認知症において特徴的に見られる症状である。

・レビー小体型認知症とは、Lewy小体が広範な大脳皮質領域で出現することによって、①進行性認知症と②パーキンソニズムを呈する病態である。認知機能の変動・動揺、反復する幻視(人、小動物、虫)、パーキンソニズム、精神症状、REM睡眠型行動異常症、自律神経障害などが特徴である。実際にはいない人が見える「幻視」、眠っている間に怒鳴ったり、奇声をあげたりする異常言動などの症状が特徴的である。頭がはっきりしたり、ボーッとしたり、日によって変動することもある。レビー小体型認知症そのものを治す治療はなく、現状では症状に対する薬を使用して効果をみる。抗精神薬による精神症状のコントロールと抗パーキンソン病薬による運動症状の改善、自律神経障害に対しての血圧コントロールなどがある。

2.〇 正しい。記憶障害は、アルツハイマー病の初期にみられる。なぜなら、アルツハイマー病では、記憶に関わる部分(特に海馬)に早期萎縮がみられるため。したがって、新しい出来事を覚えたり、最近の経験を思い出したりすることが難しくなる。

3.× てんかん発作は、アルツハイマー病の末期にみられる。なぜなら、アルツハイマー病が進行し、脳の神経細胞の障害が広範囲に及ぶと、脳の異常な電気活動が起こるため。

・てんかん発作は、大脳皮質における神経細胞の異常な興奮によって痙攣などの症状が出現する。発作型を大きく大別すると①部分発作(脳の一部分が過剰興奮して始まる)と、②全般発作(両側大脳半球が同時に過剰放電する)に分けられる。作業療法の場面では、意識消失・けいえん・無目的な行動(自動症)に注意する。

4.× 反社会的行動は、前頭側頭型認知症において特徴的に見られる症状である。

・前頭側頭型認知症とは、前頭葉・側頭葉に限局した萎縮性病変を認める症候群をいう。代表的な疾患にPick病がある。発症は初老期(40~60歳代)にみられる。初期は、自発性の低下、自発語の減少、偏食・過食、脱抑制などの人格変化・行動異常で潜行性に発症する。

問題59 炎症性腸疾患について正しいのはどれか。

1.クローン病は大腸に限局する。

2.潰瘍性大腸炎は非連続性病変を示す。

3.食生活の欧米化により患者数が増加した。

4.赤沈は病勢を反映しない。

解答3

解説

炎症性腸疾患とは、腸に慢性的な炎症が起こる病気の総称で、主に「①潰瘍性大腸炎」と「②クローン病」の2つがある。

①潰瘍性大腸炎とは、大腸の内側に炎症や潰瘍ができ、下痢や血便を伴う。

②クローン病とは、口から肛門まで消化管のどこにでも炎症が起こり、腹痛や下痢、体重減少などの症状が出る。原因ははっきりしないが、免疫異常や遺伝、環境要因が関係していると考えられている。完治は難しいが、薬で炎症を抑えて症状を管理する。

1.× 大腸に限局するのは、「クローン病」ではなく潰瘍性大腸炎である。クローン病は、口から肛門まで消化管のどこにでも炎症が起こる。

2.× 非連続性病変を示すのは、「潰瘍性大腸炎」ではなくクローン病である。潰瘍性大腸炎は、炎症が大腸の粘膜に起こる病気で、病変は直腸から始まり、連続的に口側(上行方向)へと広がっていく。

3.〇 正しい。食生活の欧米化により患者数が増加した。炎症性腸疾患の原因は完全には解明されていないが、遺伝的な要因や免疫系の異常に加えて、環境要因が複雑に関与していると考えられている。特に、食生活の変化(高脂肪・高タンパクな食事の増加など)といった生活習慣の欧米化が、炎症性腸疾患、特に潰瘍性大腸炎とクローン病の患者数増加に関与しているという疫学調査の結果が多く報告されている。

4.× 赤沈は、病勢を反映「する」。なぜなら、炎症性腸疾患は、腸に炎症が起こる病気であるため。病気が活動的な時期(病勢が強い時)には、赤沈値が上昇することが多い。

・赤血球沈降速度(赤沈)は、炎症反応の指標として、CRPと共に用いられる。赤沈が亢進する病態としては、炎症性疾患・悪性腫瘍・貧血・心筋梗塞・肝硬変・膠原病などが挙げられる。

問題60 膵癌について正しいのはどれか。

1.CA19-9は特異度が高い。

2.アミラーゼ値は病態を反映する。

3.放射線検査で確定診断ができる。

4.早期に発見されやすい。

解答1

解説

1.△ CA19-9は、特異度が高い。※他の選択肢がより明らかに間違っているため、相対的にこの選択肢が最も適切と判断されたと考えられる。

なぜなら、CA19-9は膵癌で高値を示すことが多い腫瘍マーカーであるが、特異度が絶対的に高いわけではなく、他の疾患でも上昇することがあるため。

・CA19-9は、膵臓がんや胆管がんなどの腫瘍マーカーである。ちなみに、CA19-9は、マウスモノクローナル抗体NS19-9で認識されるシアリルLea抗原のことである。

・特異度とは、疾病を有さないものを正しく疾病なしと診断する確率をいう。

2.× アミラーゼ値は病態を反映するのは、「膵炎」である。

・アミラーゼは膵酵素のひとつである。膵臓の炎症・壊死により膵臓由来の消化酵素(アミラーゼとリパーゼの血中濃度)が上昇する。

3.× 「放射線検査」ではなく病理検査(生検)で確定診断ができる。なぜなら、放射線を用いた画像検査(CTなど)は、膵癌の発見に役割を果たすが、「癌らしい影」が見つかっても、それが良性か悪性(癌)かを画像だけで確定することはできないため。最終的な確定診断は、腫瘍の一部を採取して顕微鏡で細胞を調べる病理検査(生検)によって行われる。

・針生検とは、症状の原因を調べるための組織診(生検)の一種である。針生検では、細胞診よりも太い針を病変部に刺し、その中に組織の一部を入れて、からだの外に取り出し検査する。

4.× 早期に発見されやすい「とはいえない」。むしろ、発見が遅れることが多い。なぜなら、膵臓は、体の奥深くに位置している臓器であるため。また、初期の膵癌では特徴的な症状がほとんど現れないことも、発見が遅れる理由となっている。

国試オタク

国試オタク