この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題136 次の症例で適切な局所治療部位はどれか。

「42歳の女性。主訴は右の母指から中指にかけての痛みとしびれ。母指球・手根部には症状はない。手を振ると楽になることがある。ファレンテストは陽性。」

1.大陵と労宮の間

2.少海と孔最の間

3.小海と支正の間

4.消濼と曲池の間

解答1

解説

・42歳の女性。

・主訴:右の母指から中指にかけての痛みとしびれ。

・母指球・手根部には症状はない。

・手を振ると楽になることがある。

・ファレンテストは陽性。

→ほかの選択肢が消去される理由もあげられるようにしよう。

→Phalenテスト(ファレンテスト)は、手根管症候群の診断に用いられ、正中神経障害によって陽性となる。両手関節を最大掌屈させて手の甲を合わせ、その状態を1分間維持したときに正中神経領域(母指~環指橈側)のしびれや痛みが出れば陽性である。

1.〇 正しい。大陵と労宮の間は、本設問の適切な局所治療部位である。

・大陵は、手関節前面、長掌筋腱と橈側手根屈筋腱の間、手関節掌側横紋上に位置する。

・労宮は、手掌、第2~3中手骨間、中手指節関節の近位陥凹部に位置する。

2.× 少海と孔最の間は、主に橈骨神経が対象である。

・少海は、肘前内側、上腕骨内側上顆の前縁、肘窩横紋と同じ高さに位置する。

・孔最は、前腕前外側、尺沢と太淵を結ぶ線上、手関節掌側横紋の上方7寸に位置する。

3.× 小海と支正の間は、主に尺骨神経が対象である。

・小海は、肘後内側、肘頭と上腕骨内側上顆の間の陥凹部に位置する。

・支正は、前腕後内側、尺骨内縁と尺側手根屈筋の間、手関節背側横紋の上方5寸に位置する。

4.× 消濼と曲池の間は、主に尺骨神経が対象である。

・消濼は、肘頭と肩峰角を結ぶ線上、肘頭の上方5寸にある。

・曲池は、肘外側、尺沢と上腕骨外側上顆を結ぶ線上の中点に位置する。

問題137 次の症例で異常が認められる検査法として最も適切なのはどれか。

「75歳の女性。100m程度の歩行で左下肢後面に痛みやしびれが出現するが、低い手押し車の使用で症状は出ない。足の冷感や膀胱直腸障害はない。」

1.SLRテスト

2.アキレス腱反射

3.バビンスキー反射

4.フライバーグテスト

解答2

解説

・75歳の女性。

・100m程度の歩行で左下肢後面に痛みやしびれが出現する。

・低い手押し車の使用で症状は出ない。

・足の冷感や膀胱直腸障害はない。

→体幹前屈(前かがみ)の姿勢で症状が少なくなることを、解剖学的な理解も深めておこう(体幹前屈で脊柱管が開き症状が減少する)。

→本症例は、腰部脊柱管狭窄症が疑われる。腰部脊柱管狭窄症とは、脊柱管が腰部で狭くなる病気である。そのため、腰から下の神経に関連する症状(しびれや疼痛、脱力など)が出現する。歩行時には腰痛があまり強くならない事が多く、歩行と休息を繰り返す間欠性破行が特徴である。

1.× SLRテストが陽性となるのは、「椎間板ヘルニア」である。

・SLRテスト(下肢伸展挙上テスト)は、脊髄後根で圧迫を受ける疾患(坐骨神経痛、椎間板ヘルニアなど)の有無、ハムストリングス損傷や短縮をみる。背臥位で、下肢を挙上し痛みが生じたら陽性である。

・椎椎間板ヘルニアとは、線維輪(外縁部分)と髄核(中心部)の主に線維輪が弱くなって膨隆したり、線維輪が断裂して中心部の髄核が脱出したりすると、近傍にある神経を圧迫している状態のことである。L4/5とL5/S1が好発部位である。

2.〇 正しい。アキレス腱反射は、本設問の異常が認められる検査法である。なぜなら、症例は腰部脊柱管狭窄症による神経性間欠性跛行の典型的な特徴を示しており、左下肢後面の痛みとしびれは、主に腰椎の下位、特にS1神経根の圧迫によって生じることが多いため。

・アキレス腱反射は、S1・2(脛骨神経)である。背臥位検査の他に、①両下肢の股関節を軽度屈曲、外転、外旋位にして、膝関節を軽度屈曲させて両踵をつける。検者は足関節を背屈位にしてアキレス腱部を叩打する方法、②一側下腿の前面に健側下腿をのせ、足関節を背屈位にしてアキレス腱部を叩打する方法がある。

3.× バビンスキー反射が陽性となるのは、「錐体路障害(上位運動ニューロンの障害)」である。

・錐体路障害は、脳卒中などで生じる。錐体路とは、主に随意運動を制御する神経経路で、障害があると痙性麻痺や筋力低下が起こる。大脳皮質運動野―放線冠―内包後脚―大脳脚―延髄―脊髄交叉―脊髄前角細胞という経路をたどる。

4.× フライバーグテストが陽性となるのは、「梨状筋症候群」である。

・Freibergテスト(フライバーグテスト)は、梨状筋症候群の診断に使用される誘発テストである。背臥位で股関節を屈曲させて内旋させ、梨状筋を緊張させて痛みを増強させる。

梨状筋症候群とは、坐骨神経が大坐骨切痕と梨状筋との間で圧迫を受ける絞扼性神経障害で、大腿後面のしびれを生じる。代表的な症状は坐骨神経痛、梨状筋部の痛みや圧痛、足首・足指が動きにくくなるなどである。

問題138 うつ病患者でみられる妄想として最も適切なのはどれか。

1.関係妄想

2.血統妄想

3.罪責妄想

4.物盗られ妄想

解答3

解説

抑うつ病とは、脳内の神経伝達物質のアンバランスにより、気分や感情をうまく調節できなくなり、心身の不調が表れる病気である。症状には、眠れない、疲れやすい、体がだるいといった身体的な症状や、自信が持てず、自己評価も低下しがちになる精神的な症状などがある。

①感情面:抑うつ、不安、焦燥。

②意欲面:意欲低下(日内変動があり特に朝が悪い)、自殺念慮。

③思考面:微小妄想(罪業、貧困、心気)、思考抑止、離人。

④身体面:不眠(早期覚醒が多い)、頭重感、めまい、倦怠感。

1.× 関係妄想は、統合失調症にみられる。他人の言動の意図を悪い方にとらえる(被害妄想や関係妄想)は、統合失調症にみられる。一方、うつ病患者は自責的であり、何でも自分のせいにしてしまう傾向がみられる。

2.× 血統妄想は、主に躁病や統合失調症などにみられる。

・血統妄想とは、誇大妄想の一種であって、自分の家柄や血筋が非常に高貴なものである、特別な存在であると思い込む妄想である。

・躁病とは、病的なまでに気分が高揚して、開放的になったり怒りっぽくなったりした状態のことである。尊大な振る舞いをする、延々しゃべり続ける、考えが次々飛躍する、注意が散漫になる、活発に活動し寝なくても平気なほどになる、焦燥感が目立つ、といった様子もみられ、ギャンブルや買い物などの浪費が盛んになるといった問題行動を伴うこともある。

3.〇 正しい。罪責妄想は、うつ病患者でみられる妄想である。

・罪責妄想とは、根拠がないにもかかわらず自分が何か大きな罪を犯した、周囲の人に迷惑をかけている、といった内容を確信してしまううつ病に特徴的な妄想の一つである。

4.× 物盗られ妄想は、アルツハイマー型認知症でみられる。

・物盗られ妄想は、自分の持ち物、お金、大切な書類など、他人(身近な家族にが対象となることも多い)に盗られてしまうという妄想である。

統合失調症とは、幻覚・妄想・まとまりのない発語および行動・感情の平板化・認知障害ならびに職業的および社会的機能障害を特徴とする。原因は不明であるが、遺伝的および環境的要因を示唆する強固なエビデンスがある。好発年齢は、青年期に始まる。治療は薬物療法・認知療法・心理社会的リハビリテーションを行う。早期発見および早期治療が長期的機能の改善につながる。統合失調症患者の約80%は、生涯のある時点で、1回以上うつ病のエピソードを経験する。統合失調症患者の約5~6%が自殺し,約20%で自殺企図がみられる。したがって、うつ症状にも配慮して、工程がはっきりしたものや安全で受け身的で非競争的なものであるリハビリを提供する必要がある。

(※参考:「統合失調症」MSDマニュアル様HPより)

問題139 鉄欠乏性貧血患者への食事指導で、ヘム鉄が豊富な食材として推奨すべきなのはどれか。

1.卵

2.大豆

3.豚レバー

4.ホウレンソウ

解答3

解説

鉄欠乏性貧血とは、体内に流れている赤血球に多く含まれるヘモグロビンと鉄分が欠乏する事により、酸素の運搬能力が低下し全身に十分な酸素が供給されず倦怠感や動悸、息切れなどの症状がみられる貧血の種類の中でも最も多く特に女性に多い疾患である。原因としては、栄養の偏りなどによる鉄分の摂取不足、消化性潰瘍やがん、痔などの慢性出血による鉄の喪失、腸管からの鉄吸収阻害などがあげられる。

1.× 卵は、良質なたんぱく質源である。

・卵にも鉄分は含まれているが、その形態は主に非ヘム鉄で体への吸収率は低い。

2.× 大豆は、「畑の肉」とも呼ばれるほど、タンパク質が非常に豊富で、ビタミン、ミネラル、食物繊維もバランスよく含まれている。

・大豆にも鉄分は含まれているが、その形態は主に非ヘム鉄で体への吸収率は低い。

3.〇 正しい。豚レバーは、鉄欠乏性貧血患者への食事指導で、ヘム鉄が豊富な食材として推奨すべきである。なぜなら、豚レバーは、体への吸収率が非常に高い「ヘム鉄」を極めて豊富に含む代表的な食材であるため。

4.× ホウレンソウは、鉄分、ビタミンA、ビタミンC、葉酸などを豊富に含んでいるが、その形態は主に非ヘム鉄で体への吸収率は低い。

・ホウレンソウに含まれる鉄分の吸収を妨げるシュウ酸により、鉄分補給を主な目的とする場合は、ホウレンソウだけでなく、吸収率の高いヘム鉄を含む食材を組み合わせたり、ビタミンCが豊富な食材と一緒に摂取したりすることがより効果的である。

問題140 投球動作で肘関節後方への伸展ストレスが起こる時期として最も適切なのはどれか。

1.早期コッキング期

2.後期コッキング期

3.加速期

4.フォロースルー期

解答4

解説

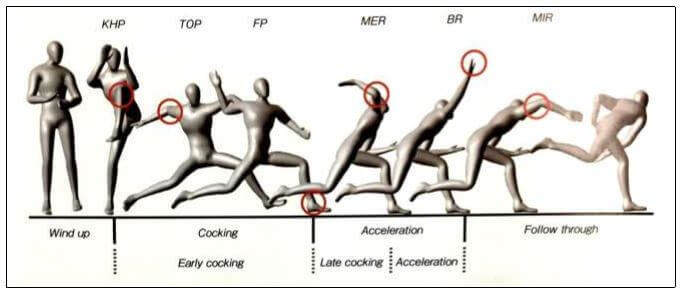

(図引用:『肩 その機能と臨床 第4版』より ※図中の丸は関係ない)

1~2.× 早期コッキング期~後期コッキング期

【コッキング期】は、腕を体の後ろで肩の外転・外旋が強調される。肩の最大外旋位(コッキング期)で後方関節唇にストレスがかかる。したがって、ベネット損傷が起きやすい。

3.× 加速期

【加速期】は、手からボールが離れるまでの期間である。肩の外旋→内旋の動きが強調されボールが加速するため、広背筋、大胸筋、大円筋が収縮し、腕が前方に移動するときには、肘関節内側にも負荷が加わる。肘関節に外反ストレスが生じるため、右肘内側側副靭帯損傷が起きやすい。

4.〇 正しい。フォロースルー期は、投球動作で肘関節後方への伸展ストレスが起こる時期である。

【フォロースルー期】は、ボールが手から離れて投球動作が終わるまでをいう。腕が振り抜けて肩甲骨の外転が強調され、手指は遠心力によって血行障害を起こすことがある。したがって、ベネット(Bennett)損傷が起きている場合、肩後方に激痛が認められていることが多い。

Bennett損傷(ベネット損傷)とは、軟部組織損傷ともいい、投球動作により上腕三頭筋長頭や肩関節後方関節包に繰り返しの牽引力がかかり起こる骨膜反応である。野球暦の長い選手、特に投手に多く、上腕三頭筋長頭や後方下関節包の拘縮を合併する。炎症を伴うため、疼痛があるときは投球を中止し、初期は、冷罨法、固定、提肘により運動を制限する。疼痛軽減後は、ストレッチ運動や筋力強化訓練を行う。

国試オタク

国試オタク