この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

次の症例について、問題 151、152 の問いに答えよ。

「46歳の女性。夫の死をきっかけにうつ病を発症。悲観的思考となり、気力が極度に減退。食欲もなく、動悸・不眠・健忘を伴う。舌質は淡、脈は細弱を認める。」

問題151 病証として最も適切なのはどれか。

1.肝腎陰虚

2.肝気鬱結

3.心脾両虚

4.脾気下陥

解答3

解説

・46歳の女性。

・夫の死をきっかけにうつ病を発症。

・悲観的思考となり、気力が極度に減退。

・食欲もなく、動悸・不眠・健忘を伴う。

・舌質は淡、脈は細弱を認める。

→本症例は、心脾両虚が疑われる。

1.× 肝腎陰虚とは、肝・腎が陰虚状態であることをさす。陰虚(陰熱)は、ほてり、のぼせ、五心煩熱、手足身熱、盗汗、頬部紅潮、消痩、潮熱、舌質(紅)、舌苔(少)、脈(細脈)などである。

2.× 肝気鬱結とは、精神的ストレスによる症状をさす。気の巡りが悪く、イライラ、憂うつ、胸脇部の張り、ため息などの症状を呈する。女性では、生理時に乳房が張って痛む、生理痛、生理不順などの症状もみられる。

3.〇 正しい。心脾両虚が疑われる。心脾両虚とは、心臓と脾臓の両方が虚弱になった状態である。症状として、不眠、貧血、物忘れ(健忘症)などがみられる。

4.× 脾気下陥とは、脾気の昇提作用の低下により脾虚全般の症状に加え、胃下垂、胃のもたれ、脱肛、子宮脱などの症候を呈す。

次の症例について、問題 151、152 の問いに答えよ。

「46歳の女性。夫の死をきっかけにうつ病を発症。悲観的思考となり、気力が極度に減退。食欲もなく、動悸・不眠・健忘を伴う。舌質は淡、脈は細弱を認める。」

問題152 治療の結果、食欲が出てきて、気力の減退も改善してきた。

この時期に最も注意すべき症状はどれか。

1.幻聴

2.観念奔逸

3.強迫行為

4.自殺念慮

解答4

解説

・46歳の女性。

・夫の死をきっかけにうつ病を発症。

・悲観的思考となり、気力が極度に減退。

・食欲もなく、動悸・不眠・健忘を伴う。

・治療の結果:食欲が出てきて、気力の減退も改善してきた。

→うつ病とは、抑うつ感、希望や元気を失ったり、興味を失ったり、生産性が低下したり、睡眠障害、食欲の低下、身体症状などが2週間以上続いている状態である。原因は多岐にわたり、生物学的、環境的、社会的要因が関係していることが知られている。

1.× 幻聴は、主に統合失調症にみられる。

・統合失調症とは、幻覚・妄想・まとまりのない発語および行動・感情の平板化・認知障害ならびに職業的および社会的機能障害を特徴とする。原因は不明であるが、遺伝的および環境的要因を示唆する強固なエビデンスがある。好発年齢は、青年期に始まる。治療は薬物療法・認知療法・心理社会的リハビリテーションを行う。早期発見および早期治療が長期的機能の改善につながる。統合失調症患者の約80%は、生涯のある時点で、1回以上うつ病のエピソードを経験する。統合失調症患者の約5~6%が自殺し,約20%で自殺企図がみられる。したがって、うつ症状にも配慮して、工程がはっきりしたものや安全で受け身的で非競争的なものであるリハビリを提供する必要がある。(※参考:「統合失調症」MSDマニュアル様HPより)

2.× 観念奔逸とは、考えが次々と方向も決まらずにほとばしり出る状態である。躁病でみられる。

3.× 強迫行為は、強迫神経症にみられる。強迫神経症とは、自分の意志に反する不合理な観念(強迫観念)にとらわれ、それを打ち消すために不合理な行動(強迫行為)を繰り返す状態をいう。治療として、①SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)、②森田療法、③認知行動療法などである。他のことに目を向けさせることによりこだわりを軽減することを目的とする。

4.〇 正しい。自殺念慮が、本設問の最も注意すべき症状である。なぜなら、自殺念慮は、うつ病の再燃が疑われる症状の一つであるため。

・自殺念慮とは、死にたいと思い、自殺することについて思い巡らす事のことをいう。自殺念慮の切迫度は、計画の具体性が高い場合、また実際に準備をしている場合に高いと判断する。うつ病患者への対応として、他にも、①調子が悪いのは病気のせいであり、治療を行えば必ず改善すること、②重要事項の判断・決定は先延ばしにすることなどがあげられる。

次の症例について、問題 153、154 の問いに答えよ。

「65歳の女性。右手関節部の骨折による変形が原因で、示指と中指の指先がしびれて、母指の動きが障害されるようになった。」

問題153 最も認められる徴候はどれか。

1.祈祷師の手

2.ティアドロップサイン

3.パーフェクトOの不整

4.フロマン徴候

解答3

解説

・65歳の女性。

・原因:右手関節部の骨折による変形。

・示指と中指の指先がしびれて、母指の動きが障害される。

→本症例は、正中神経麻痺(低位)が疑われる。正中神経麻痺とは、tear drop sign(ティア ドロップ サイン)または、perfect O(パーフェクト Oテスト)や、Phalen(ファレンテスト)が陽性となる麻痺である。ファーレン徴候(Phalen徴候)とは、手首を曲げて症状の再現性をみる検査である。perfect O(パーフェクト Oテスト)とは、親指と人差し指の先端をくっつけて丸形を作る検査である。

1~2.× 祈祷師の手/ティアドロップサインは、正中神経麻痺(高位)で起こる。正中神経麻痺によって生じる祈祷手とは、正中神経の運動枝である前骨間神経の障害によって発生する。拳を握ろうとした時に環指と小指しか屈曲しない肢位のことをさす。

3.〇 正しい。パーフェクトOの不整は、最も認められる徴候である。なぜなら、本症例は、右手関節部での正中神経の圧迫(手根管症候群)による低位の正中神経障害が疑われるため。

4.× フロマン徴候陽性は、尺骨神経麻痺により生じる。方法は、両手の母指と示指で紙をつまみ、反対方向に引っ張る時に母指のIP関節が曲がれば陽性となる。

前骨間神経と後骨間神経は、前腕の橈骨と尺骨という2つ骨の間を繋ぐ骨間膜の前後を走る神経である。両者とも触覚に異常がないのが特徴である。神経炎以外にも、外傷、絞扼性神経障害でも生じる。

【前骨間神経】

・肘の辺りで正中神経から分岐して主に母指(親指)と示指の第1関節を動かす筋肉を支配している。ほかにも、長母指屈筋、方形回内筋を支配する。

→涙のしずくが陽性。

【後骨間神経】

・肘の辺りで橈骨神経から分岐して回外筋にもぐりこみ、指を伸展する筋肉を支配している。

→下垂指(drop finger)となる。

次の症例について、問題 153、154 の問いに答えよ。

「65歳の女性。右手関節部の骨折による変形が原因で、示指と中指の指先がしびれて、母指の動きが障害されるようになった。」

問題154 骨折した骨として最も適切なのはどれか。

1.舟状骨

2.橈骨

3.尺骨

4.有鉤骨

解答2

解説

・65歳の女性。

・原因:右手関節部の骨折による変形。

・示指と中指の指先がしびれて、母指の動きが障害される。

→本症例は、正中神経麻痺(低位)が疑われる。正中神経麻痺とは、tear drop sign(ティア ドロップ サイン)または、perfect O(パーフェクト Oテスト)や、Phalen(ファレンテスト)が陽性となる麻痺である。ファーレン徴候(Phalen徴候)とは、手首を曲げて症状の再現性をみる検査である。perfect O(パーフェクト Oテスト)とは、親指と人差し指の先端をくっつけて丸形を作る検査である。

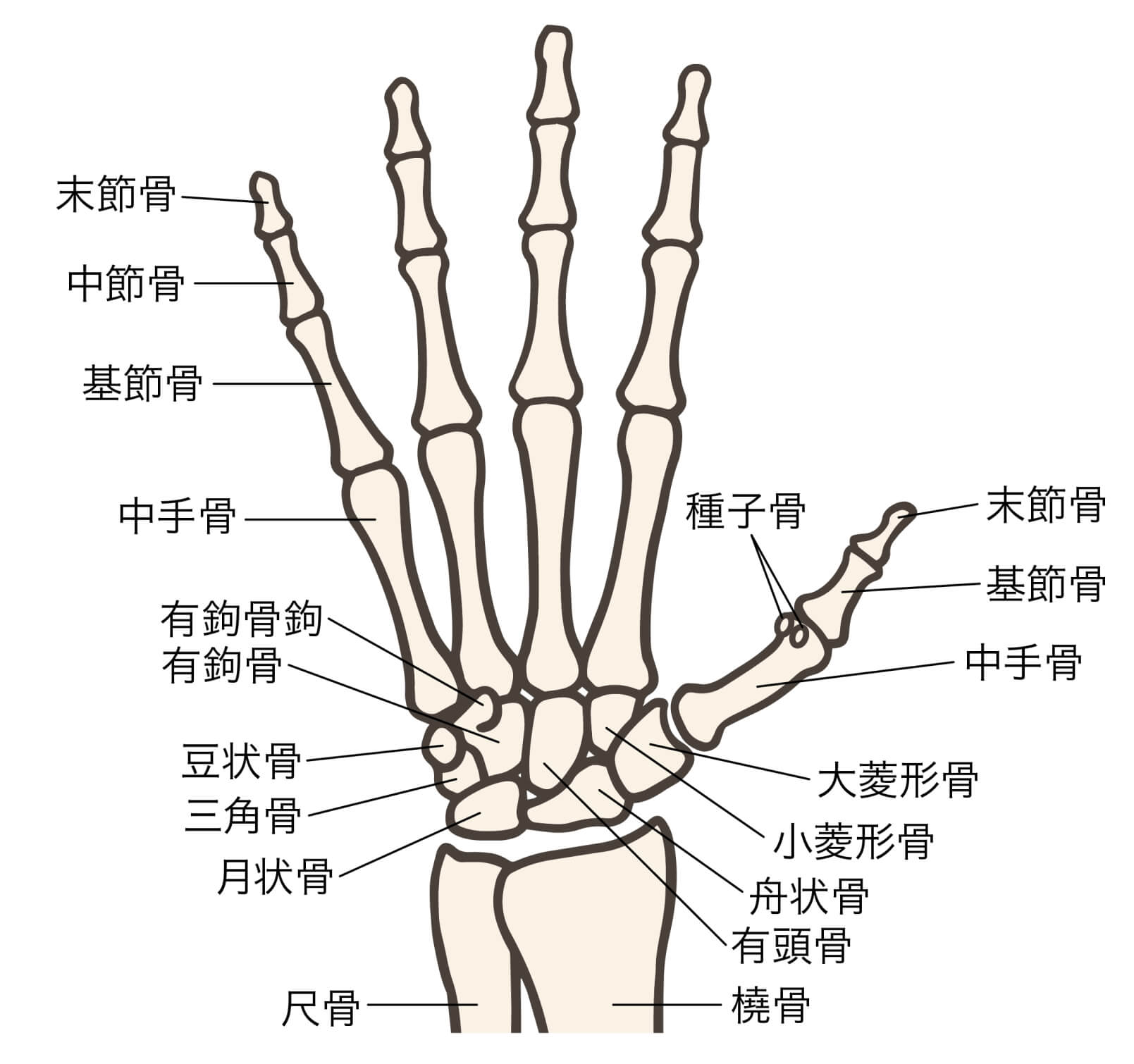

(※引用:「イラスト素材:手の骨」illustAC様より)

1.3~4.× 舟状骨/尺骨/有鉤骨/より優先されるものが他にある。なぜなら、橈骨遠位端骨折による変形ほど一般的ではないため。

2.〇 正しい。橈骨は、骨折した骨として最も適切である。なぜなら、手関節部で最も頻繁に発生する骨折は、橈骨の遠位端骨折(例えば、コーレス骨折やスミス骨折)であり、特に骨折の転位や変形が大きい場合、手根管の内腔が狭窄されるため。したがって、その中を通る正中神経が圧迫されることで、手根管症候群を引き起こす原因となる。

手根管症候群は、正中神経の圧迫によって手指のしびれや感覚低下などの神経障害が生じる。手根管(手関節付近の正中神経)を4~6回殴打すると、支配領域である母指から環指橈側および手背の一部にチクチク感や蟻走感が生じる(Tinel徴候陽性)。Tinel徴候のほか、ダルカン徴候(手根管部を指で圧迫するとしびれ感が増悪する)やファーレン徴候(Phalen徴候:手首を曲げて症状の再現性をみる)も陽性となる場合が多い。

手根管を通るもの:①浅指屈筋腱、②深指屈筋腱、③正中神経、④長母指屈筋腱、⑤橈側手根屈筋腱

ギヨンを通るもの:①尺骨動脈、②尺骨神経

次の症例について、問題 155、156 の問いに答えよ。

「35歳の男性。インスタント麺ばかり食べている。全身がだるく、最近は下肢にしびれがみられる。膝蓋腱反射は減弱し、近医でビタミン不足と言われた。」

問題155 不足しているビタミンはどれか。

1.ビタミンA

2.ビタミンB1

3.ビタミンB12

4.ビタミンD

解答2

解説

・35歳の男性。

・インスタント麺ばかり食べている。

・全身がだるく、最近は下肢にしびれがみられる。

・膝蓋腱反射は減弱し、近医でビタミン不足と言われた。

→それぞれのビタミンの知識をおさえておこう。

1.× ビタミンAとは、レチノール、レチナール、レチノイン酸の総称で、目や皮膚の粘膜を健康に保ち、抵抗力を強める役割があり、暗いところでの視力を保つ働きがある。

2.〇 正しい。ビタミンB1が不足しているビタミンである。

・ビタミンB1とは、チアミンとも呼ばれる水溶性のビタミンで、解糖系やクエン酸回路のエネルギー代謝の一部で補酵素として関わる。ビタミンB1(チアミン)欠乏症では、①末梢神経の症状として脚気、②中枢神経の症状としてKorsakoff症候群(コルサコフ症候群)が生じる。Korsakoff症候群(コルサコフ症候群)の特徴的な症状は、①健忘、②記銘力低下、③見当識障害、④作話である。ビタミンB1の欠乏による脳障害が原因であり、治療はビタミンB1の投与である。完治しにくく後遺症を残す可能性が高い。

3.× ビタミンB12とは、DNA合成や神経機能(特に神経の髄鞘の合成)に関わるビタミンである。不足すると巨赤芽球性貧血や末梢神経障害(手足のしびれ、感覚異常、腱反射異常)、脊髄症、精神症状などが起こる。

・本症例の「全身のだるさ」や、インスタント麺ばかりという食生活との関連性は、ビタミンB1欠乏ほど典型的ではないため、ビタミンB1が優先される。

4.× ビタミンDとは、カルシウムとリンの吸収を促進する働きがある。ビタミンDの欠乏によりくる病をきたす。

・くる病とは、小児期に見られる骨の石灰化不全であり、主に成長障害と骨の弯曲が起こる疾患である。ビタミンDの代謝あるいは感受性の障害により、骨に石灰化が起こらず、強度が不足する病気である。 成人期ではビタミンD依存性骨軟化症と呼ばれる。小児期には成長も障害され、骨X線検査で特徴的な所見を呈し、ビタミンD依存性くる病とも呼ばれる。

国試オタク

国試オタク