この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

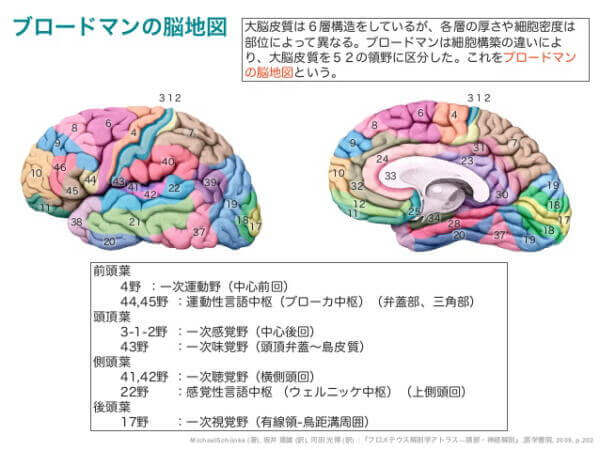

問題31 大脳皮質の機能局在について正しいのはどれか。

1.運動野は側頭葉上部にある。

2.聴覚野は中心前回にある。

3.視覚野は前頭葉下部にある。

4.体性感覚野は中心後回にある。

解答4

解説

1.× 運動野は、「側頭葉上部」ではなく前頭葉(中心前回)にある。

・側頭葉は、聴覚や記憶、言語理解などに関わる領域である。

2.× 聴覚野は、「中心前回」ではなく側頭葉にある。

3.× 視覚野は、「前頭葉下部」ではなく後頭葉にある。

・前頭葉の障害は、発動性・意欲・創造性・判断力の低下、注意障害、脱抑制、易怒性、病識の欠如などが起こる。

4.〇 正しい。体性感覚野は、中心後回にある。これは頭頂葉に該当する。

問題32 アキレス腱反射の反射弓について正しいのはどれか。

1.受容器は腱器官である。

2.求心性線維はⅠa群線維である。

3.遠心性線維はγ運動ニューロンである。

4.効果器は錘内筋である。

解答2

解説

伸張反射は、筋紡錘に存在する一次終末からのIa線維を介してα運動ニューロンにシナプスを形成するもので、単シナプス性の反射経路をとる。筋を伸張すると筋紡錘も引き伸ばされ、感覚神経の終末が変形する。この機械的刺激が感覚神経に求心性発射活動を引き起こす。

1.× 受容器は、「腱器官」ではなく筋紡錘である。

・腱器官(ゴルジ腱器官)は、筋と腱の移行部に位置し、腱にかかる張力(筋の収縮力)を感知する受容器である。自原抑制に関与する。

・筋紡錘とは、骨格筋の収縮を感知する感覚器(筋の長さとそれが変化する速さを感知する感覚器)であり、腱をたたいて骨格筋を急速に伸ばすと起こる筋単収縮(伸張反射)に関与する。

2.〇 正しい。求心性線維はⅠa群線維である。なぜなら、Ⅰa群線維は、筋の長さの変化に関する情報を迅速に中枢へ伝えることで、素早い伸張反射を可能にしているため。

3.× 遠心性線維は、「γ運動ニューロン」ではなくα運動ニューロンである。伸張反射において、脊髄の前角にあるα運動ニューロンは、筋紡錘からの情報を受けて興奮し、その軸索であるα運動線維を介して効果器である骨格筋の錘外筋(通常の筋線維)を収縮させる。

・γ運動ニューロンは、筋紡錘(筋の伸展を感知する感覚器)内の錘内筋線維を支配する運動ニューロンである。その主な役割は、筋紡錘の感度を調節することで、これにより、筋の長さや張力の変化を検出しやすくなる。

4.× 効果器は、「錘内筋」ではなく錘外筋である。錘内筋は受容器である。

自原抑制(自己抑制)とは、筋が過剰に収縮し、健にかかる張力が大きくなったときに腱紡錘(ゴルジ腱器官)がそれを感知し、その健の筋が弛緩しにかかる張力を小さくする反射である。動筋の抑制性2シナプス反射となる。Ⅰb線維による。

問題33 疾病の経過において不定愁訴が現れる時期はどれか。

1.潜伏期

2.前駆期

3.侵襲期

4.極期

解答2

解説

不定愁訴とは、自覚症状が一定せずその時々により変化する様々な身体的訴えのことである。身体表現性障害に特徴的である。

1.× 潜伏期には、不定愁訴は現れない。なぜなら、自覚症状はないのが一般的であるため。

・潜伏期とは、病原体や原因物質に曝露・感染してから、その病気の最初の症状が自覚されるまでの期間を指す。この期間は、病原体が体内で増殖したり、原因物質が作用を始めたりしているが、まだ症状として現れるほどには至っていないため。

2.〇 正しい。前駆期は、疾病の経過において不定愁訴が現れる時期である。

・前駆期とは、潜伏期が終わった後、その病気に特徴的な症状がはっきり現れる前に見られる期間である。この時期には、全身倦怠感、微熱、頭痛、筋肉痛、関節痛、食欲不振など、病気の種類を特定するには至らない、非特異的で多様な自覚症状が現れることがある。つまり、体が病気になりかけているサインともいえる。

3.× 侵襲期には、不定愁訴は現れない。

・侵襲期(急性期)とは、前駆期を経て、その病気に特徴的な症状がはっきりと現れ、病原体や病態が最も活発に活動する時期である。例えば、インフルエンザであれば高熱や強い関節痛、特定の感染症であれば特有の発疹など、その病気と診断するために重要な症状が見られる。

4.× 極期には、不定愁訴は現れない。

・極期とは、侵襲期の後半から病状が最も重篤になる時期を指す。体の機能が著しく障害され、合併症が生じたり、生命の維持が困難になったりする可能性のある、最も危険な時期である。

問題34 疾患・疾候と代謝異常の組み合わせで最も適切なのはどれか。

1.黄疸:糖代謝異常

2.痛風:生体色素異常

3.黄色腫:脂質代謝異常

4.ヘモジデローシス:核酸代謝異常

解答3

解説

1.× 糖代謝異常は、「黄疸」ではなく糖尿病である。

・黄疸とは、皮膚や粘膜が胆汁色素(ビリルビン)で黄色に染まることで、胆汁色素の血漿中濃度の上昇により生じる。原因としては、①溶血によるもの、②肝細胞の障害によるもの、③胆汁の流れの障害によるもの、④体質によるもの、などがある。胆汁は肝臓で作られ、胆管を通じて十二指腸に排出されるが、その流れが障害されたときに生じる黄疸のことを閉塞性黄疸と呼ぶ。多くは総胆管結石や腫瘍により、胆管が閉塞することが原因となる。

2.× 生体色素異常(ビリルビンやメラニンなど)は、「痛風」ではなく溶血性貧血(ビリルビンに関連)である。

・痛風とは、体内で尿酸が過剰になると、関節にたまって結晶化し、炎症を引き起こして腫れや痛みを生じる病気である。風が患部に吹きつけるだけで激しい痛みが走ることから痛風と名づけられたといわれている。男性に頻発する単関節炎で、下肢、特に第1中足趾関節に好発する。尿酸はプリン体の代謝の最終産物として産生され、代謝異常があると尿酸の産生過剰・排泄障害が生じ高尿酸血症となる。高尿酸血症は痛風や腎臓などの臓器障害を引き起こすほか、糖尿病や脂質異常症などの生活習慣を合併しやすい。

3.〇 正しい。黄色腫:脂質代謝異常

・黄色腫とは、皮膚やその下の組織、腱などに、血液中の脂質(コレステロールやトリグリセリドなど)が沈着してできる黄色い隆起や腫瘤のことである。これは、血液中の脂質濃度が異常に高くなる高脂血症(脂質異常症)など、脂質代謝の異常を反映して現れる症状である。家族性高コレステロール血症など、遺伝性の重い脂質代謝異常で顕著に見られることがある。

4.× 核酸代謝異常(プリン体代謝異常)は、「ヘモジデローシス」ではなく痛風である。

・ヘモジデローシスとは、体内に鉄が過剰に蓄積する状態である。蓄積した鉄は、ヘモジデリンという鉄を含む色素として細胞内に沈着する。ヘモジデリンはヘモグロビンが分解されてできる物質であり、ヘモグロビンは鉄を含んでいるが、ヘモジデローシスは主に鉄代謝の異常や、輸血の繰り返しなどによる鉄の過負荷が原因で起こる。

問題35 播種性血管内凝固症候群(DIC)について誤っているのはどれか。

1.血小板数は増加する。

2.出血症状がみられる。

3.敗血症は原因疾患になる。

4.細小血管に血栓が生じる。

解答1

解説

播種性血管内凝固症候群〈DIC〉とは、小さな血栓が全身の血管のあちこちにできて、細い血管を詰まらせる病気である。血液凝固が増加することで出血の抑制に必要な血小板と凝固因子を使い果たしてしまい、過度の出血を引き起こす。感染、手術、出産時の合併症など、考えられる原因はいくつかある。妊娠高血圧症候群性の常位胎盤早期剥離では播種性血管内凝固症候群〈DIC〉を発生することが多い。

1.× 血小板数は、「増加」ではなく減少する。なぜなら、全身の細小血管で異常に血液凝固が起こり、血栓が形成されるため。この血栓形成の過程で、血液凝固に必要な血小板が大量に消費される。

2.〇 正しい。出血症状がみられる。なぜなら、血小板数が減少するため。血液凝固が増加することで出血の抑制に必要な血小板と凝固因子を使い果たしてしまい、過度の出血を引き起こす。

3.〇 正しい。敗血症は原因疾患になる。なぜなら、敗血症による全身性の炎症が、血液凝固系を異常に活性化させるため。これが発症の引き金となる。

・敗血症とは、感染症への反応が制御不能に陥ることで生命を脅かす臓器機能障害が生じる臨床症候群である。敗血症性ショックでは、組織灌流が危機的に減少する。肺・腎臓・肝臓をはじめとする急性多臓器不全が起こる場合もある。特に、新生児は免疫学的に未熟であるため重症化しやすく、肺炎や髄膜炎を併発することもある。そのため、早期診断、早期治療が極めて重要である。

4.〇 正しい。細小血管に血栓が生じる。播種性血管内凝固症候群〈DIC〉とは、小さな血栓が全身の血管のあちこちにできて、細い血管を詰まらせる病気である。

国試オタク

国試オタク