この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題36 浮腫の原因となるのはどれか。

1.血漿膠質浸透圧の上昇

2.リンパ還流量の低下

3.毛細血管内圧の低下

4.毛細血管透過性の低下

解答2

解説

浮腫とは、体液のうち間質液が異常に増加した状態を指す。主に皮下に水分が貯留するが、胸腔に溜まった場合は胸水・腹腔に溜まった場合は腹水と呼ばれる。軽度の浮腫であれば、寝不足や塩分の過剰摂取、長時間の起立などが要因で起きることがある。病的な浮腫の原因はさまざまだが、①血漿膠質浸透圧の低下(低アルブミン血症など)、②心臓のポンプ機能低下による血液のうっ滞(心不全など)、③リンパ管の閉塞によるリンパ液のうっ滞、④血管透過性の亢進(アナフィラキシーショックなど)に大別することができる。

【低アルブミン血症の原因】①栄養摂取の不足(低栄養状態)、②肝臓における蛋白質合成能の低下、③腎臓から尿への蛋白質の大量喪失(ネフローゼ症候群)など。

1.× 血漿膠質浸透圧の上昇は、浮腫を軽減する方向に働く。なぜなら、血漿膠質浸透圧が上昇すると、血管外の組織間腔から血管内へ水分が移動しやすくなるため。したがって、組織間液が減少し、浮腫は起こりにくくなる。

・血漿膠質浸透圧とは、血漿中のタンパク質(主にアルブミン)による浸透圧である。血漿内へ水分を引き戻す方向に働き、ろ過を防ぐ方向の力である。

2.〇 正しい。リンパ還流量の低下は、浮腫の原因となる。なぜなら、リンパ管の働きが障害されてリンパ液の流れ(リンパ還流)が低下すると、組織間液が十分に回収されず組織間腔に溜まってしまうため(リンパ浮腫)。

・リンパ管とは、組織間液の余剰分や、血管から漏れ出した大きな分子(蛋白など)を回収し、リンパ液として再び血管系(静脈)に戻す役割を担う。

3.× 毛細血管内圧の低下は、浮腫を軽減する方向に働く。なぜなら、毛細血管内圧が低下すると、血管外への水分の押し出しが弱まるため。

・毛細血管内圧は、血管内の血液の圧力で、血管内の水分を血管外の組織間腔へ押し出す力として働く。

4.× 毛細血管透過性の低下は、浮腫を軽減する方向に働く。なぜなら、毛細血管透過性が低下すると、血管壁からの水分や蛋白などの血管外への漏出が抑制されるため。

・毛細血管透過性は、毛細血管壁が物質(水分や蛋白など)を通過させる程度の性質である。

問題37 HIV感染によって最も傷害を受ける細胞はどれか。

1.B細胞

2.NK細胞

3.CD4陽性T細胞

4.細胞傷害性T細胞

解答3

解説

1.× B細胞とは、T細胞と同じリンパ球の一種で、免疫機構を担う重要な細胞である。 B細胞は、リンパ球の約20~40%を占め、骨髄で産生され骨髄内で分化、成熟する。

2.× NK細胞とは、ウイルス感染細胞や腫瘍細胞の傷害に働く。抗原を認識するための受容体をもたず、標的細胞を直接攻撃する。

3.〇 正しい。CD4陽性T細胞は、HIV感染によって最も傷害を受ける細胞である。ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉は、CD4陽性Tリンパ球をはじめとする細胞に感染し、破壊・減少させることで、細胞性免疫不全を主体とするAIDS(後天性免疫不全症候群)を引き起こす。

・CD4陽性T細胞とは、免疫系の司令塔のような役割を担うリンパ球で、「ヘルパーT細胞」とも呼ばれる。他の免疫細胞(B細胞、細胞傷害性T細胞など)の働きを活性化させるなど、免疫応答の中心的な役割を果たす。

4.× 細胞傷害性T細胞とは、細胞表面にCD8という分子を持つT細胞の一種で、ヘルパーT細胞からの指示を受け、宿主(患者)にとって異物になる異常細胞(がん細胞、ウイルス感染細胞など)を認識し、たんぱく質の1種であるパーフォリンを放出して破壊する細胞である。

ヒト免疫不全ウイルスは、人の免疫細胞に感染してこれを破壊し、最終的に後天性免疫不全症候群を発症させるウイルスである。ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症に対する治療法は飛躍的に進歩しており早期に発見することで後天性免疫不全症候群(AIDS)の発症を予防できるようになってきている。しかし、治療を受けずに自然経過した場合、免疫機能の低下により様々な障害が発現する。後天性免疫不全症候群(AIDS)の状態にあると判断できる疾患(エイズ指標疾患)は、23種類ある。AIDS指標疾患としてもっとも頻度が高いのは、ニューモシスチス肺炎(39.3%)、ついでサイトメガロウイルス感染症(13.4%)、カンジダ症(13.1%)、活動性結核(7.1%)、カポジ肉腫(4.5%)、非結核性抗酸菌症(3.8%)の順であった。

問題38 HPV感染について最も適切なのはどれか。

1.子宮内膜癌との関連が深い。

2.ワクチンは癌の発生を予防できない。

3.男性には感染しない。

4.多くの場合、感染しても排除される。

解答4

解説

HPV(ヒトパピローマウイルス)は、皮膚や粘膜に感染する非常にありふれたウイルスで、100種類以上の型がある。多くの場合は無症状であるが、一部の型は尖圭コンジローマといった良性疾患や、子宮頸癌、肛門癌、中咽頭癌などの悪性腫瘍の原因となる。

子宮頸がんとは、子宮頸部(子宮下部の管状の部分)に生じるがんのことである。子宮頸がんは、子宮がんのうち約7割程度を占める。近年、20~30歳代の若い女性に増えてきており、30歳代後半がピークとなっている。子宮頸がんの原因のほとんどは、ヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスの感染である。このウイルスは性的接触により子宮頸部に感染する。初期では無症状だが、進行するにつれて帯下の増加や悪臭のある帯下、周囲臓器の浸潤による疼痛などの症状が現れる。

1.× 「子宮内膜癌」ではなく子宮頸癌との関連が深い。

・子宮内膜癌とは、子宮体がんともいい、子宮の内側を覆う子宮内膜と呼ばれる場所に発生するがんである。主な原因として、子宮体がんは女性ホルモンであるエストロゲンが多い状態が続くことで発症すると考えられている。

2.× ワクチンは癌の発生を「予防する効果がある」。

・子宮頸がんの予防方法は、HPVワクチンを接種することで、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を予防することが挙げられる。また、子宮頸がん検診を定期的に受けることで、がんになる過程の異常(異形成)やごく早期のがんを発見し、医師と相談しながら、経過観察したり、負担の少ない治療につなげたりすることができる。

3.× 男性に「も感染する」。HPV(ヒトパピローマウイルス)は、性交渉によって感染することが多く、性別に関係なく感染する。男性の場合は、特に性器や肛門周辺の皮膚や粘膜にウイルスが定着し、尖圭コンジローマや、陰茎癌、肛門癌、中咽頭癌などの原因となる。したがって、男性にもワクチン接種が推奨されている。

4.〇 正しい。多くの場合、感染しても排除される。HPV(ヒトパピローマウイルス)は、非常に一般的なウイルスであり、多くの人が一生のうちに一度は感染すると考えられている。しかし、感染しても体の免疫システムによって、多くの場合(約90%)は数ヶ月から2年以内にウイルスが自然に排除される(一過性感染)。持続的に感染した場合に、細胞の異形成(前癌病変)を経て癌へと進行するリスクが生じる。

問題39 睡眠障害について正しいのはどれか。

1.入眠障害とは途中で何度も目が覚めることである。

2.過眠症では夜間の睡眠時間が長くなる。

3.肥満は睡眠時無呼吸症候群の原因になる。

4.むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)は早朝覚醒が特徴的である。

解答3

解説

1.× 途中で何度も目が覚めることは、「入眠障害」ではなく中途覚醒である。

・入眠障害とは、「寝つきが悪いこと」、つまり床に入ってから眠りにつくまでに時間がかかることを指す。夜、ベッドに入ってから1時間以上眠れない日が続く場合、入眠障害が疑われる。

2.× 過眠症は、夜間の睡眠時間が長くなることではない。

・過眠症とは、夜間の睡眠時間が十分であるにも関わらず、日中に強い眠気を感じ、居眠りをしてしまうことを主な特徴とする睡眠障害である。

3.〇 正しい。肥満は、睡眠時無呼吸症候群の原因になる。なぜなら、肥満によって、頸部や咽頭周囲に脂肪が沈着し、上気道が狭くなることで、睡眠中に気道が塞がりやすくなるため。

・睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠時に無呼吸が繰り返され、睡眠の分断化、睡眠の減少により日中過度の眠気などを伴う病態である。

4.× むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)は、「早朝覚醒」ではなく入眠障害や中途覚醒が特徴的である。なぜなら、むずむず脚症候群は、主に夕方から夜間にかけて、安静時に下肢に不快な感覚(むずむずする、かゆい、虫が這うようなど)が現れ、その不快感を和らげるために脚を動かしたいという強い衝動に駆られる疾患であるため。

むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群、下肢静止不能症候群)は、身体末端の不快感(むずむず感)や痛みによって特徴づけられた慢性的な病態である。入眠時にむずむず感が生じると、それを軽減するために下肢を絶え間なく動かすために入眠が障害される。原因として、鉄欠乏性貧血、腎機能障害、透析患者などに多く見られ、日本において成人の3%程度に見られる。

問題40 構成失行について正しいのはどれか。

1.言語の復唱ができない。

2.上着の袖に腕を通せない。

3.触れた物の形がわからない。

4.積み木で形を模倣することができない。

解答4

解説

1.× 言語の復唱ができない。

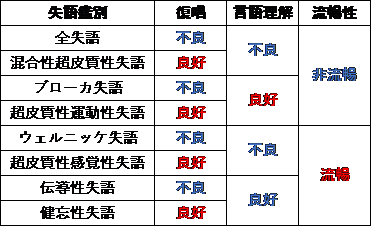

これは、失語症(ブローカ失語やウェルニッケ失語など)の特徴である。

2.× 上着の袖に腕を通せない。

これは、観念運動失行や着衣失行の特徴である。

・観念運動失行とは、習慣的な動作を言語命令に従ったり、模倣で遂行することができない状態である。例えば、敬礼やじゃんけんのグーの動作命令をされても出来ないなどである。角回の障害で出現する。

・着衣失行とは、衣類と身体の関係がつけられず、衣服が着られない状態である。右半球障害(頭頂葉~後頭葉障害)によって生じる。

3.× 触れた物の形がわからない。

これは、触覚失認の特徴である。

・触覚失認とは、体性感覚路を通じて対象が何かを判定することができない症状のことを指す。検査方法として、視覚を遮った状態で日常的に使用しているものを触らせる。例えば、コルクなどの材質を閉眼で呼称させる。触覚以外に、温度覚、 重量覚など諸感覚が関与し物体を認知しているために生じる。

4.〇 正しい。積み木で形を模倣することができない。

・構成失行とは、図形や立体を構成することができなくなることで、頭頂葉の傷害が原因である。他にも記憶障害や見当識障害、物とられ妄想などが主体である。

国試オタク

国試オタク