この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問26 腹部に赤色の皮膚線条を認めるのはどれか。

1.妊娠

2.肝硬変

3.下大静脈血栓症

4.クッシング(Cushing)症候群

答え.4

解説

皮膚線条とは、皮膚に亀裂が生じることでできる、幅が数mm程度の線状の病変である。やや凹みを伴う。ほかにも線状皮膚萎縮症、伸展性皮膚線条とも呼ばれる。妊娠によって生じたものは妊娠線ともいう。

1.× 妊娠は、白色の皮膚線条(妊娠線)がみられる。なぜなら、妊娠中に腹部が急激に拡張することで、皮膚の弾力性が追いつかないため。

2.× 肝硬変とは、B型・C型肝炎ウイルス感染、多量・長期の飲酒、過栄養、自己免疫などにより起こる慢性肝炎や肝障害が徐々に進行して肝臓が硬くなった状態をいう。慢性肝炎が起こると肝細胞が壊れ、壊れた部分を補うように線維質が蓄積して肝臓のなかに壁ができる。メドゥーサの頭とは、肝硬変が進行すると、お腹の皮膚の静脈が膨れ上がり、放射状にコブのような模様のことを指す。

3.× 下大静脈血栓症とは、下大静脈に血栓ができる病気である。深部静脈血栓症の一種で、深部静脈血栓症の3~15%の頻度で発生する。

4.〇 正しい。クッシング(Cushing)症候群は、腹部に赤色の皮膚線条を認める。なぜなら、皮膚が薄くなるため。ちなみに、クッシング症候群は、副腎皮質ホルモン(コルチゾール)の過剰によって起こる症候群である。原因の多くは副腎皮質腺腫である。コルチゾール過剰によってみられる症候は、ステロイド剤の副作用と共通する。コルチゾール過剰に伴う特徴的な症候として、満月様顔貌、赤ら顔、中心性肥満、水牛様脂肪沈着(水牛様肩)、皮膚の非薄化、皮下溢血、四肢近位筋萎縮・筋力低下、赤色皮膚線条がある。

問27 腹部の打診で腸管に空気が充満しているときに聴取されるのはどれか。

1.清音

2.濁音

3.鼓音

4.グル音

答え.3

解説

1.× 清音とは、通常、空気を含む部位(例えば、肺)を打診したときに聞こえる。音の振幅が大きく、含気が多いことを意味します。正常な場合、打診によって聴かれる。

2.× 濁音とは、打診で聴取される小さく濁った音である。音の振幅が小さく、含気が少ないことを意味する。肝臓、心臓などの実質性臓器において聴取される音である。腹水が貯留しているとき、臥位で側腹部を打診すると、液体が存在するため濁音が聴こえる。

3.〇 正しい。鼓音は、腹部の打診で腸管に空気が充満しているときに聴取される。鼓音とは、ガスが充満しているとき、例えば、腸管内に大量のガスがあるときに聴こえる。気胸および肺に空洞のある患者の一部に胸部打診をしたとき聞こえる変化した鼓のような音調である。

4.× グル音とは、消化管の運動によって生じる音であり、腹部を聴診すると聴こえる腸の活動音である。つまり、打診で聴くものではなく、聴診で聞くものである。蠕動運動に伴って出るゴロゴロという音を、慣習的にグル音や腸雑音(正確には腸蠕動音)と呼ぶ。

問28 触診で正しいのはどれか。

1.三叉神経第3枝神経痛の圧痛点は上眼窩点である。

2.下腿の浮腫は脛骨部を指で押すと圧痕が生じる。

3.皮下の良性腫瘍では可動性が悪い。

4.皮膚の触診では始めに局所を触れる。

答え.2

解説

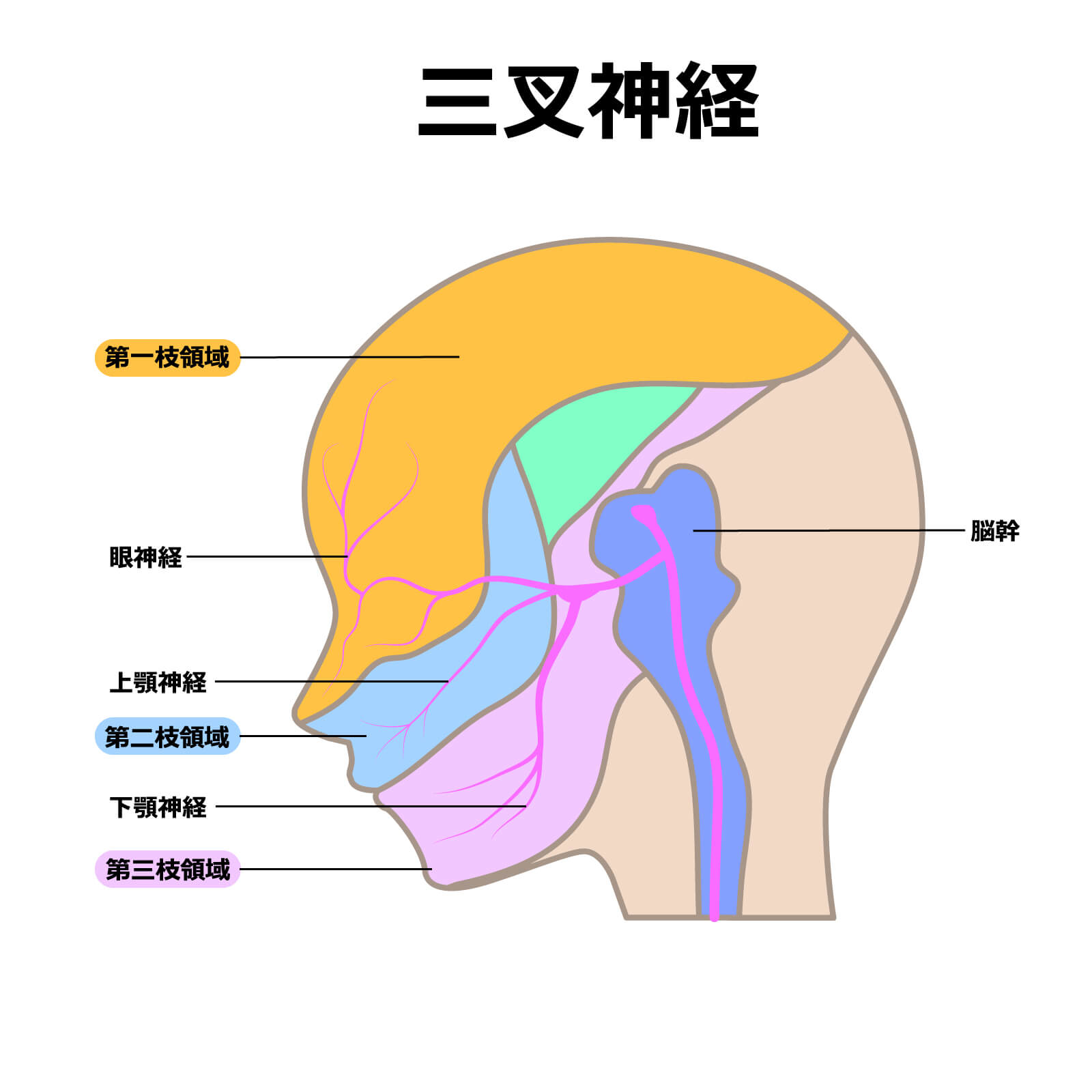

(※図引用:「illustAC様」)

1.× 三叉神経第3枝神経痛(下顎神経)の圧痛点は、「上眼窩点」ではなく下顎周辺(オトガイ孔)である。

ちなみに、上眼窩点は、三叉神経の第1枝(眼神経)の圧痛点である。

2.〇 正しい。下腿の浮腫は、脛骨部を指で押すと圧痕が生じる。浮腫には2種類ある。指で数秒間強く押したあとに圧痕が残る①圧痕性浮腫と、圧痕が残らない②非圧痕性浮腫である。くるぶしや脛骨前面がわかりやすい。圧痕性浮腫は間質液膠質浸透圧の上昇により、水分が貯留するためで生じる。ネフローゼ症候群、肝硬変、心不全、熱傷でみられる。一方、非圧痕性浮腫は、間質の蛋白濃度(間質液の膠質浸透圧)が増加するリンパ浮腫やムコポリサッカライドが増加する甲状腺機能低下症でみられる。

3.× 皮下の「良性」ではなく悪性腫瘍では可動性が悪い。腫瘍とは、体の中にできた細胞のかたまりのことである。悪性腫瘍とは、このような腫瘍のうち、無秩序に増殖しながら周囲にしみ出るように広がったり(浸潤)、体のあちこちに飛び火して新しいかたまりを作ったり(転移)するもののことをいう。悪性腫瘍の転移によってリンパ節腫脹などの症状が起こり、悪性リンパ腫となる。一方、良性腫瘍とは、浸潤や転移をせず、周りの組織を押しのけるようにしてゆっくりと増える腫瘍のことをいう。

4.× 必ずしも、皮膚の触診では始めに局所を触れる必要はない。むしろ、異常と正常の判断のため、まずは一般的に正常な部位を触れることが多い。また、患者に安心感を与える効果もある。

問29 筋肉の診察・所見で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.左右の同部位を比較する。

2.脊髄神経根症による筋萎縮は全身性に均一である。

3.小脳疾患では四肢の筋トーヌスが低下することが多い。

4.痙縮では他動的運動に際して最初から最後まで抵抗がある。

答え.1・3

解説

1.〇 正しい。左右の同部位を比較する。なぜなら、筋力や筋肉の大きさ、筋緊張の違い、異常の有無を確認することができるため。

2.× 脊髄神経根症による筋萎縮は、「全身性に均一」ではなく特定な部位である。なぜなら、特定の神経根が支配する筋肉に限局して生じるため。頸椎症性神経根症とは、頚椎の変性や変形によって、首から腕や手に伸びる神経が圧迫されて痛みやしびれなどの症状を引き起こす疾患である。

3.〇 正しい。小脳疾患では四肢の筋トーヌスが低下することが多い。なぜなら、小脳が筋肉の協調運動やバランスを制御しているため。小脳とは、後頭部の下方に位置し、筋緊張や身体の平衡の情報を処理し運動や姿勢の制御(運動系の統合的な調節)を行っている。

4.× 「痙縮」ではなく固縮は、他動的運動に際して最初から最後まで抵抗がある。一方、痙縮は、錐体路の上位運動ニューロン障害による損傷高位以下の脊髄前角細胞(下位運動ニューロン)の活動性が亢進し、麻痺筋の筋紡錘からの求心性刺激が増強することによって生じる。その結果、意思とは関係なく筋肉の緊張が高まり、手や足が勝手につっぱったり曲がってしまったりしてしまう状態となる。

問30 正常な腹部所見はどれか。

1.反跳痛

2.板状硬

3.平坦軟

4.筋性防御

答え.3

解説

1.× 反跳痛とは、急性腹膜炎などでみられる症状の一つである。Blumberg徴候とは(ブルンベルグ徴候とは)、圧痛のある部位をできるだけ深く圧迫し、急に手を離すと鋭い痛みを感じる反跳痛のことである。炎症が波及した腹膜が急速に元の場所へ戻ると痛覚がより刺激されるために生じるもので、炎症が虫垂壁を超えて壁側腹膜に及んでいるサインである。腹膜に炎症があることを示し、腹膜炎を呈する疾患(消化管穿孔・急性虫垂炎など)で出現する。

2.× 板状硬とは、急性腹膜炎などでみられる症状の一つである。筋性防御が進行することで、板のように硬くなる状態をいう。ちなみに、筋性防御とは、腹腔内に炎症があり、その部分を圧迫すると腹壁が緊張して反射的に硬くなることで、腹壁が緊張して硬くなっている状態を腹壁緊張ともいう。

3.〇 正しい。平坦軟(※読み:へいたんなん)は、正常な腹部所見である。平坦軟とは、腹部が平坦で触診しても柔らかく、痛みや異常を感じない状態を示す。つまり、お腹が張ってもないし、押しても筋性防御もないし、硬く触れるものもない状態のことである。

4.× 筋性防御とは、腹部を触診した際、腹壁の筋肉が緊張して硬くなる内臓体性反射である。壁側腹膜の炎症を示唆し、腹膜炎や腹腔内出血などで見られる。筋性防御が起こる範囲によって、炎症部位を判断する。

国試オタク

国試オタク