この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問31 圧痛を伴うリンパ節腫脹を来すのはどれか。

1.悪性リンパ腫

2.リンパ性白血病

3.癌のリンパ節転移

4.化膿性リンパ節炎

答え.4

解説

リンパ節腫脹とは、1つまたは複数のリンパ節が増大して触知できるようになった状態である。ウィルス、細菌、結核菌、梅毒、トキソプラズマなどによって起こる。体表から触知できるリンパ節は、①頭頸部、②腋窩、③肘関節上部、③腹部、④鼠径部(大腿部)、⑤膝窩部である。リンパ節は皮下に存在するため、皮膚を動かしても皮膚と一緒に動くことはないため、示指から環指の指腹を皮膚に軽く密着させ、皮膚を動かすことにより触診する。

1.× 悪性リンパ腫とは、血液細胞(血液中に存在する細胞)の中のリンパ球ががん化する病気である。一般的に、首や腋(わき)の下、脚の付け根などにあるリンパ節にしこりが生じる。進行した場合の症状として、発熱、体重減少、寝汗をかきやすくなるなどである。悪性リンパ腫はがん細胞の形や性質などによって70以上もの種類に分類されており、それぞれ症状や進行の仕方などの特徴が異なる。そのため、治療方針もさまざまである。治療では、放射線治療や薬物療法、造血幹細胞移植などが行われる。

2.× リンパ性白血病とは、骨髄の中にある幼若な血液細胞が癌化して白血病細胞となり骨髄の中で急速に分裂して数を増やす疾患である。はっきりした原因は不明である。白血病細胞が骨髄の中で増えてくる結果、骨髄の本来の機能である造血能が著しく障害される。初期症状として、発熱・貧血・出血傾向・骨痛・倦怠感がみられる。

3.× 癌のリンパ節転移は、共通する特徴的な症状はなく、がんが転移した部位によって現れる症状が異なる。 たとえば、リンパ節に転移している場合は、①リンパ節の腫れ、②顔や腕、上半身のむくみ、③食べ物がのどに詰まるように感じる、④意図していないのに体重が減ってきたなどがあげられる。

4.〇 正しい。化膿性リンパ節炎は、圧痛を伴うリンパ節腫脹を来す。なぜなら、炎症症状がみられるため。リンパ節炎とは、1つまたは複数のリンパ節に感染が起きて生じる病気である。主な症状として、リンパ節に腫れと圧痛がみられる。ときに、感染が起きたリンパ節部分の皮膚が炎症を起こし、赤くなって熱を帯びることもある。蜂窩織炎や膿瘍(内部に膿がたまった空洞)が生じる場合もある。

炎症4徴候として、疼痛や腫脹、発赤、熱感があげられる。基本的に、RICE処置を実施する。RICE処置とは、疼痛を防ぐことを目的に患肢や患部を安静(Rest)にし、氷で冷却(Icing)し、弾性包帯やテーピングで圧迫(Compression)し、患肢を挙上すること(Elevation)である。頭文字をそれぞれ取り、RICE処置といわれる。

問32 脈拍で正しいのはどれか。

1.貧血では徐脈となる。

2.大動脈弁閉鎖不全症では遅脈となる。

3.発熱時には速脈となる。

4.甲状腺機能低下症では頻脈となる。

答え.3

解説

1.× 貧血では「徐脈」ではなく頻脈となる。なぜなら、一般的な鉄欠乏性貧血では、酸素を運ぶ能力(鉄)が低下するため。したがって、体は酸素供給を補おうとして心拍数が増加し、頻脈が見られる。ちなみに、鉄欠乏性貧血とは、体内に流れている赤血球に多く含まれるヘモグロビンと鉄分が欠乏する事により、酸素の運搬能力が低下し全身に十分な酸素が供給されず倦怠感や動悸、息切れなどの症状がみられる貧血の種類の中でも最も多く特に女性に多い疾患である。原因としては、栄養の偏りなどによる鉄分の摂取不足、消化性潰瘍やがん、痔などの慢性出血による鉄の喪失、腸管からの鉄吸収阻害などがあげられる。

2.× 大動脈弁閉鎖不全症では「遅脈」ではなく大脈となる。なぜなら、血液が逆流するため。大脈とは、収縮期に拍出量が増加し、脈圧(収縮期血圧と拡張期血圧の差)が大きいことをいう。ちなみに、大動脈弁閉鎖不全症とは、心臓の出口である大動脈弁の閉まりが悪くなり、心臓から大動脈に押し出された血液が再び心臓内に逆流する病気である。

3.〇 正しい。発熱時には速脈となる。なぜなら、発熱時には体温が上昇し、代謝率が増加し、心臓はより多くの血液を送り出す必要があるため。速脈とは、大きく立ち上がってすばやく減少していく脈波である。

4.× 甲状腺機能低下症では、「頻脈」ではなく徐脈となる。甲状腺機能低下症とは、甲状腺に炎症が引き起こされることによって徐々に甲状腺が破壊され、甲状腺ホルモンの分泌が低下していく病気のことである。慢性甲状腺炎とも呼ばれる。甲状腺機能低下症になると、全身の代謝が低下することによって、無気力、疲れやすさ、全身のむくみ、寒がり、体重増加、便秘、かすれ声などが生じる。

甲状腺ホルモンとは、サイロキシン(T4)とトリヨードサイロニン(T3)があり、新陳代謝を調節している。脈拍数や体温、自律神経の働きを調節し、エネルギーの消費を一定に保つ働きがある。

問33 障害部位と障害される感覚の組み合わせで正しいのはどれか。

1.顔面神経:顔面の触覚

2.後頭葉:2点識別覚

3.三叉神経:味覚

4.脊髄後索:振動覚

答え.4

解説

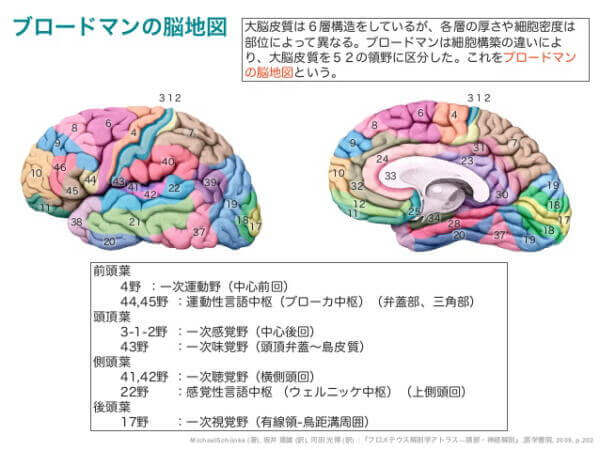

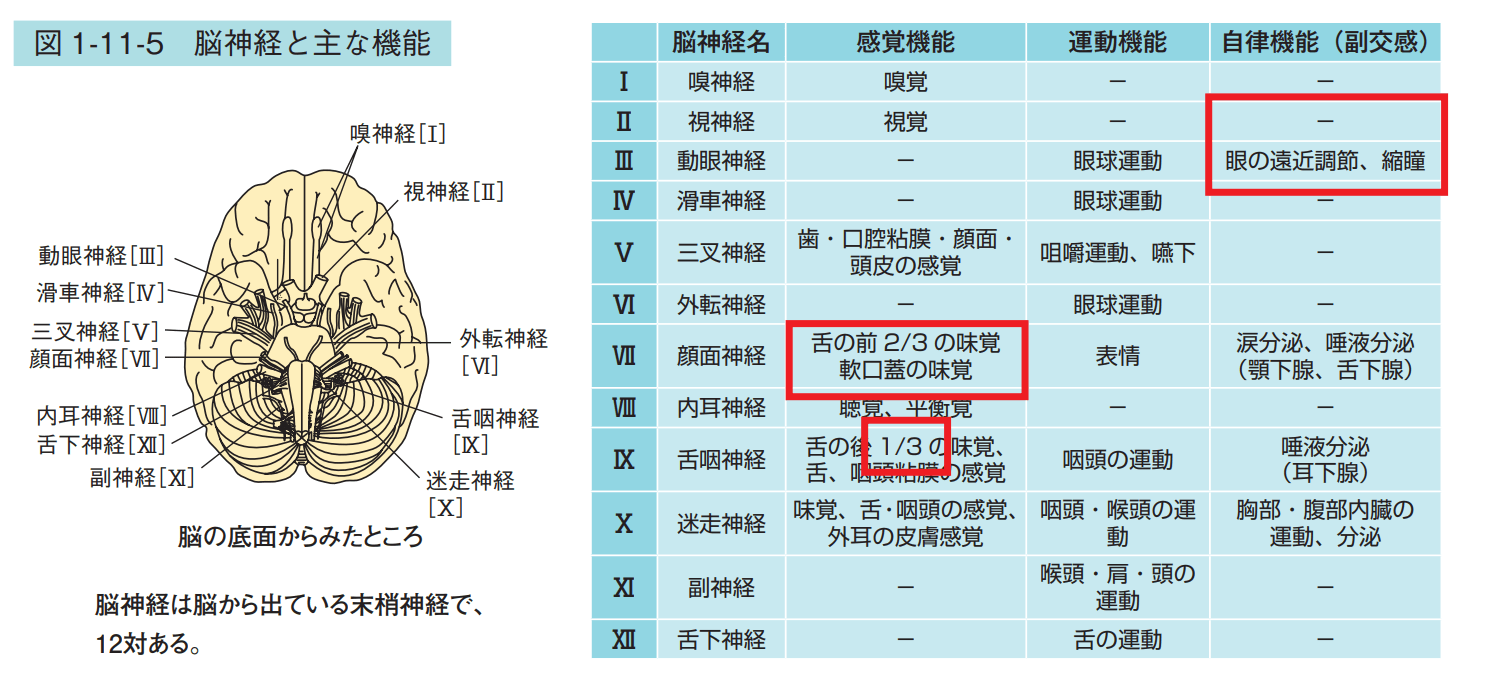

1.× 顔面の触覚は、「顔面神経」ではなく三叉神経が司る。

・三叉神経とは、咀嚼運動にかかわる脳神経である。三叉神経は、主に咀嚼筋の咀嚼運動と顔面の皮膚感覚を司る。運動神経と感覚神経を含む。

・顔面神経とは、表情筋の運動、涙腺や口蓋腺などの分泌作用制御の副交感神経、および味覚を司る感覚神経を含む混合神経である。したがって、顔面神経の障害により、顔面表情筋の障害、角膜反射低下、聴覚過敏、味覚低下(舌前2/3)、涙分泌低下、唾液分泌低下などが起こる。

2.× 2点識別覚は、「後頭葉」ではなく頭頂葉(体性感覚野)が司る。

・2点識別覚とは、複合感覚のひとつで、複合感覚は、二点識別感覚、皮膚書字覚、立体認知、二点同時刺激識別感覚といった知覚を含む高度な感覚である。刺激の局在部位を識別する感覚である。

・後頭葉とは、主に視覚情報の処理を担当する。

3.× 味覚は、「三叉神経:」ではなく舌の前2/3「顔面神経」、後1/3「舌咽神経」が司っている。

・知覚(痛覚):舌の前2/3「三叉神経」、後1/3「舌咽神経」が司っている。

4.〇 正しい。脊髄後索:振動覚

深部感覚(振動覚、位置覚)を伝える伝導路は、【後根 ⇒ 後索(下肢からの線維は薄束を通って薄束核に終わり、上肢からの線維は楔状束を通って楔状束核に終わる) ⇒ 延髄(後索核) ⇒ 毛帯交叉 ⇒ 内側毛帯 ⇒ 視床後外側腹側核 ⇒ 感覚野】である。

(※図引用:「イラストでわかる歯科医学の基礎 第4版 」永未書店HPより)

問34 反射や筋トーヌス検査で誤っているのはどれか。

1.橈骨反射では前腕が回外する。

2.上腕二頭筋反射では肘関節が伸展する。

3.アキレス腱反射では足関節が底屈する。

4.足クローヌスでは足関節が底屈・背屈を繰り返す。

答え.2

解説

1.〇 正しい。(腕)橈骨反射では前腕が回外する。腕橈骨反射の【中枢】C5~C6(橈骨神経)、【検査法】手首をつかんで肘を軽く屈曲位にして、前腕を回内外中間位か、やや回内位にし、橈骨下端を直接に叩打する。【判定】肘関節屈曲と前腕の回外運動が起これば反射出現(+)。手指の屈曲は起こっても弱い。

2.× 上腕二頭筋反射では肘関節が「伸展」ではなく屈曲する。上腕二頭筋反射は、C5レベルの脊髄を含む腱反射である。上腕二頭筋反射の【中枢】C5~C6(筋皮神経)、【検査法】上肢を軽度外転させ、肘をやや屈曲位にして、前腕を回内外中間位にする。上腕二頭筋付着部近くに検者の母指を当て、その上を叩打する。【判定】肘関節屈曲が起これば反射出現(+)。

3.〇 正しい。アキレス腱反射では足関節が底屈する。アキレス腱反射は、測定方法が2つ(増強法を含め3つ)ある。一側下腿の前面に健側下腿をのせ、足関節を背屈位にしてアキレス腱部を叩打する。足関節の底屈が起これば反射出現(+)

4.〇 正しい。足クローヌスでは足関節が底屈・背屈を繰り返す。足クローヌス陽性は、深部反射の著明な亢進により生じ、痙直型四肢麻痺に特徴的な症状である。

問35 筋電図検査が診断に有用なのはどれか。

1.髄膜炎

2.くも膜下出血

3.筋萎縮性側索硬化症

4.アルツハイマー型認知症

答え.3

解説

筋電図検査とは、筋肉や神経に異常がないかについて、筋肉が収縮する時や神経を電気で刺激するなどの筋肉や神経の信号の伝わり方を記録する検査である。①神経伝導速度検査、②針筋電図検査、③表面筋電図検査があげられる。この記録を評価することにより、神経や筋肉に疾患があるかを調べることができる(参考:「筋電図検査とは」りんくう総合医療センター様HPより)。

・神経原性変化があると高振幅、長持続、多相性の波形に。

・筋原性変化があると低振幅、短持続、多相性の波形に。

1.× 髄膜炎は、主に髄液検査で診断する。髄膜炎とは、なんらかの理由(主な病原体:髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌)で、髄膜が炎症を起こす病気である。症状は、髄膜炎の3大症状でもある発熱、頭痛、項部硬直で、75%以上の意識障害(傾眠~昏睡と程度は様々)である。他にも、嘔吐や羞明もよくみられる。けいれんは初期症状にみられ、髄膜炎の全経過を通して20~40%に起きる。

2.× くも膜下出血は、CTやMRI検査で診断する。くも膜下出血とは、くも膜と呼ばれる脳表面の膜と脳の空間(くも膜下腔と呼ばれ、脳脊髄液が存在している)に存在する血管が切れて起こる出血である。

3.〇 正しい。筋萎縮性側索硬化症は、筋電図検査が診断に有用である。筋萎縮性側索硬化症とは、主に中年以降に発症し、一次運動ニューロン(上位運動ニューロン)と二次運動ニューロン(下位運動ニューロン)が選択的にかつ進行性に変性・消失していく原因不明の疾患である。病勢の進展は比較的速く、人工呼吸器を用いなければ通常は2~5年で死亡することが多い。男女比は2:1で男性に多く、好発年齢は40~50歳である(※参考:「2 筋萎縮性側索硬化症」厚生労働省様HPより)。

4.× アルツハイマー型認知症は、神経心理学的検査や画像検査(MRI、CT)で診断する。アルツハイマー型認知症とは、認知症の中で最も多く、病理学的に大脳の全般的な萎縮、組織学的に老人斑(アミロイドβの蓄積)・神経原線維変化の出現を特徴とする神経変性疾患である。特徴は、①初期から病識が欠如、②著明な人格崩壊、③性格変化、④記銘力低下、⑤記憶障害、⑥見当識障害、⑦語間代、⑧多幸、⑨抑うつ、⑩徘徊、⑩保続などもみられる。Alzheimer型認知症の患者では、現在でもできる動作を続けられるように支援する。ちなみに、休息をとることや記銘力を試すような質問は意味がない。

核磁気共鳴画像法(MRI)とは、核磁気共鳴現象を利用して生体内の内部の情報を画像にする方法である。治療前にがんの有無や広がり、他の臓器への転移がないかを調べたり、治療の効果を判定したり、治療後の再発がないかを確認するなど、さまざまな目的で行われる精密検査である。

国試オタク

国試オタク