この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

86.正常な6か月児で可能な動作はどれか。

1.おもちゃをつかむ。

2.ビー玉をつまむ。

3.手放しで立つ。

4.ひとり歩きをする。

解答1

解説

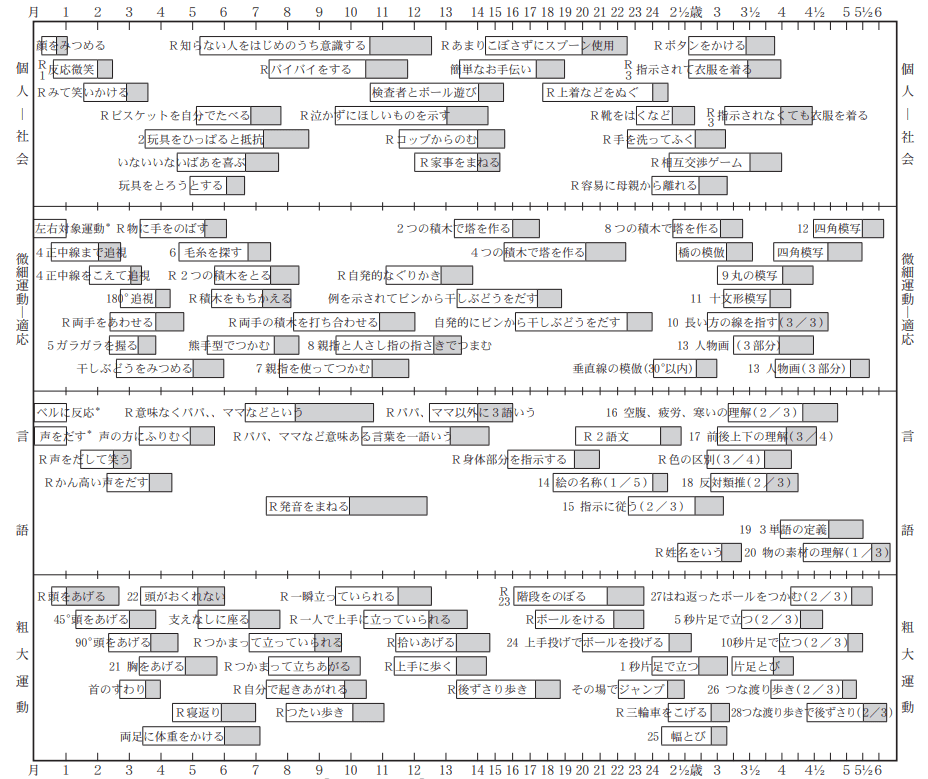

(※図引用:「日本版デンバー式発達スクリーニング検査」)

1.〇 正しい。おもちゃをつかむことは、6か月児で可能である。

2.× ビー玉をつまむ。

これは、親指と人差し指でのつまむ必要があるため、約9か月児で可能である(※詳しくは上図参照)。

3.× 手放しで立つ。

これは、上手に立っていられる必要があるため、約10か月児で可能である(※詳しくは上図参照)。

4.× ひとり歩きをする。

これは、上手に歩く必要があるため、約11か月児で可能である(※詳しくは上図参照)。

87.嚥下機能障害に対するスクリーニングとして用いられる検査はどれか。

1.水飲みテスト

2.嚥下造影検査

3.血清CRP

4.胸部単純エックス線検査

解答1

解説

1.〇 正しい。水飲みテストは、嚥下機能障害に対するスクリーニングとして用いられる検査である。改訂水飲みテストとは、3mlの冷水を口腔内に入れて嚥下を行わせ、嚥下反射誘発の有無、むせ、呼吸の変化を評価する。嚥下あり、呼吸良好、むせない状態で、追加嚥下運動(空嚥下)が2回/30秒可能であれば、最高点数の5点である。

2.× 嚥下造影検査は、「スクリーニング」ではなく精密検査である。

嚥下造影検査は、造影剤(または、造影剤を含む食物)を下させてレントゲン透視によりその状態を観察、評価する検査である。通常は2方向から動画で記録する。

【検査の目的と適応】

摂食嚥下障害の疑われる患者に行い、検査することによって摂食嚥下に関する何らかの情報が得られ、それを治療方針に生かすことができる場合に適応とされる。このため、VFを行うに当たっては、検査の目的を明確にし、得られた情報をどのように生かすかを検査前に十分検討することが重要である。検査の目的は以下の 2 つである。①症状と病態の関係を明らかにする。②食物・体位・摂食方法などの調節により治療に反映させる。(※参考:「嚥下造影の検査法(詳細版) 日本摂食嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会 2014 年度版」日本摂食嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会より)

3.× 血清CRP(C反応性タンパク)は、炎症の程度を評価する検査である。CRPとは、体内に炎症が起きたり、組織の一部が壊れたりした場合、血液中に蛋白質の一種であるC-リアクディブ・プロテイン(CRP)をさす。 正常な血液のなかにはごく微量にしか見られないため、炎症の有無を診断するのにこの検査が行われる。ちなみに、CRP0.3mg/dL以上で炎症反応がありと判断できる。

4.× 胸部単純エックス線検査とは、胸部レントゲン検査とも呼ばれ、胸部全体にX線(放射線の一種)を照射して、肺や心臓などの異常を確認する検査である。胸部に起こるさまざまな異常を見つけることができ、例えば、肺結核、肺炎・気管支炎などの肺の炎症、肺気腫・気胸・胸膜炎・肺線維症・心臓病・心肥大・胸部大動脈瘤、肺がんなどである。

88.深部組織への温熱効果が最も高い物理療法はどれか。

1.低周波療法

2.超音波療法

3.紫外線療法

4.赤外線療法

解答2

解説

1.× 低周波療法とは、一定のリズムで断続する電流を人体に通電し治療効果を図る電気刺激療法の1つである。筋肉の収縮や血流促進を目的としている。

2.〇 正しい。超音波療法は、深部組織への温熱効果が最も高い物理療法である。超音波療法とは、超音波を用いた機械的振動によるエネルギーを摩擦熱に変換することによって特定の部位を温める療法の1つである。1MHzは深部組織、3MHZは皮膚表面に近い組織に照射できる。

3.× 紫外線療法とは、皮膚疾患の治療法のひとつで、皮膚に紫外線を照射して免疫反応や細胞増殖を抑えることで、皮疹の改善や炎症の軽減、掻痒感の軽減などを目的としている。

4.× 赤外線療法は、温熱効果はあるものの表在に効果を発揮する。赤外線療法とは、赤外線が有する温熱効果を利用し、血流の増加や褥瘡治療にも用いられる。

89.上肢の屈筋共同運動で正しい組合せはどれか。

1.肩甲帯:下制

2.肩関節:内旋

3.肘関節:屈曲

4.前腕:回内

解答3

解説

連合反応とは、身体の一部の運動が、身体他部の運動を不随意的に引き起こすような現象のことである。非麻痺側の筋を強い力で働かせると麻痺側に筋収縮が起こり、麻痺側にも関節運動が生じたり筋緊張が高まったりすることをいう。連合反応は、把握動作や等尺性収縮を要する動作、全身の大きな動きを必要とする起居動作など、努力を要する動作を行った際に誘発されやすい。

一方、共同運動とは、発病の当初は随意性を喪失しているものをさす。やがて、肩・肘・手指全体を生理学的な屈曲あるいは伸展方向に同時にのみ動かせる運動ができる。

1.× 肩甲帯は、「下制」ではなく挙上・後退する。

2.× 肩関節は、「内旋」ではなく屈曲・外転・外旋する。

3.〇 正しい。肘関節:屈曲

上腕二頭筋や上腕筋などが主に関与する。

4.× 前腕は、「回内」ではなく回外する。

ちなみに、手関節は掌屈、手指は屈曲しやすい。

マン・ウェルニッケ姿勢とは、Wernicke-Mann肢位(ウェルニッケマン肢位)ともいい、大脳皮質から大脳脚の間(脳幹より上位)で運動制御系が片側性に障害されたときに、病巣の対側上肢が屈曲位、下肢が伸展位を呈する肢位のことをいう。脳血管障害の後遺症としてしばしば認められる。【上肢】肩関節内旋・内転位、肘関節屈曲位、手関節掌屈位、手指屈曲位、【下肢】股関節伸展・内旋・内転位、膝関節伸展位、足関節内反尖足位となる。

90.肩手症候群の症状で最も適切なのはどれか。

1.手指末端の壊死

2.肩関節亜脱臼

3.手掌のしびれ

4.手背の腫脹

解答4

解説

肩手症候群は、複合性局所疼痛症候群(CRPS)の1つと考えられており、脳卒中後片麻痺に合併することが多い。他にも骨折や心臓発作などが誘因となる。症状は、肩の灼熱性疼痛と運動制限、腫脹などを来す。それら症状は、自律神経障害によるものであると考えられている。

第1期:症状が強い時期。

第2期:痛みや腫脹が消失し、皮膚や手の萎縮が著明になる時期。

第3期:手指の拘縮と骨粗懸症が著明になる時期の経過をとる。

治療目的は、①疼痛緩和、②拘縮予防・軽減である。

治療は、①星状神経節ブロック、②ステロイド治療、③アームスリング装着を行う。

リハビリは、①温熱療法、②マッサージ、③関節可動域訓練(自動他動運動)、④巧級動作練習を行う。

『脳卒中治療ガイドライン2009』では、「麻痺の疼痛・可動域制限に対し、可動域訓練は推奨される(グレードB:行うよう勧められる)」としている。

1.× 手指末端の壊死は、主にレイノー現象でみられる。ちなみに、レイノー現象とは、四肢(特に手指)が蒼白化、チアノーゼを起こす現象である。手指の皮膚が寒冷刺激や精神的ストレスにより蒼白になり、それから紫色を経て赤色になり、元の色調に戻る一連の現象をいう。

2.× 肩関節亜脱臼は、脳卒中後の片麻痺患者でみられる。なぜなら、肩の筋力低下や筋緊張異常が生じるため。

3.× 手掌のしびれは、手根管症候群でみられる。手根管症候群とは、正中神経の圧迫によって手指のしびれや感覚低下などの神経障害が生じる。手根管(手関節付近の正中神経)を4~6回殴打すると、支配領域である母指から環指橈側および手背の一部にチクチク感や蟻走感が生じる(Tinel徴候陽性)。Tinel徴候のほか、ダルカン徴候(手根管部を指で圧迫するとしびれ感が増悪する)やファーレン徴候(Phalen徴候:手首を曲げて症状の再現性をみる)も陽性となる場合が多い。

4.〇 正しい。手背の腫脹は、肩手症候群の症状である。なぜなら、交感神経の過剰反応により、血液やリンパ液が貯留しやすくなるため。ちなみに、肩手症候群は、複合性局所疼痛症候群(CRPS)の1つと考えられており、脳卒中後片麻痺に合併することが多い。他にも骨折や心臓発作などが誘因となる。症状は、肩の灼熱性疼痛と運動制限、腫脹などを来す。それら症状は、自律神経障害によるものであると考えられている。

国試オタク

国試オタク