この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題46 声音振盪が増強するのはどれか。

1.気胸

2.肺炎

3.肺気腫

4.胸水貯留

解答2

解説

声音振盪とは、人が声を出したときに、その声帯の振動が気管、気管支、肺を伝わって胸壁に響く振動のことである。この振動は、胸壁に手を当てて触診することで感じることができる。声音振盪の伝導性は、肺組織や胸腔内の状態によって変化する。一般的に、肺組織の密度が高いほど、または空気の量が少ないほど振動はよく伝わり、声音振盪は増強する。逆に、空気や液体が多いほど振動は伝わりにくくなり、声音振盪は減弱する。(※読み:ぜいおんしんとう)

1.× 気胸の場合、声音振盪は減弱する。なぜなら、胸腔内の空気は、声の振動を吸収して伝えにくくするため。

・気胸とは、肺と胸壁の間の空間である胸腔内に空気が溜まり、肺がしぼんでしまう(虚脱)状態である。

2.〇 正しい。肺炎は、声音振盪が増強する。なぜなら、肺炎により、肺組織の密度が増加するため。肺炎では、肺に炎症が起き、空気の代わりに水分や細胞が集まり、本来空気で満たされている肺組織の密度が高くなる。レントゲンなどで白く映るのはそのためである。したがって、声の振動がより効率よく胸壁に伝わる。

・肺炎とは、肺の炎症によって肺胞に滲出物(炎症によって血管から漏れ出た液体や細胞成分)が溜まっている状態である。

3.× 肺気腫の場合、声音振盪は減弱する。なぜなら、胸腔内の空気は、声の振動を吸収して伝えにくくするため。

・肺気腫は、終末気管支より末梢の気腔が異常に拡大し、肺胞壁の破壊を伴うが、明らかな線維化は認められない状態のことである。つまり、肺の中に空気が過剰に溜まり(過膨張)、肺全体の弾性が失われる状態である。

4.× 胸水貯留の場合、声音振盪は減弱する。なぜなら、胸水は肺を圧迫し、また液体そのものが声の振動を吸収するため。つまり、胸水貯留が肺の実質(肺そのもの)ではなく、肺を囲む胸腔という空間に液体が溜まる現象である。

・胸水貯留とは、胸腔内に液体(胸水)が溜まった状態である。

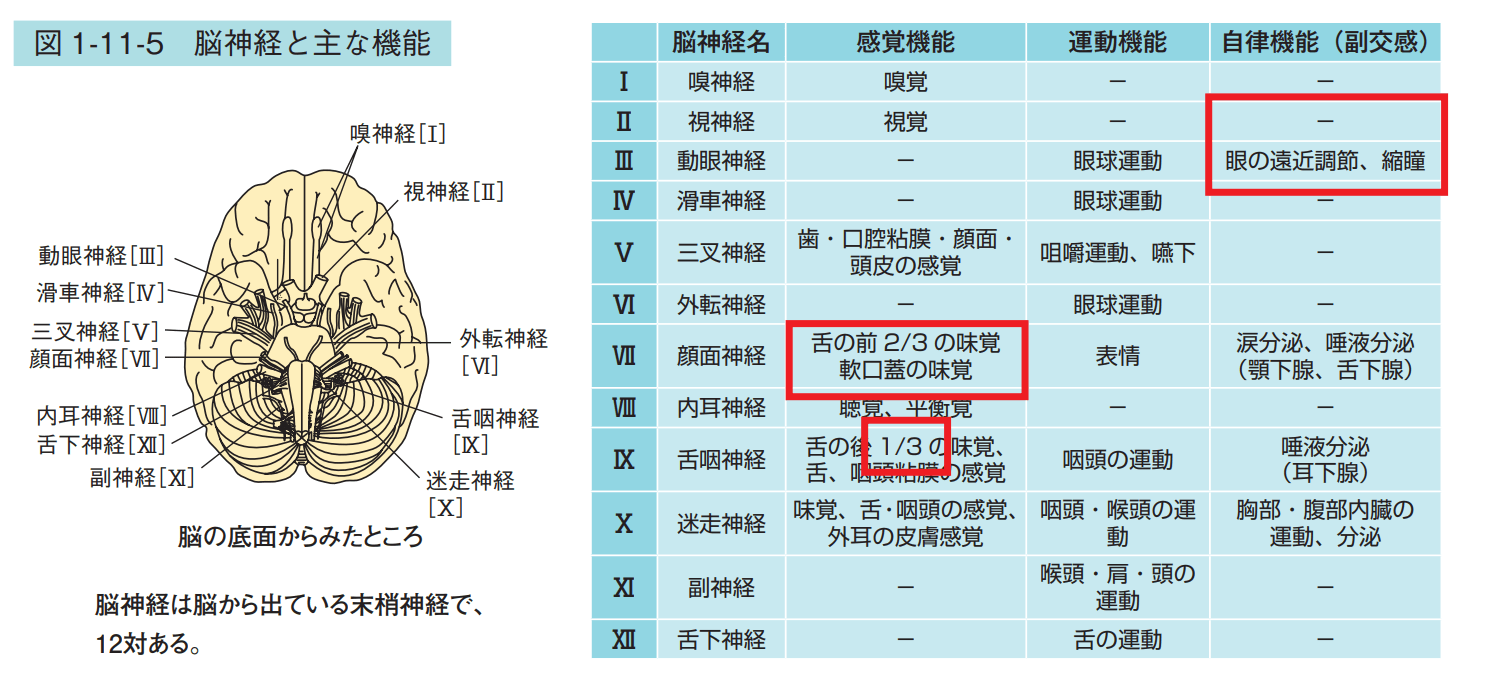

問題47 脳神経で、障害されると僧帽筋の筋力低下を示すのはどれか。

1.三叉神経

2.顔面神経

3.迷走神経

4.副神経

解答4

解説

【起始】後頭骨上項線、外後頭隆起、項靭帯、第7頸椎以下全胸椎の棘突起および棘上靭帯

【停止】肩甲骨の肩甲棘と肩峰の上縁および鎖骨外側1/3(三角筋の起始範囲とほぼ同じ)

【作用】上部:肩甲骨と鎖骨の肩峰端を内上方にあげる。中部:肩甲骨を内側に引く。下部:肩甲骨を内下方に引き下げると同時にその下角を外側に回旋する。

【神経】副神経(外枝)と頸神経叢の筋枝である。

1.× 三叉神経とは、咀嚼運動にかかわる脳神経である。三叉神経は、主に咀嚼筋の咀嚼運動と顔面の皮膚感覚を司る。運動神経と感覚神経を含む。

2.× 顔面神経とは、表情筋の運動、涙腺や口蓋腺などの分泌作用制御の副交感神経、および味覚を司る感覚神経を含む混合神経である。したがって、顔面神経の障害により、顔面表情筋の障害、角膜反射低下、聴覚過敏、味覚低下(舌前2/3)、涙分泌低下、唾液分泌低下などが起こる。

3.× 迷走神経とは、感覚神経・運動神経の一つである。嚥下運動や声帯の運動、耳介後方の感覚などに作用する。内臓(胃、小腸、大腸や心臓、血管など)に多く分布し、体内の環境をコントロールしている。刺激すると徐脈、咳、嘔吐などを生じる。強い痛みや精神的ショックなどが原因で、迷走神経が過剰に反応すると、心拍数や血圧の低下、失神などを引き起こす(迷走神経反射)。

4.〇 正しい。副神経は、障害されると僧帽筋の筋力低下を示す。

副神経とは、胸鎖乳突筋・僧帽筋を支配している運動神経である。

(※図引用:「イラストでわかる歯科医学の基礎 第4版 」永未書店HPより)

問題48 ターミナルケアについて最も適切なのはどれか。

1.原疾患の根治を目標とする。

2.苦痛緩和を最大限検討する。

3.生活の質より延命を優先する。

4.治療方針の決定は医師と患者の家族で行う。

解答2

解説

ターミナルケアとは、終末期医療ともいい、末期がんの患者などが、残された余命を平穏に過ごせるように行われるケアのことである。主に身体的・精神的苦痛を取り除くための処置が行われる。終末期看護の役割は、患者の残された時間の生活の質(QOL)を高め、その人らしいまっとうできるように援助を行うことである。患者が可能な限り前向きに生活できるような支援体制を提供するという。従来、医療・介護の現場では、終末期における治療の開始・中止・変更の問題は重要な課題のひとつである。疾病の根治を目的とせず延命のみを目的とした対症療法を一般的に延命治療と称し、人工呼吸・人工栄養(経管栄養)、人工透析などが含まれる。しかし、終末期患者では意思疎通の困難な場合も多く、患者の意思に反する治療(延命)になりかねない。治療・ケア内容に関する患者や家族の意思や希望を病状などに応じて繰り返し確認し、それを患者・家族・医療者で共有し、方針を見いだすことが非常に重要である。

1.× 「病気の根治治療」ではなく「患者が可能な限り前向きに生活できること」が目標である。

治療・ケア内容に関する患者や家族の意思や希望を病状などに応じて繰り返し確認し、それを患者・家族・医療者で共有し、方針を見いだすことが非常に重要である。

2.〇 正しい。苦痛緩和を最大限検討する。なぜなら、ターミナルケアは、残された余命を平穏に過ごせるように行われるケアのことであるため。身体的苦痛(身体的な痛み、呼吸困難、吐き気など)に加え、不安や抑うつといった精神的な苦痛、経済的な問題などの社会的苦痛、人生の意味や死に対する問いといったスピリチュアルな苦痛など、患者さんが抱える多様な苦痛に対して、薬物療法や精神的な支援、社会的支援など、あらゆる方法を用いて最大限の緩和を目指す。

3.× 逆である。「延命」より「生活の質」を優先する。終末期看護の役割は、患者の残された時間の生活の質(QOL)を高め、その人らしいまっとうできるように援助を行うことである。

4.× 治療方針の決定は、「医師と患者の家族」ではなく患者さん自身の意思で行う。ただし、患者さんが意思表示できない場合は、事前に示された意思や、患者さんの価値観、人生観などを家族や医療チームが推測し、最善の決定を目指す。

問題49 食中毒の原因となる細菌と食品の組合せで正しいのはどれか。

1.サルモネラ属:魚介類

2.腸炎ビブリオ:レバー

3.カンピロバクタ:鶏肉

4.腸管出血性大腸菌:鶏卵

解答3

解説

1.× サルモネラ属は、「魚介類」ではなく家畜(特に鶏、豚、牛)の腸管内である。

・サルモネラ属菌とは、感染型の細菌性食中毒で、弁当類、生乳、生卵・肉類があげられる。潜伏期間は8~48時間で、38~40℃の発熱が3~5日続く。他の症状として、嘔吐(軽度)、腹痛(軽度)、下痢(中等度:ときに血便)、神経症状(なし)があげられる。

2.× 腸炎ビブリオは、「レバー」ではなく海水や海産魚介類に生息する細菌である。

・腸炎ビブリオとは、食中毒の原因となる細菌で、海水や海産の魚介類などに生息している。4℃以下ではほとんど繁殖しない。腸炎ビブリオの症状は、潜伏期間が12時間前後で、主症状としては耐え難い腹痛があり、水様性や粘液性の下痢がみられる。下痢は日に数回から多いときは十数回で、しばしば発熱(37〜38℃)や嘔吐、吐き気がみられる。

3.〇 正しい。カンピロバクタ:鶏肉

・カンピロバクターとは、生肉・生乳が主な原因食品であり、鶏、牛、野鳥など多くの動物が保有する細菌である。潜伏期間は、2~7日である。症状は、腹痛を伴う下痢、発熱などである。

4.× 腸管出血性大腸菌は、「鶏卵」ではなく加熱不十分な牛肉やその加工品である。

・腸管出血性大腸菌(O157など)とは、ベロ毒素 、または志賀毒素と呼ばれている毒素を産生することで病原性を持った大腸菌である「病原性大腸菌」の一種である。飲食物を介した経口感染であり、菌に汚染された飲食物を摂取したり、患者の糞便に含まれる大腸菌が直接または間接的に口から入ることによって感染する。症状は、無症候性から軽度の下痢、激しい腹痛、頻回の水様便、さらに、著しい血便とともに重篤な合併症を起こし死に至るものまで様々である。

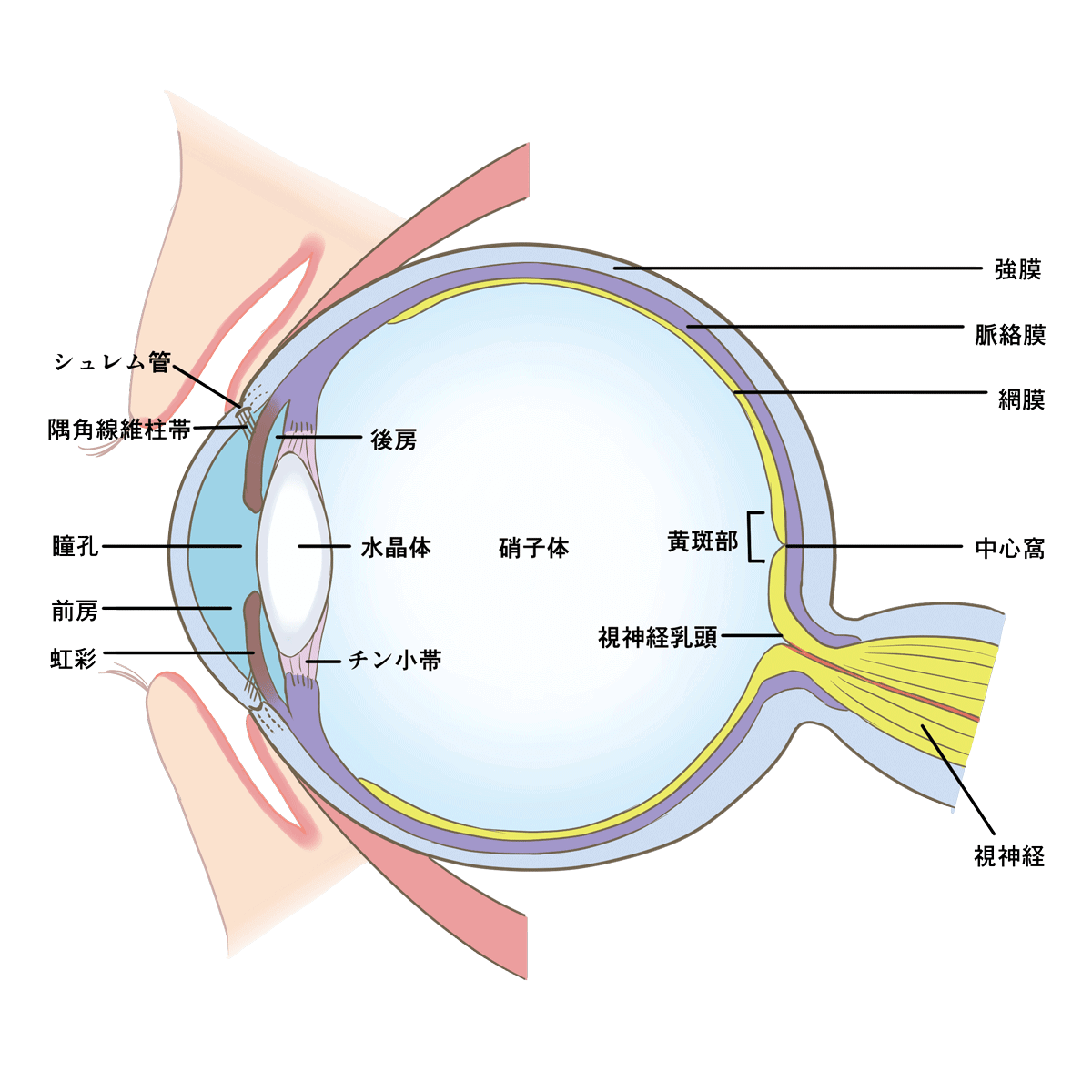

問題50 緑内障について正しいのはどれか。

1.初期の変化は硝子体に起こる。

2.初期から中心視野が障害される。

3.視神経は障害されない。

4.中高年の失明の原因として最も多い。

解答4

解説

(※図:「看護師イラスト集」看護roo!様HPより)

緑内障とは、眼圧の上昇や視神経の脆弱性などにより視神経が障害され、視野障害をきたす疾患である。一般的な症状として、①見える範囲が狭くなる、②一部が見えにくくなる、③見えない部分が出現するなどが生じる。一度悪くなった視界・視野の症状は改善されることはないため、病気の種類や進行度合いなどによって薬物療法、レーザー治療、手術などが検討される。

1.× 初期の変化は、「硝子体」ではなく眼圧の上昇や視神経に起こる。

・硝子体とは、眼球内の大部分を占める透明なゼリー状の組織で、眼球の形態を保ち、角膜や水晶体で屈折された光を網膜まで透過させる働きがある。

2.× 初期から中心視野が障害されるのは、「加齢黄斑変性」の症状である。加齢黄斑変性とは、老化に伴い、眼の中の網膜の中心に出血やむくみをきたし、視力が低下する病気である。原因として、紫外線による暴露や、喫煙、遺伝、さらに生活習慣も変性への移行を促進していると考えられている。症状は、①ものが歪んで見える(変視症、歪視)、②視力低下、③中心暗点などがある。治療は、早期発見が重要で、血管内皮増殖因子阻害薬の硝子体内注射が行われる。

・緑内障による視野障害は、多くの場合、まず周辺視野から徐々に始まる。病状がかなり進行するまで、中心視野(最もよく見える部分)は比較的保たれることが多い。

3.× 視神経は障害「される」。なぜなら、緑内障は、眼圧の上昇やその他の要因によって視神経線維が死滅していくため。

4.〇 正しい。中高年の失明の原因として最も多い。日本において、緑内障は成人(特に40歳以上)の中途失明(一度視力があった人が、病気や事故で視力を失うこと)の最も多い原因として知られている。緑内障の患者さんは多数存在し、早期発見・治療が重要であるにも関わらず、自覚症状がないまま進行することが多い。

国試オタク

国試オタク