この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題111.近年の業務上疾病発生状況において疾病者数が最も多いのはどれか。

1.災害性腰痛

2.物理的因子による疾病

3.作業態様に起因する疾病

4.じん肺およびじん肺合併症

解答1

解説

1位(5574件):負傷に起因する疾病 (このうちの4722件が災害性腰痛)

2位(703件):物理的因子による疾病

3位(215件):化学物質による疾病(がんを除く)

4位(210件):じん肺症及びじん肺合併症

5位(125件):病原体による疾病

(※データ参考:「業務上疾病発生状況等調査」厚生労働省HPより)

1.〇 正しい。災害性腰痛は、疾病者数が最も多い。

・災害性腰痛とは、災害性の原因による腰痛のことを指し、腰に受けた外傷によって生じる腰痛のほか、外傷はないが、 次の具体例のように、 突発的で急激な強い力が原因となって筋肉等(筋、筋膜、靱帯など)が損傷して生じた腰痛を含む。

・業務上疾病とは、仕事が原因で起こる病気のことである。

2.× 物理的因子による疾病は、2位の報告がある。

物理的因子による疾病には、騒音性難聴、振動障害、熱中症、低温障害などが含まれる。昔は鉱山・製造業で振動障害や騒音性難聴が多かったが、労働安全衛生法に基づく規制や保護具の普及で大幅に減少している。

3.× 作業態様に起因する疾病と「災害性腰痛」は、独立して統計上最多にカウントされる(大きなジャンルとして1位の「負傷に起因する疾病」に該当する)。作業態様に起因する疾病は462人である。(※データ参考:「業務上疾病発生状況等調査」厚生労働省HPより)

・作業態様に起因する疾病とは、長時間労働・精神的負担・不自然な姿勢・繰り返し動作などが原因で発症するものである。精神障害(過労やパワハラなどによるうつ病)や、反復動作による腱鞘炎などが該当する。

4.× じん肺およびじん肺合併症は、4位の報告がある。じん肺は、粉じん(石綿、石英粉など)を長期に吸入することで肺が線維化する職業病である。昔は炭鉱・石切場・建設現場で多発していたが、規制や作業環境改善により新規発症は減少傾向である。

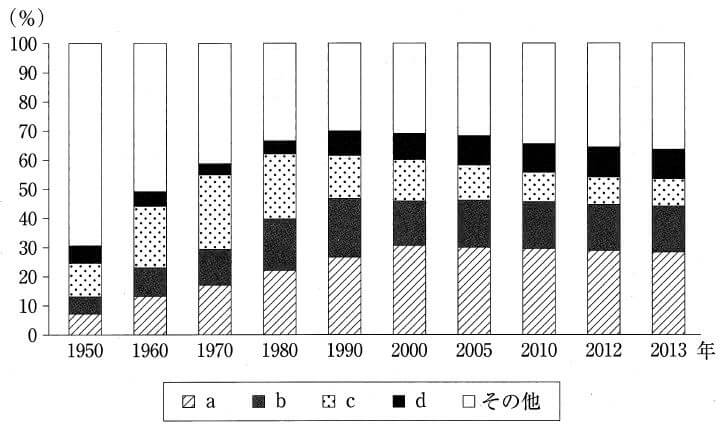

問題112.図のa、b、c、dはわが国の全死亡者に対する悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、肺炎による死亡者の占める割合の推移を示す。

脳血管疾患はどれか。

1.a

2.b

3.c

4.b

解答3

解説

(※図引用:「健康づくりポータルサイト(healthy-life21.com)」様より)

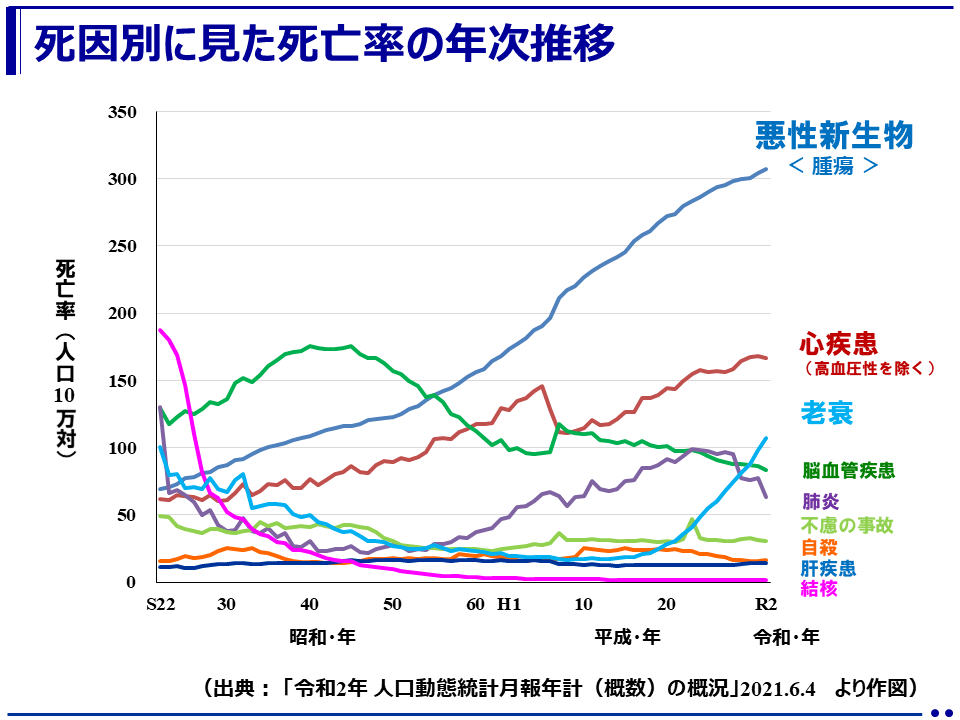

1.× aは、「悪性新生物」を示している。1960年以降に増加し、1980年代からは全死亡原因の第1位となっている。要因として、高齢化と生活習慣病の影響が考えられている。

2.× bは、「心疾患」を示している。徐々に増加し、近年は死亡原因の第2位を占めている。要因として、高齢化・生活習慣病(高血圧・糖尿病・脂質異常症)の影響が考えられている。

3.〇 正しい。cは、「脳血管疾患」を示している。1970年頃に全死亡の約20%を占めピーク、その後減少しているのが特徴である。この要因として、高血圧管理の進歩、降圧薬の普及などが考えられている。

4.× bは、「肺炎」を示している。高齢化に伴って1990年代以降に増加してきた。

問題113.微量で生体内の代謝や生理機能を調整するのはどれか。

1.糖質

2.食物繊維

3.蛋白質

4.ビタミン

解答4

解説

1.× 糖質は、「エネルギー源」である。主にグルコースとして脳・赤血球・筋肉などのエネルギー源になる。

2.× 食物繊維は、「整腸作用」である。食物繊維は人の消化酵素で分解されにくいため、便通改善・血糖上昇の抑制・コレステロール低下に寄与する。

3.× 蛋白質は、「構造・機能の主成分」である。蛋白質はアミノ酸から構成され、筋肉・酵素・ホルモン・抗体など体の主要成分になる。

4.〇 正しい。ビタミンは、微量で生体内の代謝や生理機能を調整する。補酵素や調節因子として重要な役割を持つ。欠乏すると特異的な欠乏症を起こす。例えば、ビタミンB1(チアミン)は糖代謝に必須。欠乏すると脚気となる。

問題114.国民医療費で誤っているのはどれか。

1.公費と医療保険、後期高齢者医療給付、患者負担で構成される。

2.国民所得に対する割合は5%を下回る。

3.傷病別医療費構成割合では循環器疾患が最も多い。

4.65歳以上の一人あたりの国民医療費は65歳未満の4倍を超える。

解答2

解説

「国民医療費」とは、当該年度内の医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用を推計したものである。この費用には、医科診療や歯科診療にかかる診療費、薬局調剤医療費、入院時食事・生活医療費、訪問看護医療費等が含まれる。なお、保険診療の対象とならない評価療養(先進医療(高度医療を含む)等)、選定療養(入院時室料差額分、歯科差額分等)及び不妊治療における生殖補助医療などに要した費用は含まない。また、傷病の治療費に限っているため、(1)正常な妊娠・分娩に要する費用、(2)健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種等に要する費用、(3)固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢等の費用も含まない。

(※一部抜粋:「国民医療費の範囲と推計方法の概要」厚生労働省HPより)

1.〇 正しい。公費と医療保険、後期高齢者医療給付、患者負担で構成される。財源の内訳は、①公費(国・地方自治体)、②医療保険(健康保険・国民健康保険など)、③後期高齢者医療給付(75歳以上の高齢者)、④患者負担(外来・入院時の自己負担)である。

2.× 国民所得に対する割合は、「5%以下」ではなく約10%前後である。ちなみに、5%前後は1970年代である。高齢化と医療の高度化により増加を続けている。

3.〇 正しい。傷病別医療費構成割合では循環器疾患が最も多い。なぜなら、循環器疾患(高血圧性疾患、心疾患、脳血管疾患)は高齢者に多く、長期治療が必要なことが多いため。例えば、心不全や心筋梗塞の再入院治療、脳梗塞後のリハビリ・介護である。さらに、長期の薬物治療(降圧薬・抗血小板薬など)が継続して費用がかかる。

4.〇 正しい。65歳以上の一人あたりの国民医療費は、65歳未満の4倍を超える。なぜなら、高齢者は、慢性疾患(高血圧・糖尿病・心不全・認知症など)が多く、通院・入院・薬剤費が増加するため。

問題115.感染症成立の3要因でないのはどれか。

1.環境

2.感染源

3.感染経路

4.感受性宿主

解答1

解説

1.× 環境は、感染症成立の3要因でない。ただし、環境(湿度・温度・衛生状態など)は、感染症の流行に影響を与える要因ではある(感染症成立の三大要因には含まれない)。

2~4.〇 感染源/感染経路/感受性宿主は、感染症成立の3要因である。

感染が成立するためには、感染の3要素(①感染源:病原体、②感受性宿主、③感染経路)が必要である。①病原体は、病気を引き起こす微生物のことである。ちなみに、感染源とは、病原体が生存・増殖できる場所(人や動物)のことである。②感受性宿主は、いわゆる感染しやすい人のことである。③感染経路は、病原体が宿主に感染する方法である。予防接種は、これらの要素を制御することはできないが、宿主の感受性を減らすことによって、感染の拡大を防止することができる。

国試オタク

国試オタク