この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題51.心臓マッサージで正しいのはどれか。

1.肘はまっすぐに伸ばして圧迫する。

2.両手は重ねず広く圧迫する。

3.心窩部を強く速く圧迫する。

4.1分間に80回圧迫する。

解答1

解説

胸骨圧迫とは、心停止した傷病者の心臓付近を圧迫することにより脳や心臓に血液の循環を促す心肺蘇生を目的とした一次救命処置である。成人と幼児で適する力の入れ具合や胸骨の沈み具合が異なる。成人では胸骨が、5cmほど沈むように胸骨圧迫をする。一方で、幼児では年齢に応じた体格の差があるため、成人のような絶対値を当てはめることができない。そのため、幼児においては個別の体格を判断したうえで、胸の厚さの1/3程度が沈む強さで胸骨圧迫を行うことが推奨されている。年齢にかかわらず100~120回を目安に行う。

1.〇 正しい。肘はまっすぐに伸ばして圧迫する。なぜなら、肘をまっすぐに伸ばすことで(肘関節伸展位)、体重を真上からかけることができるため。したがって、効率よく力が伝わる。

2.× 両手は、「重ねず」ではなく重ねて広く圧迫する。なぜなら、両手を重ねない場合、力が分散し、十分な圧迫深度を得られないため。

3.× 「心窩部」ではなく心臓付近(胸骨下半分)を強く速く圧迫する。なぜなら、心窩部(みぞおち)を押すと、臓器(特に、肝臓や胃)を損傷し、出血や破裂を起こす危険があるため。

4.× 1分間に「80回」ではなく100~120回圧迫する。成人に対する一次救命処置では、胸骨圧迫を30回したのち、人工呼吸を2回行い(30対2)、これを繰り返す。成人であれば胸骨が少なくとも5~6cm沈むように圧迫し、1分間に100~120回のテンポで行う。

問題52.胸部外傷で正しいのはどれか。

1.肋骨骨折の好発部位は第1〜3肋骨である。

2.緊張性気胸の治療は酸素療法である。

3.第5〜8肋骨の連続性多発骨折で胸郭動揺を起こしやすい。

4.内開放性気胸では膿胸を起こしやすい。

解答3

解説

1.× 肋骨骨折の好発部位は、「第1〜3肋骨」ではなく第4~9肋骨である。なぜなら、これらの肋骨は外傷に対して比較的脆弱であるため。一方、第1〜3肋骨は、鎖骨や肩甲骨、胸骨などに守られており折れにくい。

2.× 緊張性気胸の治療は、「酸素療法」ではなく胸腔ドレナージである。なぜなら、胸腔ドレナージにより、直ちに太い針を胸腔に刺し、空気を除去する必要があるため。

・緊張性気胸とは、胸壁と肺との間に空気がたまることで胸部への圧力が高まり、心臓に戻る血液が減少することである。症状には、胸痛、息切れ、速い呼吸、心拍数の増加などがあり、ショックに至ることがある。

3.〇 正しい。第5〜8肋骨の連続性多発骨折で胸郭動揺を起こしやすい。なぜなら、第5〜8肋骨は胸の中央部分にあり、呼吸の動きに大きく関わるため。

・胸壁動揺とは、複数の肋骨が骨折することで正常な胸壁運動が障害され、換気が困難になることである。 フレイルチェスト、胸郭動揺ともいう。 重篤な胸部外傷である。

4.× 内開放性気胸では膿胸を起こしやすい「とはいえない」。なぜなら、内開放性気胸と膿胸は別の機序であるため。

・内開放性気胸とは、肺が外傷により損傷され起こる気胸のことである。症状には、胸痛、息切れ、速い呼吸、心拍数の増加などがあり、ときにショックに至る。

・膿胸とは、細菌などの病原微生物が、肺の周りの胸腔という空間に強い炎症を起こし、膿を作る病気のことである。原因は、ほとんどが細菌による感染症である。

問題53.腹部外傷で正しいのはどれか。

1.鋭的外傷の多くは交通事故が原因である。

2.脾損傷の治療に血管塞栓術がある。

3.肝損傷で腹腔内フリーエアーがみられる。

4.腹部交通外傷では単発外傷のことが多い。

解答2

解説

1.× 「鋭的外傷」ではなく鈍的外傷の多くは交通事故が原因である。なぜなら、鋭的外傷(切創や刺創など)は刃物・銃創・産業事故などによる局所的損傷であるため。ちなみに、鈍的外傷の受傷機転として、交通事故と高所からの墜落や転落が大多数を占める。交通事故には四輪車の乗員、二輪車の乗員、自転車、歩行者等さまざまな形態が存在する。

2.〇 正しい。脾損傷の治療に血管塞栓術がある。脾損傷では以前は開腹手術(脾摘)が多かったが、現在は循環動態が安定している場合には 保存的治療(安静・輸血・血管塞栓術) が選択されることが多い。脾臓は血液をためたり、免疫に関わる働きをもつ臓器であるため、できれば温存が望まれる。

・血管塞栓術とは、血管内にカテーテルを挿入し、出血の原因となっている血管を精密に割り出して、そこに塞栓物質で詰めることにより出血部位への血流を遮断する治療である。

3.× 「肝損傷」ではなく消化管損傷で腹腔内フリーエアーがみられる。なぜなら、肝臓は、消化管のように空気を含んでいないため。

・腹腔内フリーエアーとは、腹腔内遊離ガス像ともいい、腹腔内に空気がたまることである。本来、腹腔内の空間には空気がない。しかし、消化管(胃や大腸など)に穴が開くと中の空気が腹腔内に漏れ出す。この時、胸部レントゲンを立位で撮影すると、腹腔内にある空気が上に集まり、横隔膜の下(腹腔内)に空気がたまる。

4.× 腹部交通外傷では、「単発外傷」ではなく多発外傷のことが多い。 なぜなら、交通事故は高エネルギーによる外傷であるため。したがって、腹部に限らず胸部・頭部・骨盤・四肢など多発外傷を伴うことが多い。

・多発外傷とは、交通事故や高所からの転落などによる身体の損傷で、頭部・頚部、胸部、腹部、骨盤や四肢(手足)など複数の部位にわたって重い損傷を受けている状態のことをいう。複数の臓器に重い損傷を受けていることから、多発外傷は生命に危機がおよぶ状態といえる。

問題54.16歳の男子。柔道練習中、畳に激しく頭をぶつけて10秒間の意識消失を起こした。1時間後には神経症状もなく、頭痛もなかった。

正しいのはどれか。

1.2度脳しんとうに相当する。

2.意識が改善すれば神経学的検査は必要ない。

3.翌日の練習を許可する。

4.セカンドインパクトシンドロームに注意する。

解答4

解説

・16歳の男子。

・柔道練習中、畳に激しく頭をぶつけて10秒間の意識消失を起こした。

・1時間後には神経症状もなく、頭痛もなかった。

→本症例は、スポーツ中に頭部に衝撃を受けていることから、頭部打撲が疑われる。その際の観察項目は、頭痛の有無、嘔気嘔吐の有無、意識レベルチェック、視力障害の有無、手足のしびれなどにわたる。また、脳しんとうへ発展する恐れが高い。脳しんとうの症状は、通常、受傷後すぐに発症し短期間で回復するが、時間をかけて進行(悪化)する場合もある。急性神経学的機能障害(健忘、平衡感覚障害(バランス感覚の障害)、混乱、情緒不安定、認知機能障害など)が早期に生じ、通常は時間とともに自然回復する。しかし、症例によっては数分〜数時間かけて症状が進行することがあり、回復に長期間を要する場合や、症状が長期に渡り残存することがある。

1.× 「2度」ではなく3度脳しんとうに相当する。

なぜなら、本症例は意識消失が10秒間と短時間であるがみられているため。

【脳震盪の重症度分類】

・軽度(グレード1):意識消失なし、症状が15分未満(見当識障害など)

・中等度(グレード2):意識消失なし、症状が15分以上(見当識障害など)

・重度(グレード3):意識消失あり

2.× 意識が改善すれば、神経学的検査は「必要ない」とはいえない。なぜなら、脳しんとうの症状は、通常、受傷後すぐに発症し短期間で回復するが、時間をかけて進行(悪化)する場合もあるため。

3.× 翌日の練習を許可するのは時期尚早である。なぜなら、脳しんとうの翌日の復帰は、セカンドインパクトシンドロームのリスクを高めるため。

・受傷後24〜48時間の安静状態(身体的安静と精神的安静)を保ち、この時点で症状が消失すれば、復帰プログラムに沿って段階的に活動度をあげ、約1週間のプロセスを経て競技復帰が許可される。症状が改善しない場合は、改善を待って復帰プログラムを開始する。

4.〇 正しい。セカンドインパクトシンドロームに注意する。なぜなら、脳震盪後に脳が完全に回復しないうちに再度頭部外傷を受けると、急性脳浮腫や致死的な頭蓋内圧亢進(セカンドインパクトシンドローム) を引き起こす危険があるため。特に若年者に多い。

・セカンドインパクト症候群とは、脳しんとうあるいはそれに準ずる軽症の頭部外傷を受け、数日から数週間後に 2 回目の頭部外傷を負い、致死的な脳腫脹をきたすものをいう。セカンドインパクト症候群の中には急性硬膜下血腫を併存するものがある。

問題55.脊髄損傷で正しいのはどれか。

1.第5頸髄節損傷で呼吸不能となる。

2.脊髄ショックの間は痙性麻痺となる。

3.胸髄完全損傷では片麻痺となる。

4.フランケル分類Dでは歩行可能である。

解答4

解説

・痙性麻痺とは、中枢神経系の筋を支配する神経細胞より上位の障害によるもので、筋緊張の亢進を伴う麻痺のことである。

・弛緩性麻痺とは、筋あるいは筋を直接支配する末梢運動神経の障害によるもので、筋緊張の低下を認める麻痺のことである。

1.× 「第5」ではなく第3〜5(特に4)頸髄節損傷で呼吸不能となる。なぜなら、特にC4は、呼吸筋のうち横隔膜を支配する頸髄レベルであるため。C5レベルでの損傷では横隔神経が温存されることが多く、呼吸不能になりにくい。

2.× 脊髄ショックの間は、「痙性麻痺」ではなく弛緩性麻痺である。

・脊髄ショックとは、重度の脊髄損傷受傷後1日から3週間程度まで出現する。運動・感覚機能および脊髄反射がすべて消失し、自律神経機能も停止する症状が出る。

【脊髄損傷のショック期にみられる症状】

①肛門括約筋反射の消失

②膀胱・尿道の弛緩による完全尿閉

③神経原性の血管拡張による血液分布異常性ショック

④弛緩性麻痺

⑤深部腱反射・表在反射消失

3.× 胸髄完全損傷では、「片麻痺」ではなく両下肢麻痺(対麻痺)となる。なぜなら、完全損傷では損傷部以下の 両側の運動・感覚が完全に障害されるため。

・対麻痺とは、手や足の両側とも同時に麻痺を来した状態である。 脊髄障害が原因のことが多い。

・片麻痺とは、左右どちらか一側の上・下肢の麻痺が起きている状態である。錐体路の障害で起きやすい。錐体路とは、大脳皮質運動野―放線冠―内包後脚―大脳脚―延髄―錐体交叉―脊髄前角細胞という経路をたどる。障害されることで片麻痺などの症状をきたす。

4.〇 正しい。フランケル分類Dでは歩行可能である。なぜなら、運動障害も認められないレベルであるため。

・Frankel分類とは、脊髄損傷の評価尺度の1つである。運動と知覚機能の回復の程度をA~Eの5段階で評価するものである。Aが最も重症(損傷高位以下の完全運動・知覚麻痺)で、Eが正常(反射の異常はあってもよい)である。

A:運動・知覚喪失:損傷部以下の運動・知覚機能が失われているもの。

B:運動喪失・知覚残存:損傷部以下の運動機能は完全に失われているが、仙髄域などに知覚が残存するもの。

C:運動残存(非実用的):損傷部以下にわずかな随意運動機能が残存しているが、実用的運動は不能なもの。

D:運動残存(実用的):損傷部以下にかなりの随意運動機能が残されており、下肢を動かしたり、あるいは歩行などもできるもの

E:回復:神経学的症状、すなわち運動・知覚麻痺や膀胱・直腸障害を認めないもの。

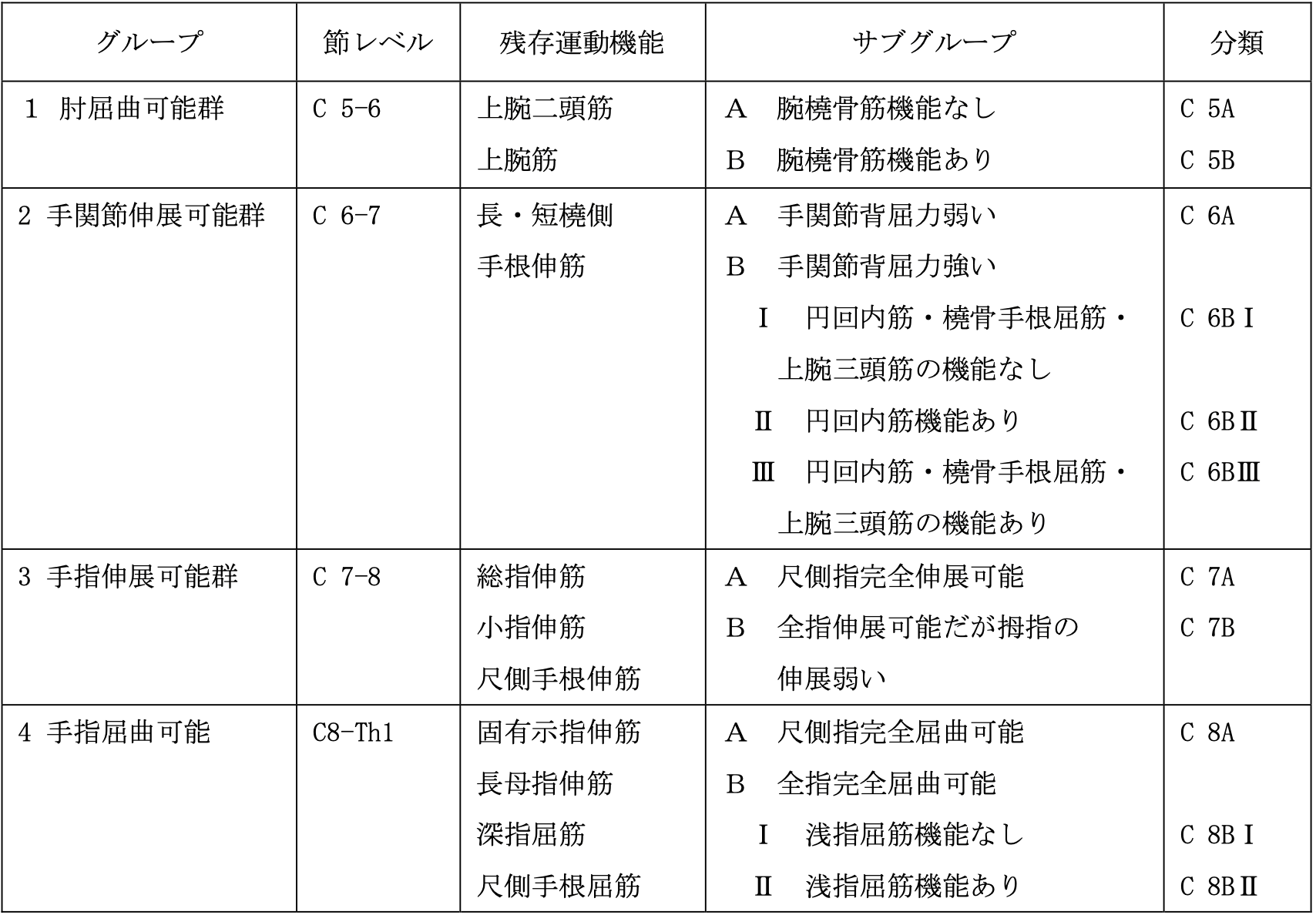

(※引用:Zancolli E : Functional restoration of the upper limbs in traumatic quadriplegia. in Structural and Dynamic Basis of Hand Surgery. 2nd ed, Lippincott, Philadelphia, p229-262, 1979)

国試オタク

国試オタク