この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題81.筋電図のM波で正しいのはどれか。

1.閾値はH波より高い。

2.潜時はH波より長い。

3.Ia群線維の興奮が必要である。

4.単シナプス反射回路を介する。

解答1

解説

M波とは、神経の遠心性神経(α運動ニューロン)が直接刺激されて筋が興奮するために起こる波である。刺激を強めるとM波は一層大きくなり、H波は小さくなり、やがて消失する特徴を持つ。H波の潜時は20〜30ミリ秒、M波の潜時は数ミリ秒であるため、M波はH波より短い。

1.〇 正しい。閾値はH波より高い。なぜなら、M波は運動神経の直接刺激によって生じる波であり、より強い刺激電流が必要となるため。

・H波とは、感覚神経刺激による発生したインパルスが求心性線維を上行し、後根より脊髄内に入り、脊髄前角細胞を単シナプス性に興奮させ、これにより発生したインパルスが前根より遠心性に運動神経を下行し出現する電位である。

2.× 潜時はH波より「長い」のではなく短い。なぜなら、H波が脊髄を介して伝達されることにより、M波が直接筋肉を刺激する結果として発生するのに対して、H波はより間接的に発生するため。

・潜時とは、刺激を与えてからM波が立ち上がるまでの時間のことである。遠位の潜時の遅延があると、刺激部位より遠位での障害が考えられ、絞扼性末梢神経障害などの存在が示唆される。

3.× Ia群線維の興奮は、「不要」である。なぜなら、M波は、運動神経(α運動ニューロンの軸索)を直接刺激して生じる活動電位であり、感覚神経であるIa群線維の興奮は関係しないため。

4.× 単シナプス反射回路を介するのは、「H波」の特徴である。なぜなら、M波は電気刺激が直接運動神経を脱分極させて筋を興奮させるため。一方、単シナプス反射を介するのはH波であり、H波がIa線維→脊髄→α運動ニューロン→筋という反射回路を経由して発生する。

問題82.視床で中継されない感覚情報はどれか。

1.視覚

2.聴覚

3.嗅覚

4.味覚

解答3

解説

1.〇 視覚は、視床(外側膝状体)で中継される。

・視覚の伝導路は、視神経→視交叉→外側膝状体→視放線→視覚野となる。

2.〇 聴覚は、視床(内側膝状体)で中継される。

・聴覚の伝導路は、蝸牛神経→蝸牛神経核→上オリーブ核→中脳下丘→内側膝状体→上側頭回となる。

3.× 嗅覚は、視床で中継されない感覚情報である。辺縁系(梨状皮質・扁桃体など)に直接投射する。

嗅覚は鼻腔上部の嗅部の粘膜上皮(嗅上皮)の嗅細胞で受容される。嗅細胞の中枢性突起が嗅神経となり、篩骨篩板を通って嗅球に入る。嗅球から後方に向かって嗅索が走り、その線維は大部分外側嗅条を通って海馬旁回の嗅覚野に達する。

①嗅細胞→②嗅神経→③嗅球→④嗅索→⑤嗅覚野(1次感覚野)に達する。

・一次中枢:①嗅細胞→②嗅神経→③嗅球まで。

・二次中枢:④嗅索→⑤嗅覚野(1次感覚野)

4.〇 味覚は、視床(腹側後内側核)で中継される。

・味覚の伝導路は、味蕾(味細胞)→顔面神経(舌前2/3)、舌咽神経(舌後1/3)→延髄孤束核→視床(腹側後内側核)→大脳味覚野となる。

問題83.神経細胞はどれか。

1.網膜の錐状体細胞

2.嗅上皮の嗅細胞

3.味蕾の味細胞

4.平衡斑の有毛細胞

解答2

解説

神経細胞とは、自分で電気信号(神経の興奮)をつくり、それを他の細胞に伝える性質をもつ細胞である。つまり「神経系を構成する本体の細胞」であり、ニューロンとも呼ばれる。嗅細胞は、においの刺激を受けて電気信号を発生させ、そのまま嗅神経として脳に情報を送るため、典型的な神経細胞である。

1.× 網膜の錐状体細胞は、神経細胞ではない。

・網膜の錐状体細胞とは、感覚受容上皮細胞であり、光刺激を電気信号に変換する細胞である。

網膜内での情報伝達は、

光受容細胞(錐体・杆体) → 双極細胞 → 神経節細胞(ここが神経細胞)

という順に進む。

2.〇 正しい。嗅上皮の嗅細胞は、神経細胞である。

嗅上皮の嗅細胞は、一次感覚ニューロン(神経細胞)である。嗅細胞は嗅上皮に存在する双極性ニューロンであり、自らの軸索を嗅神経線維(嗅糸)として嗅球に送る。

3.× 味蕾の味細胞は、神経細胞ではない。

・味細胞とは、上皮性の受容細胞である。刺激を化学受容→神経終末にシナプス伝達するだけである。

4.× 平衡斑の有毛細胞は、神経細胞ではない。

・有毛細胞とは、内耳(球形嚢・卵形嚢・半規管膨大部)に存在し、加速度や回転運動を受容する前庭神経の終末にシナプス伝達する上皮性細胞である。

問題84.性染色体で正しいのはどれか。

1.男性はXXである。

2.ターナー(Turner)症候群ではX染色体がない。

3.卵子の半分はY染色体を持っている。

4.減数分裂によって数が半分になる。

解答4

解説

1.× 男性は、「XX」ではなくXYである。女性はXXである。

2.× ターナー(Turner)症候群ではX染色体「がない」のではなく1本のみの状態である。

・ターナー(Turner)症候群は、2本のX染色体のうち1本の部分的または完全な欠失によって引き起こされる性染色体異常である。したがって、女性特有の染色体異常である。ターナー症候群とは、典型的には身長が低く、首の後ろに皮膚のたるみ(翼状頸)があり、学習障害がみられ、思春期が始まらないのが特徴である。

3.× 「卵子」ではなく精子の半分はY染色体を持っている。卵子はすべてX染色体を持つ。

X精子+卵子(X)→ XX(女児)

Y精子+卵子(X)→ XY(男児)

4.〇 正しい。減数分裂によって数が半分になる。

・減数分裂とは、生物が有性生殖で使う配偶子ができる際などにおこる細胞分裂のこと。減数分裂が生殖細胞(性染色体)に起こることで、母由来・父由来ともに1セット(常染色体22本+性染色体1本)ずつ子に受け継がれる。

問題85.受精、妊娠で正しいのはどれか。

1.排卵された卵子の生存期間は2〜3日である。

2.女性生殖器内で精子の生存期間は2〜3週間である。

3.受精してから子宮に着床するまで1〜2日である。

4.胎盤が形成されるのに5〜6か月かかる。

解答1

解説

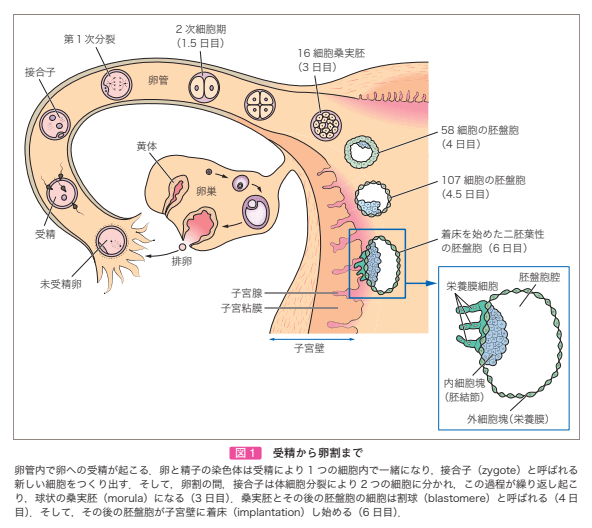

(※図引用:「基礎編―人体発生―」腹腔内内ヘルニア大全HPより)

1.〇 正しい。排卵された卵子の生存期間は、2〜3日である。なぜなら、排卵後の卵子は卵管膨大部で受精を待つが、変性が速く、約24〜48時間(長くても72時間)で受精能力を失うため。

2.× 女性生殖器内で精子の生存期間は、「2〜3週間」ではなく約3〜5日である。なぜなら、膣内は酸性環境で精子に不利だが、子宮頸管粘液や卵管内では保護されるため。排卵の1〜2日前の性交でも受精が可能となる。

3.× 受精してから子宮に着床するまで、「1〜2日」ではなく7~10日頃である。

・着床とは、輸送された受精卵が子宮内膜に接着し、さらに埋没するまでの過程をいう。受精卵は、胚盤胞の状態で子宮内膜に接着する。着床は排卵後7~10日頃から始まり、受精後12日頃に完了する。

4.× 胎盤が形成されるのに、「5〜6か月」ではなく妊娠初期(約3か月)にはほぼ完成する。なぜなら、胎盤は受精卵の栄養膜(絨毛)と母体の子宮内膜(脱落膜)が結合して形成され、妊娠12〜16週頃にはガス交換・栄養供給などの機能を果たすようになるため。

妊娠後期とは、妊娠28~40週までのことで、おなかはますます大きくなり、張りを感じることも増えてくる時期である。

妊娠初期:妊娠1か月~4か月(妊娠0~15週)

妊娠中期:妊娠5か月~7か月(妊娠16~27週)

妊娠後期:妊娠8か月~10か月(妊娠28週~)

国試オタク

国試オタク