この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題106.前立腺癌の診断に有用な腫瘍マーカーはどれか。

1.HCG

2.PSA

3.CA19-9

4.CEA

解答2

解説

1.× HCGとは、ヒト絨毛性ゴナドトロピン:human chorionic gonadotropinのことで、妊娠中にのみ測定可能量が著しく産生されるホルモンであり、妊娠の早期発見や自然流産や子宮外妊娠といった妊娠初期によくみられる異常妊娠の診断と管理のために使用される。主に絨毛組織において産生され、妊娠初期の卵巣黄体を刺激してプロゲステロン産生を高め、妊娠の維持に重要な働きをしている。また、胎児精巣に対する性分化作用や母体甲状腺刺激作用がある。絨毛性腫瘍の他に、子宮、卵巣、肺、消化管、膀胱の悪性腫瘍においても異所性発現している例もある。

2.〇 正しい。PSAは、前立腺癌の診断に有用な腫瘍マーカーである。

・PSA(Prostate Specific Antigen)とは、前立腺特異抗原で、前立腺で作られるタンパク質である。採血で測定し、前立腺がんの腫瘍マーカーとして用いられる。PSAの基準値は、0~4ng/mLとされている。4~10ng/mLは、25~40%の割合でがんが発見され、100ng/mLを超える場合には前立腺がんが強く疑われ、転移も疑われる。

3.× CA19-9は、膵癌の腫瘍マーカーである。CA19-9とは、マウスモノクローナル抗体NS19-9で認識されるシアリルLea抗原のことである。また、胆道癌や一部の胃癌でも上昇することがある。

4.× CEA(Carcinoembryonic Antigen)は、大腸がん、胃がんなどの消化器系がんの腫瘍マーカーである。健康な人でも約3%の人は基準値を超える場合があるとされており、高齢や喫煙、肝硬変、糖尿病でもやや上昇する傾向がある。

問題107.癌と原因との組合せで正しいのはどれか。

1.膀胱癌:アニリン

2.肝細胞癌:アスベスト

3.鼻咽頭癌:ヘリコバクター・ピロリ

4.食道癌:エプスタイン・バーウイルス

解答1

解説

1.〇 正しい。膀胱癌:アニリン

なぜなら、芳香族アミン化合物(アニリンやβ-ナフチルアミンなど)は、尿中に排泄される際に膀胱粘膜を刺激し、遺伝子変異を起こすため。特に、染料工業・ゴム製造・印刷業などでの慢性的曝露が危険因子となる。

2.× アスベストは、「肝細胞癌」ではなく中皮腫・肺癌の原因である。

・アスベストとは、天然にできた鉱物繊維で「石綿(せきめん、いしわた)」とも呼ばれている。石綿関連疾患には、石綿肺、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚や、病態として、胸膜プラークなどがある。

3.× ヘリコバクター・ピロリは、「鼻咽頭癌」ではなく胃癌の原因である。

・ヘリコバクター・ピロリとは、慢性胃炎・胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃癌などに関与している菌である。ヘリコバクター・ピロリ菌は、井戸水などにより経口感染するヒトなどの胃に生息するらせん型のグラム陰性微好気性細菌である。単にピロリ菌と呼ばれることもある。アンモニアを遊離し、局所をアルカリ化することによって胃粘膜の障害をきたす病原菌である。胃炎や胃潰瘍の発生に関与する。

4.× エプスタイン・バーウイルスは、「食道癌」ではなくBurkittリンパ腫の原因である。

・バーキットリンパ腫とは、悪性リンパ腫のうち非ホジキンリンパ腫に分類される高悪性度のB細胞リンパ腫である。成人では悪性リンパ腫の1~2%程度あるが、小児では25~40%を占め、比較的若い人に多く発症する。女性1人に対し、男性が2~3人で男性に多い傾向がある。キスを介して感染する。

問題108.男性に頻度の高い遺伝病はどれか。

1.血友病A

2.結節性硬化症

3.マルファン(Marfan)症候群

4.家族性大腸ポリポーシス

解答1

解説

1.〇 正しい。血友病Aは、男性に頻度の高い遺伝病である。

・血友病とは、血液を固めるのに必要な「血液凝固因子(第Ⅷ因子または第Ⅸ因子)が不足・活性低下する病気のことである。伴性劣性遺伝(男児に多い)で、生まれつき発症することがほとんどであるため、幼少期から①些細なことで出血する、②出血が止まりにくいといった症状が繰り返される。治療として、凝固因子製剤の投与、関節拘縮・筋力低下に対するリハビリテーションが行われる。

2.× 結節性硬化症は、性差はない常染色体優性遺伝である。

・結節性硬化症とは、大脳皮質などに結節性病変が多発する常染色体優性遺伝疾患である。皮膚病変には、顔面の血管線維腫や葉状白斑がみられ、脳、腎臓、肺、心臓など様々な身体の部位に腫瘍ができる疾患である。てんかん発作や知的障害、自閉症、頭痛、腹痛、血尿、高血圧など実に多彩な症状が現れるが、これらの症状の有無や程度は個人差がかなり大きいとされている。精子や卵子の遺伝子が突然変異することによって発病することが多く、完治は難しい。

3.× マルファン(Marfan)症候群は、性差はない常染色体優性遺伝である。

・マルファン症候群とは、全身の結合組織の働きが体質的に変化しているために、骨格の症状(高身長・細く長い指・背骨が曲がる・胸の変形など)、眼の症状(水晶体(レンズ)がずれる・強い近視など)、心臓血管の症状(動脈がこぶのようにふくらみ、裂けるなど)などを起こす病気である。つまり、全身の結合組織がもろくなるため、大動脈癌や大動脈解離を生じやすい。

4.× 家族性大腸ポリポーシスは、性差はない常染色体優性遺伝である。

・家族性大腸ポリポーシスとは、常染色体優性遺伝で前がん病変である大腸ポリープが数百から数千個生じ、そこから大腸がんが発生する腫瘍症候群である。 発症は平均16歳であり、35歳までには95%の家族性大腸ポリポーシス保因者にポリープが生じる。

常染色体劣性遺伝とは、常染色体上の遺伝子の変異が2つある場合に発症する遺伝形式である。男性と女性の両方に現れる。

問題109.二次予防はどれか。

1.禁煙教育

2.予防接種

3.肺がん検診

4.リハビリテーション

解答3

解説

疾病の進行段階に対応した予防方法を一次予防、二次予防、三次予防と呼ぶ。

一次予防:「生活習慣を改善して健康を増進し、生活習慣病等を予防すること」

二次予防:「健康診査等による早期発見・早期治療」

三次予防:「疾病が発症した後、必要な治療を受け、機能の維持・回復を図ること」と定義している。(※健康日本21において)

1.× 禁煙教育は、一次予防に分類される。なぜなら、禁煙教育は、病気が起こる前にリスク要因を減らすことを目的としているため。

2.× 予防接種は、一次予防に分類される。なぜなら、予防接種は、感染症の発症を未然に防ぐ手段であるため。

3.〇 正しい。肺がん検診は、二次予防である。なぜなら、肺がん検診は、まだ自覚症状のない段階で異常を早期に発見し、治療によって重症化を防ぐことを目的としているため。

・がん検診とは、がんの症状がない人々において、存在が知られていないがんを見つけようとする医学的検査である。がん検診は健康な人々に対して行うもので、健康増進法で規定されている。

4.× リハビリテーションは、三次予防に分類される。なぜなら、リハビリテーションは、すでに発症した疾患による後遺症や機能障害を回復・再発防止することを目的としているため。

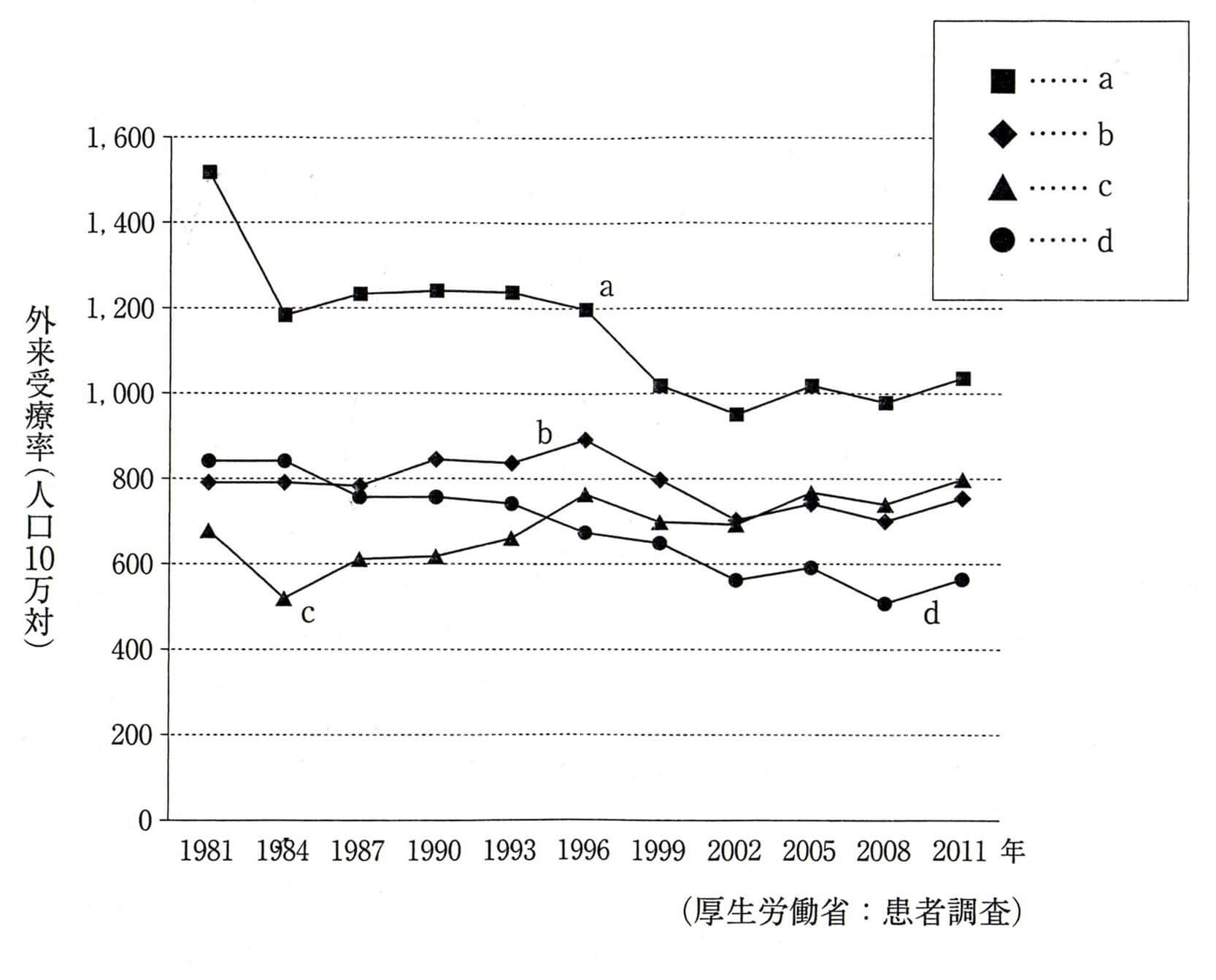

問題110.図は1981~2011年の循環器系、呼吸器系、消化器系、筋骨格系の各疾患の外来受療率(人口10万対)を示す。

消化器系疾患はどれか。

1.a

2.b

3.c

4.d

解答1

解説

1.〇 正しい。aは、消化器系疾患である。なぜなら、消化器系疾患は外来受療率が高く、慢性胃炎・胃潰瘍・便秘などの慢性疾患や生活習慣病が多いため。したがって、長期間にわたって高い受療率を示す。

2.× bは、循環器系疾患である。高血圧症や心疾患などを含む循環器系疾患は、慢性的な治療になりやすい。近年は、c(筋骨格系疾患)に抜かれている。

3.× cは、筋骨格系疾患である。近年では、高齢者では変形性膝関節症や腰部脊柱管狭窄症などの慢性疼痛疾患が増加し、整形外科受診者が増えている。

4.× dは、呼吸器系疾患である。なぜなら、感染症(かぜ・気管支炎など)の減少や予防医療の進歩により、近年減少傾向を示すため(※新型コロナウイルス感染時は、一時的に上昇した)。

国試オタク

国試オタク