この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題1.上腕を外転する筋はどれか。

1.三角筋

2.小円筋

3.大円筋

4.烏口腕筋

解答1

解説

1.〇 正しい。三角筋は、上腕を外転する筋である。

・三角筋の【起始】肩甲棘、肩峰、鎖骨の外側部1/3、【停止】上腕骨三角筋粗面、【作用】肩関節外転、前部は屈曲、後部は伸展、【支配神経】腋窩神経である。

2.× 小円筋の【起始】肩甲骨後面の外側部上半、【停止】上腕骨大結節の下部、大結節稜の上端、【作用】肩関節外旋、【支配神経】腋窩神経である。

3.× 大円筋の【起始】肩甲骨の下角部、棘下筋膜下部外面、【停止】上腕骨の小結節稜、【作用】肩関節内転、内旋、伸展、【支配神経】肩甲下神経である。

4.× 烏口腕筋の【起始】烏口突起、【停止】上腕骨の内側面の中部、【作用】肩関節屈曲、内転、【支配神経】筋皮神経である。

問題2.骨格筋でないのはどれか。

1.横隔膜

2.膀胱壁の筋

3.母指球筋

4.虫様筋

解答2

解説

1.〇 横隔膜は、骨格筋である。

・横隔膜とは、胸郭と腹郭を分ける筋膜性の膜であり、縦郭の境界をなしている。他にも、横隔膜の役割は、呼吸に関与する。横隔膜の【起始】胸郭下口の全周で、腰椎部、肋骨部、胸骨部の3部からなる。①腰椎部は、内側脚:第1~4腰椎体、外側脚:内側弓状靭帯と外側弓状靭帯、②肋骨部は、第7~12肋軟骨(肋骨弓部)の内面、③胸骨部は、剣状突起。一部は腹横筋腱膜の内面、【停止】腱中心、【作用】その収縮によって円蓋を下げ、胸腔を広げる(吸息)、【支配神経】横隔神経と副横隔神経(30~40%で欠如)である。

2.× 膀胱壁の筋は、骨格筋ではなく「平滑筋」である。なぜなら、膀胱壁の大部分を構成する排尿筋(膀胱平滑筋)は、自律神経(交感・副交感神経)によって制御される不随意筋であるため。

・平滑筋とは、横紋筋とは違いサルコメア(筋節)のない筋肉のことで出産に耐えうる丈夫な筋肉でできている。

・横紋筋とは、筋組織のひとつで筋線維(筋細胞)の集まった物で、体を動かす際に使われるため「骨格筋」とも呼ばれる。

3.〇 母指球筋は、骨格筋である。

母指球筋とは、短母指外転筋・短母指屈筋・母指対立筋などのことで、手の随意運動に関わる筋である。運動神経(特に、正中神経)によって支配されている。

4.〇 虫様筋は、骨格筋である。

・虫様筋の【起始】4個ある。それぞれ深指屈筋腱から起こる。第1,2指:第2,3指に至る腱の橈側。第3,4指(それぞれ2頭をもつ):第3~5指に至る腱の相対する側、【停止】指背腱膜、【作用】第2~5指の基節骨の屈曲、中節骨、末節骨(DIP)の伸展、【支配神経】第1,2筋は正中神経、第3,4筋は尺骨神経である。

問題3.動脈血を含むのはどれか。

1.下垂体門脈

2.冠状静脈洞

3.奇静脈

4.肺静脈

解答4

解説

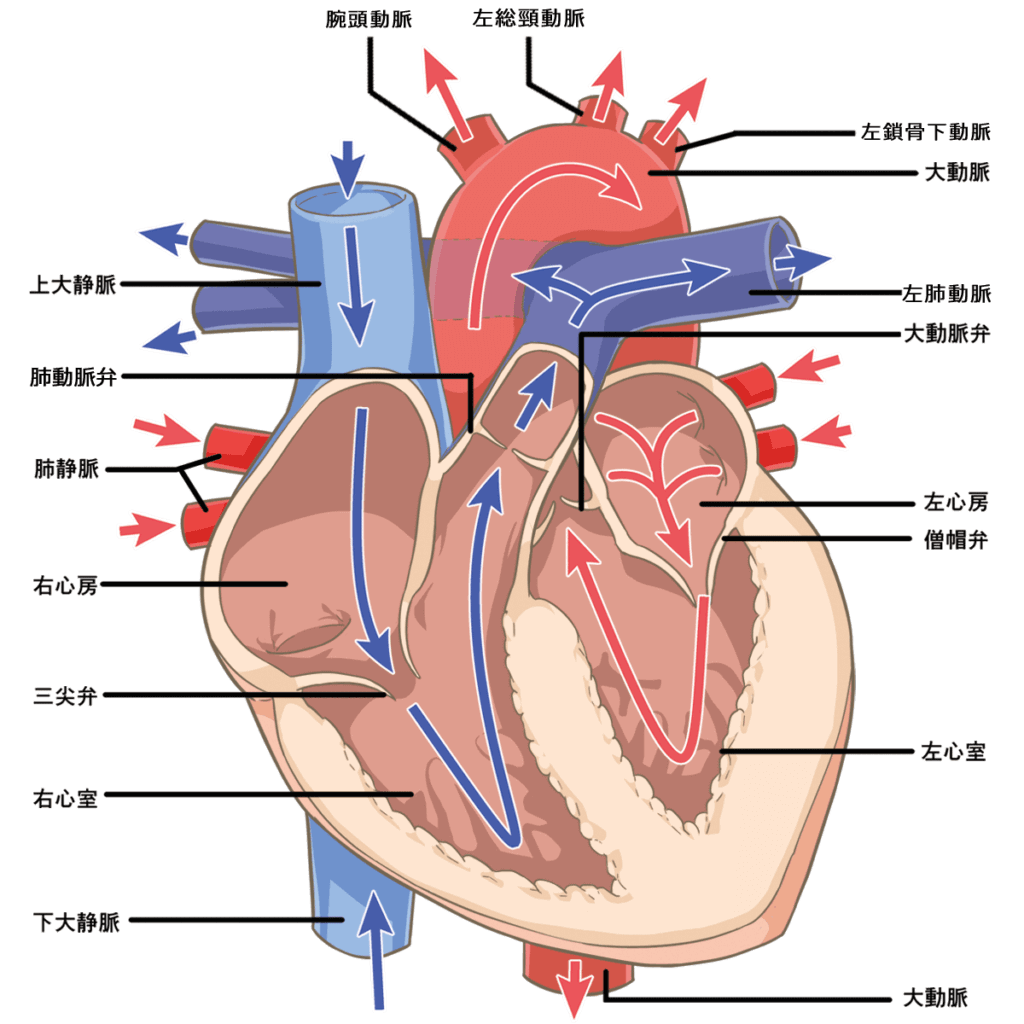

・静脈血とは、酸素が少なく二酸化炭素が多い血液である。

・動脈血とは、酸素を豊富に含んだ血液である。

1.× 下垂体門脈は、静脈血である。

・下垂体門脈とは、視床下部と下垂体前葉を連絡する。 視床下部で分泌された下垂体機能を調節するホルモンを下垂体に効率よく届ける役割を担う。

2.× 冠状静脈洞は、静脈血である。

・冠状静脈洞とは、心臓壁にある静脈の主幹で、心臓の後面にある冠状溝中に存在し、回旋枝と伴走する。

3.× 奇静脈は、静脈血である。

・奇静脈とは、脊柱の右側を走行し上大静脈に合流する静脈をいう。ほかに、脊柱の左側を走行する静脈に半奇静脈と副半奇静脈がある。これらは上大静脈と下大静脈の連絡を担い、閉塞した際には奇静脈が側副血行路として機能する。

4.〇 正しい。肺静脈は、動脈血を含む。

・肺静脈とは、肺から心臓(左心房)に血液を送り出す血管である。肺動脈は、脱酸素化された血液を運ぶ唯一の動脈である。一方、肺静脈は、酸素化された血液を運ぶ唯一の静脈である。

(※図引用:「看護roo!看護師イラスト集」より)

問題4.中枢神経の支持細胞はどれか。

1.グリア細胞

2.シュワン細胞

3.セルトリ細胞

4.ルテイン細胞

解答1

解説

1.〇 正しい。グリア細胞とは、中枢神経の支持細胞である。脳の情報は、神経細胞を介して伝達される。その周りで神経細胞を補佐する役割を果たす細胞を「グリア細胞」という。神経細胞の代謝補助・イオン環境の維持・髄鞘形成・免疫防御など多様な役割を担う。グリア細胞の一種である「アストロサイト」は、神経伝達物質の回収や代謝などさまざまな役割を担っている。

2.× シュワン細胞は、「中枢神経系」ではなく末梢神経系の支持細胞である。

・シュワン細胞とは、末梢神経の軸索を取り巻いて髄鞘を形成する細胞である。無髄神経のSchwann細胞(シュワン細胞)は髄鞘を作らず、軸索の周囲を取り囲む(覆う)のみである。

3.× セルトリ細胞は、「神経」ではなく精巣の支持細胞である。

・セルトリ細胞とは、脊椎動物の細精管壁の基底部のところどころにある大型の細胞である。精子を形成していく細胞群を物理的・内分泌的にサポートし、これらの細胞の維持・分化に重要な働きをする。

4.× ルテイン細胞は、中枢神経とは無関係である。

・ルテイン細胞とは、黄体細胞ともいい、黄体(プロゲステロン)を構成する細胞である。黄体細胞はその由来する細胞から大型の顆粒層黄体細胞と小型の卵胞膜黄体細胞に分類される。顆粒層黄体細胞は卵胞上皮細胞に由来し、卵胞膜黄体細胞は卵胞膜内膜の内分泌細胞に由来する。

問題5.老化によって上昇・増加するのはどれか。

1.聴力

2.肺活量

3.記銘力

4.収縮期血圧

解答4

解説

1.× 聴力は、老化によって低下する。なぜなら、加齢とともに内耳(蝸牛)の有毛細胞や聴神経の変性するため。特に、高音域の聴覚から低下していく。これを「加齢性難聴(老人性難聴)」という。

2.× 肺活量は、老化によって低下する。なぜなら、加齢とともに肺の弾性(コンプライアンス)と胸郭の可動性が低下するため。また、呼吸筋力も低下するため。

・肺活量とは、[最大吸気量 + 予備呼気量]のことをいう。つまり、限界まで吸い、限界まで吐いたときの空気の量である。

3.× 記銘力(新しいことを覚える能力)は、老化によって低下する。なぜなら、加齢とともに海馬や前頭葉などの神経活動の低下が起こるため。ただし、過去の知識(長期記憶)は比較的保たれる傾向がある。

記憶には、①記銘→②保持→③想起という3つのプロセスがある。

①記銘:覚えること、すなわち脳に情報をインプットすること。

②保持:脳がその情報を維持し続けること。

③想起:脳の中にある情報を引き出す「思い出す」こと。

4.〇 正しい。収縮期血圧は、老化によって上昇・増加する。なぜなら、加齢によって、動脈の弾力線維が減少し、血管壁が硬くなる(動脈硬化)ため。

国試オタク

国試オタク