この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題101.血栓形成の順序で正しいのはどれか。

1.内皮障害→フィブリン凝固→血小板凝集→器質化

2.内皮障害→血小板凝集→フィブリン凝固→器質化

3.内皮障害→フィブリン凝固→器質化→血小板凝集

4.内皮障害→血小板凝集→器質化→フィブリン凝固

解答2

解説

血栓とは、血管内において形成される凝血塊。血栓によって生じる病態を総称して血栓症という。 正常な状態では血液の凝固の促進が体内で調節されており、出血時に血栓を形成して止血される。止血が完了し障害された部位が修復されると血栓は消える。これを線溶作用という。

1.× 内皮障害→フィブリン凝固→血小板凝集→器質化

3.× 内皮障害→フィブリン凝固→器質化→血小板凝集

4.× 内皮障害→血小板凝集→器質化→フィブリン凝固

これらは、血栓形成の順序とはいえない。

2.〇 正しい。内皮障害→血小板凝集→フィブリン凝固→器質化が血栓形成の順序である。なぜなら、血管内皮障害によりコラーゲン・組織因子が露出すると、まず血小板が粘着・凝集(一次止血)し、続いて凝固因子カスケードが活性化してフィブリンが沈着(二次止血)するため。形成された血栓は時間とともに器質化(線維芽細胞の侵入・線維化)し、血管壁に癒着する。

【※例:心筋梗塞や脳梗塞の基盤】

動脈硬化性内皮障害 → 血小板付着 → フィブリン形成 → 器質化 → 血管内腔狭窄。

問題102.ネフローゼ症候群で全身性浮腫が生じる原因はどれか。

1.血管透過性の亢進

2.毛細血管圧の上昇

3.血漿膠質浸透圧の低下

4.リンパ管の閉塞

解答3

解説

浮腫とは、体液のうち間質液が異常に増加した状態を指す。主に皮下に水分が貯留するが、胸腔に溜まった場合は胸水・腹腔に溜まった場合は腹水と呼ばれる。軽度の浮腫であれば、寝不足や塩分の過剰摂取、長時間の起立などが要因で起きることがある。病的な浮腫の原因はさまざまだが、①血漿膠質浸透圧の低下(低アルブミン血症など)、②心臓のポンプ機能低下による血液のうっ滞(心不全など)、③リンパ管の閉塞によるリンパ液のうっ滞、④血管透過性の亢進(アナフィラキシーショックなど)に大別することができる。

【低アルブミン血症の原因】①栄養摂取の不足(低栄養状態)、②肝臓における蛋白質合成能の低下、③腎臓から尿への蛋白質の大量喪失(ネフローゼ症候群)など。

1.× 血管透過性の亢進によるは、アナフィラキシーショックなどの炎症性浮腫である。

・炎症性浮腫とは、炎症によって血管透過性が高まり、組織内にたんぱく質濃度が高くなることで起こる浮腫である。

2.× 毛細血管圧の上昇による浮腫は、うっ血性浮腫である。なぜなら、静脈うっ滞や心不全などにより静脈圧が上昇すると、毛細血管から水分が血管外へ漏出し浮腫が起こるため。

3.〇 正しい。血漿膠質浸透圧の低下は、ネフローゼ症候群で全身性浮腫が生じる原因である。なぜなら、血漿膠質浸透圧(主にアルブミンによる浸透圧成分)は、血管内に水を保持する力であり、

これが低下すると、血管内水分が間質(組織側)へ移行して浮腫を生じるため。

・ネフローゼ症候群とは、尿から大量の蛋白が漏れ出すことで血液中の蛋白が減少、血液の浸透圧が低下し水分が血管内から血管外へ移動することで、全身の浮腫や腹水・胸水などを引き起こすものである。小児の治療として、ステロイド治療により改善することが多い。ネフローゼ症候群に対する食事に関しては、蛋白尿が陽性の間は減塩食にする。一般的に水分の制限は必要ないとされており、その理由は水分制限による脱水や血栓症の危険性が増加するためである。

4.× リンパ管の閉塞による浮腫は、リンパ性浮腫である。

・リンパ浮腫とは、がん治療によってリンパ節やリンパ管が傷つき、リンパの流れが滞るとことで起こるむくみのこと。組織間隙に蛋白と水が過剰に蓄積し、循環が悪くなっている状態である。

問題103.炎症の分類と疾患との組合せで誤っているのはどれか。

1.カタル性炎:アレルギー性鼻炎

2.線維素炎:間質性肺炎

3.化膿性炎:気管支肺炎

4.肉芽腫性炎:ハンセン(Hansen)病

解答2

解説

1.〇 正しい。カタル性炎:アレルギー性鼻炎

・カタル性炎症とは、粘膜の滲出性炎症のことである。したがって、粘液の分泌が亢進する。この状態では、粘膜の保護と清浄化が目的で、炎症反応により粘膜が過剰に粘液を産生して防御しようとする特徴を持つ。例えば、気管支炎や胃炎などが典型的なカタル性炎である。

・アレルギー性鼻炎とは、アレルゲンが鼻粘膜から侵入し免疫反応が起こることによって、鼻水・鼻づまり・くしゃみなどの症状が引き起こされる病気である。通年性アレルギー性鼻炎(一年を通して症状が出るタイプ)と、季節性アレルギー性鼻炎(特定の季節に症状が出るタイプ、いわゆる花粉症)とがあり、両者を合併しているタイプもみられる。

2.× 線維素炎は、「間質性肺炎」ではなく胸膜炎・心膜炎などである。間質性肺は、増殖性炎である。

・線維素炎とは、滲出液中にフィブリンが多量に含まれる「滲出性炎」の一種であり、漿膜面(胸膜・心膜・腹膜など)や粘膜表面に線維素が析出して「偽膜」を形成する。

・間質性肺炎とは、肺の間質組織の線維化が起こる疾患の総称で、慢性的かつ進行性の特徴を持つ。病因は、喫煙、職業上の曝露、感染、免疫不全などである。症状は咳、痰、呼吸困難などで、早期には特徴的な症状がないこともある。

3.〇 正しい。化膿性炎:気管支肺炎

・化膿性炎とは、滲出物に多量の好中球を含む炎症で、漿液に混ざっているものを漿液化膿性炎、線維素が混ざっているものを線維素化膿性炎という。膿性カタルや蜂窩織炎があてはまる。

・気管支肺炎とは、気管支の炎症を伴う肺炎の一形態である。せき・痰の症状が最初からみられ、発熱が加わってくる場合が多い傾向がある。

4.〇 正しい。肉芽腫性炎:ハンセン(Hansen)病

・肉芽腫性炎とは、増殖性炎症の一つであり、肉芽腫(マクロファージ、類上皮細胞、多核巨細胞の増生からなる結節性の肉芽)の形成が特徴である。肉芽腫は慢性炎症などで見られる。

・ハンセン病とは、らい病とも呼ばれ、らい菌が体内に入り(感染)、引き起こされる(発症)病気である。痒みや痛みなどの自覚症状のない治りにくい皮疹で、白斑、紅斑、環状紅斑、結節など多彩である。成人の場合、日常生活の中で感染することはない。また感染したとしても発症は非常にまれである。

問題104.免疫担当細胞と関連病態・機能との組合せで誤っているのはどれか。

1.細胞傷害性Tリンパ球:移植臓器の拒絶反応

2.ヘルパーTリンパ球:後天性免疫不全症候群で減少

3.Bリンパ球:ウイルス感染細胞の破壊

4.ナチュラルキラー細胞:自己防衛的役割

解答3

解説

1.〇 正しい。細胞傷害性Tリンパ球:移植臓器の拒絶反応

なぜなら、移植臓器には他人の主要組織適合抗原(MHC抗原)が存在し、これを異物と認識した細胞傷害性Tリンパ球が活性化され、移植組織を攻撃・破壊するため。

・細胞傷害性Tリンパ球とは、Tリンパ球において、がん細胞を攻撃できるリンパ球のことである。

2.〇 正しい。ヘルパーTリンパ球:後天性免疫不全症候群で減少

なぜなら、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)はCD4抗原を持つTリンパ球(ヘルパーT細胞)に感染して破壊するため。

・後天性免疫不全症候群とは、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)によって引き起こされる感染症である。ヒト免疫不全ウイルス(HIV)は主に血液や性行為を通じて感染する。ヒト免疫不全ウイルス〈HIV〉感染症に対する治療法は飛躍的に進歩しており早期に発見することでエイズの発症を予防できるようになってきている。しかし、治療を受けずに自然経過した場合、免疫機能の低下により様々な障害が発現する。

・Tリンパ球とは、T細胞ともいい、血液中に存在するリンパ球のうち、おおよそ60〜80%の割合を占める細胞である。ヘルパーT細胞は、樹状細胞(皮膚や血液中に存在する免疫細胞)から抗原の情報を伝達してもらい(抗原掲示)、キラーT細胞に指示をしたり、B細胞やマクロファージを活性させたりする役割を持つ。

3.× ウイルス感染細胞の破壊は、「Bリンパ球」ではなくNK細胞(ナチュラルキラー細胞)が担う。

・NK細胞とは、ウイルス感染細胞や腫瘍細胞の傷害に働く。抗原を認識するための受容体をもたず、標的細胞を直接攻撃する。

4.〇 正しい。ナチュラルキラー細胞:自己防衛的役割

・ナチュラルキラー細胞とは、ウイルス感染細胞や腫瘍細胞の傷害に働く。抗原を認識するための受容体をもたず、標的細胞を直接攻撃する。

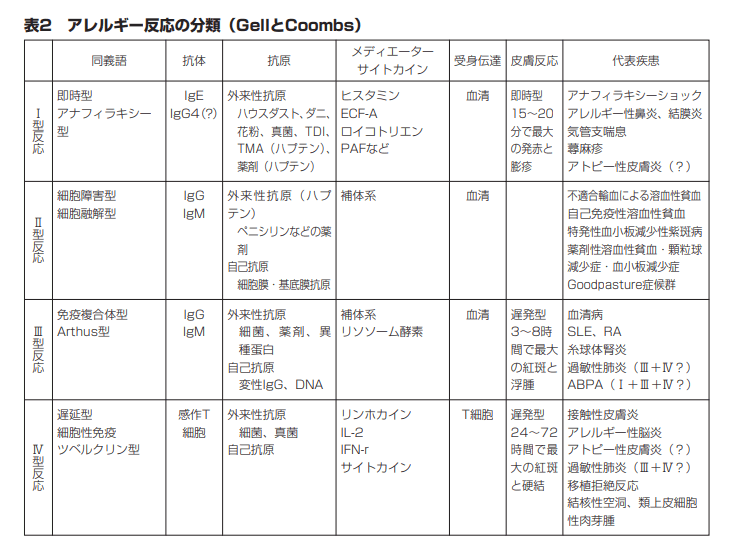

問題105.アレルギー分類と疾患との組合せで誤っているのはどれか。

1.Ⅰ型(アナフィラキシー型):花粉症

2.Ⅱ型(細胞傷害型):異型輸血

3.Ⅲ型(免疫複合体型):血清病

4.Ⅳ型(遅延型):自己免疫性溶血

解答4

解説

1.〇 正しい。Ⅰ型(アナフィラキシー型):花粉症

・花粉症とは、植物の花粉が原因(アレルゲン)となって、くしゃみ・鼻水などのアレルギー症状を起こす病気である。花粉症は、スギやヒノキなど植物の花粉がアレルゲンとなり生じる。

・Ⅰ型アレルギーではマスト細胞や好塩基球のIgEによる液性免疫が重要な役割を果たす。

2.〇 正しい。Ⅱ型(細胞傷害型):異型輸血

・異型輸血とは、ABO血液型が異なる血液を輸血することである。ABO血液型が異なる血液を輸血すると、患者に深刻な健康被害を与える可能性があり、最悪の場合ショック症状(血圧の低下、尿がでなくなるなど)を引き起こして死に至ることもある。

3.〇 正しい。Ⅲ型(免疫複合体型):血清病

・血清病とは、動物由来の抗毒素などのタンパク質を体内に入れたとき、免疫反応により発熱・発疹・関節痛などが起こるアレルギー反応である。主に投与から1〜2週間後に症状が現れ、一時的なものですが注意が必要である。

4.× 自己免疫性溶血は、「Ⅳ型(遅延型)」ではなくⅡ型(細胞傷害型)である。

・自己免疫性溶血性貧血とは、体の免疫が誤って自分の赤血球を攻撃・破壊してしまう病気である。これにより赤血球が減少し、貧血や黄疸、だるさなどの症状が現れる。原因不明のこともあるが、治療にはステロイドなどが使われる。

(※引用:「アレルギー総論」厚生労働省HPより)

国試オタク

国試オタク