この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題91.機能肢位(良肢位)で正しいのはどれか。

1.肩関節外転0°

2.肘関節屈曲90°

3.股関節屈曲90°

4.膝関節屈曲90°

解答2

解説

良肢位とは、機能肢位ともいい、身体が何らかの理由で麻痺しているなど、関節が上手く動かせない状態にある患者を、日常生活を送る上でより過ごしやすい・動きやすい状態に保たせておくことができる肢位のことをさす。関節の拘縮や変形が起こる可能性や麻痺がある場合に、その位置に固定することで、日常生活への支障を最小限にとどめられる体位である。

・肩関節:外転10~30度

・肘関節:屈曲90度

・前腕 : 回内・回外中間位

・手関節:背屈10~20度

・股関節:屈曲10度、内旋・外旋中間位、外転0~10度

・膝関節:屈曲10度

・足関節:底屈0~10度

1.× 肩関節外転は、「0°」ではなく10~30°である。

2.〇 正しい。肘関節屈曲90°は、機能肢位(良肢位)である。

3.× 股関節屈曲は、「90°」ではなく10°である。

4.× 膝関節屈曲は、「90°」ではなく10°である。

問題92.人体の重心で正しいのはどれか。

1.小児では重心の位置が相対的に低位にある。

2.重心線は耳垂の前方と外果の後方を通る。

3.重心とは身体各部の重量が相互に平衡である点と規定される。

4.重心は仙骨やや後方にある。

解答3

解説

1.× 小児では重心の位置が相対的に「低位」ではなく高位にある。なぜなら、小児は頭部が大きく、上半身の比率が高いため。

・小児では重心の位置は、第11胸椎あたりに位置する。

・成人では重心の位置は、第2仙椎のやや前方にある。

2.× 重心線は、耳垂の「前方」ではなく後方と、外果の「後方」ではなく前方を通る。

・理想的な重心線:①乳様突起(耳垂のやや後方)→②肩峰(肩関節の前方)→③大転子→④膝蓋骨後面(膝関節前部)→⑤外果前方を通る。

3.〇 正しい。重心とは、身体各部の重量が相互に平衡である点と規定される。

・重心とは、「各部分の重量モーメントの和が釣り合う点」と定義される。

4.× 重心は仙骨「やや後方」ではなくやや前方にある。

・成人では重心の位置は、第2仙椎のやや前方にある。

問題93.反射出現の時期で正しいのはどれか。

1.足底反射:新生児

2.腱反射:3か月

3.頭の支持反射:10か月

4.四肢の平衡反応:16か月

解答1

解説

1.〇 正しい。足底反射:新生児

・足底反射とは、表在反射のひとつで、足底を背、ピン、ハンマーの柄などで踵から足先に向けてこする。【判定】足趾屈曲すれば陽性である。

2.× 腱反射は、「3か月」ではなく出生直後から出現する。なぜなら、腱反射(深部腱反射)は、脊髄レベルで完結する単シナプス反射であり、中枢神経が成熟していなくても成立するため。

3.× 頭の支持反射(立ち直り反射)は、「10か月」ではなく4〜6か月頃から出現する(詳しくは下参照)。

4.× 四肢の平衡反応(ここではステッピング反応と仮定する)は、「16か月」ではなく9〜12か月頃から出現する。なぜなら、立位・歩行動作を安定させる反射であり、外力に対して姿勢を保つ反応であるため(※ただし、シーソー反応やホップ反応は、約15か月ごろに発現するため、この四肢の平衡反応が具体的に何を表しているかは疑問が残る。)。

・バランス反応とは、姿勢の変化や外乱に対する立ち直り反応や平衡反応といった姿勢反応などである。

立ち直り反射とは、姿勢反射の一つで、姿勢を保持するときに働く機能系である。例えば、①頸の立ち直り反射や②視性立ち直り反射などがあげられる。頸筋性や視覚性のほかにも、迷路性、体性があげられる。

①頸の立ち直り反応とは、背臥位の子どもの頭を一方に向けると、頸筋群の固有感覚受容器が刺激されて、肩・体幹・腰部がその方向に丸太様に全体的に回転する。4~6 ヵ月に出現し、5歳までに消失する。

②視性立ち直り反射とは、視覚刺激の誘発により、頭部の位置を正常に保持する反射のことで、例えば座位の場合、を座らせて左右に傾けると頭を垂直にしようとする。視性の刺激が立ち直りに関与する。腹臥位:3ヵ月、座位・立位:5~6ヵ月に出現し生涯継続する。

問題94.運動制御の部位で運動学習の過程に関与するのはどれか。

1.大脳基底核

2.延髄

3.視床

4.小脳

解答4

解説

1.× 大脳基底核とは、①線条体(被殻 + 尾状核)、②淡蒼球、③黒質、④視床下核である。小脳とともにからだの運動をスムーズにする役割がある。

2.× 延髄とは、呼吸や循環、消化機能などの生命維持に関係する様々な中枢が集まっている。橋や延髄は脳幹と呼ばれる。

3.× 視床とは、嗅覚以外のあらゆる感覚情報(体性感覚、痛覚、視覚、聴覚、味覚など)を大脳皮質に送る一大中継基地を担う。

4.〇 正しい。小脳は、運動制御の部位で運動学習の過程に関与する。

・小脳とは、後頭部の下方に位置し、筋緊張や身体の平衡の情報を処理し運動や姿勢の制御(運動系の統合的な調節)を行っている。

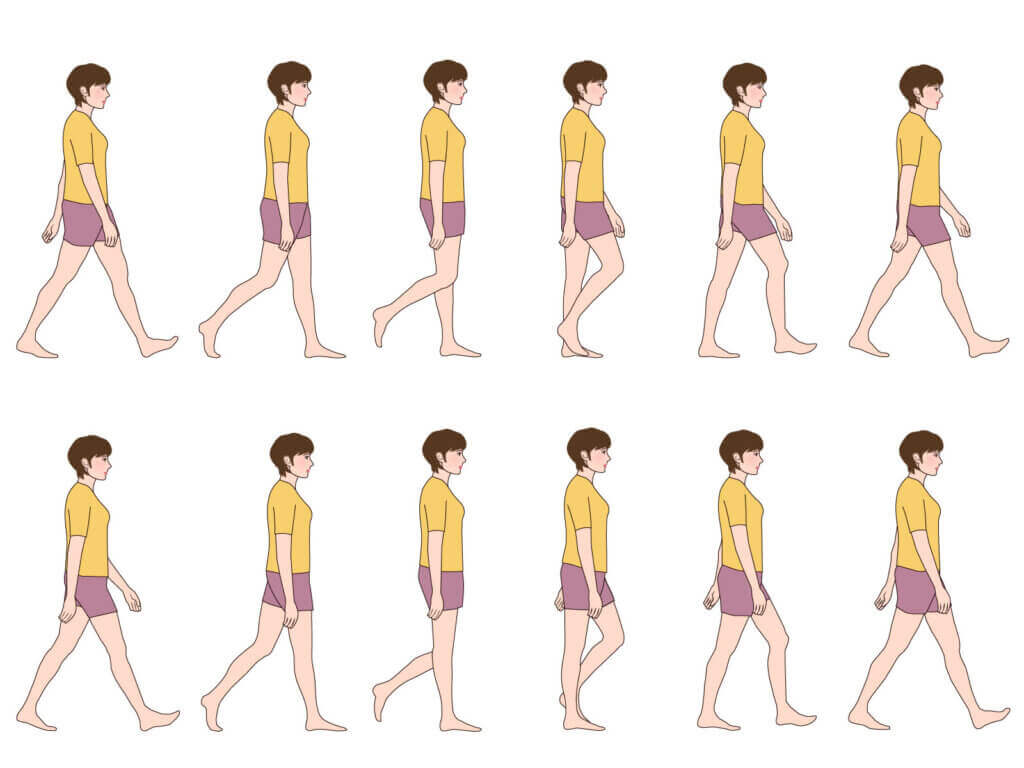

問題95.一側の踵が接地して次に同じ側の踵が接地するまでの動作はどれか。

1.1歩

2.歩幅

3.歩隔

4.重複歩

解答4

解説

1.× 1歩とは、右踵が接地して、次に左踵が接地するまでの動作のこと。その距離を歩幅という。

2.× 歩幅とは、一側の踵が接地してから他側の踵が接地するまでの距離を示す。

3.× 歩隔とは、歩く時の両足間の横の幅のことである。

4.〇 正しい。重複歩は、一側の踵が接地して次に同じ側の踵が接地するまでの動作である。

・重複歩とは、片側の踵が接地して、つぎに同側の踵がふたたび接地するまでの動作のこと。その距離を重複歩距離という。重複歩距離は一般的に身長が高いほど長く、身長の80~90%の長さとされている。また、速い歩行では100~110%ほどになるが、小児や高齢者では短くなる特徴を持つ。

国試オタク

国試オタク