この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題36.距腿関節を補強するのはどれか。

1.十字靱帯

2.黄色靱帯

3.三角靱帯

4.前縦靱帯

解答3

解説

1.× 十字靱帯は、距腿関節を補強しない。

・十字靱帯(前十字靱帯・後十字靱帯)は、膝関節内に存在し、大腿骨と脛骨を結ぶ靱帯である。膝関節の前後方向の安定性を担っている。

2.× 黄色靱帯は、距腿関節を補強しない。

・黄色靭帯とは、軸椎から第1仙椎までの上下に隣り合った椎骨の椎弓板の間に張る靭帯である。つまり、脊柱管の側後壁に沿って走行する。

3.〇 正しい。三角靱帯は、距腿関節を補強する。

・三角靭帯とは、足関節の内果に三角形状の靭帯ことで、①前脛距靭帯、②脛舟靭帯、③脛踵靭帯、④後脛距靭帯の4つの靭帯から構成されている。三角靭帯は、足関節の関節包内側部を補強する。外反ストレステストで検査する。

4.× 前縦靱帯は、距腿関節を補強しない。

・前縦靱帯とは、脊椎椎体の前縁を上下に連結する靭帯である。

・後縦靱帯とは、脊椎椎体の後縁を上下に連結する靭帯である。

問題37.心臓で正しいのはどれか。

1.ヒス束は乳頭筋を通る。

2.腱索は肺動脈弁につく。

3.洞房結節は卵円窩にある。

4.乳頭筋は僧帽弁に付属する。

解答4

解説

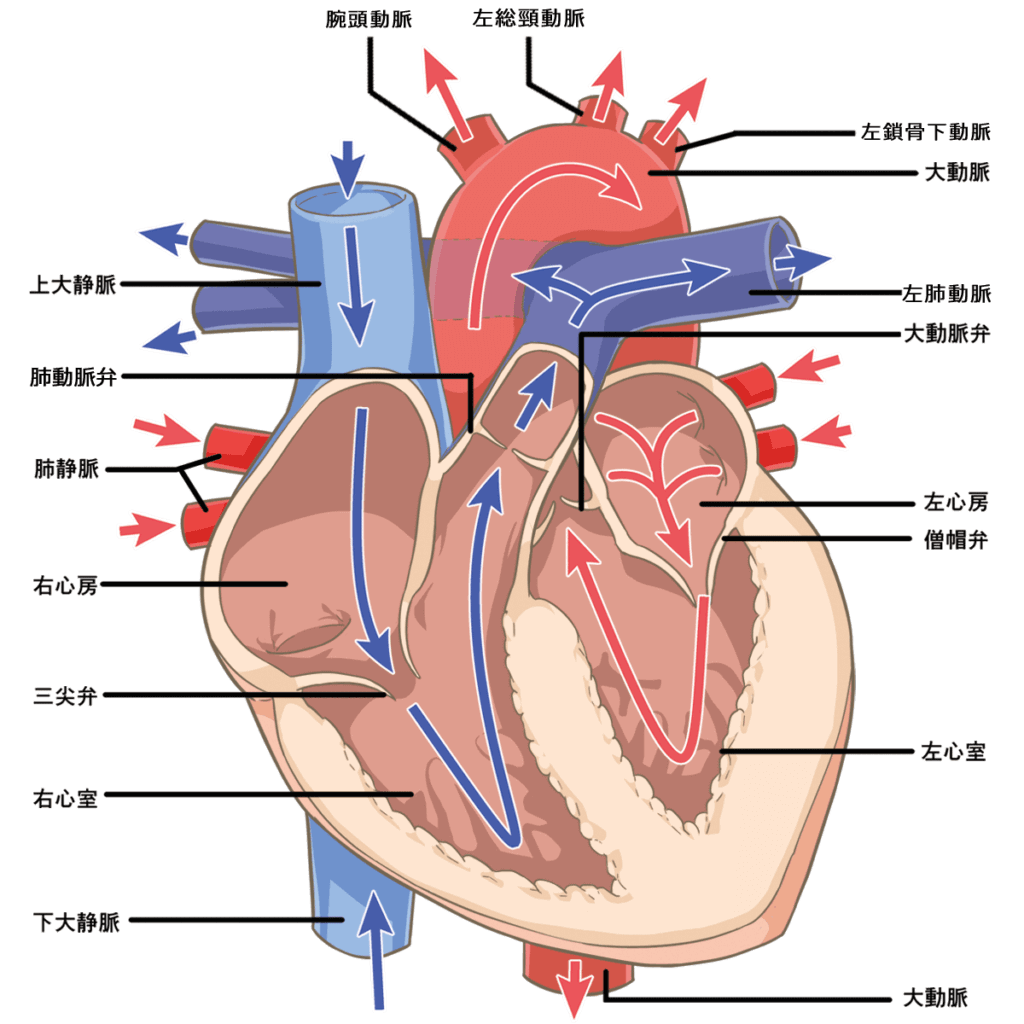

(※図引用:「看護roo!看護師イラスト集」より)

洞房結節→房室結節→ヒス束→右脚・左脚→プルキンエ線維となる。

1.× ヒス束は、乳頭筋を「通らない」。

・ヒス束とは、心臓の伝導系の一部で、房室結節から出て心室中隔を走行し、左右脚に分かれて心室へ伝導する。

・乳頭筋とは、心房内に反転しないように支える役割を果たす筋肉である。つまり、房室弁が閉じるのを助け、逆流することを防ぐ。

2.× 腱索は、「肺動脈弁」ではなく「房室弁(僧房弁と三尖弁)」につく。

・腱索とは、左心室側から弁尖に伸びたひも状のもので、左心室壁から伸びている。乳頭筋に付着しており、乳頭筋は、心房内に反転しないように支える役割を果たす。

3.× 洞房結節は、「卵円窩」ではなく右心房の上大静脈開口部付近にある。

・卵円窩は、右心房と左心房の間の心房中隔にある、小さなくぼみ状の構造をしている。心房中隔にある卵円孔が遺残したものが卵円窩である。卵円孔は、胎児のとき開いており、胎盤を通して流れてくる酵素を含んだ血液を胎児の全身に循環させるためにある。出生後、卵円孔は閉じ、卵円窩が形成される。

4.〇 正しい。乳頭筋は僧帽弁に付属する。

・乳頭筋とは、心房内に反転しないように支える役割を果たす筋肉である。つまり、房室弁(僧房弁と三尖弁)が閉じるのを助け、逆流することを防ぐ。

問題38.直上から冠状動脈が起始するのはどれか。

1.左房室弁

2.右房室弁

3.大動脈弁

4.肺動脈弁

解答3

解説

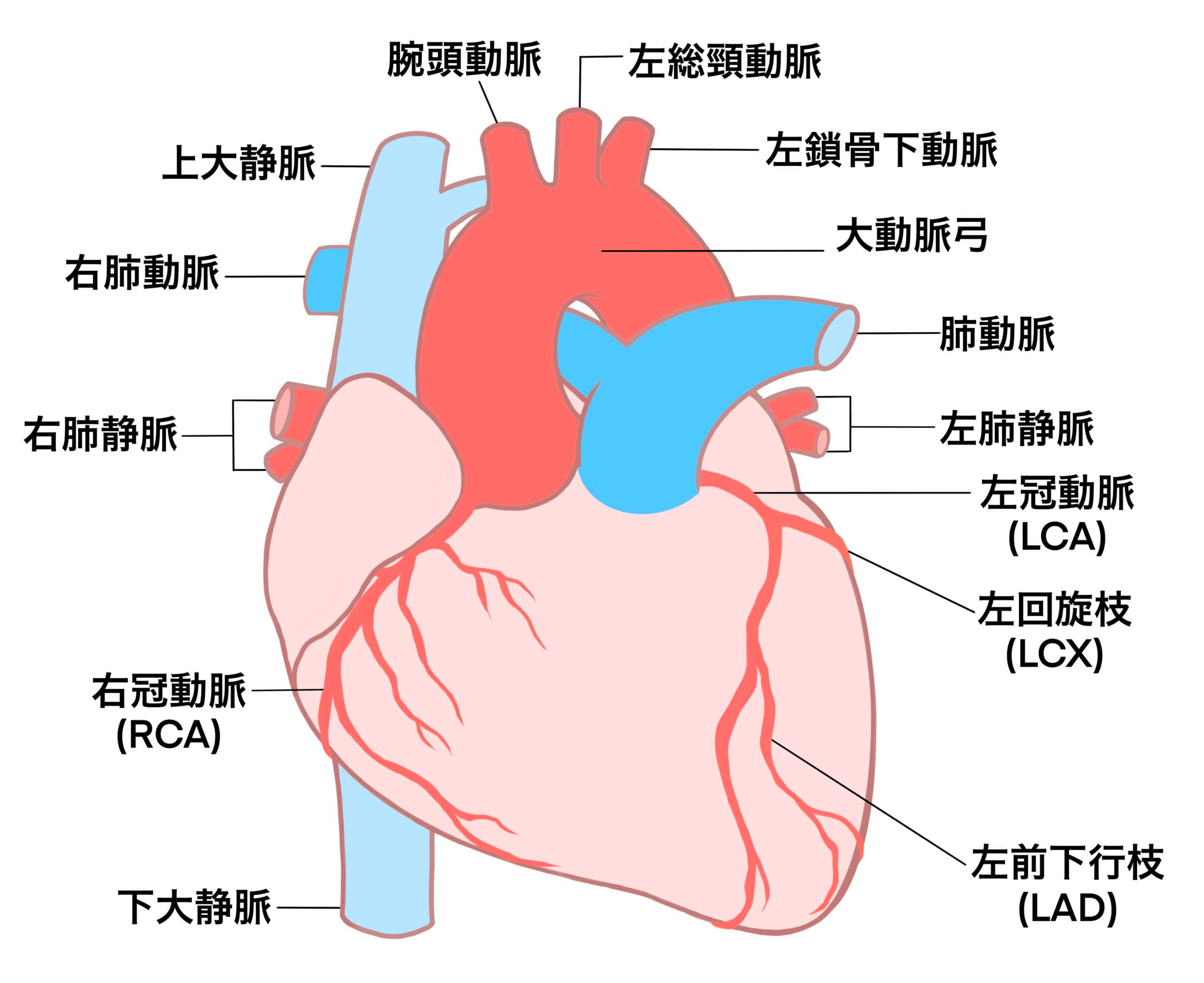

(※図引用:「心臓の血管、冠循環」illustAC様HPより)

冠状動脈とは、冠動脈ともいい、心臓を栄養する終動脈(細動脈で吻合をもたない血管)である。心臓自身を栄養するために、心拍出量の約1/20(250mL/分)の血液が冠動脈へ流れている。

右冠状動脈(後下行枝)は、洞房結節、房室結節、右心室、心臓の後壁および下壁に、左冠状動脈(左前下行枝・左回旋枝)は、左心房・右心室の前壁・左心室の前壁と後壁・心室中隔の大部分に流入する。

1.× 左房室弁は、「僧帽弁」と呼ばれ、左心房と左心室の間にある二尖弁である。

2.× 右房室弁は、「三尖弁」と呼ばれ、右心房と右心室の間にある。

3.〇 正しい。大動脈弁は、直上から冠状動脈が起始する。大動脈の基部にある少し膨らんだ部分をバルサルバ洞といい、その左右には冠動脈がつながり、それぞれ左冠動脈、右冠動脈と分岐する。

4.× 肺動脈弁は、右心室と肺動脈の間にあり、肺循環に血液を送り出す。

問題39.神経と伴走する動脈の組合せで正しいのはどれか。

1.腋窩神経:腋窩動脈

2.橈骨神経:上腕深動脈

3.大腿神経:大腿深動脈

4.脛骨神経:前脛骨動脈

解答2

解説

1.× 腋窩神経:腋窩動脈は、伴走しない。

・腋窩神経は、腋窩部から肩関節へ走り、三角筋・小円筋を支配する。主に後上腕回旋動脈と伴走する。

2.〇 正しい。橈骨神経:上腕深動脈は、伴走する。

・橈骨神経は、上腕骨後面の橈骨神経溝を走行し、そこで上腕深動脈とともに走る。

3.× 大腿神経:大腿深動脈は、伴走しない。

・大腿神経は、鼠径靭帯の下で大腿に入り、主に大腿動脈と伴走する。

・大腿深動脈は、大腿動脈から分岐して大腿後面へ向かう。

4.× 脛骨神経:前脛骨動脈は、伴走しない。

・脛骨神経は、坐骨神経から分かれ、下腿後面を走行し、後脛骨動脈と伴走する。

・前脛骨動脈は、下腿前面を走る。

問題40.左静脈角に流入するのはどれか。

1.胸管

2.門脈

3.奇静脈

4.大伏在静脈

解答1

解説

1.〇 正しい。胸管は、左静脈角に流入する。

・下半身のリンパを集める胸管のリンパは、左静脈角から静脈に流入する。

・胸管は、最大のリンパ本幹であり、左上半身と下半身全体のリンパ液を集める。

2.× 門脈は、だいたいの消化管から得られた栄養を肝臓へと運ぶ働きを持つ機能血管である。胃、腸、膵臓、脾臓、胆嚢の毛細管から静脈血を集める。

3.× 奇静脈とは、脊柱の右側を走行し上大静脈に合流する静脈をいう。ほかに、脊柱の左側を走行する静脈に半奇静脈と副半奇静脈がある。これらは上大静脈と下大静脈の連絡を担い、閉塞した際には奇静脈が側副血行路として機能する。

4.× 大伏在静脈とは、大腿付け根 から出る表在血管である。最終的に大腿静脈に注ぐ。最も採血に用いられる静脈は、肘正中皮静脈であり、次いで多いのは橈骨側静脈、尺側皮静脈、ついで、大伏在静脈が選ばれやすい。

国試オタク

国試オタク