この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題66.心停止とみなされる不整脈はどれか。

1.洞徐脈

2.心室細動

3.脚ブロック

4.心室性期外収縮

解答2

解説

心停止とは、心臓がブルブルとけいれんしてポンプとしての機能がなくなり、心臓から正常に血液を送り出すことができない状態を指す。

1.× 洞徐脈は、心停止ではない。なぜなら、心拍出は保たれるため。

・洞徐脈とは、洞結節の自動能低下などで心拍数が50/分未満になった状態である。

2.〇 正しい。心室細動は、心停止とみなされる。なぜなら、心拍出が停止しているため。

・心室細動とは、脈のかたちが一定ではなく不規則で、心室がけいれんを起こし1分間の脈拍数が300など数えられないくらい速くなった状態である。心室頻拍は血圧が保たれ、すぐには意識を失わないこともあるが、心室細動になると、発症から5~10秒で意識がなくなって失神し、その状態が続くとそのまま亡くなることが多い。

3.× 脚ブロックは、心停止ではない。なぜなら、心拍出は保たれるため。

・脚ブロックとは、心室内伝導障害で、QRS幅が延長する不整脈である。

4.× 心室性期外収縮は、心停止ではない。なぜなら、心拍出は保たれるため。

・心室性期外収縮とは、本来の洞結節からの興奮より早く、心室で興奮が開始していることをいう。つまり、P波が認められず、幅広い変形したQRS波がみられる。

問題67.最大吸気位から呼気として吐き出しうる最大の空気量はどれか。

1.残気量

2.肺活量

3.肺胞換気量

4.機能的残気量

解答2

解説

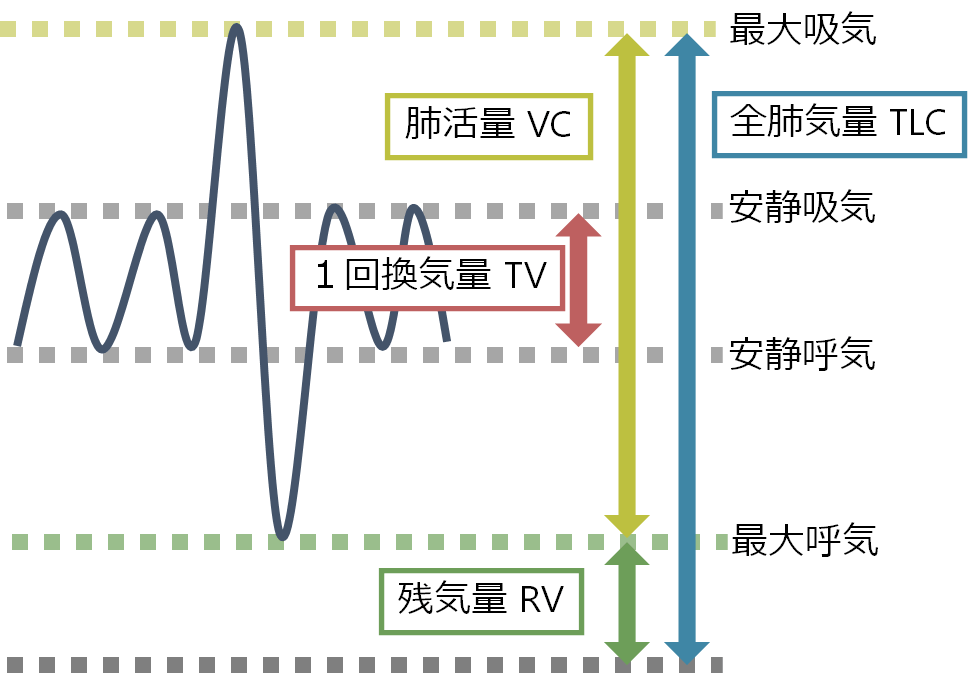

(※図引用:「呼吸機能検査 フロー・ボリューム曲線」医學事始様HPより)

1.× 残気量とは、安静呼吸で息を吐いた時に、肺に残っている空気量のことである。

2.〇 正しい。肺活量は、最大吸気位から呼気として吐き出しうる最大の空気量を指す。

・肺活量とは、[最大吸気量 + 予備呼気量]のことをいう。つまり、限界まで吸い、限界まで吐いたときの空気の量である。

3.× 肺胞換気量とは、有効換気ともいい、肺と血液の間で実際にガス交換に関与している呼吸気量のことである。例えば、1回換気量が500mL、死腔換気量が150mLの場合、1回あたりの肺胞換気量は350mLとなる。

【式】肺胞換気量=1回換気量-死腔換気量

4.× 機能的残気量とは、安静時に呼気した状態からさらに吐き出すことのできる空気の量(予備呼気量)と残気量を合わせたものである。

問題68.肺胞気から血液への酸素の移動様式はどれか。

1.浸透

2.分泌

3.ろ過

4.拡散

解答4

解説

1.× 浸透は、水の移動様式である。半透膜を介して溶媒(主に水)が濃度差によって移動する現象をいう。

2.× 分泌は、細胞から物質を能動的に外へ放出する過程である。エネルギーを使い、細胞内小胞から外へ物質を放出する(例:ホルモン分泌、消化液分泌)。

3.× ろ過は、圧力差による水や溶質の移動である。腎糸球体の濾過のように、圧力差に基づく体液移動である。

4.〇 正しい。拡散が、肺胞気から血液への酸素の移動様式である(ガス交換)。肺胞気と毛細血管血液の間に酸素分圧差があり、この分圧勾配に従って酸素が受動的に移動する。エネルギーを必要とせず、拡散距離(肺胞隔壁の厚さ)や拡散面積(肺胞表面積)に依存する。

拡散とは、物質粒子(あるいは分子、イオン)がある空間を拡がり散る現象のことをいう。また、受動輸送とは、エネルギーを必要としない栄養素の吸収方法である。拡散(受動輸送)には、①単純拡散と②促進拡散とよばれる2つのタイプがあり、③能動輸送があげられる。

①単純拡散とは、細胞膜を通して起こる溶質の拡散のことである。単純拡散によって通過する物質には、脂溶性物質や酸素や二酸化炭素のようなガス体がある。また分子量の小さなイオン等はイオンチャネルを単純拡散で通過する。

②促進拡散とは、単純拡散で細胞膜を通過できないような分子量の大きい溶質を、輸送タンパクを利用して拡散させる方法をいう。これは、濃度勾配または電気的勾配に従い移動が行われる。例えば、グルコースやアミノ酸などが該当する。濃度勾配または電気的勾配に従った方向に輸送する場合は、エネルギーを必要としない。

③能動輸送とは、エネルギーを使いながら、濃度の低い方から高い方へ濃度勾配に逆らって、積極的な栄養素の吸収を行うものをさす。例えば、糖質やアミノ酸など輸送される。能動輸送で栄養素が吸収される場合には、担体が必要である。

問題69.欠乏により骨軟化症をきたすのはどれか。

1.ビタミンA

2.ビタミンC

3.ビタミンD

4.ビタミンE

解答3

解説

1.× ビタミンAの欠乏により「夜盲症」をきたす。

・ビタミンAとは、レチノール、レチナール、レチノイン酸の総称で、目や皮膚の粘膜を健康に保ち、抵抗力を強める役割があり、暗いところでの視力を保つ働きがある。ビタミンA欠乏は、眼球乾燥症・夜盲症を生じる。夜盲症とは、暗いところではたらく網膜の細胞に異常があり暗順応が障害されて、暗いところや夜に見えにくくなる病気である。

2.× ビタミンCの欠乏により「壊血病」をきたす。

・壊血病とは、ビタミンC欠乏が原因で起こる結合組織の異常から毛細血管が脆弱化して出血しやすくなる病気である。

3.〇 正しい。ビタミンDの欠乏により骨軟化症をきたす。

・骨軟化症は、骨化の過程における石灰化障害が生じた結果、石灰化していない骨基質が増加し、骨強度が減弱することにより生じる。骨端線閉鎖前の小児期に発症したものをくる病という。病因は、低リン血症、ビタミンD代謝物作用障害、石灰化を障害する薬剤性(アルミニウム、エチドロネート等)などである。

4.× ビタミンEの欠乏により「溶血性貧血や神経障害」をきたす。

・ビタミンEとは、脂質の酸化防止に関わる。ビタミンE欠乏は、溶血性貧血や神経障害の原因となる。溶血性貧血とは、血管の中を流れる赤血球が破壊される(溶血)ことにより起こる貧血の一種である。

問題70.肝臓の役割として正しいのはどれか。

1.胆汁を産生する。

2.体液量を調節する。

3.リパーゼを分泌する。

4.胃の蠕動運動を調節する。

解答1

解説

1.〇 正しい。胆汁を産生するのは、肝臓の役割である。肝臓の機能として、①胆汁の生成とビリルビンの代謝、②血漿蛋白質と尿素の合成、③脂質代謝、④糖の貯蔵と放出、⑤ビタミンDの代謝、⑥ホルモンの代謝、⑦解毒・薬物の代謝である。

2.× 体液量を調節するのは、腎臓の役割である。腎臓は、糸球体濾過と尿細管再吸収を通じてNa⁺・水のバランスを調整し、体液量・血圧を維持する。

3.× リパーゼを分泌するのは、膵臓の役割である。膵液とは、膵臓から十二指腸に分泌される消化液である。糖質を分解するアミラーゼ、たんぱく質を分解するトリプシン、脂肪を分解するリパーゼなどの消化酵素、核酸の分解酵素を含んでいる。

4.× 胃の蠕動運動を調節するのは、自律神経(迷走神経や交感神経)と消化管ホルモンの役割である。胃運動はガストリン・セクレチン・迷走神経活動により調整される。

肝臓で合成されるアルカリ性の物質で、胆嚢で濃縮されたうえ、貯蔵される。胆汁中には消化酵素は存在しない。しかし、胆汁中に含まれる胆汁酸は乳化作用とミセル形成作用を有するため、脂肪の消化吸収に重要な役割を果たす。胆汁はビリルビン、胆汁酸、コレステロール、リン脂質からなり、消化酵素は含まれない。胆汁は消化酵素の働きを助ける作用がある。胆汁酸の働きは、脂肪を乳化し、消化・吸収させやすい形に変化させ、脂肪を分解吸収しやすくする。 さらに水に溶けない脂溶性ビタミンの吸収を助ける。排出された胆汁の大部分は小腸から吸収されて、他の吸収された栄養分と一緒に血管を通って肝臓に戻り、再利用される。 これを腸肝循環という。

国試オタク

国試オタク