この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題81.誘発筋電図で正しいのはどれか。

1.M波は後根が切断されても誘発できる。

2.H波は前根が切断されても誘発できる。

3.M波の発生は筋弛緩薬で抑えられない。

4.H波の発生に脊髄は関わらない。

解答1

解説

1.〇 正しい。M波は、後根が切断されても誘発できる。M波は運動神経を直接刺激することで生じるため、後根(感覚神経)は関与しない。

・M波とは、神経の遠心性神経(α運動ニューロン)が直接刺激されて筋が興奮するために起こる波である。刺激を強めるとM波は一層大きくなり、H波は小さくなり、やがて消失する特徴を持つ。H波の潜時は20〜30ミリ秒、M波の潜時は数ミリ秒であるため、M波はH波より短い。

2.× H波は、前根が切断されていた場合、「誘発されない」。なぜなら、H波は前根(運動線維)を経由して筋収縮が起こるため。

・H波とは、感覚神経刺激による発生したインパルスが求心性線維を上行し、後根より脊髄内に入り、脊髄前角細胞を単シナプス性に興奮させ、これにより発生したインパルスが前根より遠心性に運動神経を下行し出現する電位である。

3.× M波の発生は、筋弛緩薬で「抑えられる」。なぜなら、M波は神経‐筋接合部を介するため。筋弛緩薬は、アセチルコリン受容体を遮断するため、神経刺激があっても筋収縮が起こらなくなる。

4.× H波の発生に脊髄は、「関わる」。なぜなら、H波は脊髄反射弓を介する現象であるため。

問題82.血液酸素分圧を感受するのはどれか。

1.パチニ小体

2.頸動脈洞

3.頸動脈小体

4.コルチ器官

解答3

解説

1.× パチニ小体とは、振動や圧力の感覚受容器である。

2.× 頸動脈洞とは、血圧(血圧変化)を感受する部位である。

3.〇 正しい。頸動脈小体は、血液酸素分圧を感受する。

・頚動脈小体とは、頚動脈の分岐部にある、米粒大の末梢化学受容器である。類似の末梢化学受容器としては他に大動脈小体がある。血中の酸素(O2)および二酸化炭素(CO2)の分圧(濃度)を検知し、またpHや温度の変化にも敏感で、呼吸調節システムの一部をなす。頚動脈小体の支配神経は頚動脈洞神経で、舌咽神経(IX)に入る求心性線維と迷走神経(Ⅹ)に由来する自律神経遠心性線維を含む。

4.× コルチ器官は、聴覚の受容器細胞である有毛細胞と複数の支持細胞で構成される。

頸動脈洞反射(ツェルマーク・へーリング反射)とは、頸動脈を刺激することにより生じる迷走神経反射のことである。脈拍を抑えることを目的として利用されることがある(頸動脈洞マッサージ)。つまり、副交感神経優位になる。

求心路:舌咽神経

遠心路:迷走神経

問題83.網膜の中で強膜に最も近い位置にあるのはどれか。

1.視細胞

2.双極細胞

3.神経節細胞

4.アマクリン細胞

解答1

解説

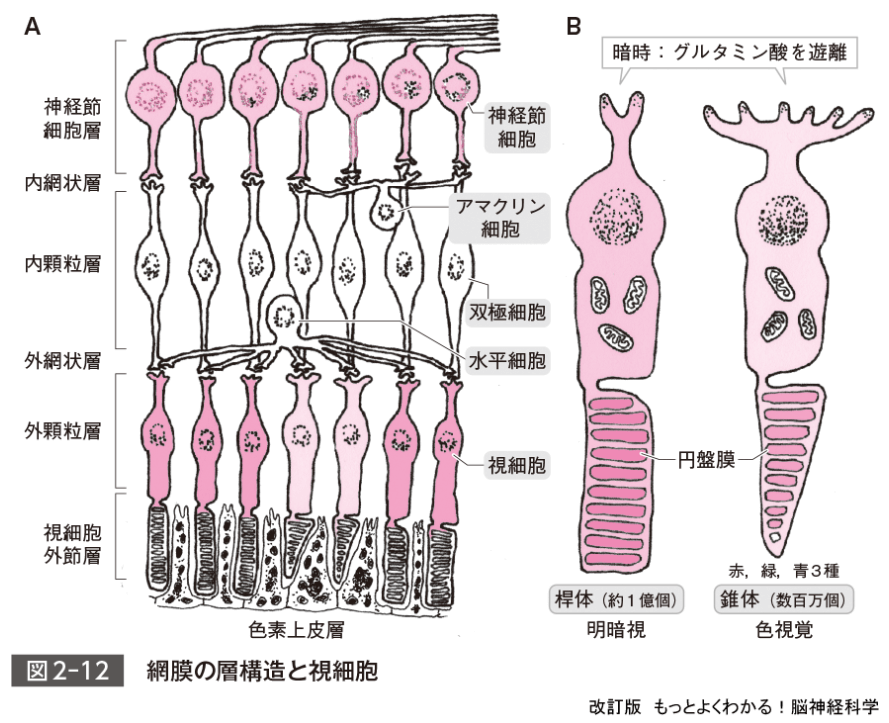

(※図引用:「改訂版 もっとよくわかる!脳神経科学」著:工藤佳久)

1.〇 正しい。視細胞は、網膜の中で強膜に最も近い位置にある。網膜は「外(強膜側)」から「内(硝子体側)」へ、光の入射方向とは逆に細胞が並んでいる。外側(強膜側)には視細胞があり、その先端は網膜色素上皮に接している。光は硝子体から入り、網膜の神経節細胞や双極細胞を通過して視細胞に達し、最終的にそこで光が電気信号に変換される。

2.× 双極細胞は、視細胞と神経節細胞の間をつなぐ中継細胞である。

視神経細胞層→双極細胞層→視細胞層が網膜の浅層から深層の順である。

3.× 神経節細胞は、網膜の最も内側(硝子体に近い側)にある。

視神経細胞層→双極細胞層→視細胞層が網膜の浅層から深層の順である。

4.× アマクリン細胞は、網膜内(双極細胞と神経節細胞の間)で横方向に信号を修飾する介在ニューロンである。

内境界膜:内境界膜から外境界膜まで広がる Müller細胞の基底膜であり、Ⅳ型コラーゲンを中心に構成されている。

神経線維層:神経節細胞の軸索が集合したもので、視神経乳頭を通って視覚情報を大脳へ伝達している。

内網状層:双極細胞と神経節細胞を結ぶ軸索や神経線維、アマクリン細胞の神経線維が存在する。内網状層では、双極細胞と神経節細胞がシナプス形成をしている。

内顆粒層:アマクリン細胞、水平細胞、双極細胞、Müller細胞の核がある。

外網状層:双極細胞と視細胞の軸索がシナプス形成をしている。外網状層には、水平細胞からの神経線維や視細胞の一部が存在している。

外顆粒層:視細胞の核がある。

外境界膜:Müller細胞の先端が視細胞の内節の周囲を取り囲んでいる。光学顕微鏡では境界が膜のようにみえているが、内境界膜とは異なり、基底膜を形成しているのではない。

視細胞層:視細胞内節には核が存在するが、多くは Müller 細胞の間隙に位置しており、核は外顆粒層にあるが、内節の外方は視細胞層にある。視細胞外節は disc を重ねたような構造になっており、光感受性蛋白のロドプシンが存在する、視細胞は錐体細胞と杆体細胞の二種類で構成される、錐体細胞は色覚に関与し、黄斑に集中している、杆体細胞は明るさに関与し、網膜全体に分布している。

網膜色素上皮層:網膜色素上皮細胞は、直径約 14μm、高さ10~14μmの単層上皮細胞である。

(※引用:「眼科診療クオリファイ」著大鹿哲郎)

問題84.痛覚を伝達するAδ線維で誤っているのはどれか。

1.自由神経終末は無髄である。

2.速い痛みを伝達する。

3.局在の明確な痛みを伝達する。

4.ポリモーダル侵害受容線維である。

解答4

解説

1.〇 正しい。自由神経終末は無髄である。Aδ線維は細い有髄神経で、末端(自由神経終末)は無髄化しており、皮膚や粘膜に分布する。この自由神経終末が侵害刺激(熱・機械的刺激など)を受け取り、痛み信号を発生させる。

2.〇 正しい。Aδ線維は、速い痛みを伝達する。一方、C線維(無髄)は「鈍い持続痛」を伝える。

3.〇 正しい。Aδ線維は、局在の明確な痛みを伝達する。Aδ線維は高い空間分解能を持ち、痛みの部位を正確に認識できる。一方、C線維による痛みは拡散的で、どこが痛いのか局在が不明瞭になる。

4.× ポリモーダル侵害受容線維であるのは、「C線維」である。Aδ線維は通常「機械的または温度刺激」に特化している。

・ポリモーダル受容器は、侵害受容器のひとつである。主にC線維終末にある皮膚の受容器である。特徴として、①皮膚のみならず骨格筋、関節、内臓諸器官と広く全身に分布している。②非侵害刺激から侵害刺激まで広い範囲で刺激強度に応じて反応する。③侵害刺激を繰り返し与えると反応性が増大し閾値の低下がみられる。

問題85.染色体で正しいのはどれか。

1.X染色体に精巣分化因子がある。

2.減数分裂で染色体の数が半分になる。

3.性を決定するのは常染色体である。

4.卵子はY染色体を持つ。

解答2

解説

1.× 「X染色体」ではなく、Y染色体に精巣分化因子がある。

・精巣分化因子とは、SRY遺伝子ともいい、哺乳類のY染色体上にあり、胚の性別を雄(男)に決定する遺伝子である。SRY遺伝子は精巣決定因子ともいわれ、未分化性腺は精巣に分化する。

2.〇 正しい。減数分裂で染色体の数が半分になる。

・減数分裂とは、その名が示す通り、細胞あたりの染色体数を半減させる特殊な分裂様式である。卵子形成や精子形成の過程で減数分裂が起こり、23本の染色体を持つ配偶子が生じる。受精すると2n=46の正常な染色体数が復元される。

3.× 性を決定するのは、「常染色体」ではなく性染色体(X・Y)である。

・常染色体は、体の基本的な発生・機能に関わる遺伝子を含む。

・性別は「XX=女性、XY=男性」と、性染色体の組み合わせによって決定する。

4.× 卵子は、「Y染色体」ではなくX染色体を持つ。つまり、卵子は必ずX染色体を持ち、Y染色体を持つことはない。一方、精子は減数分裂で「22+X」または「22+Y」となるため、受精により性別が決まる。

国試オタク

国試オタク