この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題71.精神性発汗が最も顕著にみられる身体部位はどれか。

1.顔面

2.手掌

3.前胸部

4.臀部

解答2

解説

①温熱性発汗とは、体温調節に関わる発汗のこと。

②精神性発汗とは、精神的な緊張、痛み、窒息など、体温調節とは関係のない発汗のこと。

③味覚性発汗とは、香辛料が効いた辛い物を食べたときに鼻や額などにかく発汗のこと。

1.3~4.× 顔面/前胸部/臀部が最も顕著とはいえない。顔面は温熱性発汗が優位であり、体温調節のために汗が出やすい部位である。

2.〇 正しい。手掌は、精神性発汗が最も顕著にみられる。精神性発汗は、特に手掌・足底・腋窩に強くみられる。「滑り止め(グリップ力の向上)」の役割があるとされる。

問題72.腎臓でナトリウムイオンの再吸収を促進するのはどれか。

1.オキシトシン

2.バソプレッシン

3.アルドステロン

4.心房性ナトリウム利尿ペプチド

解答3

解説

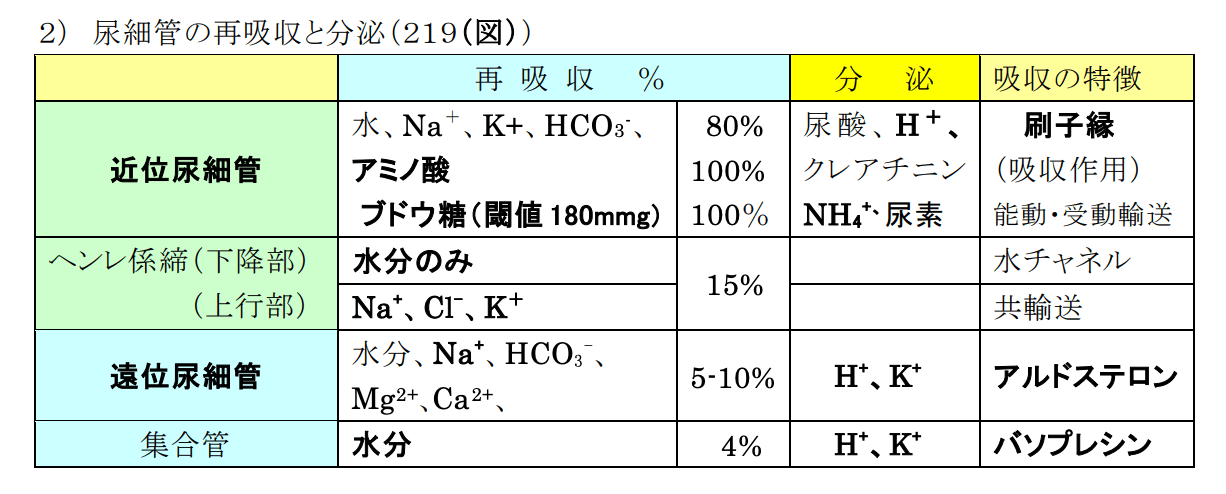

(図引用: 泌尿器のしくみと働き )

(図引用: 泌尿器のしくみと働き )

1.× オキシトシンとは、脳下垂体後葉から分泌される。乳汁射出、子宮収縮作用がある。また、分娩開始前後には分泌が亢進し、分娩時に子宮の収縮を促し、胎児が下界に出られるように働きかける。

2.× バソプレッシンとは、下垂体後葉から分泌される水溶性ホルモンで、役割として、抗利尿作用がある。バソプレッシンは、集合管の受容体に作用し、水の透過性を亢進する。水の再吸収を促進する抗利尿作用・血圧上昇が起きる。尿を濃くし尿量を減らす作用がある。

3.〇 正しい。アルドステロンは、腎臓でナトリウムイオンの再吸収を促進する。

・アルドステロンとは、腎臓に作用してナトリウムと水の再吸収を促進し、循環血漿量増加を促し血圧を上昇させる。アルドステロンが過剰に分泌されると、高血圧や低カリウム血症、筋力低下などがみられる。

4.× 心房性ナトリウム利尿ペプチドとは、主として心房で合成・貯蔵され、血液中に分泌されるホルモンである。水・ナトリウムの利尿、血管の拡張、レニン・アルドステロンの分泌抑制、循環血漿量の減少など多彩な生理作用を介して、生体の体液バランスならびに血圧調整に関与する。

問題73.ペプチドホルモンの原料となるのはどれか。

1.アミノ酸

2.コレステロール

3.ステロイド

4.ヨウ素

解答1

解説

1.〇 正しい。アミノ酸は、ペプチドホルモンの原料となる。アミノ酸が連結してできたポリペプチドやタンパク質がペプチドホルモンである。水溶性で血中を遊離型で運ばれ、細胞膜上の受容体に作用する。

2.× コレステロールは、ステロイドホルモンの原料である。

3.× ステロイドは、そのものはホルモンの一種(ステロイドホルモン)である。ステロイドホルモンはすでにコレステロールから合成される完成形ホルモンである。

4.× ヨウ素は、甲状腺ホルモンの合成に必要である。甲状腺ホルモンとは、サイロキシン(T4)とトリヨードサイロニン(T3)があり、新陳代謝を調節している。脈拍数や体温、自律神経の働きを調節し、エネルギーの消費を一定に保つ働きがある。

ホルモンは①ペプチドホルモン、②ステロイドホルモン、③アミン・アミノホルモン、④糖タンパクホルモン、⑤その他の5つ分類される。①ペプチドホルモンは、成長ホルモン・インスリンなど大部分のホルモンが含まれる。②ステロイドホルモンは、副腎皮質ホルモンの他に性腺ホルモンも含まれる。コレステロールを原料として作られたステロイド骨格をもつホルモンである。③アミン・アミノホルモンは、副腎髄質ホルモン(アドレナリン、ノルアドレナリン)、甲状腺ホルモンがある。

運搬体タンパク質とは、水に難溶性または不溶性の生体成分と結合して血流中を循環し、生体成分を体内各所に送達するタンパク質の総称である。

問題74.バソプレッシンの分泌を促す刺激はどれか。

1.血圧上昇

2.体温低下

3.血糖低下

4.浸透圧上昇

解答4

解説

バゾプレッシンとは、下垂体後葉から分泌される水溶性ホルモンで、役割として、抗利尿作用がある。バソプレッシンは、集合管の受容体に作用し、水の透過性を亢進する。水の再吸収を促進する抗利尿作用・血圧上昇が起きる。尿を濃くし尿量を減らす作用がある。

1.× 血圧上昇では、バソプレッシン分泌「抑制」に寄与する。バソプレッシンは、血圧低下時に補正的に分泌され、血管収縮・水再吸収を増やすことで血圧維持に働く。

2.× 体温低下とバソプレッシン分泌との関連性は低い。なぜなら、体温調節は主に視床下部の体温中枢で行われ、発汗や血管収縮で調整されるため。

3.× 血糖低下とバソプレッシン分泌との関連性は低い。なぜなら、血糖低下は、グルカゴンやアドレナリン分泌を刺激するため。低血糖に対しては膵α細胞からグルカゴンが分泌され、肝臓で糖新生・グリコーゲン分解が進む。また副腎髄質からアドレナリンが分泌され血糖を上げる。

4.〇 正しい。浸透圧上昇は、バソプレッシンの分泌を促す刺激である。なぜなら、体内の水分の排出を防ぐ必要があるため。血漿浸透圧の上昇とは、血液内の栄養が高かったり、ナトリウム濃度が上昇したりすることで、血管内に水分を保つための力(浸透圧)が増加することである。これにより、腎臓での水の再吸収が増加し、血漿浸透圧が低下するように調整される。

問題75.プロラクチンの生理作用で正しいのはどれか。

1.子宮内膜の増殖

2.基礎体温の上昇

3.排卵誘発

4.乳腺発育促進

解答4

解説

1.× 子宮内膜の増殖は、エストロゲンの作用である。

・エストロゲンとは、女性らしさをつくるホルモンで、成長とともに分泌量が増え、生殖器官を発育・維持させる働きをもっている。女性らしい丸みのある体形をつくったり、肌を美しくしたりする作用もあるホルモンである。分泌量は、毎月の変動を繰り返しながら20代でピークを迎え、45~55歳の更年期になると急激に減る。

2.× 基礎体温の上昇は、プロゲステロンの作用である。

・プロゲステロン(黄体ホルモン)は、基礎体温を上げ、受精卵が着床しやすい状態にする作用を持つ。プロゲステロン(黄体ホルモン)は、性周期が規則的で健常な成人女性において、着床が起こる時期に血中濃度が最も高くなるホルモンである。着床が起こる時期とは、月経の黄体期である。黄体期は、排卵した後の卵胞(黄体)から黄体ホルモン(プロゲステロン)が分泌されるようになる時期である。

3.× 排卵誘発は、黄体形成ホルモンの作用(LHサージ)である。

・LHサージとは、黄体形成ホルモンが一過性に放出される現象である。LHサージは排卵直前の大きさのグラーフ卵胞の卵母細胞の成熟分裂を再開させ、排卵を引き起こす。

4.〇 正しい。乳腺発育促進は、プロラクチンの生理作用である。

・プロラクチンとは、乳腺刺激ホルモンともいい、脳の下垂体前葉から分泌され、妊娠すると高くなり乳腺を成長させ乳汁産生を行う。一般的に出産後など授乳期間中において、乳頭の刺激で高くなり乳汁を分泌する。

国試オタク

国試オタク