この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問21 高齢者骨折で起こりやすいのはどれか。

1.骨化性筋炎

2.過剰仮骨形成

3.フォルタマン(Volkmann)拘縮

4.廃用性症候群

答え.4

解説

骨粗鬆症は閉経後の女性に多く、骨の変形や痛み、易骨折性の原因となる。高齢者に多い骨折は①大腿骨頸部骨折、②脊椎圧迫骨折、③橈骨遠位端骨折、④上腕骨頸部骨折などがあり、これらは「高齢者の4大骨折」と呼ばれている。

1.× 骨化性筋炎とは、打撲などの外傷によって、筋肉の中に骨と同じような組織ができてしまう疾患のことである。外傷性骨化性筋炎、骨化性筋炎とも言う。 損傷を受けた筋肉が出血して血腫ができたところに、カルシウムが沈着し、石灰化しておこる。大腿部前面に強い打撲を受けた後によくみられる。

2.× 過剰仮骨形成は、血腫そのものが原因である。過剰仮骨形成とは、粉砕骨折、大血腫の存在、骨膜の広範な剥離、早期かつ過剰に行われた後療法などの仮骨形成を刺激する状態が持続した場合に発生する。血腫が消失した場合は仮骨形成を遷延させる原因となり遷延仮骨や偽関節の原因となる。

3.× フォルタマン(Volkmann)拘縮とは、前腕屈筋群の虚血性壊死と神経の圧迫性麻痺により拘縮を起こすものである。骨折部の腫脹によって上腕動脈が圧迫され、血行障害が生じ、前腕屈曲群の虚血性壊死と神経圧迫麻痺(正中・尺骨神経麻痺)が起こり、特有の拘縮をきたすことをいう。前腕回内位、手関節屈曲位、母指内転、MP関節伸展、IP関節屈曲位の肢位をとる。Volkmann拘縮の症状として、①疼痛、②脈拍消失、③運動麻痺、④蒼白、⑤知覚麻痺、⑥腫脹などである。骨折による血管損傷が直接原因となる一次性のものと、遠位の組織の腫脹による循環障害が原因の二次性のものとがある。二次性のものには、ギプス固定などもその一因となるため、病院によっては屈曲位ギプスを決して行わず、入院して垂直牽引で保存的に加療するか、内反肘予防も含めて観血的整復固定術で早期に確実に治す方法を選択することも多い。

4.〇 正しい。廃用性症候群は、高齢者骨折で起こりやすい。なぜなら、高齢者は筋力低下や骨密度低下が早く進行するため。廃用性症候群とは、病気やケガなどの治療のため、長期間にわたって安静状態を継続することにより、身体能力の大幅な低下や精神状態に悪影響をもたらす症状のこと。関節拘縮や筋萎縮、褥瘡などの局所性症状だけでなく、起立性低血圧や心肺機能の低下、精神症状などの症状も含まれる。一度生じると、回復には多くの時間を要し、寝たきりの最大のリスクとなるため予防が重要である。廃用症候群の進行は速く、特に高齢者はその現象が顕著である。1週間寝たままの状態を続けると、10~15%程度の筋力低下が見られることもある。

問22 牽引直圧整復法で整復されにくいのはどれか。

1.捻転転位

2.短縮転位

3.側方転位

4.屈曲転位

答え.1

解説

牽引直圧整復法とは、一般的な骨折の整復法(治療)のひとつである。徒手整復法で最も用いられる非観血的整復法である。方法として、骨折端に直接圧力を加える。したがって、骨折で高度な捻転転位がある場合、整復するのは困難である。また、末梢方向へ牽引するときは、急激な牽引力を加えると骨の軟部組織に損傷を起こすため、持続的で緩徐に牽引する。

1.× 捻転転位は、牽引直圧整復法で整復されにくい。なぜなら、牽引直圧整復法は、主に引っ張る力を利用するため。回転や捻転した骨を元の位置に戻すには限界がある。

2.〇 短縮転位とは、すれ違うように移動し重なったものをいう。

3.〇 側方転位とは、骨折によって分断された骨が側方に平行移動したものをいう。

4.〇 屈曲転位とは、傾くように曲がって角度がついたものをいう。

転位とは、骨折などで骨片が本来の位置からずれた状態にあることをいう。骨転位ともいう。骨折時の衝撃で起こる転位を一次性転位と呼び、骨折後の運搬時などの力で起こる転位を二次性転位と呼ぶ。転位は、形状によっても分類される。完全骨折の場合、一カ所の骨折でも複数種類の転位が見られることが多い。転位の見られる骨折の治療では、整復によって骨を本来の位置に戻してから固定する必要がある。

①側方転位とは、骨折によって分断された骨が側方に平行移動したものをいう。

②屈曲転位とは、傾くように曲がって角度がついたものをいう。

③捻転転位とは、ねじれるように軸回転したものをいう。

④延長転位とは、離れるように動いたものをいう。

⑤短縮転位とは、すれ違うように移動し重なったものをいう。

問23 関節の運動を保持し被覆する包帯法はどれか。

1.折転帯

2.螺旋帯

3.亀甲帯

4.環行帯

答え.3

解説

1.× 折転帯とは、前腕、下腿など太さが変化する部位に、包帯を折り返しながら巻く方法である。折り返すことで包帯が解けにくくなり、広範囲に巻くことができる。

2.× 螺旋帯とは、包帯を1/2~1/3程度重ねながら、らせん状に巻く方法である。広範囲の保護・固定をする場合や、ガーゼの保護や副え木を固定する場合などに用いられる。

3.〇 正しい。亀甲帯は、関節の運動を保持し被覆する包帯法である。基本包帯法で8の字を描くように巻き、関節部位を屈側で交差させながら交互に巻く方法である。

4.× 環行帯とは、同じ位置に重ねて巻く方法である。巻き始めと巻き終わりはこの巻き方を用いる。

問24 骨折の後遺症はどれか。

1.外傷性皮下気腫

2.コンパートメント症候群

3.脳脊髄損傷

4.偽関節

答え.4

解説

併発症とは、別のものがほぼ同時に起こる意味合いが強い。例えば、関節、軟部組織、内臓、脳脊髓、血管、末梢神経の損傷である。

続発症とは、ある疾患を原因として、経過がたどるにつれ、別の疾患が発症することである。例えば、外傷性皮下気腫、脂肪塞栓症候群、仮骨の軟化および再骨折、遷延治癒、コンパートメント症候群、長期臥床による続発症などがある。他にも、沈下性肺炎、褥瘡、深部静脈血栓症、筋萎縮、尿路感染症、認知症などあげられる。

後遺症とは、病気・怪我など急性期症状が治癒した後も機能障害などの症状や傷痕が残ることである。例えば、過剰仮骨形成、偽関節、変形治癒、関節運動障害(強直、拘縮)、骨萎縮、阻血性骨壊死、フォルクマン拘縮、外傷性骨化性筋炎などがある。

1.× 外傷性皮下気腫は、続発症である。皮下気腫とは、皮下組織内に空気がたまった状態をいう。空気が侵入する経路としては、皮膚の損傷による外部からの侵入、損傷された壁側胸膜を通しての胸腔内空気(気胸)の侵入、期間・気管支損傷や食道損傷などに伴う縦隔からがある。原因として、交通事故の原因となる外傷(特に胸部の打撲)、高所からの転落、挟まれたことによる挟圧外傷などである。症状として、胸や頚部に空気がたまり、その部位が膨らみ、強い痛みが出る。握雪感や捻髪音も感知でき、胸痛や呼吸困難を訴える場合もある。

2.× コンパートメント症候群は、続発症である。コンパートメント症候群とは、骨・筋膜・骨間膜に囲まれた「隔室」の内圧が、骨折や血腫形成、浮腫、血行障害などで上昇して、局所の筋・神経組織の循環障害を呈したものをいう。症状として6P【①pain(痛み)、②pallor(蒼白)、③paresthesia(知覚障害)、④paralysis(運動麻痺)、⑤pulselessiiess(末梢動脈の拍動の消失)、⑥puffiniss(腫脹)】があげられ、それらを評価する。

3.× 脳脊髄損傷は、続発症である。脳脊髄損傷とは、頭部や脊椎に外力が加わった結果生じる損傷である。

4.〇 正しい。偽関節は、骨折の後遺症である。偽関節とは、骨折部の癒合不全により異常可動をきたすことである。血流が少なく、骨癒合が起こりにくい部位の骨折が好発部位である。つまり、①大腿骨頸部骨折、②手の舟状骨骨折、③脛骨中下1/3骨折等は偽関節を起こしやすい。

問25 肋骨骨折で正しいのはどれか。

1.疲労骨折では縦隔の偏位となる。

2.変形所見では漏斗胸を呈する。

3.完全骨折では圧迫痛を認める。

4.不全骨折では胸郭支持性を失う。

答え.3

解説

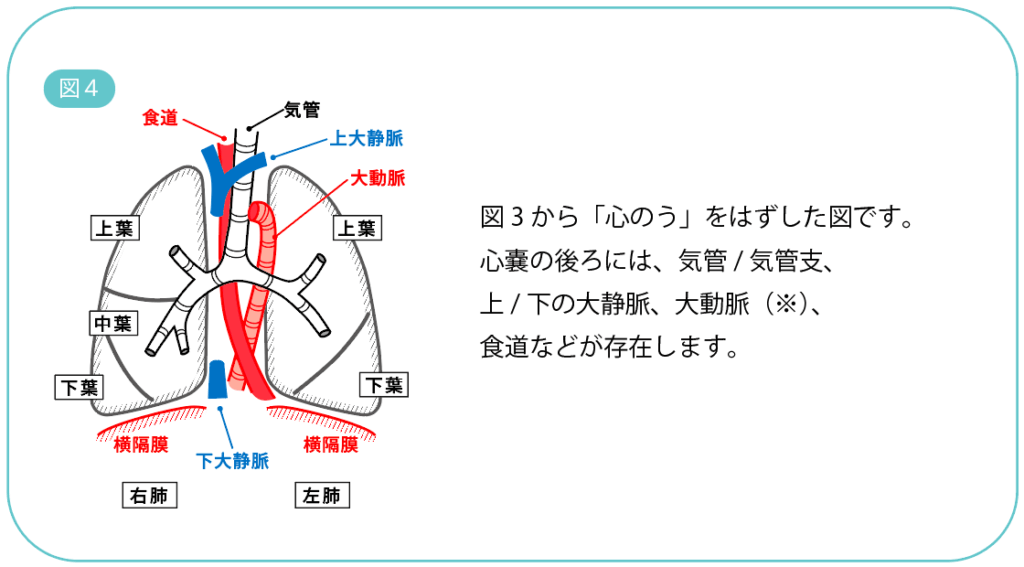

(※画像引用:中高津クリニック様HP)

1.× 疲労骨折では、縦隔の偏位「はみられにくい」。なぜなら、縦隔の偏位は、胸部に大きな外力が加わり、重度の胸部外傷や多発肋骨骨折で胸腔内の圧力が変化した場合に起こるため。ちなみに、疲労骨折とは、骨に繰り返し負荷がかかることによって発生する骨折である。ちなみに、縦隔とは、左右の肺と胸椎・胸骨に囲まれた部分を指す。

2.× 変形所見では漏斗胸を「呈しにくい」。なぜなら、肋骨骨折は、骨の強度自体の問題ではないため。ちなみに、漏斗胸とは、前胸壁が陥没し、あたかも漏斗のような外観を示す変形である。くる病の症状で骨強度の減弱により生じる。

3.〇 正しい。完全骨折では圧迫痛を認める。完全骨折とは、骨が完全にぼきっと折れてしまっている状態である。一般的な骨折とはこの完全骨折を意味する。

4.× 不全骨折では胸郭支持性を「失いにくい」。不全骨折とは、何らかの理由により骨が連続性を完全に失わない状態の骨折を指す。いわゆる骨にヒビが入っている状態である亀裂骨折や、緻密層以下の部分が離断しているにも関わらず骨膜に損傷がないため、外形的には変化が見られない骨膜下骨折などがこの不全骨折の典型例である。

くる病とは、小児期に見られる骨の石灰化不全であり、主に成長障害と骨の弯曲が起こる疾患である。ビタミンDの代謝あるいは感受性の障害により、骨に石灰化が起こらず、強度が不足する病気である。 成人期ではビタミンD依存性骨軟化症と呼ばれる。小児期には成長も障害され、骨X線検査で特徴的な所見を呈し、ビタミンD依存性くる病とも呼ばれる。

国試オタク

国試オタク