この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問56 脊髄神経と上腕骨との位置関係で正しいのはどれか。

1.腋窩神経は骨体の後面に沿って斜走する。

2.正中神経は解剖頸に沿う。

3.筋皮神経は外科頸に沿う。

4.尺骨神経は内側上顆の後方を通る。

答え.4

解説

1.× 腋窩神経は、「骨体」ではなく上腕骨の後面に沿って斜走する。腋窩神経とは、腕神経叢から出る上腕部に走行する末梢神経で、上肢の背側を走行し、上腕部で、停止する。後神経束から分岐する。上腕の上外側の感覚と、小円筋と三角筋の筋肉を支配する。腋窩神経麻痺は、肩関節周辺の骨折や脱臼、肩関節の打撲、局所の神経圧迫、不良肢位、手術侵襲などで伴いやすい。

2.× 正中神経は、「解剖頸」ではなく上腕骨内側を走行する。正中神経とは、腕神経叢を出たのち上腕骨に沿って走り、前腕では橈骨と尺骨の間を走り手根管をくぐりぬけて、主に手の親指側に分布する。支配する感覚の領域は手のひら側の親指から薬指の半分とその下の手のひら、手背側では親指から薬指の半分の指先である。

3.× 筋皮神経は、「外科頸」ではなく上腕二頭筋に向かい走行する。筋皮神経とは、頚から出た腕神経の束から枝分かれした神経である。主に、上腕二頭筋と前腕外側の感覚を司る。

4.〇 正しい。尺骨神経は内側上顆の後方を通る。尺骨神経とは、上腕の内側から前腕の内側を通る。小指側の感覚と手指・手首の運動を支配する。

(※図引用:日本整形外科学会様HPより)

問57 副交感神経の節前線維が出るのはどれか。

1.脳幹と胸髄

2.脳幹と仙髄

3.胸髄と腰髄

4.胸髄と仙髄

答え.2

解説

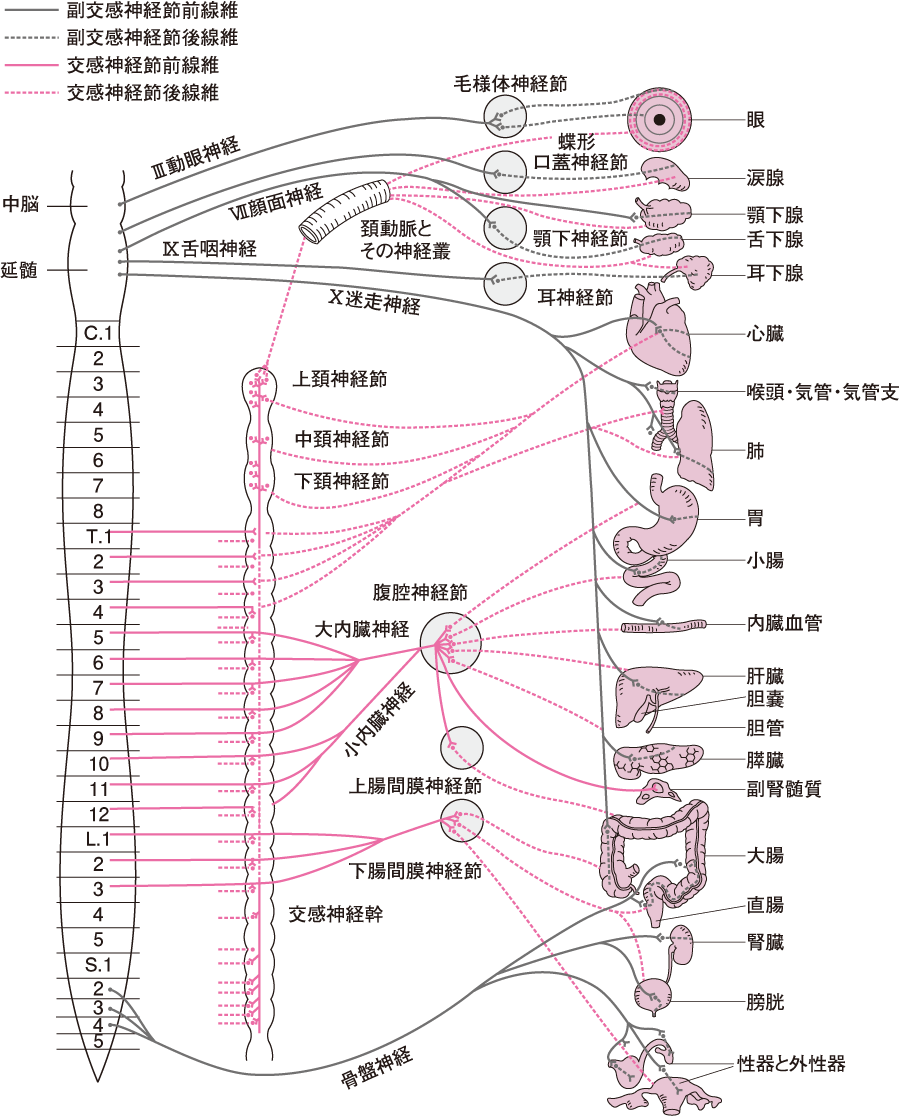

(今井昭一:薬理学.標準看護学講座5、金原出版、1998より改変)

1.× 脳幹と胸髄

・脳幹は、副交感神経の節前線維が出る。

・胸髄は、交感神経の節前線維が出る。

2.〇 正しい。脳幹と仙髄は、副交感神経の節前線維が出る。

3~4.× 胸髄と腰髄/胸髄と仙髄

・腰髄は、交感神経の節前線維が出る。

問58 正しいのはどれか。

1.毛は真皮の一部が変化したものである。

2.立毛筋は横紋筋である。

3.毛包浅部に汗孔が開口する。

4.爪母基から新しい爪が生える。

答え.4

解説

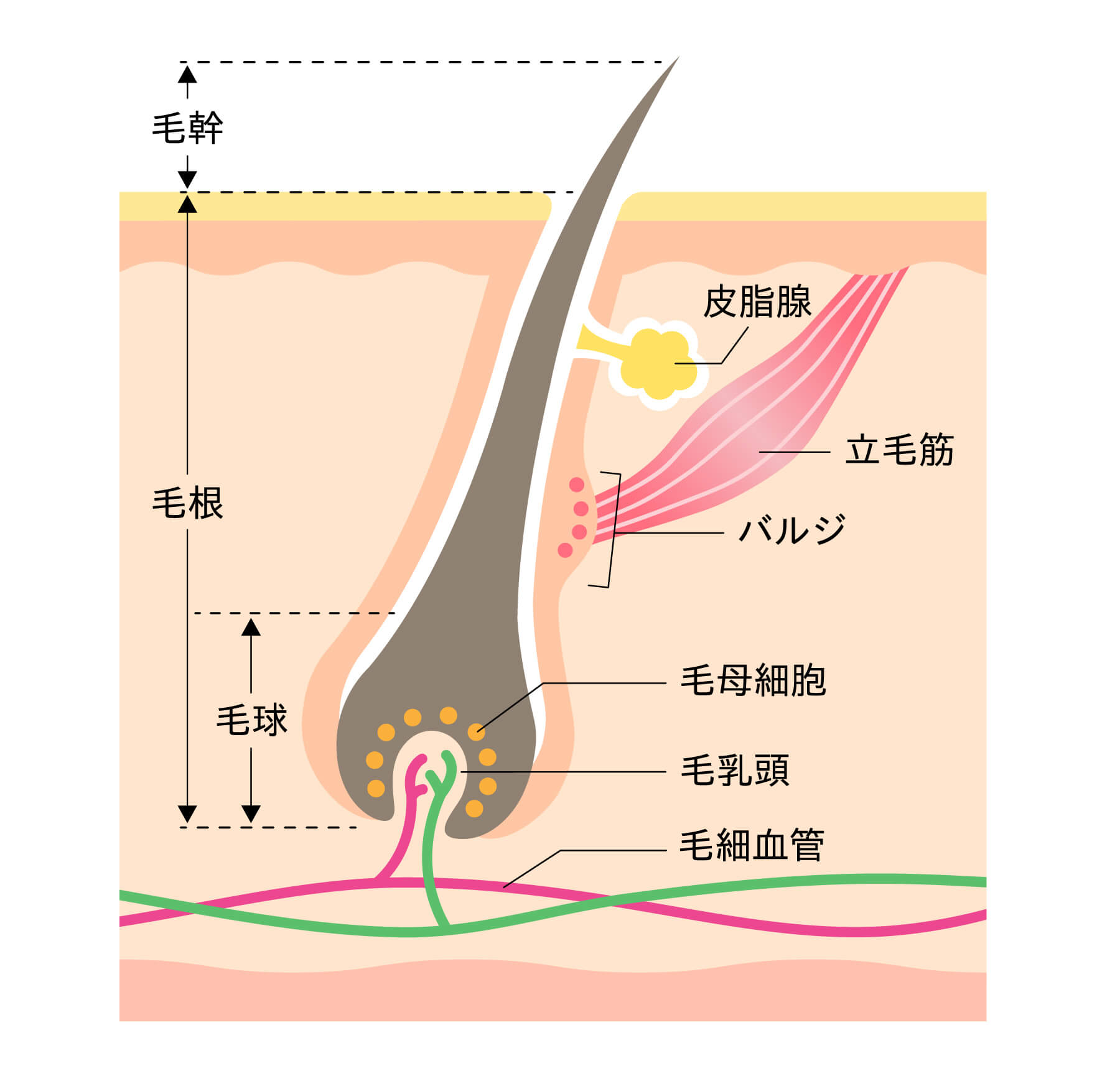

1.× 毛は、「真皮」ではなく表皮の一部が変化したものである。表皮の基底層にある毛母細胞が毛を形成する。

2.× 立毛筋は、「横紋筋」ではなく平滑筋である。平滑筋とは、横紋筋と違いサルコメア(筋節)のない筋肉のことである。平滑筋は内臓や血管の壁に存在し、自律神経によって制御されている。立毛筋は交感神経が支配する。立毛筋は交感神経の支配を受けているため、冷感ストレスや恐怖などの情緒性ストレスを受けた際に収縮する。つまり、毛が立つ(鳥肌が立つ)現象を引き起こす。

3.× 毛包浅部には、汗孔が開口「しない」。汗孔(※読み:かんこう)とは、汗腺の開口部のことであり、エクリン汗腺やアポクリン汗腺から汗を分泌するための出口であり、エクリン汗腺は主に皮膚表面(毛包を介さず)に直接開口する。毛包浅部とは、毛包(毛が生えるための管状構造)のうち、皮膚表面に近い部分を指す。

4.〇 正しい。爪母基(※読み:そうぼき)から、新しい爪が生える。爪母基とは、爪の根元部分にある特殊な皮膚組織で、爪を形成するためのケラチノサイト(角化細胞)が増殖して爪板(爪の硬い部分)を作り出す役割を持っている。

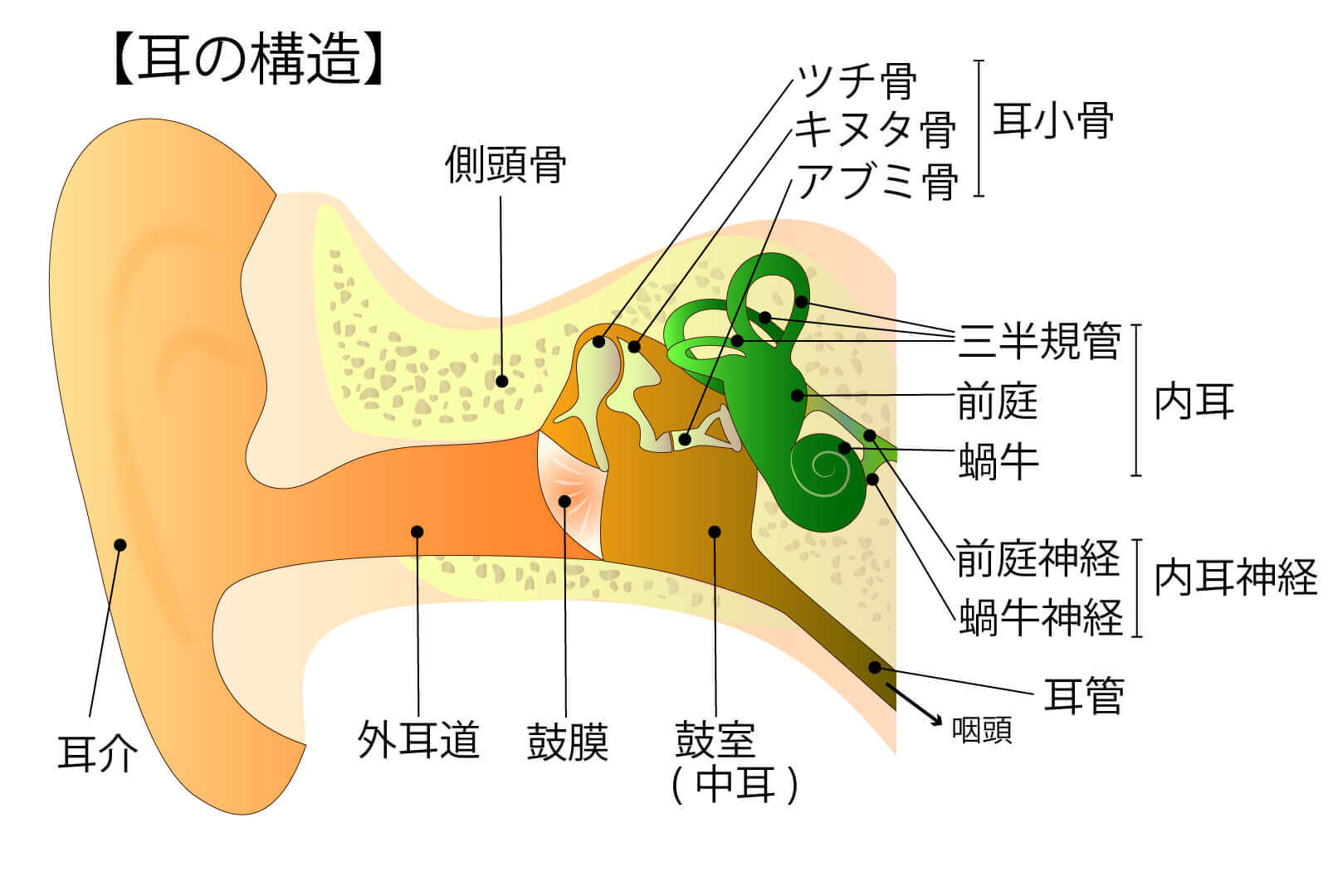

問59 平衡覚を司るのはどれか。

1.前庭階

2.蝸牛窓

3.前庭器

4.前庭窓

答え.3

解説

(※画像引用:やまだカイロプラクティック院様)

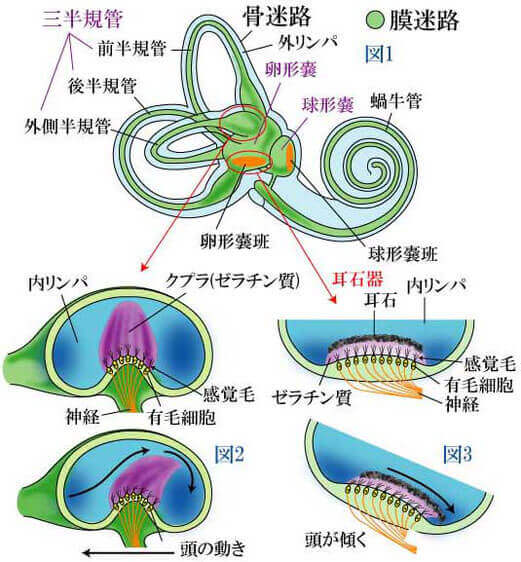

1.× 前庭階は、聴覚に関与する。前庭階とは、内耳(蝸牛)の中にある空間の1つである。

2.× 蝸牛窓は、聴覚に関与する。蝸牛窓とは、中耳と内耳(蝸牛)の境界部分に存在する。

3.〇 正しい。前庭器は、平衡覚を司る。前庭器は耳石器(卵形嚢と球形嚢)と三半規管から構成され、これらの構造が頭の動きや位置を感知する。

4.× 前庭窓は、聴覚に関与する。耳小骨(ツチ骨・キヌタ骨・アブミ骨)は、中耳にあり、鼓膜と内耳の間で音の振動を伝達する役割を果たしている。前庭窓とは、中耳の鼓室の内耳側の壁にある小孔である。中耳ではあぶみ骨に連なっており、内耳の前庭へ通ずる。

(※図引用:「耳の構造・説明図」illustAC様より)

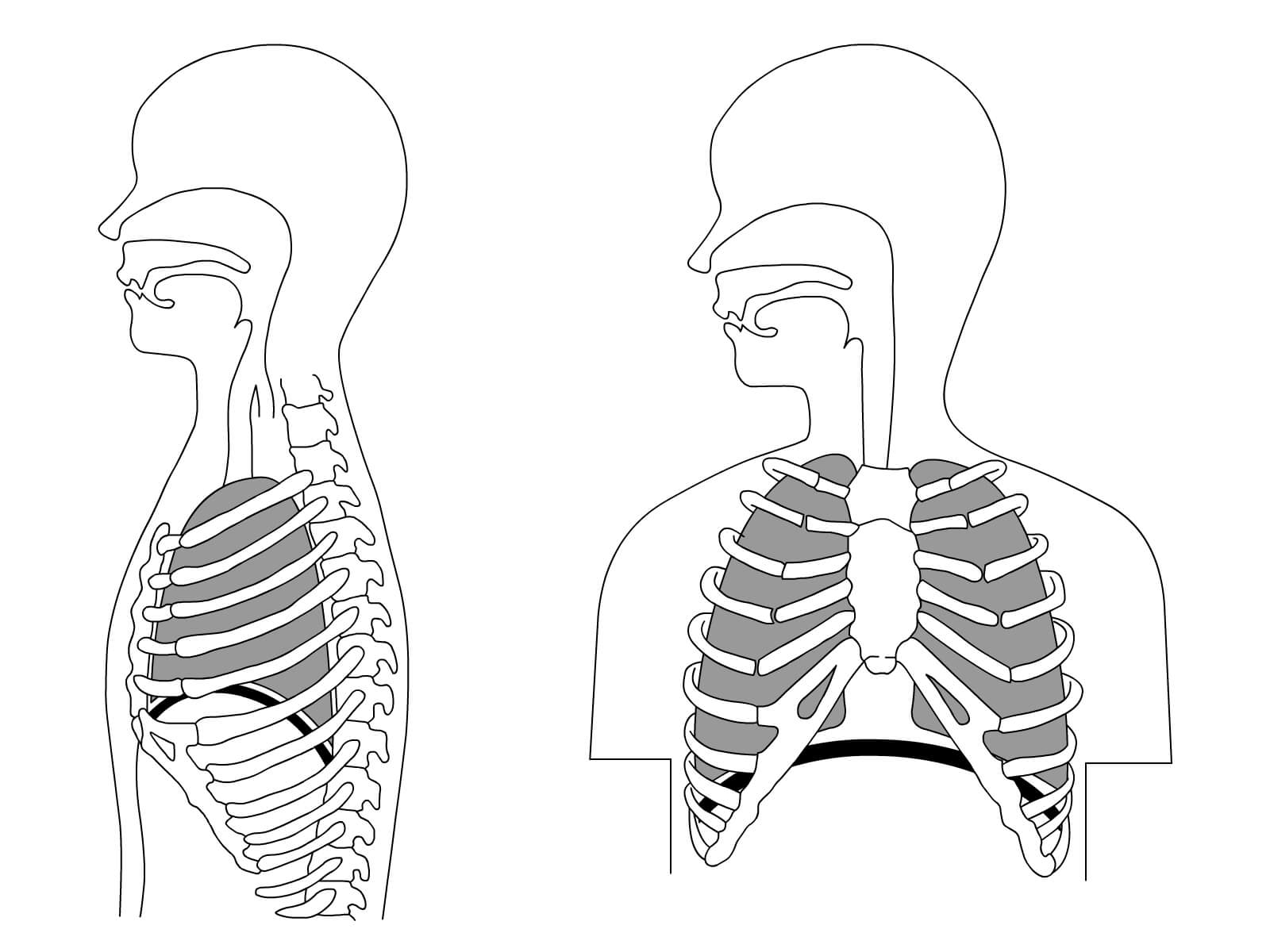

問60 正しいのはどれか。

1.肺尖は鎖骨上窩の高さにある。

2.胸骨角は第1肋骨の高さにある。

3.横隔膜は呼気時に肋骨弓より下にある。

4.肋骨弓は第7~12肋軟骨からなる。

答え.1

解説

(※図引用:「人体の器官02」illustAC様HPより)

1.〇 正しい。肺尖は、鎖骨上窩の高さにある。肺尖とは、肺の上部のとがった部分である。

2.× 胸骨角は、「第1肋骨」ではなく第2肋骨の高さにある。胸骨角とは、胸の中央で鎖骨よりやや足側にある突起である。 胸骨柄と胸骨体の結合部であり、第2肋骨が付着する。

3.× 横隔膜は、呼気時に肋骨弓より「下」ではなく上にある。横隔膜は、吸気時に収縮して下降し、呼気時には弛緩して上昇する。ちなみに、横隔膜とは、胸郭と腹郭を分ける筋膜性の膜であり、縦郭の境界をなしている。他にも、横隔膜の役割は、呼吸に関与する。

4.× 肋骨弓は、「第7~12肋軟骨」ではなく第7~10肋軟骨からなる。

・仮肋とは、第8~12肋骨までを指す。第8・9肋骨は、共通の軟骨を介して胸骨と連結し、第11・12肋骨は自由端に終わり、胸骨まで到達しない。ちなみに、肋骨弓とは、第7肋骨~第10肋骨を胸骨に連結させる肋軟骨の下縁が描く弓状の線である。

国試オタク

国試オタク