この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問66 熱の放散を増加させるのはどれか。

1.発汗

2.ふるえ

3.蛋白質摂取

4.皮膚血管の収縮

答え.1

解説

熱には3つの熱伝導形態があり、①熱伝導、②対流熱、③熱放射である。

①熱伝導は、物質を介して熱が伝わることをいう。(簡単にいうと、直接触れることによる熱の移動)

②対流熱は、液体や気体の流れに乗って熱が移動することをいう。

③熱放射は、温度差がある物体の間で、熱が移動することをいう。

④エネルギー変換熱は、電磁波や超音波など体内で吸収されて熱エネルギーに変換することをいう。

1.〇 正しい。発汗は、熱の放散を増加させる。発汗は、汗が皮膚表面で蒸発する際に熱を放散することで、体温が下げる。

2.× ふるえは、熱産生する。体が寒いと感じたときに筋肉の小さな収縮を引き起こして熱を生成する。これにより、体温を上げる。小刻みな収縮:シバリングによって生体内で熱が産生される現象である。

3.× 蛋白質摂取(食事、代謝)は、食事誘発性熱産生を引き起こす。食事誘発性熱産生とは、食事によって体内に吸収された栄養素が分解され、その一部が体熱となって消費されることで発生する。

4.× 皮膚血管の収縮は、熱の放散が減少する。寒さを感じたときに血液を中心部に集めて体温を保持する。

問67 肝細胞が血中グルコースから合成・貯蔵するのはどれか。

1.コレステロール

2.グリコーゲン

3.コラーゲン

4.デンプン

答え.2

解説

1.× コレステロールとは、脂質の一種でコレステロール骨格をもつ化合物である。血中脂質とは、血液中に含まれる脂肪分のこと。 LDL(悪玉)コレステロール、HDL(善玉)コレステロール、中性脂肪(トリグリセリド)などの総称となる。

2.〇 正しい。グリコーゲンは、肝細胞が血中グルコースから合成・貯蔵する。グリコーゲンとは、多糖類の一種で、エネルギーを貯蔵し人間の活動に欠かせないものである。普段は、肝臓や骨格筋等に蓄えられており、急激な運動を行う際のエネルギー源として、あるいは空腹時の血糖維持に利用される。

3.× コラーゲンとは、結合組織の主要な構成成分であり、タンパク質である。

4.× デンプン(糖質)とは、小腸で、消化酵素により単糖類(ブドウ糖)まで分解されて体内に吸収されるものである。

問68 蛋白質代謝の結果として生じたアンモニアを処理する経路はどれか。

1.尿素回路

2.クエン酸回路

3.電子伝達系

4.解糖系

答え.1

解説

1.〇 正しい。尿素回路は、蛋白質代謝の結果として生じたアンモニアを処理する経路である。尿素回路(オルニチン回路)は、肝臓でアンモニアを無毒な尿素に変換する経路である。蛋白質の代謝により生じたアンモニアは毒性が高いため、尿素回路によって処理され、尿素として体外に排出される。

2.× クエン酸回路(TCA回路、クレブス回路、トリカルボン酸回路)とは、ミトコンドリアでアセチルCoAが二酸化炭素と水へと酸化されATPを生成する。グルコース→ピルビン酸→アセチルCoA→【クエン酸回路】(オキサロ酢酸)+クエン酸→イソクエン酸→α-ケトグルタル酸→サクシニルCoA→コハク酸→フマル酸→リンゴ酸→オキサロ酢酸となる。

3.× 電子伝達系(酸化的リン酸化)とは、 細胞内(ミトコンドリア)で起こる呼吸(電子伝達系の複合体を経て酸素に渡してH2Oにする)に関連した現象で一連のリン酸化(ATP合成)反応のことである。電子伝達系では1分子のグルコースから約34分子のATPが生成される。

4.× 解糖系とは、生体内に存在する生化学反応経路の名称であり、グルコースをピルビン酸などの有機酸に分解し、グルコースに含まれる高い結合エネルギー(ATP)を生物が使いやすい形に変換していくための代謝過程である。グルコースから生じたピルビン酸は、還元され最終産物として乳酸になる。このグルコースから乳酸への変換経路は、酸素の関与なしに起こりうるので、嫌気的代謝(解糖)と呼ばれる。

問69 胃の役割で正しいのはどれか。

1.脂肪を分解する。

2.栄養素を吸収する。

3.食べた物を一時的に収縮する。

4.セクレチンを分泌する。

答え.3

解説

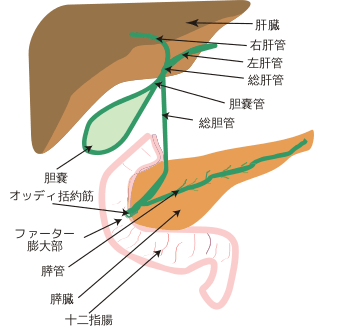

(※図引用:「胆嚢管」wikiより)

1.× 脂肪を分解するのは、主に「小腸」である。胆嚢から分泌される胆汁が脂肪を乳化し、膵臓から分泌されるリパーゼが脂肪を分解する。

2.× 栄養素を吸収するのは、主に「小腸」である。

3.〇 正しい。食べた物を一時的に収縮する。胃の働きは、食べた物を一時的に蓄える役割を持ち、消化酵素と胃酸を分泌して食べ物を消化しやすい形に分解する。胃の筋肉は、食べ物を機械的に攪拌し、消化を促進する。

4.× セクレチンを分泌するのは、主に「十二指腸のS細胞」である。セクレチンとは、十二指腸のS細胞から分泌され、胃酸分泌抑制や炭酸水素イオン分泌促進、膵液の分泌促進の作用がある。

問70 排便反射に関与するのはどれか。

1.迷走神経

2.正中神経

3.骨盤神経

4.坐骨神経

答え.3

解説

【排便反射の基本的な流れ】

①直腸壁が伸展(便が直腸に到達)

②求心路:骨盤神経(=骨盤内臓神経、S2~S4由来の副交感神経)を通じて仙髄に“便意”の情報が送られる。

③排便反射の中枢:仙髄(S2~S4レベル)が反射の初動を担う。

④遠心路:同じく骨盤神経の副交感神経線維が内肛門括約筋を「弛緩」、直腸平滑筋を「収縮」へ向かわせる(= 排便を促す方向)。一方で、外肛門括約筋は体性神経である陰部神経(pudendal nerve, S2~S4)によって支配され、随意的に収縮または弛緩ができる。

⑤排便:通常は内肛門括約筋が弛緩し、腹圧などの協力もあって便が排出される。しかし意識的に外肛門括約筋を収縮させることで排便を抑制(我慢)できる。

1.× 迷走神経とは、感覚神経・運動神経の一つである。嚥下運動や声帯の運動、耳介後方の感覚などに作用する。内臓(胃、小腸、大腸や心臓、血管など)に多く分布し、体内の環境をコントロールしている。刺激すると徐脈、咳、嘔吐などを生じる。強い痛みや精神的ショックなどが原因で、迷走神経が過剰に反応すると、心拍数や血圧の低下、失神などを引き起こす(迷走神経反射)。

2.× 正中神経とは、腕神経叢を出たのち上腕骨に沿って走り、前腕では橈骨と尺骨の間を走り、手根管をくぐりぬけて、主に手の親指側に分布する。支配する感覚の領域は手のひら側の親指から薬指の半分とその下の手のひら、手背側では親指から薬指の半分の指先である。正中神経麻痺で、tear drop sign(ティア ドロップ サイン)または、perfect O(パーフェクト Oテスト)や、Phalen(ファレンテスト)が陽性となる。ファーレン徴候(Phalen徴候)とは、手首を曲げて症状の再現性をみる検査である。perfect O(パーフェクト Oテスト)とは、親指と人差し指の先端をくっつけて丸形を作る検査である。

3.〇 正しい。骨盤神経は、排便反射に関与する。骨盤神経とは、排尿・排便・生殖器に関わる自律神経(副交感神経)である。内肛門括約筋を支配しており、排便の不随意的な制御に関わっている。ちなみに、内尿道括約筋を支配しており、不随意に尿を止める。

4.× 坐骨神経とは、下肢の運動と感覚を司る末梢神経である。

国試オタク

国試オタク