この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問76 飢餓時に起きるのはどれか。

1.インスリン分泌増加

2.グルカゴン分泌増加

3.グリコーゲン生成促進

4.蛋白質合成促進

答え.2

解説

1.× インスリン分泌は、「増加」ではなく減少する。なぜなら、飢餓時には血糖値が低下するため。インスリンとは、膵臓のランゲルハンス島にあるβ細胞から分泌されるホルモンの一種で、①血糖低下、②脂肪合成の作用がある。つまり、インスリンは血糖値が高いときに分泌されるホルモンで、血糖値を低下させる役割がある。

2.〇 正しい。グルカゴン分泌増加は、飢餓時に起きる。なぜなら、飢餓時には血糖値が低下し、エネルギー源を確保するため。グルカゴンとは、膵臓のランゲルハンス島にあるα細胞から分泌されるホルモンの一種で、①血糖上昇、②脂肪分解の作用がある。したがって、グルカゴンは肝臓でのグリコーゲン分解を促進し、グルコースを血液中に放出して血糖値を維持する。

3.× グリコーゲン生成は、「促進」ではなく抑制(不足)する。なぜなら、飢餓時にはエネルギー供給が不足するため。グリコーゲンの生成は促進されず、むしろ分解が促進される。ちなみに、グリコーゲンとは、多糖類の一種で、エネルギーを貯蔵し人間の活動に欠かせないものである。普段は、肝臓や骨格筋等に蓄えられており、急激な運動を行う際のエネルギー源として、あるいは空腹時の血糖維持に利用される。

4.× 蛋白質合成は、「促進」ではなく抑制(分解)する。なぜなら、飢餓時には体がエネルギー不足を補うため。これを尿路回路という。尿素回路は、蛋白質代謝の結果として生じたアンモニアを処理する経路である。尿素回路(オルニチン回路)は、肝臓でアンモニアを無毒な尿素に変換する経路である。蛋白質の代謝により生じたアンモニアは毒性が高いため、尿素回路によって処理され、尿素として体外に排出される。

問77 副甲状腺ホルモン(上皮小体ホルモン)で正しいのはどれか。

1.骨の吸収を抑制する。

2.腸管からのカルシウム吸収を抑制する。

3.ビタミンDを活性型に変換する。

4.腎臓のリン酸の再吸収を行進させる。

答え.3

解説

副甲状腺ホルモン(上皮小体ホルモン)とは、副甲状腺から分泌され、腎臓のカルシウム再吸収およびリンの排泄促進作用などがあり、血中のカルシウム濃度を上昇させる。つまり、副甲状腺ホルモンの分泌が低下すると、血中カルシウム濃度が低下する。それに伴い、しびれ感、テタニー(手指の不随意な筋収縮)、けいれんなどの症状が起こる。別名:パラトルモンである。

1.× 骨の吸収を「抑制」ではなく促進する。

2.× 腸管からのカルシウム吸収を「抑制」ではなく促進する。なぜなら、副甲状腺ホルモンは、ビタミンDの活性型を増やすため。

3.〇 正しい。ビタミンDを活性型に変換する。副甲状腺ホルモンは、腎臓でビタミンDの活性型であるカルシトリオールへの変換を促進する。カルシトリオールは腸管からのカルシウム吸収を増加させ、血中カルシウム濃度を上げる働きを持っている。

4.× 腎臓のリン酸の再吸収を「行進(※多分誤字:正しくは亢進)」ではなく抑制させる。これにより、尿中にリン酸が排泄され、血中リン酸濃度が低下する。

問78 非興奮時の神経細胞膜で透過性が最も高いのはどれか。

1.ナトリウムイオン

2.カリウムイオン

3.カルシウムイオン

4.水素イオン

答え.2

解説

Na+:活動電位発生時の急速な脱分極。

Ca2+:脱分極の維持(プラトー)に関わる。

K+:再分極の際に関わる。

1.× ナトリウムイオンは、活動電位の急速な立ち上がり(脱分極)に深く関与する。静止時には電位依存性Na⁺チャネルが閉じているため、透過性は低い。体液量や浸透圧の調整に関わる重要なイオンであり、血漿浸透圧の維持に寄与する。

2.〇 正しい。カリウムイオンは、非興奮時の神経細胞膜で透過性が最も高い。なぜなら、静止膜電位の形成は、主にK⁺の平衡電位によって規定されるため。活動電位が生じた後の再分極でもカリウムイオンが大きく関与する。

3.× カルシウムイオンは、心筋細胞の活動電位(プラトー相)や、神経終末での神経伝達物質放出などに関わる。神経伝達のトリガーとしてシナプス終末に流入し、シナプス小胞からの放出を促す。静止時はCa²⁺チャネルが閉じているため、透過性は低い。

4.× 水素イオンは、TCA回路(クエン酸回路)において、NADH + H⁺やFADH₂の形で放出されるなど、生化学的代謝において重要である。神経細胞膜の透過性とは直接関係せず、静止時のH⁺透過性が高いわけではない。

問79 大脳皮質運動野で正しいのはどれか。

1.中心前回に存在する。

2.下肢の支配領域が外側に存在する。

3.組織学的には4層が発達している。

4.障害により同側の運動麻痺が生じる。

答え.1

解説

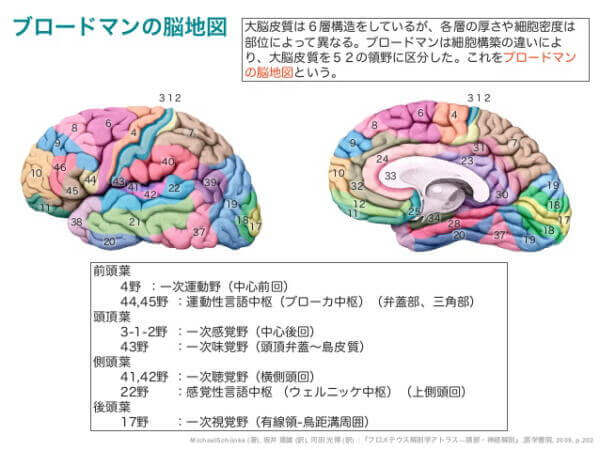

1.〇 正しい。中心前回に存在する。ブロードマンの脳地図では4野に相当し、随意運動を司る

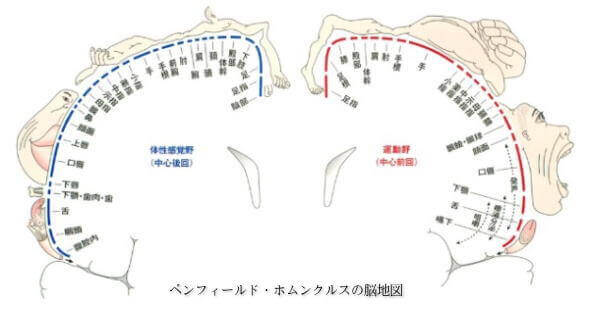

2.× 下肢の支配領域が「外側」ではなく内側に存在する(※下図参照)。

3.× 組織学的には「4層」ではなく5層が発達している。なぜなら、一次運動野のV層(内錐体細胞層)には、Betzの巨大錐体細胞が存在するため。Betzの巨大錐体細胞から出た神経線維が下降して随意運動を司る錐体路となる。上位運動ニューロンは、一次運動野のBetz細胞から始まる。ちなみに、補足運動野は自発的に一連の運動をプログラムする。

4.× 障害により「同側」ではなく対側の運動麻痺が生じる。これは、錐体路が交叉しているため。錐体路とは、大脳皮質運動野―放線冠―内包後脚―大脳脚―延髄―錐体交叉―脊髄前角細胞という経路をたどる。

問80 筋萎縮で正しいのはどれか。

1.筋細胞では興奮が弛緩を誘発する。

2.筋小胞体からカリウムイオンが放出される。

3.収縮時に細いアクチンフィラメントが滑走する。

4.筋収縮によりATPが発生する。

答え.3

解説

【筋収縮の機序】

①神経刺激が筋細胞膜を介して伝わり、筋小胞体からCa²⁺が放出される。

②放出されたCa²⁺はトロポニンに結合する。

③Ca²⁺が結合すると、トロポニンの構造が変化し、トロポミオシンがアクチンのミオシン結合部位から移動。

④ミオシン頭部がアクチンに結合できるようになり、ATP分解のエネルギーで首振り運動が起こる。

⑤アクチンフィラメントがミオシンフィラメントの間を滑走して筋収縮が生じる。

【運動による筋疲労によって起こる事象】

①代謝産物の蓄積(乳酸の増加やpHの低下)

②エネルギー供給率の低下(ATP低下、ADP増加、グリコーゲン低下)

③興奮収縮連関不全(筋小胞体へのCa2+取り込み低下)

1.× 筋細胞では興奮が、「弛緩」ではなく収縮を誘発する。通常は、「興奮 → 収縮 →(Ca²⁺が減少して)弛緩」という流れである。

2.× 筋小胞体から、「カリウムイオン」ではなくカルシウムイオン(Ca²⁺)が放出される。カルシウムイオンの放出が筋収縮を開始するきっかけとなる。

3.〇 正しい。収縮時に細いアクチンフィラメントが滑走する。筋収縮は、滑り説で説明され、アクチンフィラメント(細いフィラメント)がミオシンフィラメント(太いフィラメント)の間に滑り込む形で筋肉が短縮する。

4.× 筋収縮によりATPが「発生」ではなく消費する。ATPはミオシン頭部の動きを駆動し、収縮する。

設問文が、「筋萎縮で」と書いてあるが、設問文は「筋収縮」に関する問題である。筋萎縮とは、筋肉が長期間使われない場合や神経支配が失われた場合などに、筋線維が細くなる現象を指す。

国試オタク

国試オタク