この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問81 神経筋接合部のシナプス伝達で正しいのはどれか。

1.終盤から神経伝達物質が放出される。

2.神経伝達物資はアドレナリンである。

3.神経伝達物質の結合により筋細胞膜に過分極が生じる。

4.放出された神経伝達物質は酵素により分解される。

答え.4

解説

1.× 「終盤」ではなく終末から神経伝達物質が放出される。

2.× 神経伝達物資は、「アドレナリン」ではなくアセチルコリンである。アセチルコリンとは、代表的な神経伝達物質であり、①運動神経の神経筋接合部、②交感神経および副交感神経の節前線維の終末、副交感神経の節後線維の終末などのシナプスで放出される。

3.× 神経伝達物質の結合により、筋細胞膜に「過分極」ではなく脱分極が生じる。これにより活動電位が発生し、筋収縮が引き起こされる。ちなみに、過分極とは、シナプス下膜の膜電位が静止電位を超えてさらに負の電位となることである。

4.〇 正しい。放出された神経伝達物質は、酵素により分解される。神経筋接合部では、放出された神経伝達物質(アセチルコリン)は、シナプス間隙で酵素(アセチルコリンエステラーゼ)により迅速に分解され、シナプス伝達が終了する。

問82 筋紡錘で正しいのはどれか。

1.錘外筋線維に直行するように位置する。

2.無髄神経線が終末をつくる。

3.緊張力の変化に反応する。

4.錘内筋線維をγ運動神経線維が支配する。

答え.4

解説

筋紡錘とは、骨格筋の収縮を感知する感覚器(筋の長さとそれが変化する速さを感知する感覚器)であり、腱をたたいて骨格筋を急速に伸ばすと起こる筋単収縮(伸張反射)に関与する。

1.× 錘外筋線維に、「直行」ではなく平行するように位置する。なぜなら、筋紡錘は筋の長さの変化を感知するため。

2.× 「無髄」ではなく有髄神経線が終末をつくる。有髄神経線維は、Ia群求心性線維やⅡ群、Ⅲ群線維があげられる。

3.× 緊張力の変化に反応するのは、「腱紡錘(ゴルジ腱器官)」である。腱紡錘は錘外筋線維に対し直列して存在する。

4.〇 正しい。錘内筋線維をγ運動神経線維が支配する。これにより、筋紡錘の感度が調整され、筋の長さや張力の変化を感知できる。

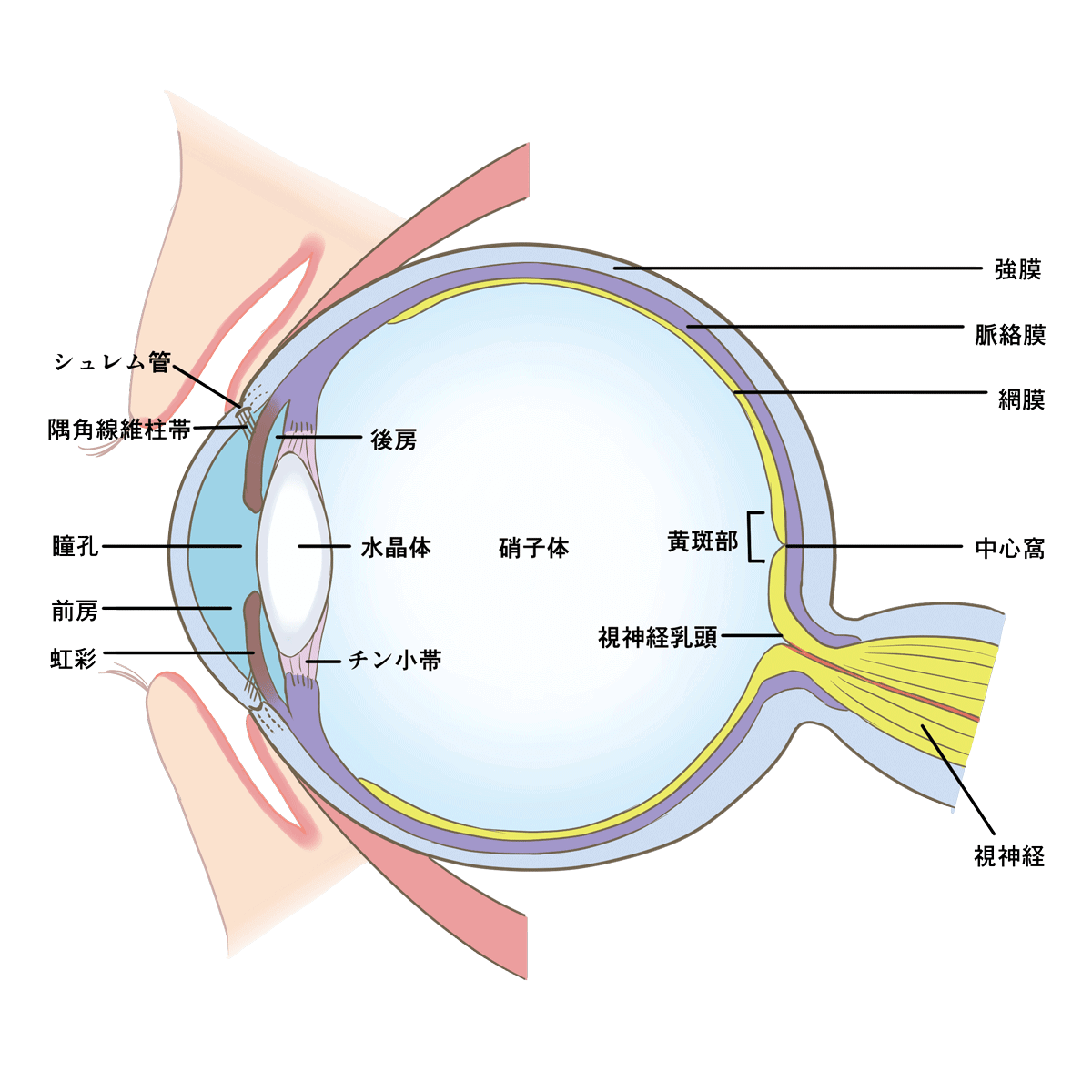

問83 網膜で正しいのはどれか。

1.硝子体寄りの最内層に神経節細胞が並んでいる。

2.中心窩に杆体が多く存在する。

3.視神経乳頭部に錐体が多く存在する。

4.光照射で視細胞に脱分極が生じる。

答え.1

解説

(※図:「看護師イラスト集」看護roo!様HPより)

1.〇 正しい。硝子体寄りの最内層に、神経節細胞が並んでいる。硝子体とは、眼球内の大部分を占める透明なゼリー状の組織で、眼球の形態を保ち、角膜や水晶体で屈折された光を網膜まで透過させる働きがある。網膜神経節細胞とは、目の網膜の内側面にある神経細胞であり、中間ニューロンを介して視細胞からの情報を受け取る。

2.× 中心窩に「杆体」ではなく錐体が多く存在する。錐体とは、色覚を支配し、明所視に関与し黄斑部の中心(網膜中心窩)に多い。一方、杆体とは、視野・暗所視に関与し、黄斑周辺部に多い。

3.× 視神経乳頭部に、視細胞(杆体や錐体)は存在しない。視神経乳頭とは、視神経が網膜を貫通する部分である。ここには視覚受容器(錐体細胞と桿体細胞)が存在しない。したがって、視神経乳頭は盲点と呼ばれることがある。

4.× 光照射で視細胞に「脱分極」ではなく過分極が生じる。光刺激によりロドプシンなどの視色素が分解され、視細胞内のナトリウムチャネルが閉じることで細胞内が過分極状態になる。

問84 月経周期の中で血中プロゲステロン値が最も高くなる時期はどれか。

1.月経期

2.増殖期

3.排卵期

4.分泌期

答え.4

解説

(※画像引用:日本医師会様HPより)

プロゲステロン(黄体ホルモン)は、基礎体温を上げ、受精卵が着床しやすい状態にする作用を持つ。プロゲステロン(黄体ホルモン)は、性周期が規則的で健常な成人女性において、着床が起こる時期に血中濃度が最も高くなるホルモンである。着床が起こる時期とは、月経の黄体期である。黄体期は、排卵した後の卵胞(黄体)から黄体ホルモン(プロゲステロン)が分泌されるようになる時期である。

1.× 月経期とは、出血が始まってから終わるまでの期間(子宮内膜が剥がれ落ちる期間)をさす。

2.× 増殖期とは、女性ホルモン(エストロゲン)が新しい子宮内膜を成長させていく時期(卵胞期と増殖期とはだいたい同じ時期)である。つまり、エストロゲンが高値となる時期である。

3.× 排卵期とは、黄体形成ホルモンと卵胞刺激ホルモンの血中濃度が急激に上昇して始まる時期である。黄体形成ホルモンは卵子の放出(排卵)を促すが、排卵は通常、両ホルモンの急激な増加が始まってから16~32時間後に起こる。この時期にはエストロゲンの血中濃度は低下し、プロゲステロンの血中濃度が上昇し始める。

4.〇 正しい。分泌期は、月経周期の中で血中プロゲステロン値が最も高くなる。分泌期とは、子宮内膜が成長を止めて受精卵が着床できるよう準備をする時期である。

・卵胞期:1回の月経周期が始まると脳の底の方にある下垂体というところから、卵を包んでいる卵胞を刺激する卵胞刺激ホルモン(FSH)が分泌されはじめ、卵胞は大きくなると同時に女性ホルモン(エストロゲン)を分泌する時期。

・増殖期:女性ホルモン(エストロゲン)が新しい子宮内膜を成長させていく時期。卵胞期と増殖期とはだいたい同じ時期。

・黄体期:排卵した後の卵胞(黄体)から黄体ホルモン(プロゲステロン)が分泌されるようになる時期。

・分泌期:子宮内膜が成長を止めて受精卵が着床できるよう準備をする時期。

問85 エストロゲンの生理作用で正しいのはどれか。

1.子宮内膜の増殖

2.骨吸収の促進

3.骨格筋の発達

4.体温の上昇

答え.1

解説

更年期障害とは、更年期に出現する器質的な変化に起因しない多彩な症状によって、日常生活に支障をきたす病態と定義される。更年期症状は大きく、①自律神経失調症状、②精神神経症状、③その他に分けられるが、各症状は重複して生じることが多い。治療の一つに、ホルモン補充療法(HRT)があげられる。ホルモン補充療法とは、エストロゲン(卵胞ホルモン)を補うことで、更年期障害を改善する治療法である。ほてり、のぼせ、発汗などといった代表的な症状に高い効果を示す。禁忌として、エストロゲン依存性悪性腫瘍(子宮内膜癌、乳癌)またその疑いのあるもの、重症肝機能障害、血栓性疾患などがあげられる。

エストロゲンとは、主に卵巣から分泌される女性らしさをつくるホルモンで、成長とともに分泌量が増え、生殖器官を発育・維持させる働きをもっている。女性らしい丸みのある体形をつくったり、肌を美しくしたりする作用もあるホルモンである。分泌量は、毎月の変動を繰り返しながら20代でピークを迎え、45~55歳の更年期になると急激に減る。

1.〇 正しい。子宮内膜の増殖は、エストロゲンの生理作用である。月経周期の増殖期にエストロゲンの作用により子宮内膜が厚くなり、受精卵が着床しやすい環境を整える。

2.× 骨吸収は、「促進」ではなく抑制である。閉経後のエストロゲン減少により骨粗鬆症のリスクが増加する。

3.× 骨格筋の発達は、主にアンドロゲン(男性ホルモン)の作用である。アンドロゲンとは、ステロイドの一種で、生体内で働いているステロイドホルモンのひとつである。アンドロゲンにはテストステロンとジヒドロテストステロン (dihydrotestosterone;DHT)があり、精巣の分化、機能、組織形成、さらに内性器・外性器の形成に重要な役割を果たす。

4.× 体温の上昇は、主にプロゲステロンの作用である。排卵後の黄体期にプロゲステロンの分泌が増加することで基礎体温が上昇する。ちなみに、プロゲステロンとは、基礎体温を上げ、受精卵が着床しやすい状態にする作用を持つ。プロゲステロン(黄体ホルモン)は、性周期が規則的で健常な成人女性において、着床が起こる時期に血中濃度が最も高くなるホルモンである。着床が起こる時期とは、月経の黄体期である。黄体期は、排卵した後の卵胞(黄体)から黄体ホルモン(プロゲステロン)が分泌されるようになる時期である。

・卵胞期:1回の月経周期が始まると脳の底の方にある下垂体というところから、卵を包んでいる卵胞を刺激する卵胞刺激ホルモン(FSH)が分泌されはじめ、卵胞は大きくなると同時に女性ホルモン(エストロゲン)を分泌する時期。

・増殖期:女性ホルモン(エストロゲン)が新しい子宮内膜を成長させていく時期。卵胞期と増殖期とはだいたい同じ時期。

・黄体期:排卵した後の卵胞(黄体)から黄体ホルモン(プロゲステロン)が分泌されるようになる時期。

・分泌期:子宮内膜が成長を止めて受精卵が着床できるよう準備をする時期。

国試オタク

国試オタク