この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題101.25歳の男性。交通事故で救急搬入され、大腿骨骨幹部骨折の診断を受け入院した。翌日、呼吸困難を訴え始めた。

この患者の所見として考えられないのはどれか。

1.頻脈

2.皮膚の点状出血斑

3.発熱

4.血尿

解答4

解説

・25歳の男性(交通事故)。

・診断:大腿骨骨幹部骨折。

・翌日:呼吸困難を訴え始めた。

→大腿骨骨幹部骨折の合併症をおさえておこう。大腿骨骨幹部骨折などの長管骨骨折後1〜3日以内に呼吸困難や意識障害を呈する場合、脂肪塞栓症候群が疑われる。骨髄内の脂肪が血流に乗って肺毛細血管に塞栓を起こす。

・脂肪塞栓症候群とは、大腿骨をはじめとする長管骨骨折や髄内釘手術を契機に、非乳化脂肪滴である中性脂肪が循環系に流入し、肺、脳、皮膚に脂肪塞栓症をきたし、呼吸器症候、中枢神経症候、皮膚点状出血などを呈する症候群である。長管骨骨折での発生率は0.9~2.2%とされている。

1.〇 頻脈は、脂肪塞栓症候群の症状のひとつである。なぜなら、脂肪塞栓によって肺血流障害(換気血流比不均衡)が生じ、酸素化が低下して低酸素血症を引き起こすため。

2.〇 皮膚の点状出血斑は、脂肪塞栓症候群の症状のひとつである。なぜなら、脂肪滴が肺や脳の毛細血管を塞栓し、その後血小板減少や毛細血管損傷によって微小出血が生じるため。特に、脂肪塞栓では血小板凝集・補体活性化が起こり、微小血管障害を惹起する。

3.〇 発熱は、脂肪塞栓症候群の症状のひとつである。なぜなら、脂肪滴が血管内で化学的炎症を起こすため。これにより全身の炎症反応を生じる。

4.× 血尿は、この患者の所見として考えられにくい(脂肪塞栓症との関連性は低い)。なぜなら、脂肪塞栓症は主に肺毛細血管・脳毛細血管・皮膚毛細血管を障害するものであるため。

・血尿とは、尿に血液が混ざっている状態を指す。主な原因として、悪性腫瘍や結石、膀胱炎などの炎症、腎臓の内科的な病気などが考えられる。

問題102.32歳の女性。膝蓋骨不全骨折で膝関節軽度屈曲位のギプスシャーレ固定を施行した。3週後、膝関節の可動域訓練を開始した。翌日、「自宅に帰ってから太ももに痛みが出ました。運動を始めてから固定時にはなかった痛みが出てとても不安でした。」と訴えた。

この訴えに対する共感的態度はどれか。

1.そのような弱気では関節の動きはよくなりませんよ。

2.今回のケガをする前にこういった事はありませんでしたか。

3.今まで感じたことのない痛みが出たのは心配でしたね。

4.動かし始めにはよくあることですから問題ありませんよ。

解答3

解説

共感的態度とは、相手の立場に立ったうえで、相手の感情や思いを理解して関わろうとする態度のことである。

1.× そのような弱気では関節の動きはよくなりませんよ。

これは、否定的・指導的態度である。

2.× 今回のケガをする前にこういった事はありませんでしたか。

これは、質問的(探索的)態度である。情報収集のための質問である。

3.〇 正しい。今まで感じたことのない痛みが出たのは心配でしたね。これは、共感的態度である。なぜなら、患者の「痛みが出て不安だった」という感情表現に対し、「心配でしたね」とその感情を受け止め、言語化しているため。

・共感とは、「それはさぞ心配でしょう」など患者の感情についての理解を伝えることである。

4.× 動かし始めにはよくあることですから問題ありませんよ。

これは、説明的な態度である。この返答は、患者の「不安」を、理屈で返している特徴をもつ。

ロジャーズの3原則とは、アメリカの心理学者であるカール・ロジャーズが提唱した「傾聴」の3つの構成要素を表すものである。

【ロジャーズ,C.Rの3原則】

①「共感的理解」:相手の話を、相手の立場に立って、相手の気持ちに共感しながら理解しようとすること

②「無条件の肯定的配慮」:相手の話を善悪の評価や好き嫌いの評価をせずに聴くこと

③「自己一致」:聴き手が相手に対しても、自分に対しても真摯な態度で、話が分かりにくい時は分かりにくいことを伝え、真意を確認すること

問題103.8歳の男児。上腕骨顆上骨折で整復固定を施行した。その日の夜、患肢の激しい痛みを訴え来所した。

最初に行うのはどれか。

1.朝まで様子をみる。

2.固定を緩める。

3.患部を氷嚢で冷やす。

4.患肢を挙上する。

解答2

解説

・8歳の男児(上腕骨顆上骨折で整復固定)。

・その日の夜:患肢の激しい痛みを訴えた。

→本症例は、コンパートメント症候群(Volkmann拘縮の初期)が疑われる。その対応を選択できるようにしよう。

・コンパートメント症候群とは、骨・筋膜・骨間膜に囲まれた「隔室」の内圧が、骨折や血腫形成、浮腫、血行障害などで上昇して、局所の筋・神経組織の循環障害を呈したものをいう。症状として6P【①pain(痛み)、②pallor(蒼白)、③paresthesia(知覚障害)、④paralysis(運動麻痺)、⑤pulselessiiess(末梢血管の拍動の消失)、⑥puffiniss(腫脹)】があげられ、それらを評価する。

1.× 朝まで様子をみるより優先されるものが他にある。なぜなら、コンパートメント症候群を放置すれば、フォルクマン拘縮という不可逆的な虚血性拘縮を生じるため。

・上腕骨顆上骨折とは、小児の骨折中最多であり、ほとんどが転倒の際に肘を伸展して手をついた場合に生じる。転移のあるものは、肘頭が後方に突出してみえる。合併症は、神経麻痺(正中・橈骨神経)、フォルクマン拘縮(阻血性拘縮)、内反肘変形などである。

・フォルクマン拘縮とは、前腕屈筋群の虚血性壊死と神経の圧迫性麻痺により拘縮を起こすものである。

2.〇 正しい。固定を緩める。なぜなら、固定を緩めて循環を改善する必要があるため。循環を改善することで、筋・神経の虚血壊死を防止できる。

3.× 患部を氷嚢で冷やすより優先されるものが他にある。なぜなら、冷却は局所の血流を一時的に減らすため。したがって、既に血行障害がある場合には、虚血を悪化させるおそれがある。

4.× 患肢を挙上するより優先されるものが他にある。なぜなら、挙上により末梢血流がさらに低下するため。したがって、既に血行障害がある場合には、虚血を悪化させるおそれがある。

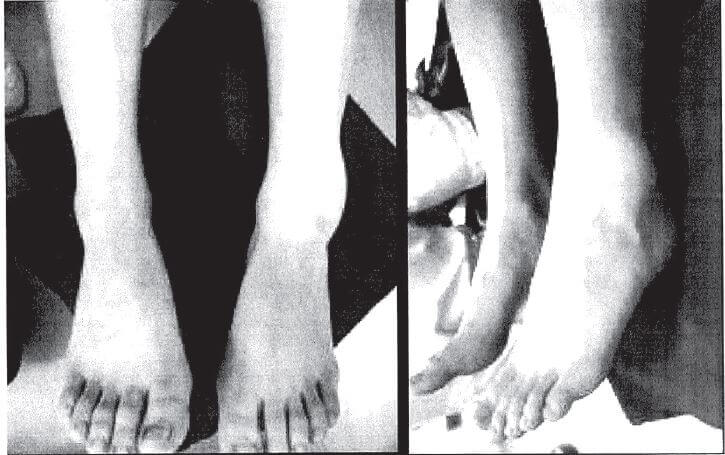

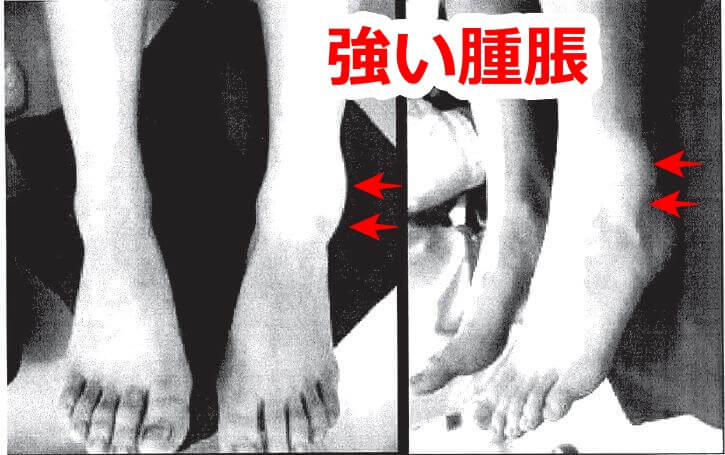

問題104.20歳男性。野球で外野フライを追っているとき、芝生に足をとられ左足の内がえし運動を強制され受傷し来所した。受傷後、約30分での外観写真を下に示す。

この時点で除外できる損傷はどれか。

1.前距腓靭帯断裂

2.前脛腓靱帯損傷

3.外果骨折

4.第5中足骨基部裂離骨折

解答4

解説

・20歳男性。

・野球中:左足の内がえし運動を強制され受傷。

・受傷後約30分の外観写真:外果周辺に強い腫脹。

→足関節内反捻挫とは、足を内側に捻って捻挫したものをさす。スポーツ(着地をした瞬間や切り返し動作などで足をついた瞬間)、歩行時や走行時で足をついた瞬間などに起こしやすい。足関節内反捻挫の場合は、外側の前距腓靭帯や前脛腓靭帯が損傷しやすい。したがって、外返しの作用を持つ筋肉を鍛えることが予防につながる。

・内がえし(内反)とは、内転・回外・底屈が組み合わされている運動のことである。

1~2.× 前距腓靭帯断裂/前脛腓靱帯損傷は除外できない。なぜなら、足関節内反捻挫の場合は、外側の前距腓靭帯や前脛腓靭帯が損傷しやすいため。受傷直後から外果前方を中心に腫脹・圧痛が出やすい。

3.× 外果骨折は除外できない。なぜなら、内反捻挫により、腓骨遠位端(外果)に牽引ストレスを生じるため。

4.〇 正しい。第5中足骨基部裂離骨折が現時点で「除外できる」損傷である。

・第5中足基部裂離骨折とは、下駄骨折とも呼び、昔下駄を履いたときに足を捻り発生しやすかったため起こっていた。下駄での発症以外では転倒や段差の踏み外し等が原因で起こる。第5中足骨基底部には、短腓骨筋が付着しているため、足を捻った際に筋肉の収縮力により裂離骨折が起こる。第5中足骨基底部には短腓骨筋が付着しているため、足を捻った際に筋肉の収縮力により裂離骨折が起こる。

・短腓骨筋の【起始】腓骨外側面、前下腿筋間中隔、【停止】第5中足骨粗面、【作用】足関節底屈、外返し、【神経】浅腓骨神経である。

外側靭帯は、前距腓靭帯、踵腓靭帯、後距腓靭帯を合わせていう。

【足関節靭帯損傷の受傷原因】

足関節の内反や外反が強い外力でかかる捻挫が最も多い。

内反捻挫は、足関節外側靭帯(前距腓靭帯、踵腓靭帯、後距腓靭帯)が損傷される。

外反捻挫は、足関節内側靭帯(三角靭帯)が損傷される。

【頻度】

外反捻挫より内反捻挫が多い。

足関節外側靭帯(前距腓靭帯、踵腓靭帯、後距腓靭帯)の中でも前距腓靭帯が多く損傷される。

なぜなら、足関節の可動域が、外反より内反の方が大きく、内反・底屈に過強制力がかかるため。

問題105.30歳の女性。交通事故で頸部の急激な過伸展と過屈曲が強制され、後頭部・項部痛、めまい、耳鳴り、顔面・上肢の感覚異常や夜間上肢のしびれ感などの症状がみられる。スパーリングテスト及びジャクソンテストはともに陰性で、深部反射は正常、筋力低下もみられなかった。

病型分類で最も考えられるのはどれか。

1.頸椎捻挫型

2.根症状型

3.頸部交感神経症候群(バレ・リーウー症状)型

4.脊髄症状型

解答3

解説

・30歳の女性。

・交通事故で頸部の急激な過伸展と過屈曲が強制。

・後頭部・項部痛、めまい、耳鳴り、顔面・上肢の感覚異常や夜間上肢のしびれ感など。

・スパーリングテスト及びジャクソンテストはともに陰性

・深部反射は正常、筋力低下もみられなかった。

→ほかの選択肢が消去できる理由をあげられるようにしよう。

1.× 頸椎捻挫型より優先されるものが他にある。なぜなら、本症例の症状は、自律神経系(めまい・耳鳴りなど)を含んでいるため。

・頸椎捻挫型とは、頸部の筋・靭帯の損傷による局所症状にとどまり、肩が重い、首の筋肉の痛み、熱感の症状にとどまる。

2.× 根症状型より優先されるものが他にある。なぜなら、本症例の症状は、筋力・反射異常がないため。

・根症状型とは、神経根の圧迫または牽引によって、腕の強い痛み、知覚異常がみられる。

3.〇 正しい。頸部交感神経症候群(バレ・リーウー症状)型が病型分類で最も考えられる。なぜなら、頸椎捻挫により、自律神経症状を呈しているため。

・バレー・リュー症状とは、事故のあと頚部交感神経が刺激されることによって、後頭部痛、めまい、耳鳴、眼精疲労、全身倦怠、動悸などの症状のことをいう。バレー・リュー症候群、自律神経失調症、外傷性頚部症候群などと呼ぶことがある。

4.× 脊髄症状型より優先されるものが他にある。なぜなら、本症例の症状は、自律神経系(めまい・耳鳴りなど)を含んでいるため。

・脊髄症状型とは、下肢のしびれ感や知覚異常、麻痺などを呈する。

国試オタク

国試オタク