この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

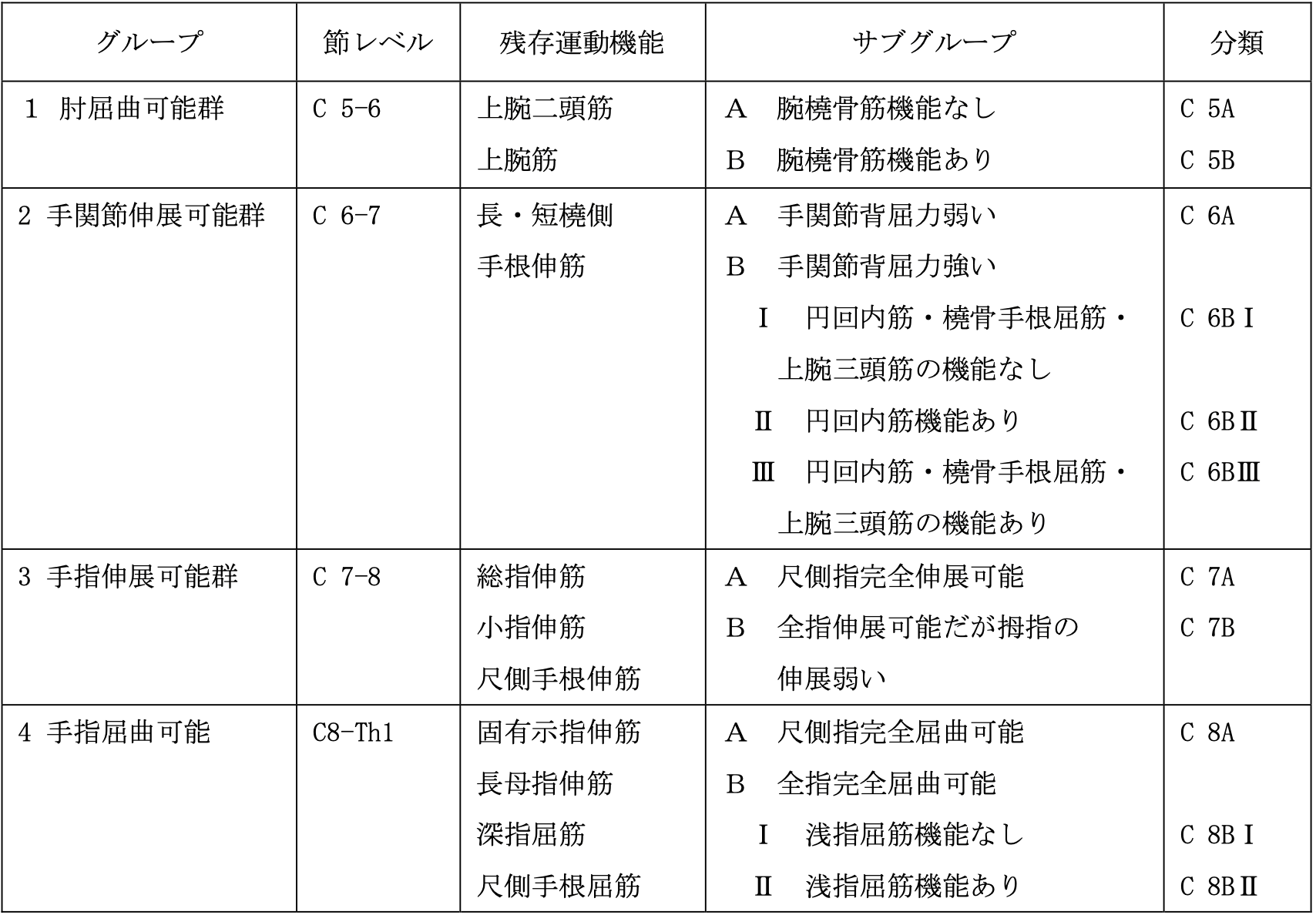

問題106.48歳の男性。1年ほど前から歩きにくさを感じていた。1か月前から両手にしびれを感じたため来所した。深部反射は、下顎反射正常、上腕二頭筋腱反射消失、上腕三頭筋腱反射亢進、膝蓋腱反射およびアキレス腱反射の亢進がみられた。

責任病巣となる脊髄高位はどれか。

1.C3

2.C5

3.C7

4.Th1

解答2

解説

・48歳の男性(1年ほど前から歩きにくさ)。

・1か月前から両手にしびれを感じた。

・深部反射:下顎反射正常、上腕二頭筋腱反射消失、上腕三頭筋腱反射亢進、膝蓋腱反射およびアキレス腱反射の亢進。

→ほかの選択肢の消去できる理由をあげられるようにしよう。

1.× C3が責任病巣となる場合、上肢近位筋(僧帽筋以外の頚肩帯)や呼吸補助筋への影響、上肢全体の広範感覚障害が目立つことが多い。

2.〇 正しい。C5は、責任病巣となる脊髄高位である。なぜなら、上腕二頭筋腱反射(C5–C6)の反射弓に節性(前角・前根)障害が生じて反射低下/消失となり、一方でその下位(C7・腰仙髄)には錐体路遮断による深部反射亢進が出現しているため。

3~4.× C7,Th1(以下)が責任病巣となる場合、上腕三頭筋腱反射(C7)は低下/消失するため。

問題107.20歳の男性。バレーボール選手。3日前から右の肩より上肢にかけて鈍痛が出現、上肢の挙上時に脱力感を覚え来所した。肩関節屈曲時に肩甲骨内側縁と肩甲骨下角が後方に突出するのがみられた。

考えられるのはどれか。

1.長胸神経麻痺

2.動揺性肩関節

3.副神経麻痺

4.凍結肩

解答1

解説

・20歳の男性(バレーボール選手)。

・3日前:右の肩より上肢にかけて鈍痛が出現、上肢の挙上時に脱力感。

・肩関節屈曲時に肩甲骨内側縁と肩甲骨下角が後方に突出するのがみられた(翼状肩甲)。

→ほかの選択肢の消去できる理由をあげられるようにしよう。

1.〇 正しい。長胸神経麻痺が最も考えられる。なぜなら、本症例は翼状肩甲がみられているため。

・翼状肩甲とは、肩甲骨内側縁が後方に突出して鳥の翼のような形状をとることをいう。原因として、長胸神経の障害である。長胸神経支配の前鋸筋麻痺があげられる。

2.× 動揺性肩関節より優先されるものが他にある。なぜなら、翼状肩甲との関連性は低いため。

・動揺性肩関節とは、原因が外力や肩関節の軟部組織に異常がないにも関わらず、肩関節に動揺性を認める関節不安定症をいう。若年者や女性、投球やスパイクなどでオーバーアーム動作を行うスポーツ選手に多い。急性期は安静、ストレッチ、痛み止め・湿布の使用、物理療法などを行う。 回復期はリハビリテーション(筋力強化、ストレッチなど)の機能回復を行う。また、リハビリでは再発予防の指導も適宜行う。

3.× 副神経麻痺より優先されるものが他にある。なぜなら、副神経麻痺による翼状肩甲は、肩甲骨上角付近(外側上方)が突出するため。本症例は、肩甲骨内側縁と肩甲骨下角が後方に突出している。

・副神経は、胸鎖乳突筋、僧帽筋を支配する。僧帽筋は、肩甲骨上方回旋・挙上に関与する。したがって、僧帽筋が麻痺すると肩甲骨が下方・外側に偏位し、上角が突出する。

4.× 凍結肩より優先されるものが他にある。なぜなら、翼状肩甲との関連性は低いため。

・凍結肩とは、五十肩(肩関節周囲炎)ともいい、慢性炎症に分類される。肩関節とその周辺組織(肩峰下滑液包や腱板など)の退行性変性が原因となり肩関節の痛みと運動の制限を伴うものである。加齢による退行変性を基盤に発症し、疼痛(運動時痛、夜間時痛)と運動障害を主徴とする。

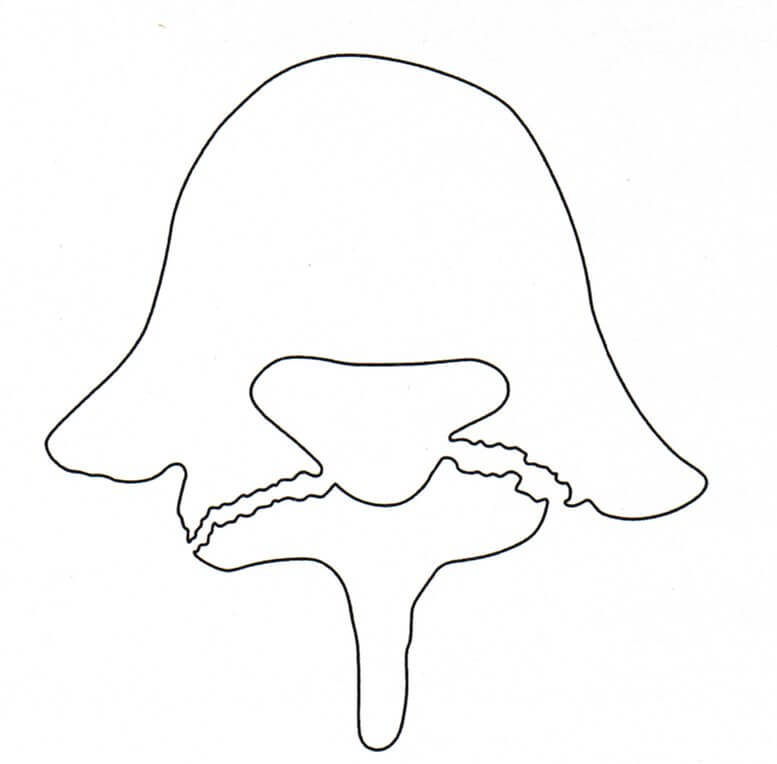

問題108.16歳の男子。柔道歴6年。高等学校の柔道部に所属している。2か月前から背負い投をかける際に腰に痛みを感じていたが放置していた。3日前から痛みが強くなり来所した。上体を後方へ伸展させると疼痛の増強を認めた。近医を紹介し、CT検査を受けたところ、第5腰椎に図のような所見が得られた。

この患者に対する治療で誤っているのはどれか。

1.背筋を強化する運動は許可する。

2.スポーツ活動を6か月程度禁止する。

3.腰部にサポーターを装着させる。

4.下肢のストレッチ体操を行わせる。

解答1

解説

・16歳の男子(柔道歴6年)。

・2か月前:背負い投をかける際に腰に痛みを感じていたが放置。

・3日前:痛みが強くなり来所。

・上体を後方へ伸展させると疼痛の増強。

・CT検査:第5腰椎の腰椎分離症の疑い。テリアの首輪とは、関節突起間部と呼ばれる部分が折れている所見をいう。腰椎分離症でみられる所見である。

→腰椎分離症とは、腰部の繰り返しのスポーツ動作によるストレスで起こる関節突起間部の疲労骨折である。日本人男性の約8%にみられ、また成長期のスポーツ選手の腰痛の原因の30~40%を占める。L5に好発し、腰部から殿部の痛みと圧痛・叩打痛がみられる。椎弓と呼ばれる腰椎の後方部分が分離した状態のことを指す。歩行時に下肢痛やしびれなどの症状が出現する。また、Kemp徴候(他動的な後側屈による放散痛)がみられる。

1.× 背筋を強化する運動は、「許可」ではなく禁忌とする。なぜなら、体幹の伸展運動は疼痛を誘発させる運動であるため。腰椎の分離部に対し、体幹伸展時に圧縮力がかかり、骨折部が離開し治癒を妨げる。

2.〇 正しい。スポーツ活動を6か月程度禁止する。なぜなら、腰椎の骨癒合に必要な期間であるため。運動を継続すれば、分離部へのストレスが持続し、競技復帰が遅延する。

3.〇 正しい。腰部にサポーターを装着させる。なぜなら、外固定によって動きを制限することが治癒促進につながるため。サポーターにより、腰椎の伸展・回旋運動を制限して、分離部の安静を保つことができる。

4.〇 正しい。下肢のストレッチ体操を行わせる。なぜなら、ハムストリングスや大腿四頭筋が硬いと、前屈・伸展動作時に腰椎へのストレスが増大するため。

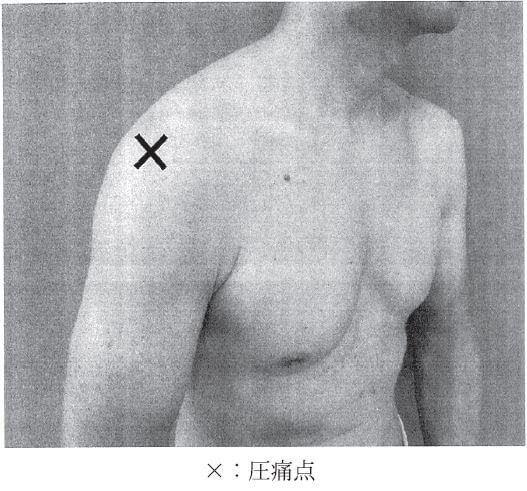

問題109.41歳男性。ソフトボール大会で送球した際に右肩に鋭い痛みを感じ負傷退場した。痛みは一時緩和したが、その後徐々に悪化してきた。下の写真に示す部位に圧痛が著しいが、腫脹はほとんど認められない。運動痛および外転制限が著明である。

陽性となるのはどれか。

1.ヤーガンソンテスト

2.ドロップアームサイン

3.ライトテスト

4.サルカスサイン

解答2

解説

・41歳男性。

・送球した際:右肩に鋭い痛みを感じた。

・痛みは一時緩和したが、その後徐々に悪化。

・肩峰部:圧痛が著しい。

・腫脹はほとんど認められない。

・運動痛および外転制限が著明である。

→本症例は、腱板断裂が疑われる。腱板断裂とは、肩のインナーマッスルである棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋の腱が損傷・断裂していることをいう。肩峰や上腕骨頭とのインピンジメント(衝突)で損傷されやすい棘上筋腱の損傷がほとんどである。

1.× ヤーガンソンテストは、上腕二頭筋腱炎(等尺性収縮)を評価する。患者の肘90°屈曲させ、検者は一側の手で肘を固定して、他方の手で患側手首を持つ。次に患者にその前腕を外旋・回外するように指示し、検者はそれに抵抗を加える。

2.〇 正しい。ドロップアームサインが陽性となる。

・ドロップアームサインは、腱板損傷(等尺性収縮)を評価する。方法は、座位で被験者の肩関節を90°より大きく外転させ、検者は手を離すテストである。

3.× ライトテストの陽性は、胸郭出口症候群において陽性となる。座位で両側上肢を挙上(肩関節を外転90°、外旋90°、肘関節90°屈曲)させると、橈骨動脈の脈拍が減弱する。

4.× サルカスサインは、反復性肩関節脱臼などの肩関節不安定性を評価する検査である。肩関節外転外旋位で、上腕骨頭を後方から前方へ押し出すストレスをかけた際の不安感を確認する。ストレスをかけた際に不安感や怖さを感じたら陽性である。

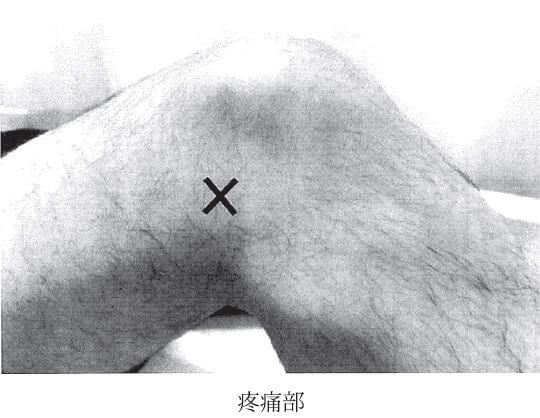

問題110.18歳の男子。3週間前から毎日ランニングをしている。最近、膝外側部痛が出現し来所した。徒手検査で膝関節の内反を強制しながら膝を伸展していくと疼痛が再現される。疼痛部の写真を下に示す。

疼痛の原因で考えられるのはどれか。

1.亜脱臼

2.嵌頓

3.摩擦

4.牽引

解答3

解説

・18歳の男子。

・3週間前から毎日ランニングをしている。

・最近、膝外側部痛が出現し来所。

・徒手検査で膝関節の内反を強制しながら膝を伸展していくと疼痛が再現される(グラスピングテスト)。

→本症例は、腸脛靭帯炎が疑われる。腸脛靱帯炎の原因は、膝の屈伸運動を繰り返すことによって腸脛靱帯が大腿骨外顆と接触して炎症(滑膜炎)を起こし、疼痛が発生する。 特にマラソンなどの長距離ランナーに好発し、ほかにバスケットボール、水泳、自転車、エアロビクス、バレエ等にも多い。

・Graspingテスト(グラスピングテスト)は、腸脛靭帯を圧迫してテンションをかけた状態で、膝の曲げ伸ばしで症状が再現されるかどうかで判断する。腸脛靱帯炎の原因は、膝の屈伸運動を繰り返すことによって腸脛靱帯が大腿骨外顆と接触して炎症(滑膜炎)を起こし、疼痛が発生する。

1.× 亜脱臼とは、関節の骨が完全にはずれず、少しずれた状態である。ドアの蝶番がゆるんで位置がずれるようなもので、動かすと痛みや不安定さが出る。放置すると繰り返し起こりやすくなるである。

2.× 嵌頓とは、膝に物がはさまり、曲げ伸ばしがしにくくなる状態である。(※読み:かんとん)膝半月板損傷でみられるいわゆる「膝ロッキング現象」である。

3.〇 正しい。摩擦は、疼痛の原因で考えられる。なぜなら、本症例の膝外側部痛(腸脛靭帯炎)の原因は、腸脛靭帯と大腿骨外側上顆の摩擦による炎症であるため。ランニングなどで繰り返し摩擦を受けると、滑膜炎・滑液包炎を生じて疼痛を起こす。

4.× 牽引は、筋・腱付着部炎(例:オスグッド病など)などにみられる。牽引による疼痛は、筋腱が骨付着部を引っ張ることで生じる。

国試オタク

国試オタク