この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題76.骨折と合併症との組合せで誤っているのはどれか。

1.鎖骨骨折:変形癒合

2.上腕骨骨幹部骨折:橈骨神経損傷

3.上腕骨外顆骨折:内反肘

4.手舟状骨骨折:偽関節

解答3

解説

1.〇 正しい。鎖骨骨折:変形癒合

なぜなら、鎖骨は、様々な筋(三角筋、大胸筋、鎖骨下筋、僧帽筋)が付着し、牽引力の方向が複雑であるため。したがって、整復保持が困難な骨である。

2.〇 正しい。上腕骨骨幹部骨折:橈骨神経損傷

なぜなら、橈骨神経は、上腕骨の橈骨神経溝(骨幹部後面)を走行しているため。したがって、骨折(外力)によって橈骨神経が牽引・挟み込み・断裂されやすい。

3.× 上腕骨外顆骨折は、「内反肘」ではなく外反肘が起きやすい。受傷起点で、前腕回内位で肘関節外反強制されることから、後遺症には、外反肘、遅発性尺骨神経麻痺などがあげられる。

・外反肘とは、上腕の軸に対して前腕の軸が、正常(10~15°程度外反)より外側を向いている状態(手部が外側に開く状態)である。

・上腕骨外顆骨折とは、①pull off型(肘伸展位で手掌を衝いて転倒し、肘に内転力が働き、前腕伸筋群の牽引作用により発生)と②push off型(肘伸展位または軽度屈曲位、前腕回内位で手を衝き転倒して発生)するタイプがある。症状は、疼痛や腫脹、異常可動性、運動障害がみられる。固定は、肘関節80~90°屈曲位、手関節軽度伸展、前腕回外位である。

4.〇 正しい。手舟状骨骨折:偽関節

なぜなら、手舟状骨は、血行が乏しい(特に近位骨片)ため。骨癒合が遅れやすく、適切に固定しないと偽関節を生じやすい。

・偽関節とは、骨折部の癒合不全により異常可動をきたすことである。血流が少なく、骨癒合が起こりにくい部位の骨折が好発部位である。つまり、①大腿骨頸部骨折、②手の舟状骨骨折、③脛骨中下1/3骨折等は偽関節を起こしやすい。

問題77.上腕骨骨折で骨癒合が起こりにくいのはどれか。

1.近位骨端線離開

2.大結節単独骨折

3.骨頭骨折

4.外科頸骨折

解答3

解説

【分類】①結節上骨折(骨頭骨折、解剖頸骨折)、②結節下骨折(外科頸骨折、大結節・小結節単独骨折、結節部貫通骨折)、③骨端線離開があげられる。

【原因】主に介達外力により発生する。少年期・高齢者に多い。※直達外力の場合は青壮年にも生じる。

1.〇 近位骨端線離開より骨癒合が起こりにくい部位が他にある。なぜなら、骨端線離開は小児に多く、骨端部の血流が豊富で骨形成能が高いため。

・上腕骨近位骨端線離開とは、リトルリーグ肩とも呼ばれ、成長期の投球選手に特有の障害である。成長途中の骨の端にある骨端線(成長軟骨)は、物理的に脆弱なため、繰り返しの投球動作による牽引力や圧縮力によってストレスがかかり、骨端線が損傷したり、離開したりする。骨端線病変では、関節自体には問題がなく、関節の動きでは痛まないことが多い。

・骨端線離開とは、骨端線骨折ともいい、骨端線閉鎖前の成長期に繰り返し骨端線に負担がかかることで、骨同士が離れてしまう病態のことである。好発年齢は10歳〜15歳と言われる。ちなみに、骨端線とは、成長期に見られる骨を成長させる部分のことで、力学的に弱い部分である。

2.〇 大結節単独骨折より骨癒合が起こりにくい部位が他にある。なぜなら、大結節は、骨片が大きく、血流も比較的良好であるため。

・上腕骨大結節骨折とは、介達外力によって大結節の剥離骨折をきたしている状態である。したがって、腱板損傷も伴うことが多い。

3.× 骨頭骨折は、上腕骨骨折で骨癒合が起こりにくい。なぜなら、上腕骨骨頭骨折は血行が乏しいため。したがって、壊死や偽関節を形成するリスクが高い。骨頭骨折とは、激突などの肩部の強打で生じる。単独骨折はまれで、症状として、肩関節挫傷・打撲傷、疼痛著明(自発痛、限局性圧痛、関節運動時痛)関節内血腫、著しい機能障害、腫脹、軋轢音などがみられる。関節内骨折のため骨癒合が悪く、骨頭の阻血性壊死や外傷性関節症を起こすことがある。高齢者では関節拘縮に注意する。固定は、転位がなければ肩関節外転70~80°、水平屈曲30~40°で行う。

4.〇 外科頸骨折より骨癒合が起こりにくい部位が他にある。なぜなら、骨折部が骨髄を含む広い海綿骨領域であり、血行が良好で再生力が高いため。

・上腕骨外科頸骨折とは、上腕骨の骨折の中で、特に高齢者に多く発生する骨折の一つであり、骨頭から結節部にかけての太い部分から骨幹部に移行する部位で発生する。老年期とは、一般的に65歳以上をいう。

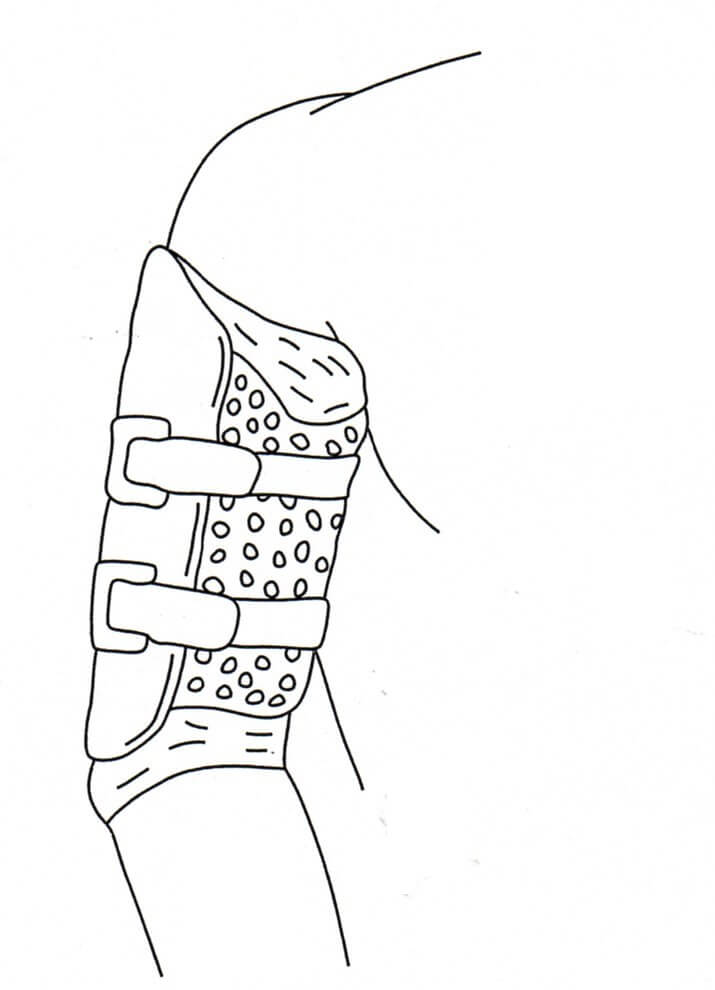

問題78.上腕骨骨幹部骨折の装具固定を図に示す。

正しいのはどれか。

1.骨折整復直後の固定に適している。

2.整復に患肢の重量を利用している。

3.小児の骨折に用いられる。

4.肩関節の自動運動が可能である。

解答4

解説

1.× 骨折整復「直後」の固定には適していない。なぜなら、骨折整復直後は、炎症症状(特に、腫脹)が強いため、循環障害を起こす危険がある。まずは三角巾による仮固定を行い、数日~1週間後、腫れが引いた段階で、上腕骨用スプリントに切り替える。

2.× 整復に患肢の重量を利用しているのは、ハンギングキャストの特徴である。

・ハンギングキャストとは、主に上腕骨骨幹部骨折(一部、ずれのある上腕骨近位端骨折)に用いられ、脇の下から手部までギブスをまいてその重みで整復する。

3.× 「小児」ではなく成人の骨折に用いられる。なぜなら、小児では、骨癒合が早く再生力が強いため、シンプルなギプス固定で十分なため。

4.〇 正しい。肩関節の自動運動が可能である。なぜなら、上腕骨用スプリントは、肩関節の動きを制限するものではないため。患部外トレーニングは筋力・関節可動域維持、循環改善に寄与する。

問題79.指部の損傷でDIP関節が屈曲位となるのはどれか。2つ選べ。

1.終止腱断裂

2.深指屈筋腱断裂

3.末節骨基部背側裂離骨折

4.末節骨中央部横骨折

解答1・3

解説

1.〇 正しい。終止腱断裂は、指部の損傷でDIP関節が屈曲位となる。なぜなら、槌指(マレットフィンガー)が生じるため。

・マレットフィンガーとは、槌指やハンマー指、ベースボールフィンガー、ドロップフィンガーのことである。DIP関節の過屈曲によりDIP関節の伸筋腱の断裂で起こる。DIP関節が曲がったままで痛みや腫れがあり、自動伸展は不能で、自分で伸ばそうと思っても伸びない。しかし、他動伸展は可能である。

【末節骨骨折・マレットフィンガーの分類】

Ⅰ型(腱断裂):終止腱の断裂

Ⅱ型(裂離骨折):終止腱の停止部での裂離骨折

Ⅲ型(関節内骨折):末節骨の背側関節面を含む骨折

2.× 深指屈筋腱断裂はDIP関節を屈曲できない。つまり、DIP関節屈曲不全となる。

なぜなら、浅指屈筋は、DIP関節屈曲作用を持たないため。

・深指屈筋の【起始】尺骨の内側面と前面、前腕骨間膜の一部、【停止】第2~5指末節骨底、【作用】第2~5指の両指節間関節の屈曲、【神経】橈側部は正中神経、尺骨部は尺骨神経である。

3.〇 正しい。末節骨基部背側裂離骨折は、指部の損傷でDIP関節が屈曲位となる。なぜなら、実質的に「終止腱断裂」と同じ機構によるマレット指であるためである。

4.× 末節骨中央部横骨折では、DIP関節の屈曲変形は起こらない。

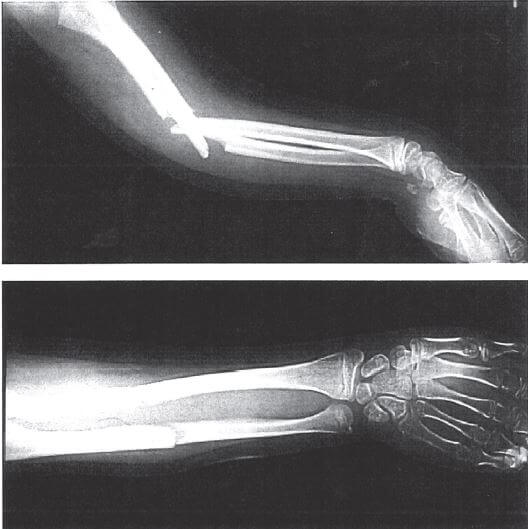

問題80.15歳の男子。受傷直後の単純エックス線写真を下に示す。

正しいのはどれか。

1.典型的な直達外力による骨折である。

2.腕頭関節脱臼を合併するものが多い。

3.外固定は前腕近位部から手関節までの範囲とする。

4.前腕両骨間の癒合を予防する。

解答4

解説

1.× 典型的な「直達外力」ではなく介達外力による骨折である。なぜなら、本症例の単純エックス線写真では、異なる高さで斜走して骨折しているため。また、前腕両骨骨折は多くの場合、転倒して手をついた際のねじれ力・曲げ力(介達外力)によって起こる。直達外力(直接打撃)による場合は、通常、骨折部が同一高位で横骨折になることが多い。

2.× 腕頭関節脱臼を合併するものは、「モンテギア骨折」の特徴である。本症例は、橈骨・尺骨ともに骨幹部骨折で、脱臼を伴っていない。

・モンテギア骨折とは、尺骨骨幹部骨折に橈骨頭前方脱臼が起きたものである。手をついて転倒・転落した際、前腕回内力が作用することで起こりやすい。

3.× 外固定は、「前腕近位部」ではなく肘関節から手関節までの範囲とする。なぜなら、前腕両骨骨折では、前腕の回内外運動も制限する必要があるため。前腕の回内外運動により、橈骨・尺骨と剪断力が加わり治癒に支障をきたす。

4.〇 正しい。前腕両骨間の癒合を予防する。なぜなら、橈骨と尺骨の間には骨間膜があり、整復不良や手術操作によって両骨が接触・癒合すると、前腕の回内外運動(回旋運動)が失われるため。

・橈尺骨癒合とは、前腕の橈骨と尺骨が骨性または線維性に結合してしまう状態である。前腕の回内・回外運動が制限される。通常、先天性であり原因は不明である。

国試オタク

国試オタク