この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題6.施術所に対する行政の監督で正しいのはどれか。2つ選べ

1.都道府県知事が行うことができる。

2.立入検査では身分証を携帯しなければならない。

3.立入検査の権限は犯罪捜査としても認められる。

4.虚偽の報告をしても罰を受ける事はない。

解答1・2

解説

1.〇 正しい。都道府県知事が行うことができる。

・柔道整復師法の第18条(都道府県知事の指示)において、「都道府県知事は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる」と記載されている(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)。

2.〇 正しい。立入検査では身分証を携帯しなければならない。

・柔道整復師法の第8条の11(立入検査)において、「立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない」と記載されている(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)。

3.× 立入検査の権限は犯罪捜査として「は認められない」。

・柔道整復師法の第8条の11の3(立入検査)において、「権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」と記載されている(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)。

4.× 虚偽の報告を「した場合、罰則がある」(虚偽の届出をした者への罰則)。

・柔道整復師法の30条により、報告拒否や虚偽報告を行った場合には「30万円以下の罰金」に処される可能性がある。

問題7.私法はどれか。

1.行政法

2.刑法

3.柔道整復師法

4.民法

解答4

解説

・公法とは、国・地方公共団体同士の関係や、国・地方公共団体と個人との関係を規律する法律のことをいう。例えば、憲法や、刑法、訴訟法などである。

・私法とは、個人同士の関係を規律する法律のことをいう。例えば、民法や商法である。

1.× 行政法は、公法である。行政法とは、国や自治体などの役所がどのように働き、人々と関わるかを定めた決まりごとである。たとえば、道路を作る、税金を集める、建物を許可するなどのときに、役所が勝手に行動せず、公平で正しい手続きで進めるためのルールである。

2.× 刑法は、公法である。刑法とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。

3.× 柔道整復師法は、公法(行政法の一部)である。柔道整復師法とは、柔道整復師の職務や資格、免許の交付や業務の停止、治療行為の制限などについて定められた法律である。柔道整復の施術が一定の技術と知識を持った施術師から適切に提供されることを目的としている。

4.〇 正しい。民法は、私法である。

・民法とは、私人間の権利や義務の関係性をまとめた基本的な法律で、私法の基本法であり、私法の一般法とも呼ばれる。市民生活における市民相互の関係、つまり財産関係(売買・賃貸借・不法行為など)と家族関係(夫婦・親子・相続など)を規律する法律である。

問題8.刑事罰でないのはどれか。

1.科料

2.拘留

3.懲役

4.損害賠償

解答4

解説

刑法上の刑罰には「死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料」が規定されている。

1.〇 科料は、刑事罰である。

・科料とは、1万円未満の金額を国庫に納付させる刑罰である。科料が科せられる典型は、軽犯罪法違反の罪で、刑法上は、公然わいせつ罪、わいせつ物頒布等罪、暴行罪、過失傷害罪、侮辱罪などがある。

2.〇 拘留は、刑事罰である。

・拘留とは、「1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑罰」である。短期間の自由刑で、軽微な犯罪に科されることが多い。例えば、軽犯罪法違反などで拘留刑が科される場合がある。

3.〇 懲役は、刑事罰である。

・懲役とは「刑事施設に拘置し、所定の作業を行わせる刑罰」である。禁錮刑との違いは「作業の有無」で、刑事施設に拘置して作業を行わせる。

4.× 損害賠償は、刑事罰でない。

・損害賠償は刑事罰ではなく、民事上の責任である。損害賠償は「民法」に基づき、他人に損害を与えた者がその損害を金銭で補填する責任である。刑事罰のように国家が科す制裁ではなく、被害者と加害者の間の私人間の権利義務関係で処理される。

問題9.施術所の名称で医療法に違反するのはどれか。

1.柔道整復院

2.接骨院

3.整復治療院

4.ほねつぎ

解答3

解説

医療法とは、病院、診療所、助産院の開設、管理、整備の方法などを定める日本の法律である。①医療を受けるものの利益と保護、②良好かつ適切な医療を効率的に提供する体制確保を主目的としている。

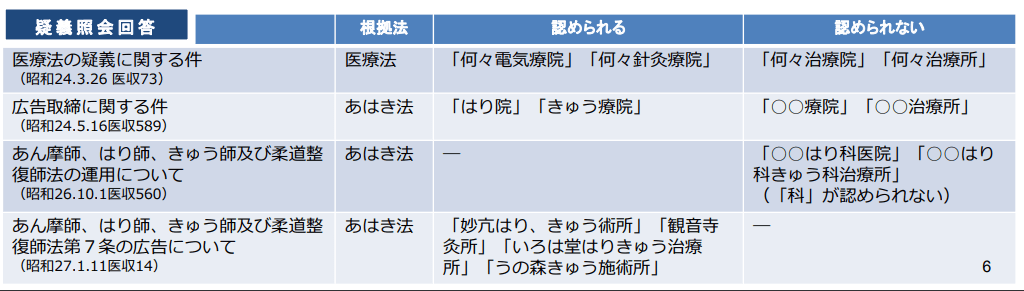

医療法第三条第一項において、施術所の名称については医療法において病院又は診療所にまぎらわしい名称をつけることが禁じられている。ちなみに、施術所が病院又は診療所に紛らわしい名称を付した場合は、10万円以下の罰金に処せられる(医療法第74条)。

1~2.4.〇 柔道整復院/接骨院/ほねつぎ/と名乗ることができる。なぜなら、医療機関と誤認されるおそれはないため。また、これらの名称は、柔道整復師の業務範囲(骨折・脱臼などの整復)を指す言葉であったり、柔道整復師を指す伝統的な俗称である。

3.× 整復治療院は、医療法に違反する。なぜなら、医療法で「治療」という表現は、医師など医療機関に限定して使用が認められる言葉であるため。柔道整復師は「施術」を行う資格であり、「治療」という言葉を名称に使うと医師の医療行為と誤認させるおそれがある。

(※引用:「施術所の名称等について」厚生労働省様HPより)

四 施術所の名称については医療法において病院又は診療所にまぎらわしい名称をつけることが禁じられている。すなわち、医療法第三条第一項は次のように規定している。「疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、療院などという名称を付け得ないことはいうまでもない。ただ、従来の行政実例に従えば「あん摩療院」、「○○鍼灸治療院」等のごとく、それぞれの施術の名称を上に付するときは許されるものと解されている。これ以外にはその名称について特別の制限はない。施術所なる文字をその名称中に用いることを強制されているわけではない。

なお、施術所が病院又は診療所に紛らわしい名称を付した場合は、十万円以下の罰金に処せられる。(医療法第七十四条参照)

(※引用:「施術所の名称等について」厚生労働省様HPより)

問題10.診療録の保存期間で正しいのはどれか。

1.1年

2.3年

3.5年

4.10年

解答3

解説

1~2.× 1年/3年の保存期間は、短すぎる。

3.〇 正しい。5年が、診療録の保存期間である。

医療法の第24条の2項において、「診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない」と記載されている(※引用:「医療法」e-GOV法令検索様HPより)。

4.× 10年の保存期間は、長すぎる。

・診療記録とは、診療録、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約その他の診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について作成、記録又は保存された書類、画像等の記録をいう(もっと詳しく診療録に関して知りたい方はこちら「診療情報の提供等に関する指針(※厚生労働省HPより)」

国試オタク

国試オタク