この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題71.膝蓋骨底から5cm近位の大腿周径を計測した結果、左に比べて右が2cm細かった。

主な萎縮筋はどれか。

1.薄筋

2.内側広筋

3.大内転筋

4.大腿筋膜張筋

解答2

解説

1.× 薄筋は、大腿周径の差を生じる主要な筋ではない。なぜなら、薄筋は内転筋群の一つであり、大腿内側の細長い筋であるため。したがって、ボリュームにはほとんど寄与しない。

・薄筋の【起始】恥骨結合の外側、【停止】脛骨の内側面。停止腱は鵞足に加わる、【作用】股関節内転、膝関節屈曲と内旋、【支配神経】閉鎖神経前枝:L2~L4である。

2.〇 正しい。内側広筋が主な萎縮筋である。なぜなら、内側広筋は、大腿四頭筋の一部であり、膝蓋骨底から5cm近位のボリュームの割合が最も大きいため。

3.× 大内転筋は、大腿周径の差を生じる主要な筋ではない。なぜなら、大内転筋は、股関節近位部に位置する筋肉であるため。

・大内転筋の【起始】恥骨下枝、坐骨枝、坐骨結節、【停止】恥骨筋線、大腿骨粗線の内側唇全長、内側上顆、【作用】股関節内転、前部:屈曲、後部:伸展、【神経】前部:閉鎖神経後枝、後部:坐骨神経(脛骨神経部)である。

4.× 大腿筋膜張筋は、大腿周径の差を生じる主要な筋ではない。なぜなら、大腿筋膜張筋は、膝蓋骨底から5cm近位において、腸脛靭帯として走行しているため。

・大腿筋膜張筋の【起始】上前腸骨棘と大腿筋膜の内側、【停止】腸脛靭帯、脛骨外側顆前面の粗面である。

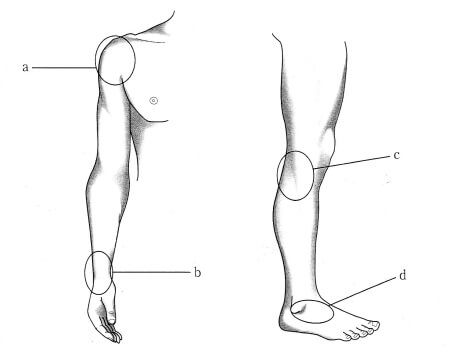

問題72.氷嚢による冷却を長時間行う際、神経麻痺に必要な部位はどれか。

1.a

2.b

3.c

4.d

解答3

※若干、設問文がおかしい気がします。まるで「神経麻痺を起こすために必要な部位」とも読めてしまいますが、おそらく意図した意味は、「長時間の冷却で神経麻痺を起こしやすい部位」を問いたいのだと思います。

1.× aは、長時間の冷却で神経麻痺のリスクは比較的低い。なぜなら、橈骨神経は、腋窩の比較的深い位置を走るため。

2.× bは、長時間の冷却で神経麻痺のリスクは比較的低い。なぜなら、bの部位に神経は走行していないため。主に神経は、手掌側で走行する。

3.〇 正しい。cは、長時間の冷却で神経麻痺を起こしやすい部位である。なぜなら、総腓骨神経は腓骨頭の外側を浅く走行し、皮膚直下にあるため。冷却や圧迫の影響を直接受けやすい。

4.× dは、長時間の冷却で神経麻痺のリスクは比較的低い。なぜなら、dには内側足背皮神経が走行するが、c(総腓骨神経)よりも深層で障害されにくいため。

問題73.スポーツ外傷に対するテーピング法の主な目的はどれか。

1.骨癒合の促進

2.血行の促進

3.皮膚の保護

4.靭帯の補強

解答4

解説

1.× 骨癒合の促進は、スポーツ外傷に対するテーピング法の主な目的とはいえない。なぜなら、骨癒合には、骨折部の安静・固定(ギプスや手術)が必要であるため。

2.× 血行の促進は、スポーツ外傷に対するテーピング法の主な目的とはいえない。なぜなら、テーピングはむしろ締め付けによって血行を阻害する危険があるため。

3.× 皮膚の保護は、スポーツ外傷に対するテーピング法の主な目的とはいえない。なぜなら、皮膚保護は、アンダーラップ(保護用の下地テープ)の役割であるため。

4.〇 正しい。靭帯の補強は、スポーツ外傷に対するテーピング法の主な目的である。テーピングの主目的は、スポーツ外傷の予防・再発防止のために関節の安定性を高め、靭帯や関節構造を補強することであるため。

アンカー(錨):はじめのアンカーは、テーピングを実施する範囲を規定する役割を持っています。最後のアンカーは、サポートとなるテープをしっかりと押さえるものです。

スターアップ:足首のみに使用され、踵の左右の動きを固定する目的で行います。縦方向にVの字や平行となるように、踵を経由して反対側の同じ高さまで巻きます。

ホースシュー:これも足首のみに使用され、足関節の横への動きを固定する目的で行います。足底と平行となるよう横方向にUの字に巻きます。(馬蹄形=ホースシュー)

サーキュラー:リング状の巻き方をいいます。部位を一周一周切りながら、少しずらして貼っていきます。各部を圧迫する時や全体を最後に覆う時に使用します。(サーキュラーの連続版。続けて螺旋状に巻く方法をスパイラルといいます。)

フィギュアエイト:8の字の形となるように巻く方法です。主に関節全体を固定する場合や伸展するのを防ぐ時に使用します。通常2回巻くようにします。

バスケットウェーブ:スターアップとホースシューを交互に行い編み込んで行くものです。

ヒールロック:踵を固定するために行うものです。内側・外側両方から脛に向かって貼っていきます。(左右のヒールロックを続けて巻く方法をアドバンスといいます)

Xサポート:補強したい靭帯の上にXのテープの重なりの部分がくるように貼ります。Xサポートの数を増やすことで、固定力・サポート力を高めることができます。

縦方向のサポート:Xサポートと同様に靭帯の補強に使用されます。通常Xサポートと同時に使用され、補強したい靭帯の真上を通るように貼ります。

コンプレッション:膝の場合に使用し、膝頭をはずして、上下に迂回するように貼っていくものです。幅の広い伸縮テープを2本に切り分けて(スプリットテープ)、膝頭の上下から圧迫し固定します。

(※引用:「巻き方の名称とその方法」吉田 泰将(慶應義塾大学体育研究所准教授))

問題74.物理療法で正しいのはどれか。

1.コールドスプレーは凍傷のリスクが低い。

2.超音波は骨損傷部には不適応である。

3.マイクロ波では衣服素材に注意する。

4.温熱療法は消耗性疾患に適応がある。

解答3

解説

1.× コールドスプレーは、凍傷のリスクが「低い」と断言できない。なぜなら、揮発性液体を皮膚に直接噴霧して瞬間的に冷却するため。長時間の噴霧や近距離での使用では凍傷を起こす危険がある。

2.× 超音波は、骨損傷部には「適応である」。なぜなら、超音波の微細な振動が、骨の細胞を刺激し、血流をよくして新しい骨をつくる細胞の働きを高めるため。これにより、骨折の治りを早める効果がある。痛みも少なく、安全に使える治療法である。

3.〇 正しい。マイクロ波では衣服素材に注意する。なぜなら、マイクロ波は電磁波の一種で、金属を含む衣服や装具があると局所的に熱が集中し、熱傷を起こす危険があるため。

4.× 温熱療法は消耗性疾患に適応がある「とはいえない」。なぜなら、温熱療法の主な目的は血流改善や疼痛緩和であり、腰痛症や変形性関節症などに適応となるため。むしろ、結核や悪性腫瘍など「消耗性疾患(がん、重度の栄養障害など)」では禁忌とされることが多い。

・消耗性疾患とは、体のエネルギーや栄養が少しずつ失われ、体力や筋肉が減っていく病気である。長く続く病気や老化、がんなどで起こりやすい。食べても体重が減ったり、疲れやすくなったりするのが特徴である。体が「少しずつ消耗していく」状態を示す言葉である。

①組織の粘弾性の改善

②局所新陳代謝の向上

③循環の改善

慢性的な疼痛に対する温熱療法の生理学的影響として、血行の改善によるケミカルメディエーター(痛み物質)の除去、二次的な筋スパズムの軽減、疼痛閾値の上昇などがある。

問題75.肋骨骨折と合併症の組合せで正しいのはどれか。

1.直達外力による浮肋骨骨折:腎損傷

2.介達外力による第6肋骨骨折:フレイルチェスト

3.ゴルフスイングによる疲労骨折:緊張性気胸

4.左第7〜9肋骨多発骨骨折:肝損傷

解答1

解説

1.〇 正しい。直達外力による浮肋骨骨折:腎損傷

なぜなら、第11・12肋骨(浮肋骨)はm後腹膜臓器の腎臓を覆っており、直達外力で骨折すると鋭縁が腎臓を損傷することがあるため。

2.× フレイルチェストは、「介達外力による第6肋骨骨折」ではなく第5~8肋骨の多発骨折で起こしやすい。なぜなら、「3本以上の肋骨が連続して多発骨折」した場合に胸郭が不安定となるため。

・フレイルチェストとは、複数の肋骨が骨折することで正常な胸壁運動が障害され、換気が困難になることである。 胸郭動揺ともいう。 重篤な胸部外傷である。

3.× 緊張性気胸は、「ゴルフスイングによる疲労骨折」ではなく、外傷や肺損傷によって胸膜腔に空気が入り込むことで起こる。

・緊張性気胸とは、胸壁と肺との間に空気がたまることで胸部への圧力が高まり、心臓に戻る血液が減少することである。症状には、胸痛、息切れ、速い呼吸、心拍数の増加などがあり、ショックに至ることがある。

4.× 肝損傷は、「左第7〜9肋骨多発骨骨折」ではなく、右上腹部(右第7〜11肋骨の下)で起こる。なぜなら、肝臓は右上腹部(右第7〜11肋骨の下)に位置するため。左肋骨骨折では、脾臓損傷を合併することが多い。

国試オタク

国試オタク