この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問101 30歳の男性。災害現場で意識なく倒れているところを発見された。顔面蒼白、冷汗、脈拍減弱を認めた。

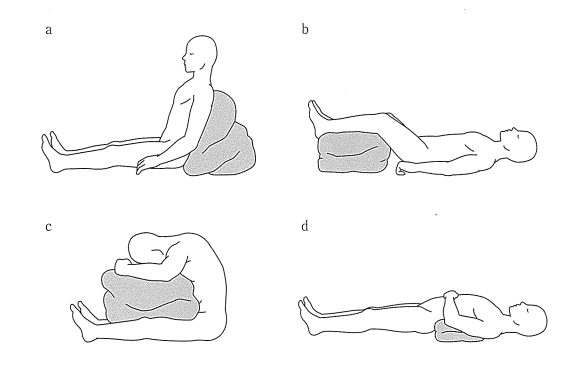

搬送に備え、とるべき適切な体位はどれか。

1.a

2.b

3.c

4.d

答え.2

解説

・30歳の男性。

・災害現場:意識なく倒れている。

・顔面蒼白、冷汗、脈拍減弱。

→本症例は、ショック状態だと疑われる。ショック体位とは、ショック症状がある場合に仰向けの状態で下肢を15~30cm挙上する体位のことである。 心不全や頭部外傷の患者には、下肢を挙上することで悪影響を与えるため、通常は行わない。

→ショックとは、体液の喪失、心臓機能の低下、血管系虚脱などにより組織への酸素供給が障害され、放置すれば進行性に全身の臓器還流障害から急速に死に至る重篤な病態である。

1.× a(セミファウラー位:上半身を20~30度程度上げた半座位)は、横隔膜が下がり、肺が拡張しやすくなるため、呼吸困難を緩和できる。ちなみに、セミファーラー位はそもそも腹部を手術した後に腹部内に残っている血液や消化液などを体の外に出すことを促すために提案された。

2.〇 正しい。bは、搬送に備え、とるべき適切な体位といえる。仰向けで足を上げた体位(ショック体位)は、血液を心臓に戻すのを助け、血圧を保つのに有効である。

3.× c(起座位)は、呼吸苦の改善姿勢で、横隔膜が重力に従って下がり、肺が拡張しやすくなる。

4.× d(背臥位)は、支持基底面が広いため安定し、安静・安楽肢位として用いられる。また、肘の下にクッションを敷くことで、重度の麻痺の脱臼を防ぐことができる。

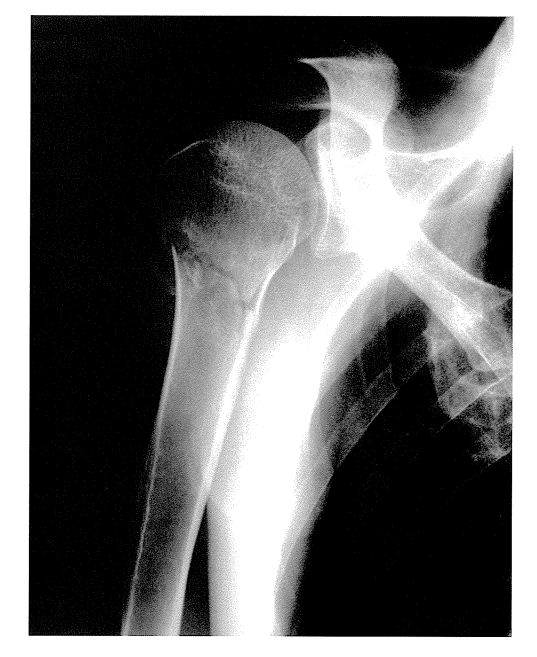

問102 75歳の女性。自宅の庭で転倒し受傷した。来所時左肩周辺の疼痛を訴え、上肢の挙上不能であった。なお、骨粗鬆症により円背がみられる。単純エックス線写真を下に示す。

治療方針で適切なのはどれか。2つ選べ。

1.積極的に徒手整復を行う。

2.4週間程度は患肢を体幹に固定する。

3.ハンギングキャストの適応となる。

4.固定除去後はコッドマン体操が有効である。

答え.2・4

解説

・75歳の女性(骨粗鬆症により円背)。

・自宅の庭で転倒し受傷した。

・来所時左肩周辺の疼痛を訴え、上肢の挙上不能であった。

・単純エックス線写真:上腕骨外科頸部の連続性が途絶えている。

→本症例は、上腕骨外科頸骨折が疑われる。上腕骨外科頸骨折とは、上腕骨の骨折の中で、特に高齢者に多く発生する骨折の一つであり、骨頭から結節部にかけての太い部分から骨幹部に移行する部位で発生する。老年期とは、一般的に65歳以上をいう。

1.× 「積極的」ではなく適切な徒手整復を行う。なぜなら、過度な徒手整復は血行障害や軟部組織損傷のリスクを高めるため。

2.〇 正しい。4週間程度は患肢を体幹に固定する。外転型は外転30°(約2週で外転70~90°に変更する)、内転型は70~90°外転位で固定する。

3.× 「ハンギングキャスト」ではなく三角巾と包帯、バストバンドでの固定が適応となる。ハンギングキャストは、主に上腕骨骨幹部骨折(一部、ずれのある上腕骨近位端骨折)に用いられる。脇の下から手部までギブスをまいてその重みで整復する。ちなみに、ずれが少ないもの(上腕骨解剖頸骨折)は、三角巾固定で行う。

4.〇 正しい。固定除去後はコッドマン体操が有効である。Codman体操(コッドマン体操)は、肩関節周囲炎の炎症期に使用する運動であり、肩関節回旋筋腱板の強化や肩関節可動域拡大を目的に使用する。患側の手に1~1.5㎏の重錘を持ち、振り子運動を行う。肩甲骨と上腕骨の間に関節の遊びを作ることで、痛みや障害を予防する。

発生機序:肩外転位で手掌、肘を衝いて転倒

鑑別疾患:肩関節前方脱臼

好発年齢層:高齢者

腱板損傷:棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋

整復前の確認:腋窩動脈(橈骨動脈)、腋窩神経の確認

【上腕骨外科頸外転型骨折の転位・変形】

・近位骨片は軽度内転

・遠位骨片は軽度外転

・遠位骨折端は前内上方へ転位

・骨折部は前内方凸の変形

【上腕骨外科頸外転型骨折の整復】

患者:背臥位、腋窩に手挙大より大きめの枕子を挿入しておく。

第1助手:帯などで上内方に牽引、固定させる。

第2助手:肘関節直角位で上腕下部及び前腕下部を把握する。末梢牽引させながら徐々に上腕を外転させ短縮転位を除去し両骨折端を離開させる。

術者:両手で遠位骨片近位端を把握する。

(対向牽引が遠位骨片骨軸方向に正しく行う)

問103 45歳の男性。2か月前に右手を衝き転倒した。前腕部の脱臼骨折に対してギプス固定にて加療された。その後、痛みや感覚の障害はないが、指が伸びないと来所した。MP関節は伸展できないが、手関節は背屈可能であった。

考えられるのはどれか。

1.円回内筋による前骨間神経障害

2.尺骨神経障害による鷲手変形

3.ギプスによる手指屈曲拘縮

4.橈骨頭による後骨間神経障害

答え.4

解説

・45歳の男性。

・2か月前に右手を衝き転倒した。

・前腕部の脱臼骨折:ギプス固定。

・その後:痛みや感覚の障害はない。

・MP関節は伸展できないが、手関節は背屈可能。

→本症例は、モンテギア骨折の後骨間神経麻痺が疑われる。Monteggia骨折は、尺骨骨幹部骨折に橈骨頭前方脱臼が起きたものである。手をついて転倒・転落した際、前腕回内力が作用することで起こりやすい。

1.× 円回内筋による前骨間神経障害より考えられるものが他にある。

前骨間神経とは、肘の辺りで正中神経から分岐して主に母指(親指)と示指の第1関節を動かす筋肉を支配している。ほかにも、長母指屈筋、方形回内筋を支配する。したがって、前骨間神経が障害すると涙のしずくが陽性となる。

2.× 尺骨神経障害による鷲手変形より考えられるものが他にある。

尺骨神経麻痺とは、尺骨神経損傷により手掌・背の尺側に感覚障害やFroment徴候陽性、鷲手がみられる麻痺である。鷲手とは、尺骨神経麻痺により手内筋が萎縮し、とくに環指と小指の付け根の関節(MP関節、中手指骨関節)が過伸展する一方、指先の関節(DIP関節、遠位指節間関節)と中央の関節(PIP関節、近位指節間関節)が屈曲した状態である。

3.× ギプスによる手指屈曲拘縮より考えられるものが他にある。

なぜなら、本症例は、痛みや感覚の障害はなく手関節の背屈が可能であることから、拘縮というより神経障害が疑われるため。

4.〇 正しい。橈骨頭による後骨間神経障害が最も考えられる。

後骨間神経とは、肘の辺りで橈骨神経から分岐して回外筋にもぐりこみ、指を伸展する筋肉を支配している。したがって、後骨間神経が障害すると下垂指(drop finger)となる。

問104 21歳の男性。1か月前から投球時右肩部に痛みが出現するため来所した。同部にわずかな熱感が見られ、肩関節自動運動に制限はみられないが、挙上時や外転外旋運動時に疼痛と引っかかり感が出現した。

考えられるのはどれか。2つ選べ。

1.SLAP損傷

2.肩甲上神経麻痺

3.石灰沈着性肩関節周囲炎

4.肩峰下インピンジメント症候群

答え.1・4

解説

・21歳の男性。

・1か月前:投球時右肩部に痛み。

・同部:わずかな熱感、肩関節自動運動に制限はみられない。

・挙上時や外転外旋運動時に疼痛と引っかかり感。

→本症例の症状から、ほかの選択肢が消去できる理由もおさえておこう。

1.〇 正しい。SLAP損傷が考えられる。SLAP損傷(Superior Labrum Anterior and Posterior lesion)とは、上方関節唇損傷のことをさす。野球やバレーボールなどのオーバーヘッドスポーツにおける投球動作やアタック動作などを反復することによって上腕二頭筋長頭腱に負荷がかかり、関節唇の付着部が剥がれてしまう状態を指す。また、腕を伸ばした状態で転倒した際に上腕骨頭の亜脱臼に合併してSLAP損傷が生じることや、交通事故などの外傷性機序で発症することがある。スポーツでは、スライディングで手をついたり、肩を捻った時に発症することがある。

2.× 肩甲上神経麻痺より考えられるものが他にある。なぜなら、本症例は、肩関節自動運動に制限はみられないため。ちなみに、肩甲上神経麻痺とは、野球肩の1つで、上肩甲横靭帯による絞扼やガングリオンによる圧迫などが原因として、棘上筋、棘下筋に筋力低下や筋委縮がみられ、肩の重だるさ、脱力感や上げにくさがみられる。

3.× 石灰沈着性肩関節周囲炎より考えられるものが他にある。なぜなら、本症例は、挙上時や外転外旋運動時に疼痛と引っかかり感があるものの肩関節自動運動に制限はみられないため。ちなみに、石灰沈着性腱板炎とは、通常40~60歳前後の中年層に多く見られ肩の腱板に、石灰(カルシウムの結晶)がたまる、原因不明の疾患である。突然の激しい痛みにより、肩関節の可動域制限がみられる。石灰性腱炎、石灰沈着性腱炎、石灰沈着性肩関節周囲炎などと呼ばれることもある。痛みや肩の機能障害の原因となり、多くは自然に軽快する疾患である。

4.〇 正しい。肩峰下インピンジメント症候群が考えられる。肩峰下インピンジメント症候群とは、上腕骨大結節と棘上筋腱停止部が、烏口肩峰アーチを通過する際に生じる、棘上筋腱の機械的圧迫のことである。この機械的圧迫は棘上筋腱に集中して発生する。つまり、肩の近くの関節の細いところで、骨同士の隙間が、こすれがあっている状態である。 原因として、年齢や疲労、姿勢の影響で動きの連携がとれずに衝突するとされている。炎症や出血を起こす。

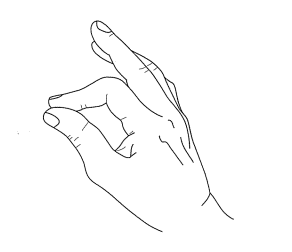

問105 45歳の男性。右前腕掌側近位に急激な疼痛が出現し、その3日後から母指と示指が曲がりにくいとの主訴で来所した。母指と示指でマルを作る動作を指示したところ、図のような障害を呈した。

考えられるのはどれか。

1.母指球筋の萎縮

2.方形回内筋の麻痺

3.示指末節部の感覚異常

4.背側骨間筋の萎縮

答え.2

解説

・45歳の男性。

・右前腕掌側近位に急激な疼痛が出現。

・3日後:母指と示指が曲がりにくい。

・母指と示指でマルを作る動作を指示したところ、涙のしずくが陽性である。

→本症例は、前骨間神経の障害が疑われる。

1.3.× 母指球筋の萎縮/示指末節部の感覚異常は、正中神経の浅枝の障害でみられる。ちなみに、前骨間神経は、運動枝であり正中神経の深枝である。

2.〇 正しい。方形回内筋の麻痺が考えられる。前骨間神経は、肘の辺りで正中神経から分岐して主に母指(親指)と示指の第1関節を動かす筋肉を支配している。ほかにも、長母指屈筋、方形回内筋を支配する。涙のしずくが陽性となる。

4.× 背側骨間筋の萎縮は、尺骨神経の浅枝の障害でみられる。背側骨間筋の【起始】4個ある。それぞれ2頭もつ。第1~5中手骨の相対する面、【停止】基節骨、指背腱膜、中節骨底、末節骨底、【作用】第2,4指の外転、第3指の橈・尺側外転。母指の内転。掌側骨間筋と共同しておのおのの基節骨の屈曲、中節・末節骨(DIP)の伸展、【支配神経】尺骨神経である。

前骨間神経と後骨間神経は、前腕の橈骨と尺骨という2つ骨の間を繋ぐ骨間膜の前後を走る神経である。両者とも触覚に異常がないのが特徴である。神経炎以外にも、外傷、絞扼性神経障害でも生じる。

【前骨間神経】

・肘の辺りで正中神経から分岐して主に母指(親指)と示指の第1関節を動かす筋肉を支配している。ほかにも、長母指屈筋、方形回内筋を支配する。

→涙のしずくが陽性。

【後骨間神経】

・肘の辺りで橈骨神経から分岐して回外筋にもぐりこみ、指を伸展する筋肉を支配している。

→下垂指(drop finger)となる。

国試オタク

国試オタク