この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問16 日常生活動作(ADL)でないのはどれか。

1.入浴

2.食事

3.会話

4.整容

答え.3

解説

手段的日常生活動作(IADL)とは、日常生活上の、より高度で複雑な動作のこと(買い物、洗濯、掃除、金銭管理、服薬管理など)である。

ADLは、①BADL(基本的日常生活動作)と、②IADL(手段的日常生活動作)に大別される。

①BADL:食事、排泄、入浴、整容など基本的な欲求を満たす身の回りの動作。

②IADL:買い物、洗濯、電話、服薬管理などの道具を用いる複雑な動作。

1~2.4.〇 入浴/食事/整容は、日常生活動作(ADL)である。これらは、Barthel Indexの評価項目にも当てはまる。Barthel Indexとは、「できる日常生活動作」の評価である。評価項目は10項目(①食事、②椅子とベッド間の移乗、③整容、④トイレ動作、⑤入浴、⑥移動、⑦階段昇降、⑧更衣、⑨排便コントロール、⑩排尿コントロール)あり、100点満点で評価される。

3.× 会話は、日常生活動作(ADL)ではない。「会話」ではなくコミュニケーションが日常生活動作である。会話というと、ジェスチャーを除いている印象が強い。

FIMとは、日常生活動作(ADL)を評価する尺度で、運動項目(13項目)と認知項目(5項目)の計18項目を7段階で採点する。【運動項目】セルフケア(食事、整容、清拭、更衣:上・下、トイレ動作)、移乗(ベッド・椅子・車椅子移乗、トイレ移乗、浴槽・シャワー移乗)、排泄コントロール(排尿管理、排便管理)、移動(歩行・車椅子、階段)、【認知項目】コミュニケーション(理解、表出)、社会的認知(社会的交流、問題解決、記憶)で評価する。

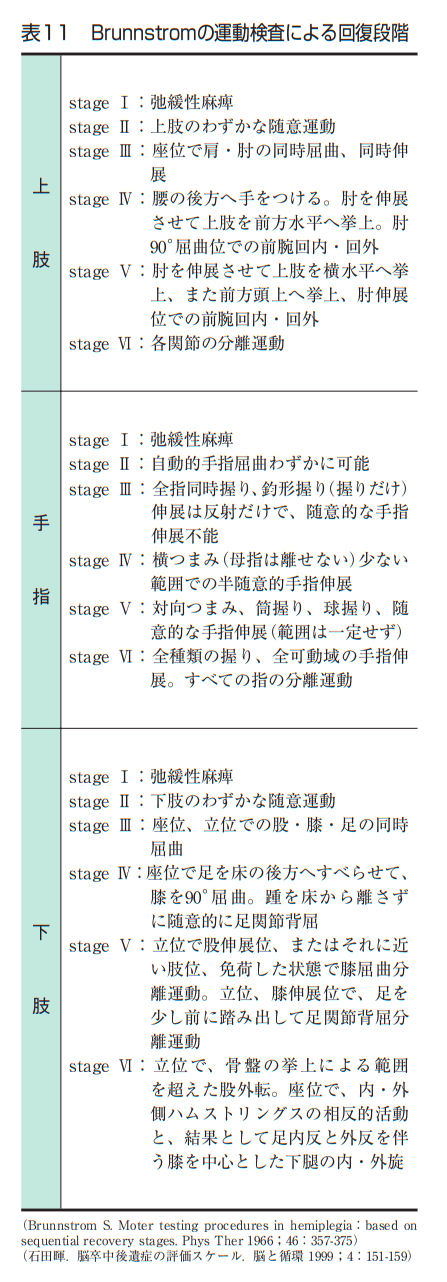

問17 脳卒中片麻痺の回復をみるブルンストローム法で分離運動がみられてくるのはどれか。

1.ステージ2

2.ステージ3

3.ステージ4

4.ステージ5

答え.3

解説

1.× ステージ2は、共同運動が一部出現し、連合運動が誘発される(痙性の発現)時期である。

2.× ステージ3は、十分な共同運動または、共同運動の要素を随意的に起こしうる時期である。

3.〇 正しい。ステージ4は、分離運動が一部出現し、共同運動から逸脱した運動が行える時期である。

4.× ステージ5は、分離運動が全般的に出現し、共同運動から独立した運動が行える時期である。

問18 プール内に立位になった時の水深は胸の高さであった。浮力による体重軽減の割合はどれか。

1.約30%

2.約50%

3.約70%

4.約90%

答え.3

解説

1.× 約30%は、臍と恥骨部の間までの水深の場合、浮力による体重軽減の割合である。

2.× 約50%は、臍までの水深の場合、浮力による体重軽減の割合である。

3.〇 正しい。約70%は、胸(乳頭)までの水深の場合、浮力による体重軽減の割合である。

4.× 約90%は、頸部までの水深の場合、浮力による体重軽減の割合である。

問19 脳梗塞を6ヶ月前に発症し、現在、利き手の右手に重度の麻痺が残存している。

食事動作訓練で正しいのはどれか。

1.麻痺が回復するまで右手の機能訓練を行う。

2.右手で自助具を用いて食事動作訓練を行う。

3.左手で食事動作訓練を行う。

4.介助で食事するように家族指導を行う。

答え.3

解説

・脳梗塞を6ヶ月前に発症。

・現在、利き手の右手に重度の麻痺が残存。

→本症例は、脳梗塞が発症して6か月経過している。今後の劇的な回復は見込みにくいことに留意する。したがって、利き手交換を検討すべき時期である。

1.× 麻痺が回復するまで右手の機能訓練を行う優先度は低い。なぜなら、本症例の右手は、6か月経過後も重度の麻痺が残っており、今から劇的な回復は期待しにくい状況であるため。

2.× 右手で自助具を用いて食事動作訓練を行う優先度は低い。なぜなら、重度の麻痺がある場合、自助具を使用しても右手での食事動作訓練は困難であるため。

3.〇 正しい。左手で食事動作訓練を行う。本症例は、脳梗塞が発症して6か月経過している。今後の劇的な回復は見込みにくいことに留意する。したがって、利き手交換を検討すべき時期である。

4.× 介助で食事するように家族指導を行う優先度は低い。なぜなら、頼れる家族がいるのか?家族の負担も考慮できているか?設問文から読み取れないため。また、自立支援の支援からも、できる限り自立できるようリハビリを重なうべきである。

問20 PTB式免荷装具の適応はどれか。

1.変形性膝関節症

2.変形性足関節症

3.腓骨神経麻痺

4.脳梗塞後遺症

答え.2

解説

PTB式免荷装具とは、膝蓋腱部で荷重を受けるソケットであり、下腿義足に対する標準的なソケットである。下腿骨骨折の手術後、部分荷重より開始とならないような重度のケースや、早期より免荷での歩行導入が必要な症例で用いられる。

1.× 変形性膝関節症は、①疼痛、②可動域制限、③腫脹、④関節変形などがみられる。進行度にかかわらず、保存療法が第一選択となる。減量や膝に負荷のかかる動作を回避するような日常生活動作指導、筋力トレーニングやストレッチなどの運動療法、装具や足底板などの装具療法、鎮痛薬や関節内注射などの薬物療法が行われる。

2.〇 正しい。変形性足関節症は、PTB式免荷装具の適応である。なぜなら、足関節や足部の荷重を軽減するため。足関節にかかる負担を軽減し、痛みを和らげる効果が期待できる。

3.× 腓骨神経麻痺とは、腓骨頭部(膝外側)の外部からの圧迫などによって、腓骨神経の機能不全をきたしている状態である。腓骨神経は、感覚(下腿外側、足背)や運動(足関節および足趾の背屈)を支配しているため、下腿の外側から足背ならびに足趾背側にかけて感覚が障害され、しびれたり、触った感じが鈍くなる。また、足首と足の指が背屈(上に反る)できなくなり、下垂足となる。

4.× 脳梗塞後遺症は、麻痺の程度(弛緩性麻痺、痙性)によって装具を調整する。足関節の痙性が強い場合は、短下肢装具を用いる。

国試オタク

国試オタク