この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問46 移植で正しいのはどれか。

1.改正臓器移植法では15歳未満の脳死判定は行わない。

2.移植臓器の生着には主要組織適合抗原は関係しない。

3.臓器保存可能時間は各臓器とも一定である。

4.免疫抑制剤の副作用として二次発癌がある。

答え.4

解説

1.× 改正臓器移植法では、15歳未満の脳死判定は「行われる」。これはH22年から施行されている。これにより、15才未満の方からの脳死下での臟器移植も可能になり、また、虐待を受けた児童から臓器が提供されることがないよう所要の対策を講じることとなった。

2.× 移植臓器の生着には主要組織適合抗原(HLA)は「密接に関係する」。なぜなら、主要組織適合抗原の適合性が高いほど、移植臓器の拒絶反応が少なく、生着が良好になるため。主要組織適合抗原とは、同種集団間で多型を示す細胞膜糖タンパク質の総称で、ヒトではHLA抗原がこれに相当し、赤血球以外の細胞の表面に発現している。移植抗原ともいい、移植片と宿主との主要組織適合抗原が異なると重度の拒絶反応を引き起こす。

3.× 臓器保存可能時間は各臓器とも「一定」ではなく異なる。なぜなら、臓器の特性によって異なるため。例えば、心臓や肺は保存可能時間が短く(4〜6時間)、腎臓は比較的長く(24〜36時間)保存できる。

4.〇 正しい。免疫抑制剤の副作用として二次発癌がある。免疫抑制薬とは、体内で起こっている異常な免疫反応や炎症反応を抑える薬剤である。副作用として、免疫機能の低下により、感染症や二次発癌(特に皮膚がんやリンパ腫)のリスクが増加する。ちなみに、二次発癌とは、化学療法や放射線による正常細胞の傷害のために、治療を終えた数年から数十年後にもとの病気とは別の種類のがんを生じることをいう。

脳死とは、脳幹を含む全脳の機能が停止した状態である。

①深い昏睡にあること

②瞳孔が固定し一定以上開いていること

③刺激に対する脳幹の反射がないこと

④脳波が平坦であること

⑤自分の力で呼吸ができないこと

の5項目を行い、6時間以上経過した後に同じ一連の検査(2回目)をすることで、状態が変化せず、不可逆的であることの確認できた場合。

問47 けいれんで誤っているのはどれか。

1.脳腫瘍は症候性てんかんの原因となる。

2.一部の筋肉にとどまるものは部分発作という。

3.間代性けいれんでは手足を強直させる。

4.一部の筋肉に始まり全身に広がる場合を二次性全般化という。

答え.3

解説

けいれんとは、自分の意志とは無関係に勝手に筋肉が強く収縮する状態である。高齢ではじまるてんかんの発作症状は、全身のけいれんや記憶障害などがみられる。主にもの忘れの発作を引き起こすてんかんの形態を表現する言葉として、一過性てんかん性健忘という。

1.〇 正しい。脳腫瘍は、症候性てんかんの原因となる。症候性てんかんとは、脳腫瘍や脳血管障害などが原因となって起こるものである。

2.〇 正しい。一部の筋肉にとどまるものは、部分発作という。複雑部分発作とは、身体の一部に生じる短時間の無目的な動きがみられ、意識障害を伴うものをいう。

3.× では手足を強直させるのは、「間代性けいれん」ではなく

・間代性けいれんとは、けいれん発作のひとつで、手足の筋肉が突然に収縮と弛緩を繰り返し、手足がガタガタとふるえる状態である。てんかんなどで生じ、ミオクローヌスともいう。

・強直性けいれんとは、けいれん発作のひとつで、筋肉の収縮が長く続き、急に手足をかたくして突っ張る状態である。てんかんなどで生じ、間代発作を伴うことも多く、その場合強直間代発作と呼ばれる。

4.〇 正しい。一部の筋肉に始まり全身に広がる場合を、二次性全般化という。部分発作が脳の他の部位に広がって全身性の発作になることを二次性全般化と呼び、この場合、発作は局所から始まり、次第に全身に波及する。

問48 輸血の副作用と症状の組み合わせで正しいのはどれか。

1.空気塞栓:乏尿

2.不適合輸血:血圧低下

3.クエン酸中毒:発熱

4.ウイルス感染:けいれん

答え.2

解説

1.× 空気塞栓:乏尿

・乏尿とは、400 mL/日以下である。腎臓の血流不足などで起こる。

・空気塞栓とは、ガス塞栓とも呼ばれ、循環器系内の空気または他の気体の、1つまたは複数の気泡によって引き起こされる血管の閉塞である。 空気は、外科的処置、肺の過膨張による損傷(圧外傷)、減圧症、および他のいくつかの原因において循環系に引き込まれる可能性がある。ちなみに、潜函病とは、スキューバダイビングや潜水作業等に関連して生じる圧力の変動によって引き起こされる健康被害のことを指す。急性減圧症候群や潜水病などとも呼ばれる。発症初期には潜水中に息切れを感じる。重篤化すると、呼吸困難や血圧の低下などを認める。

2.〇 正しい。不適合輸血:血圧低下

不適合輸血(ABO血液型不適合輸血など)は、急性の溶血反応を引き起こし、急激な血圧低下やショック、発熱、悪寒、腰背部痛などが生じやすい。

3.× クエン酸中毒:発熱

・輸血製剤の保存に使われるクエン酸は、副作用として低カルシウム血症を引き起こす。その結果、けいれん(テタニー)、しびれ、不整脈などが主な症状となる。

4.× ウイルス感染:けいれん

・輸血によるウイルス感染(例えば、B型肝炎、C型肝炎、HIVなど)の主な症状は、感染したウイルスの特性に応じた症状(例えば、黄疸、肝機能障害、免疫不全など)である。けいれんとは、自分の意志とは無関係に勝手に筋肉が強く収縮する状態である。けいれんの原因はさまざまで、慢性の脳疾患である「てんかん」の発作として起こるけいれんのほか、脳血管疾患や頭部外傷、身体疾患の急性症状としてみられる。けいれん、薬物やアルコールに関連して発生するけいれん、発熱をきっかけに発生するけいれん、心因性に発生するけいれんなどさまざまである。

問49 結紮縫合法で正しいのはどれか。

1.女結びは男結びより緩みにくい。

2.体幹部は顔面より抜糸時期が早い。

3.糸の周囲に炎症が及ぶときは早めに抜糸する。

4.人工血管吻合に吸収性縫合糸を用いる。

答え.3

解説

・男結び:第一結節と第二結節が平行となる結び方で、通常この結び方を用いる。

・女結び:第一結節と第二結節が交叉する結び方で、緩みやすく通常は使用しない。

・外科結び:第一結節を作るときに二回交叉させる方法で、縫合操作中に第一結節が緩みにくいという利点がある。

・三重結び:通常の男結びに加え、結節の緩みを防ぐ目的でさらに一回結び目を作る方法である。ナイロン糸などの合成糸は結節が緩みやすいので三重結びを用いる。

1.× 逆である。「男結び(こま結び)」は「女結び(たて結び)」より緩みにくい。なぜなら、男結びは、結び目を二重にすることで、結び目が緩みにくく、しっかりと固定されるため。一方、女結びは、素早く結べるが、解けやすい特徴を持つ。

2.× 体幹部は、顔面より抜糸時期が「早い」のではなく遅い。なぜなら、顔面は血行が良く、治癒が早いため。一般的に、顔面の抜糸は手術後5~7日程度で行われ、体幹部や四肢の抜糸は7~14日程度後に行われる。

3.〇 正しい。糸の周囲に炎症が及ぶときは早めに抜糸する。なぜなら、感染の可能性があるため。早期に抜糸して炎症や感染の拡大を防ぐことができる。

4.× 人工血管吻合には「吸収性縫合糸」ではなく非吸収性縫合糸を用いる。

人工血管の吻合(接続)には、非吸収性の縫合糸が一般的に使用される。これは、吸収性の縫合糸が時間と共に体内で吸収されると、血管の吻合部位が弱くなり、漏れや破裂のリスクが高まるためである。ちなみに、吸収性縫合糸とは、吸収されて体内で消失する糸のことである。一定の期間は創部を維持する抗張強度を有し、加水分解などで経時的に吸収される。糸の種類によって、抗張強度維持期間と吸収期間が異なる。主な使用部位は、消化管・筋膜・筋層・皮下組織・尿路生殖器などである。

問50 脊髄くも膜下麻酔で正しいのはどれか。

1.多くは胸椎で穿刺する。

2.上腹部の手術で使用する。

3.サドルブロックは側臥位で行う。

4.脳脊髄液が漏れると頭痛が起こる。

答え.4

解説

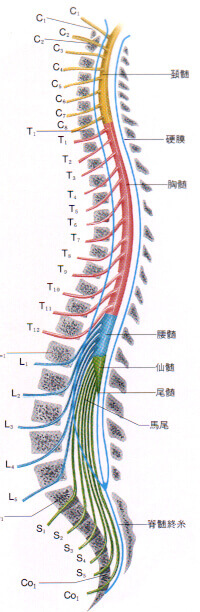

(※画像引用:医療法人鉄蕉会様HP)

1.× 多くは、「胸椎」ではなく腰椎で穿刺する。なぜなら、脊髄がL1〜L2で終わり、それより下(腰椎部)は馬尾神経のみで、損傷リスクが低いため。脊髄くも膜下麻酔は通常、腰椎のレベル(L3-L4、L4-L5)で穿刺する。

2.× 「上腹部」ではなく下腹部以下(主に下肢)の手術で使用する。なぜなら、麻酔が脊髄神経に直接作用し、下半身の感覚と運動を効果的にブロックできるため。上腹部の手術では、全身麻酔や硬膜外麻酔が選ばれる。

3.× サドルブロックは、「側臥位」ではなく座位で行う。なぜなら、麻酔薬が重力で仙骨周囲に集まり、会陰部や殿部の神経を選択的にブロックできるため。ちなみに、サドルブロックとは、肛門・会陰・外陰部・内股などの感覚を局所的に遮断するために用いられる脊髄くも膜下麻酔の一種である。 座位で穿刺し低用量の高比重液を投与して数分間体位を保持する。

4.〇 正しい。脳脊髄液が漏れると、頭痛が起こる。なぜなら、脳脊髄液が減少(脳脊髄液の圧力低下)し、脳が下がることで硬膜や血管が引っ張られ、頭痛が起こるため。これを低髄液圧性頭痛という。

国試オタク

国試オタク