この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問21 65歳の男性。2年前の高所からの転落で上部胸髄損傷で対麻痺がある。車いすでの日常生活は自立していたが、急に頭痛、顔面紅潮、発汗が出現した。

注意するのはどれか。

1.膀胱への多量の尿の貯留

2.股関節などの異所性骨化

3.肺炎の有無

4.両下肢の筋緊張の亢進

答え.1

解説

・65歳の男性。

・2年前:上部胸髄損傷(対麻痺)。

・車いすでの日常生活は自立。

・急に頭痛、顔面紅潮、発汗が出現した。

→本症例は、自律神経過反射が疑われる。自律神経過反射は、T5~6以上の脊髄損傷患者において、損傷部以下の臓器からの刺激によって起こる自律神経の異常反射である。内臓神経の抑制が解除されるため、主に骨盤内臓器が緊張する促通刺激が原因となり誘発される。原因は①膀胱刺激、②直腸刺激、③内臓刺激、④皮膚刺激などが挙げられる。生命の危険を伴い合併症を伴う。自律神経過反射の症状は、高血圧、ガンガンする頭痛、顔面紅潮、損傷レベルより上部での発汗、鼻詰まり、吐き気、脈拍60以下の徐脈、損傷レベルより下部の鳥肌である。

1.〇 正しい。膀胱への多量の尿の貯留は、注意すべきことである。なぜなら、本症例は、自律神経過反射が疑われるため。自律神経過反射の最も一般的な誘因が、膀胱刺激:膀胱への多量の尿の貯留(尿閉)である。

2.× 股関節などの異所性骨化の優先度は低い。なぜなら、本症例は、上部胸髄損傷の受傷から2年経過しているため。異所性骨化とは、本来骨組織が存在しない部位、すなわち筋・筋膜・靱帯・関節包などに異常に骨形成が起こる現象である。骨梁構造を認める点が石灰化との違いである。 好発部位は股関節(最も多い)・膝関節(2位)・肩関節(4位)・肘関節(3位)などである。脊髄損傷受傷後1~6か月くらいに発症することが多い。

3.× 肺炎の有無の優先度は低い。なぜなら、肺炎との症状と合致しないため。肺炎は、発熱や呼吸困難を引き起こす。

4.× 両下肢の筋緊張の亢進の優先度は低い。なぜなら、急性の頭痛、顔面紅潮、発汗の直接的な原因とはならないため。

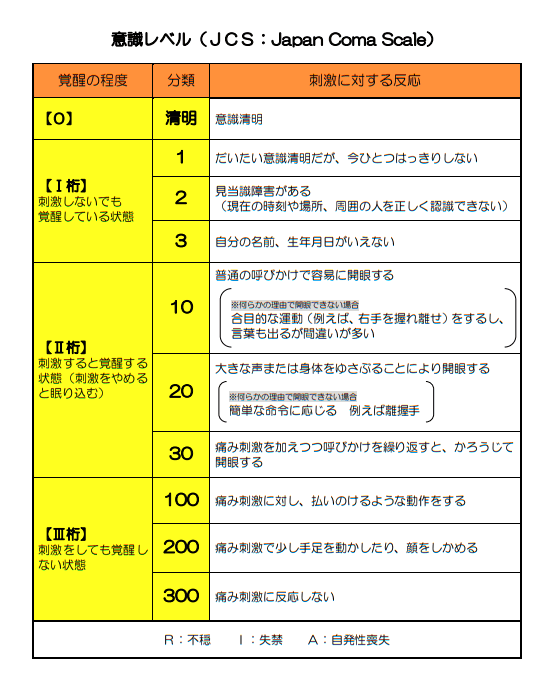

問22 意識障害でジャパン・コーマ・スケールの10はどれか。

1.開眼しているが自分の名前がいえない。

2.閉眼しているが呼びかけると開眼する。

3.痛み刺激を与えても全く反応せず閉眼したままである。

4.痛み刺激でも開眼しないが払いのけるような動作をする。

答え.2

解説

1.× 開眼しているが自分の名前がいえない。

これは、JCSの3(1桁)に該当する。

2.〇 正しい。閉眼しているが呼びかけると開眼する。

これは、JCSの10(2桁)に該当する。

3.× 痛み刺激を与えても全く反応せず閉眼したままである。

これは、JCSの300(3桁)に該当する。

4.× 痛み刺激でも開眼しないが払いのけるような動作をする。

これは、JCSの100(3桁)に該当する。

(※図引用:「意識レベル(JCS:Japan Coma Scale)」堺市HPより)

問23 疾患と異常歩行の組合せで正しいのはどれか。

1.下肢の動脈硬化症:失調性歩行

2.筋ジストロフィー:間欠性跛行

3.パーキンソン(Parkinson)病:突進性歩行

4.脳梗塞:アヒル歩行

答え.3

解説

1.× 下肢の動脈硬化症は、「失調性歩行」ではなく間欠性跛行である。

・閉塞性動脈硬化症は、手や足の血管の動脈硬化により、狭窄(血管が狭くなる)や閉塞(血管が詰まる)を起こして、血液の流れが悪くなり、手先や足先へ栄養や酸素を十分に送り届けることができなくなる病気である。下肢の慢性虚血による間欠性跛行が発症症状であることが多く、虚血が進行すると壊死に至る。50~70歳代の男性、糖尿病症例に多くみられる。太ももの付け根(大腿動脈)や足の甲(足背動脈)を触診し、脈が触れないことで診断し、確定診断には血管造影検査を行う。

・間欠性跛行とは、歩行を続けると下肢の痛みと疲労感が強くなり、足を引きずるようになるが、休むと再び歩けるというものである。閉塞性動脈硬化症などでも見られる。血管が閉塞するため、筋に酸素の供給が困難となる。

2.× 筋ジストロフィーは、「間欠性跛行」ではなくアヒル歩行である。

・筋ジストロフィーとは、骨格筋の変性・壊死と筋力低下を主徴とする遺伝性の疾患総称である。そのうちのDuchenne型筋ジストロフィーは、X連鎖劣性遺伝で①幼児期から始まる筋力低下、②動揺性歩行、③登攀性起立(Gowers徴候:ガワーズ徴候)、④腓腹筋などの仮性肥大を特徴とする。

・動揺性歩行(アヒル歩行)は、下腹部と殿部を突き出して腰椎前弯を強めた姿勢で、腰部を左右に振りながら歩く様子が観察できる。Duchenne型筋ジストロフィー児や両中殿筋の低下・麻痺、発育性股関節形成不全などが原因として起こる。

3.〇 正しい。パーキンソン(Parkinson)病:突進性歩行

・パーキンソン病とは、黒質のドパミン神経細胞の変性を主体とする進行性変成疾患である。4大症状として①安静時振戦、②筋強剛(筋固縮)、③無動・寡動、④姿勢反射障害を特徴とする。また、自律神経障害による便秘や起立性低血圧、排尿障害、レム睡眠行動障害などが起こる。レム睡眠行動障害とは、レム睡眠の時期に体が動き出してしまう睡眠障害の1つである。 睡眠時随伴症に分類される。

・突進歩行は、パーキンソン病の症状(姿勢反射障害や寡動)で生じる。突進歩行とは、前のめりになって、急に小走りの状態で、何かにぶつかるまで自分の意志で止まることができない症状である。

4.× 脳梗塞は、「アヒル歩行」ではなく分回し歩行である。

・ぶん回し歩行(痙性片麻痺歩行)は、麻痺により下肢がうまく動かず、円を書くように歩く。脳血管障害で起こりやすい。

問24 口腔粘膜の視診でコプリック斑がみられるのはどれか。

1.麻疹

2.猩紅熱

3.悪性貧血

4.ビタミンB2欠乏症

答え.1

解説

1.〇 正しい。麻疹は、口腔粘膜の視診でコプリック斑がみられる。

Koplik斑(コプリック斑)とは、麻疹 (はしか) 患者の大部分に現れる頬粘膜の斑点である。臼歯に対する部分に境界明瞭なやや隆起した粘膜疹ができる。麻疹とは、麻疹ウイルスの感染後、10~12日間の潜伏期ののち発熱や咳などの症状で発症する病気のこと。38℃前後の発熱が2~4日間続き、倦怠感(小児では不機嫌)があり、上気道炎症状(咳、鼻みず、くしゃみなど)と結膜炎症状(結膜充血、目やに、光をまぶしく感じるなど)が現れて次第に強くなる。

2.× 猩紅熱(※読み:しょうこうねつ)とは、A群溶血性連鎖球菌(A群溶連菌)という細菌による感染症である。猩紅熱の症状は、発熱、咽頭炎、扁桃炎、舌の赤い腫れ、全身に鮮紅色の発疹などである。発疹はかゆみを伴うことが多く、手触りはザラザラとしていて「紙やすり状」といわれる。

3.× 悪性貧血とは、主に自己免疫性萎縮性胃炎に伴う内因子の欠乏によりビタミンB12の吸収が障害されることで発症する巨赤芽球性貧血の一種である。正常では胃の壁細胞から分泌される内因子がビタミンB12と結合し、回腸末端で吸収される。しかし内因子の分泌が低下または消失すると、ビタミンB12が回腸末端で吸収されずに欠乏状態となる。ビタミンB12は葉酸とともに骨髄で正常な赤血球の産生に不可欠であるため、欠乏すると巨赤芽球性貧血を引き起こす。主な症状としては、動悸、めまい、耳鳴り、全身倦怠感などの貧血症状、舌炎、悪心、嘔吐、下痢などの消化器症状に加え、四肢の知覚異常、歩行障害、視力障害といった神経症状を伴うことが特徴である。進行すると興奮状態、記憶障害、意識混濁などの精神症状を呈する場合もある。

4.× ビタミンB2欠乏症とは、口角炎、口内炎、舌の炎症などが見られる。ビタミンB2は水溶性のビタミンで、糖質、脂質、タンパク質の代謝、エネルギー産生に関わる酸化還元酵素の補酵素として働く。欠乏すると、皮膚炎や粘膜障害がよく見られる。例えば、口角炎、舌炎、口唇炎などである。

問25 頚部正中付近に硬い腫瘤を触れるのはどれか。

1.甲状腺癌

2.バセドウ(Basedow)病

3.慢性甲状腺炎

4.悪性リンパ腫

答え.1

解説

1.〇 正しい。甲状腺癌は、頚部正中付近に硬い腫瘤を触れる。なぜなら、甲状腺が位置する場所になるため。甲状腺がある場所(のどぼとけの下)にしこりがないか目で見て、指で触って確認できる。正常の甲状腺組織は軟らかく、体の表面からでは触れることができる。

2.× Basedow病とは、甲状腺刺激ホルモン受容体に対する自己抗体による甲状腺機能亢進症である。症状として、発汗や食欲亢進、体重減少、下痢、振戦、メルセブルグ3徴(眼球突出、甲状腺腫、頻脈)がみられる。

3.× 慢性甲状腺炎とは、甲状腺機能低下症(橋本病)ともいい、甲状腺に炎症が引き起こされることによって徐々に甲状腺が破壊され、甲状腺ホルモンの分泌が低下していく病気のことである。甲状腺機能低下症になると、全身の代謝が低下することによって、無気力、疲れやすさ、全身のむくみ、寒がり、体重増加、便秘、かすれ声などが生じる。

4.× 悪性リンパ腫とは、血液細胞(血液中に存在する細胞)の中のリンパ球ががん化する病気である。一般的に、首や腋(わき)の下、脚の付け根などにあるリンパ節にしこりが生じる。進行した場合の症状として、発熱、体重減少、寝汗をかきやすくなるなどである。悪性リンパ腫はがん細胞の形や性質などによって70以上もの種類に分類されており、それぞれ症状や進行の仕方などの特徴が異なる。そのため、治療方針もさまざまである。治療では、放射線治療や薬物療法、造血幹細胞移植などが行われる。

国試オタク

国試オタク