この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問36 潰瘍性大腸炎の症状で多いのはどれか。

1.嘔吐

2.吐血

3.便秘

4.粘血便

答え.4

解説

潰瘍性大腸炎とは、主に大腸の粘膜を侵し、再燃と寛解を繰り返す慢性のびまん性炎症性腸疾患である。症状として、繰り返す粘血便・下痢・腹痛・発熱・体重減少などがみられる。したがって、潰瘍性大腸炎の食事は、易消化性で高エネルギー、高タンパク、低脂肪、低残渣食を基本とする。原因不明であるが、遺伝的因子と環境因子が複雑に絡み合って発症に関与していると考えられている。

1.× 嘔吐の原因として様々である。体内に入り込んだ異物や、毒性のあるものを体外に排出するための防御反応として起こる場合もあるが、急性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、腸閉塞症(イレウス)のほか、片頭痛やメニエール病、脳腫瘍などの病気が原因で起こる場合もある。

2.× 吐血とは、上部消化管(口から十二指腸までの食道、胃、十二指腸)からの出血。

したがって、喀血は吐血と比べると赤みが強く、泡が混じることが多く、固まりにくいという特徴がある。

①喀血とは、下気道(気管支肺)からの出血。喀血は血液そのものを咳とともに吐く状態である。

②血痰とは、気道の出血が少量であれば痰に血が混じっている状態である。

3.× 便秘の原因として、腸の運動低下、腹筋の弛緩、直腸内圧閾値上昇により、便秘傾向になる。加齢に伴い、消化管では、消化液の分泌低下、蠕動運動の低下が起こるため便秘傾向になる。

4.〇 正しい。粘血便は、潰瘍性大腸炎の症状で多い。なぜなら、大腸の粘膜が炎症を起こし、潰瘍が形成され、便に粘液や血液が混じることがあるため。ちなみに、粘血便とは、ベタベタとした粘液に加えて、血液がついている便のことである。粘血便は腸からの粘液に加えて、どこかで出血が示唆であるため、粘液便より注意が必要である。

問37 食道静脈瘤をきたす疾患はどれか。

1.膵炎

2.肝硬変

3.胆石症

4.逆流性食道炎

答え.2

解説

食道静脈瘤とは、食道粘膜下を通る静脈が太く曲がりくねって、でこぼこと瘤(こぶ)のようになった状態のことである。主な原因は肝硬変である。初期症状として、自覚されにくいが、静脈瘤が大きくなって破裂すると出血を起こす。鮮血を口から吐いたり便が黒くなったりすることで気づくケースが多く、出血多量の場合には死に至る可能性もある。

1.× 膵炎とは、その名の通り、膵臓の炎症のことである。膵炎は膵臓の酵素が膵臓自体を攻撃することで生じる。主に上腹部の痛み、嘔吐、発熱などの症状を引き起こす(※詳しくは下参照)。

2.〇 正しい。肝硬変は、食道静脈瘤をきたす。なぜなら、肝臓が線維化し、正常な血流が阻害される(門脈圧亢進される)ため。したがって、食道の静脈が拡張し、食道静脈瘤が形成される。ちなみに、肝硬変とは、B型・C型肝炎ウイルス感染、多量・長期の飲酒、過栄養、自己免疫などにより起こる慢性肝炎や肝障害が徐々に進行して肝臓が硬くなった状態をいう。慢性肝炎が起こると肝細胞が壊れ、壊れた部分を補うように線維質が蓄積して肝臓のなかに壁ができる。肝機能の低下によりアンモニア代謝能力が低下し、血中のアンモニアが高値となる

3.× 胆石症とは、胆汁の流れる胆道に石(胆石)ができてしまう病気の総称である。原因となる胆石は、胆汁に含まれる成分が溶けきれず石のように固まることで発生する。もっとも頻度が高いコレステロール石は胆汁のコレステロール濃度が高くなることで発生する。症状として、放散痛や吐き気、嘔吐である。胆石症の放散痛は、右肩甲骨部、腰、上腹部への放散痛が生じる。

4.× 逆流性食道炎とは、胃の内容物(主に胃酸)が食道に逆流することにより、食道に炎症を起こす病気である。したがって、原因は、胃液の食道への逆流である。様々な要因があげられ、加齢・食事の内容・肥満・姿勢などによって、食道を逆流から守る仕組みが弱まるか、胃酸が増えすぎることで胃液が逆流するために起こる。

急性膵炎とは、膵臓の突然の炎症で、軽度のものから生命を脅かすものまであるが、通常は治まる。主な原因は、胆石とアルコール乱用である。男性では50歳代に多く、女性では70歳代に多い。症状として、飲酒・過食後に左上腹部痛・心窩部痛が発症する。悪心・嘔吐、悪寒、発熱、背部への放散痛もみられ、腹痛はアルコールや脂質の摂取で増悪する。

検査:膵臓の炎症・壊死により膵臓由来の消化酵素(アミラーゼとリパーゼの血中濃度)が上昇する。

【治療】

軽症例:保存療法(禁食、呼吸・循環管理、除痛 等)

重症例:集中治療[臓器不全対策、輸液管理、栄養管理(早期経腸栄養)、感染予防、腹部コンパートメント症候群対策]

(※参考:「急性膵炎」MSDマニュアル家庭版より)

問38 僧帽弁閉鎖不全症で正しいのはどれか。

1.心不全の原因となる。

2.弁置換術は禁忌である。

3.聴診で拡張期雑音を聴取する。

4.先天性によるものが多い。

答え.1

解説

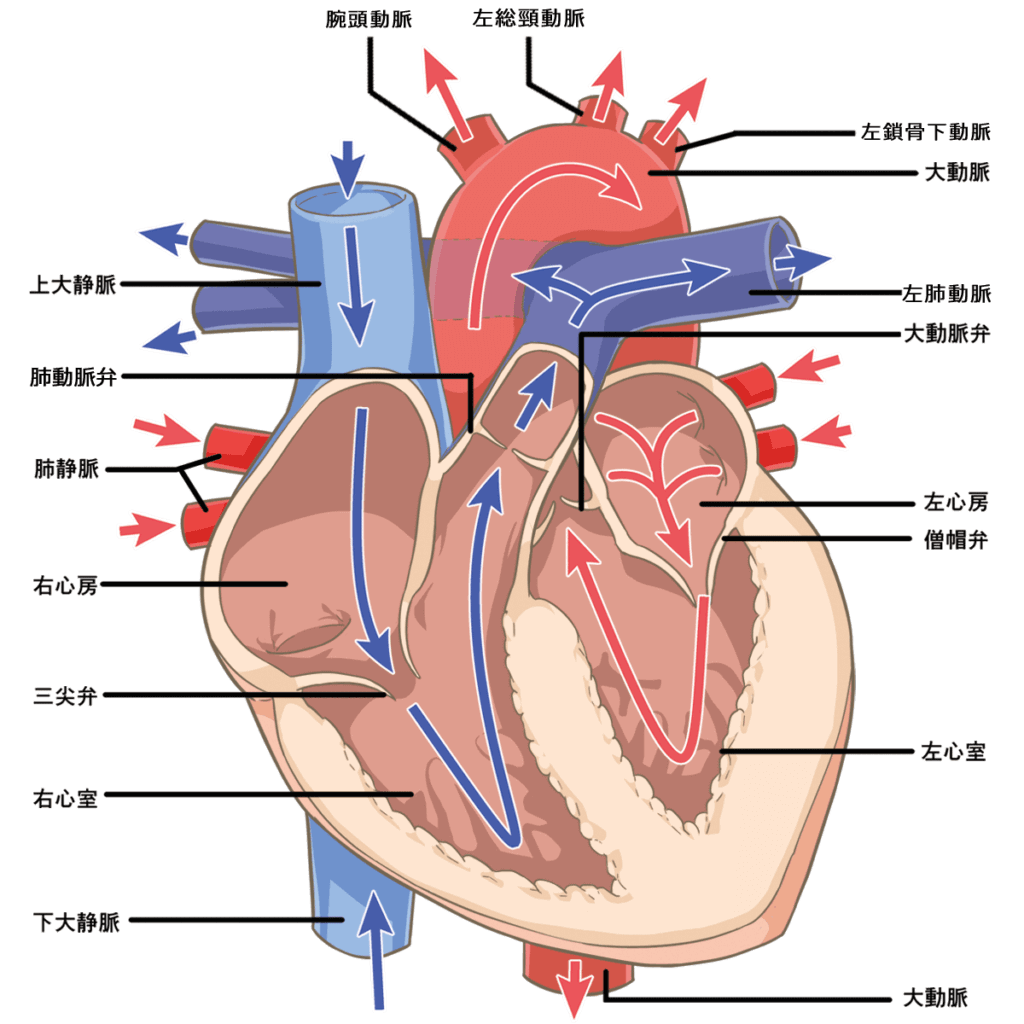

(※図引用:「看護roo!看護師イラスト集」より)

定義:僧帽弁の閉鎖が不十分なため、収縮期に血液が左室から左房へ逆流する。

概要:原因はリウマチ熱、動脈硬化による。

症状:左心不全症状(呼吸困難、動悸、息切れ)、易疲労、進行すると発作性夜間呼吸困難、起坐呼吸など。

検査所見:心電図検査(ECG)→心房細動多発

1.〇 正しい。心不全の原因となる。なぜなら、僧帽弁が完全に閉鎖しないことで、逆流が左心房および左心室に負荷がかかるため。

2.× 弁置換術は、「禁忌」ではなく適応である。なぜなら、手術により、僧帽弁の修復が必要であるため。

3.× 聴診で「拡張期雑音」ではなく収縮期雑音を聴取する。なぜなら、左心室が収縮する際に血液が逆流するため。

①収縮期雑音:駆出性雑音、逆流性雑音、機能性雑音がある。

②拡張期雑音:Ⅱ音から続いて聞こえる音(blowing murmur)、Ⅱ音とつながりがなく聞こえる音(rumbling murmur)がある。

③収縮期・拡張期雑音:連続性雑音、収縮期拡張期雑音(to and flow murmur)がある。

4.× 「先天性」ではなく後天性によるものが多い。なぜなら、原因はリウマチ熱、動脈硬化によるため。リウマチ熱とは、A群レンサ球菌と呼ばれる細菌に感染することによって起こる病気である。子どもの頃に感染・発症することが一般的で、中年期になってから僧帽弁狭窄症を引き起こすことがある。リウマチ熱の症状は、39℃程度の高熱と同時に、膝、肘、足、手首などの関節で強い関節痛が現れる。

心不全は、心臓のポンプ機能低下のため末梢組織の酸素需要に見合った血液量を供給できない状態である。心不全は、どこにうっ血が強く出るかで以下のように分類される。

・左心不全:肺循環系にうっ血が著明なもの。

→症状:呼吸困難(労作時・夜間)、起座呼吸、尿量減少、血性泡沫状痰など。

・右心不全:体循環系(体静脈圧↑:右室拡張末期圧↑)にうっ血が著明なもの。

→症状:頸静脈怒張、胸水・腹水、下腿浮腫、肝腫大など。

●共通してみられる症状:チアノーゼ、倦怠感など。

左心不全では肺うっ血による低酸素血症が原因で、右心不全でも進行すると心拍出量低下のためチアノーゼが見られる。

問39 脊椎圧迫骨折を起こしやすいのはどれか。

1.血友病

2.多発性骨髄腫

3.慢性骨髄性白血病

4.特発性血小板減少性紫斑病

答え.2

解説

圧迫骨折とは、背骨の椎体と言う部分が潰されるように骨折した状態である。尻もちなどの外力による受傷が多く見られる。女性の高齢者に多く見られる代表的な骨折である。椎体骨折(圧迫骨折)の場合は、画像所見で①膨張した椎間板、②魚椎変形(楔状変形)、③骨陰影の減少などがみられる。

1.× 血友病とは、血液を固めるのに必要な「血液凝固因子(第Ⅷ因子または第Ⅸ因子)が不足・活性低下する病気のことである。伴性劣性遺伝(男児に多い)で、生まれつき発症することがほとんどであるため、幼少期から①些細なことで出血する、②出血が止まりにくいといった症状が繰り返される。治療として、凝固因子製剤の投与、関節拘縮・筋力低下に対するリハビリテーションが行われる。

2.〇 正しい。多発性骨髄腫は、脊椎圧迫骨折を起こしやすい。多発性骨髄腫とは、形質細胞がクローン性に増殖するリンパ系腫瘍である。増殖した形質細胞やそこから分泌される単クローン性免疫グロブリンが骨病変、腎機能障害、M蛋白血症などさまざまな病態や症状を引き起こす。多発性骨髄腫の発症年齢は65~70歳がピークで男性が女性より多く約60%を占める。腫瘍の増大、感染症の合併、腎不全、出血、急性白血病化などで死に至る。主な症状として、頭痛、眼症状の他に①骨組織融解による症状(腰痛・背部痛・圧迫骨折・病的骨折・脊髄圧迫症状・高カルシウム血症など)や②造血抑制、M蛋白増加による症状(貧血・息切れ・動悸・腎機能障害)、易感染性(免疫グロブリン減少)、発熱(白血球減少)、出血傾向(血小板減少)などである。

3.× 慢性骨髄性白血病とは、骨髄で作られる白血球が異常増殖するタイプの白血病で、フィラデルフィア染色体と呼ばれる遺伝子異常を伴うことが多い病気である。進行はゆるやかで、初期には無症状のまま血液検査などで偶然に見つかることが多い。治療には主にチロシンキナーゼ阻害薬と呼ばれる薬が使われ、効果がある場合は長期管理が可能とされている。

4.× 特発性血小板減少性紫斑病とは、血液中の血小板が減少することにより出血しやすくなる病気である。原因は不明であるが、体の中の免疫反応が過剰になり、自分の血小板を攻撃してしまうために、血小板が減少するといわれている。

問40 リウマチ熱と関連性が高いのはどれか。

1.関節破壊

2.蝶形紅斑

3.口腔内潰瘍

4.心臓弁膜症

答え.4

解説

1.× 関節破壊は、関節リウマチでみられる症状である。関節リウマチとは、関節滑膜を炎症の主座とする慢性の炎症性疾患である。主な症状は、多関節の対称性の関節炎や関節腫脹、痛みなどである。

2.× 蝶形紅斑は、全身性エリテマトーデスでみられる症状である。全身性エリテマトーデスとは、皮膚・関節・神経・腎臓など多くの臓器症状を伴う自己免疫性疾患である。皮膚症状は顔面の環形紅斑、口腔潰瘍、手指の凍瘡様皮疹である。10~30歳代の女性に好発する多臓器に障害がみられる慢性炎症性疾患であり、寛解と再燃を繰り返す病態を持つ。遺伝的素因を背景にウイルス感染などが誘因となり、抗核抗体などの自己抗体産生をはじめとする免疫異常で起こると考えられている。本症の早期診断、早期治療が可能となった現在、本症の予後は著しく改善し、5年生存率は95%以上となった。主な治療法として、①非ステロイド系消炎鎮痛剤、②ステロイド剤などである。

3.× 口腔内潰瘍は、ベーチェット病でみられる症状である。ベーチェット病とは、自己免疫疾患で、四徴として、①口腔粘膜のアフタ性潰瘍、②ぶどう膜炎、③皮膚症状(結節性紅斑や皮下硬結)、④外陰部潰瘍である。皮膚症状として、下腿に後発する。発赤や皮下結節を伴う結節性紅斑、圧痛を伴う皮下の遊走性血栓性静脈炎、顔面・頚部・背部などにみられる毛嚢炎様皮疹または痤瘡様皮疹などが出現する。

4.〇 正しい。心臓弁膜症は、リウマチ熱と関連性が高い。リウマチ熱とは、A群レンサ球菌と呼ばれる細菌に感染することによって起こる病気である。子どもの頃に感染・発症することが一般的で、中年期になってから僧帽弁狭窄症を引き起こすことがある。リウマチ熱の症状は、39℃程度の高熱と同時に、膝、肘、足、手首などの関節で強い関節痛が現れる。

定義:僧帽弁の閉鎖が不十分なため、収縮期に血液が左室から左房へ逆流する。

概要:原因はリウマチ熱、動脈硬化による。

症状:左心不全症状(呼吸困難、動悸、息切れ)、易疲労、進行すると発作性夜間呼吸困難、起坐呼吸など。

検査所見:心電図検査(ECG)→心房細動多発

国試オタク

国試オタク