この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問51 心肺蘇生で誤っている組み合わせはどれか。

1.ハイムリック法:異物除去法

2.心臓マッサージの部位:胸骨の上半分

3.AED:自動体外式除細動器

4.蘇生着手:胸骨圧迫

答え.2

解説

1.〇 正しい。ハイムリック法:異物除去法

腹部圧迫法〈Heimlich法:ハイムリック法〉は、成人の気道の異物除去を目的とする。救助者は、患者の後ろに立って手を腹部に当て、突き上げるようにし横隔膜を圧迫する。

2.× 心臓マッサージの部位は、胸骨の「上半分」ではなく下半分である。胸骨圧迫心臓マッサージ(胸骨圧迫)は、心肺蘇生法の一部である。胸骨圧迫とは、心停止した傷病者の心臓付近を圧迫することにより脳や心臓に血液の循環を促す心肺蘇生を目的とした一次救命処置である。成人と幼児で適する力の入れ具合や胸骨の沈み具合が異なる。成人では胸骨が、5cmほど沈むように胸骨圧迫をする。一方で、幼児では年齢に応じた体格の差があるため、成人のような絶対値を当てはめることができない。そのため、幼児においては個別の体格を判断したうえで、胸の厚さの1/3程度が沈む強さで胸骨圧迫を行うことが推奨されている。年齢にかかわらず100~120回を目安に行う。

3.〇 正しい。AED:自動体外式除細動器

AED(Automated External Defibrillator、自動体外式除細動器)とは、心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態(心室細動)になった心臓に対して、電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器である。AEDの除細動の適応は、①心室細動(VF)、②無脈性心室頻拍(VT)である。

4.〇 正しい。蘇生着手:胸骨圧迫

蘇生着手とは、呼吸や循環機能が低下または停止したときに、人工呼吸や心臓マッサージなどによって生命を救うことである。

問52 頭部打撲で救急搬入時、随意運動なく四肢伸展を認めた。

Glasgow Coma Scale(GCS)のうち運動機能の判定で正しいのはどれか。

1.M1

2.M2

3.M3

4.M4

答え.2

解説

GCS(Glasgow Coma Scale)は、意識障害を評価する。意識障害のある患者を開眼機能(E)、言語機能(V)、運動機能(M)の3点から評価する。

1.× M1は、「なし」である。

2.〇 正しい。M2は、「痛み刺激に対し伸展反応(除脳姿勢)」である。

3.× M3は、「痛み刺激に対し異常な屈曲運動」である。

4.× M4は、「痛み刺激に対し逃避反応を示す」。

問53 高所からの転落による右第5~8肋骨の連続多発骨折で奇異呼吸を認める。

誤っているのはどれか。

1.骨折部胸壁は吸気時に膨隆する。

2.縦隔は吸気・呼気で左右に動揺する。

3.人工呼吸の陽圧換気が有効である。

4.弾性包帯固定で胸郭を補強する。

答え.1

解説

1.× 骨折部胸壁は、「吸気時」ではなく呼気時に膨隆する。通常、胸壁は吸気時に広がって外側へ膨らみ、呼気時に内側へ戻る。しかし、フレイルチェストでは骨折した部分が自由に動いてしまい、吸気時に胸腔内の負圧の影響で逆に内側に引き込まれる。つまり、正常な動きとは反対の「奇異呼吸」が生じる。

2.〇 正しい。縦隔は、吸気・呼気で左右に動揺する。これを縦隔動揺という。フレイルチェストの場合、吸気時に骨折部位が内側に陥凹し、呼気時に外側に膨隆するため、縦隔は呼吸に伴って左右に動揺することがある。

3.〇 正しい。人工呼吸の陽圧換気が有効である。なぜなら、陽圧換気(正圧換気)は、内側から胸郭を固定する効果があるため。したがって、負圧の作用で引き起こされる骨折部の奇異な動きを抑制する「内固定効果」が期待できる。これにより、ガス交換が改善され、呼吸状態が安定する。

4.〇 正しい。弾性包帯固定で胸郭を補強する。なぜなら、弾性包帯による外固定は、骨折した胸壁の奇異な動きを抑制できるため。したがって、一時的に胸郭の安定性を補強することができる。これにより、呼吸時の不均一な動きが軽減され、痛みの緩和や呼吸機能の改善が期待できる。

問54 70歳の男性。40km/時で乗用車を運転中、前方からの軽自動車のはみ出し走行により正面衝突し、ハンドルで前胸部を強打した。救急搬入時、前胸部痛、頻脈、血圧低下を認めた。

最も損傷の可能性が高い臓器はどれか。

1.大動脈

2.肺静脈

3.横隔膜

4.肝臓

答え.1

解説

・70歳の男性。

・40km/時で乗用車を運転中、前方からの軽自動車のはみ出し走行により正面衝突し、ハンドルで前胸部を強打した。

・救急搬入時:前胸部痛、頻脈、血圧低下。

→本症例は、大動脈損傷が疑われる。大動脈は、特に胸部大動脈が急激な減速による力で引き伸ばされるため、裂傷や断裂が生じやすい

1.〇 正しい。大動脈が最も損傷の可能性が高い。大動脈損傷とは、胸壁の損傷による激しい胸痛のほか、声がれや脈拍の減弱(特に下肢)がみられることもある。また、手足は汗ばみ、青く冷たくなり、血圧低下、呼吸困難、錯乱など、ショックの症状がみられる。

2.× 肺静脈は考えにくい。なぜなら、肺静脈は深部に位置し、通常は肺損傷や心臓損傷なども一緒にみられるため。

3.× 横隔膜は考えにくい。なぜなら、本症例は、前胸部を強打しているため。横隔膜損傷の受傷機転として、高所転落や腹部強打にみられやすい。また、内臓損傷もセットでみられやすい。

4.× 肝臓は考えにくい。なぜなら、本症例は、前胸部を強打しているため。肝臓は、腹部の右上部に位置している。

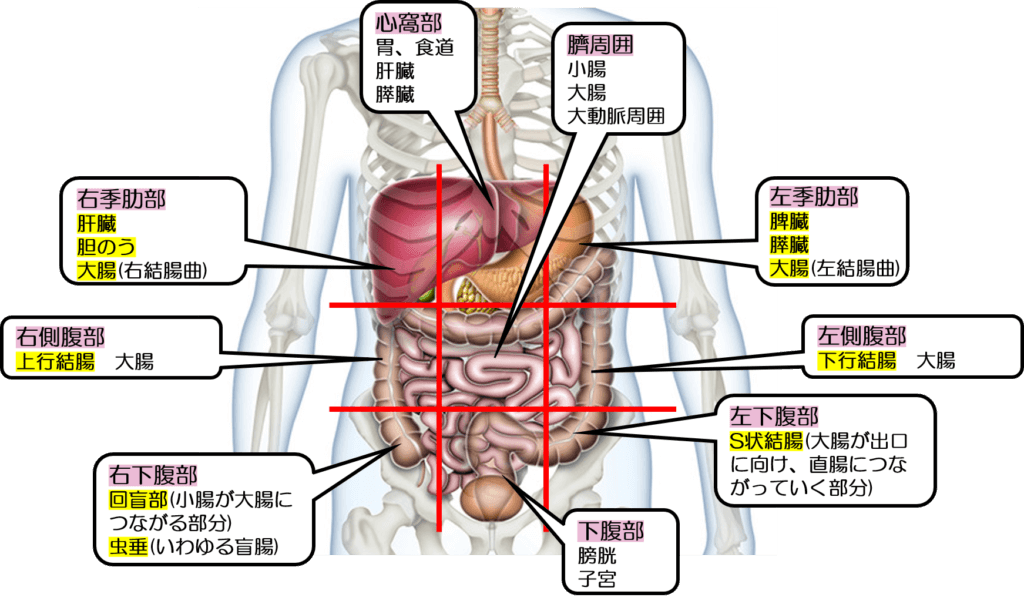

(※図引用:「腹痛」ソージュ山下町内科クリニック様HPより)

問55 徒手筋力テストで正しいのはどれか。

1.重力を除けば全可動域で動くのは5である。

2.関節は動かず筋電図上で筋収縮も認められなければ1である。

3.重錘を用いて計測する。

4.片足でのつま先立ちが1回から9回まで可能な時は3である。

答え.4

解説

徒手筋力テスト(MMT:manual muscle testing)は、筋力を測定するための方法のひとつである。筋収縮のまったくみられない場合「0」、正常を「5」として6段階で評価する。

0(Zero:ゼロ):「筋収縮のまったくみられない」状態である。

1(trace:不可):「関節の運動は起こらないが、筋のわずかな収縮は起こる。筋収縮がみえる、または触知できる」状態である。

2(poor:可):「重力を除けば全可動域動かせる」状態である。

3(fair:良):「重力に打ち勝って全可動域動かせるが、抵抗があれば行えない」状態である。

4(good:優):「ある程度、徒手抵抗を加えても、全可動域動かせる」状態である。

5(normal:正常):「強い抵抗(最大抵抗)を加えても、完全に運動できる」状態である。

1.× 重力を除けば全可動域で動くのは、「5」ではなく2である(※上参照)。

2.× 関節は動かず筋電図上で筋収縮も認められなければ「1」ではなく0である(※上参照)。

3.× 重錘を用いて計測することはしない。

「徒手」筋力テストは、その名の通り、施術者が手を使って筋力を評価する方法である。

4.〇 正しい。片足でのつま先立ちが1回から9回まで可能な時は3である。

繰り返し動作が10回以上行えたら4と判断し、20回以上行えたら5と判断する。

国試オタク

国試オタク