この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問76 セイヤー絆創膏固定法で正しいのはどれか。

1.第Ⅰ帯は患肢を挙上させて下方転位を防止する。

2.第Ⅱ帯は肩を外方に引き鎖骨の短縮転位を防止する。

3.第Ⅲ帯は前腕の重量で骨折部に圧迫力を加える。

4.第Ⅳ帯は上腕を固定し患部の動揺性を防止する。

答え.3

解説

セイヤー絆創膏固定法とは、鎖骨骨折時の固定法である。

【役割】

腋窩枕子:末梢牽引を行うためのテコの支点の働き。

第1帯:肩を外方に引き鎖骨の短縮転位を防止する。

第2帯:患肢を挙上させて下方転位を防止する。

第3帯:前腕の重量で骨折部に圧迫力を加える。

1.× 「第Ⅰ帯」ではなく第Ⅱ帯は、患肢を挙上させて下方転位を防止する。

2.× 「第Ⅱ帯」ではなく第Ⅰ帯は、肩を外方に引き鎖骨の短縮転位を防止する。

3.〇 正しい。第Ⅲ帯は、前腕の重量で骨折部に圧迫力を加える。

4.× 第Ⅳ帯は、セイヤー絆創膏固定法にない。

鎖骨骨折時の固定法である。腋→肩→肘の順番で包帯が巻かれる。

【目的】

第1帯:枕子の固定

第2帯:患肢の固定

第3帯:患部の固定・患肢の保持

第4帯:提肘(患肢の吊り)

問77 介達外力によって発生する肩甲骨骨折の部位はどれか。

1.関節窩

2.体部

3.肩峰

4.下角

答え.1

解説

①骨体部骨折

②上・下角骨折

③関節窩骨折

④頸部骨折(解剖頸・外科頸)

⑤肩峰骨折

⑥烏口突起骨折

1.〇 正しい。関節窩骨折は、介達外力によって発生する。原因は、肩甲骨後方からの強打、上肢外転状態での衝撃などにより、関節窩に上腕骨頭が衝突して生じる。症状として、関節内骨折のため腫脹は少ないが上腕骨頭が内方へ転位する。転位があるものは、骨折線が関節高の中心を通り、

2.4.× 体部/下角の原因は、直達外力が多い。肩甲骨骨折の多くは直達外力による。

転位は、骨体部は筋の保護により転位が少ない。下角骨折では、大円筋・前鋸筋により前外上方へ転位する。上角骨折では、肩甲挙筋により近位骨片が上内方へ転位する。症状は、患肢内転、限局性圧痛、皮下出血斑、深呼吸による局所痛などが起こる。

3.× 肩峰骨折の原因は、直達外力が多い。ただし、三角筋の牽引力によるものもまれにある。一般的に転位は軽微であるが、症状として局所の圧痛、腫脹などが起こる。また、肩関節の運動や呼吸により疼痛が増強する。

直達外力とは、打撃や衝突などの外力により加わった力が直接患部に作用することである。一方、介達外力とは、打撃や圧迫などの外力が加わった部位から離れた部位に体内組織を通じて外力が伝わることである。受傷機序として、日常生活中やスポーツ現場では階段を下りた際や、ランニングやダッシュの途中などにふくらはぎに鋭い痛みが走り、その後の歩行が困難になるケースがよく見られる。

問78 肩関節前方脱臼に合併する上腕骨の陥没部位で正しいのはどれか。

1.前内方

2.前外方

3.後内方

4.後外方

答え.4

解説

烏口下脱臼とは、肩関節前方脱臼(約90%)のひとつである。上腕骨頭が肩甲骨関節窩から前方に脱臼した症状で、①烏口下脱臼と②鎖骨下脱臼に分類される。関節全体を覆う袋状の関節包と靭帯の一部が破れ、突き出た上腕骨頭が烏口突起の下へすべることで起こる脱臼である。介達外力が多く、後方から力が加わる、転倒するなどで手を衝くことで過度の伸展力が発生した場合(外旋+外転+伸展)などに起こる。症状として、①弾発性固定、②関節軸の変化(骨頭は前内方偏位、上腕軸は外旋)、③脱臼関節自体の変形(三角筋部の膨隆消失、肩峰が角状に突出、三角筋胸筋三角:モーレンハイム窩の消失)、④上腕仮性延長、⑤肩峰下は空虚となり、烏口突起下に骨頭が触知できる。

【固定】①材料:巻軸包帯、副子(肩関節前後面にあてる)、腋窩枕子、三角巾。②肢位と範囲:肩関節軽度屈曲・内旋位で肩関節のみ。③期間:30歳代以下は5~6週間、40歳代以上は3週間

1~3.× 前内方/前外方/後内方

これらは、肩関節前方脱臼に合併する上腕骨の陥没部位とはいえない。

4.〇 正しい。後外方は、肩関節前方脱臼に合併する上腕骨の陥没部位である。

バンカート損傷とは、肩が脱臼した際に関節窩の周りにある関節唇が損傷するものをいう。自然には修復されず、さらに靭帯が緩んでしまうと脱臼を繰り返す。これを反復性脱臼という。

問79 患者をベッド上で腹臥位とし、患側上肢をベッドの端から下垂させ、重りをつけて牽引し自然整復させる肩関節前方脱臼の整復法はどれか。

1.スティムソン法

2.ヒポクラテス法

3.ミルヒ法

4.モーテ法

答え.1

解説

1.〇 正しい。スティムソン法とは、患者をベッド上で腹臥位とし、患側上肢をベッドの端から下垂させ、重りをつけて牽引し自然整復させる肩関節前方脱臼の整復法である。

2.× ヒポクラテス法とは、まず患者の頭部を固定し、術者は患者の前方に位置する。次に、両拇指にガーゼを巻いて下顎大臼歯咬合面(歯が無い場合は同相当部顎堤)に置き、他の 4 指で下顎下縁を保持する。下顎頭を下方に圧下して、オトガイ部を挙上させ、後上方に押し込むように閉口させる。なお、片側ずつの整復法もある。その際には、一側の下顎臼歯部に拇指を置き、上記と同様に行うが、空いている片手の拇指を整復測の脱臼した下顎頭前方に置き、下顎頭を口内法に圧迫するように補助する(※引用:「顎関節脱臼の Q&A」日本顎関節学会HPより)。

3.× ミルヒ法とは、肩関節脱臼の治療のひとつで、挙上法ともいわれる。

4.× モーテ法とは、肩関節脱臼の治療のひとつで、挙上法ともいわれる。患者は座位または立位をとり、上腕を体幹に沿って内旋し、治療者が肩を押さえながら肘をゆっくりと伸ばし、脱臼した関節を整復する。

コッヘル法 (槓杆法)、ヒポクラテス法(踵骨法)、スティムソン法(吊り下げ法)、クーパー法 (槓杆法)、ドナヒュー法(吊り下げ法)、モーテ法 (挙上法)、ミルヒ法 (挙上法)、シモン法(振り子法)、0ポジション法(挙上法)

問80 上腕骨骨幹部三角筋付着部より遠位部の骨折で正しいのはどれか。

1.近位骨片:内方転位

2.遠位骨片:外上方転位

3.近位骨片:前外方転位

4.遠位骨片:後下方転位

答え.3

解説

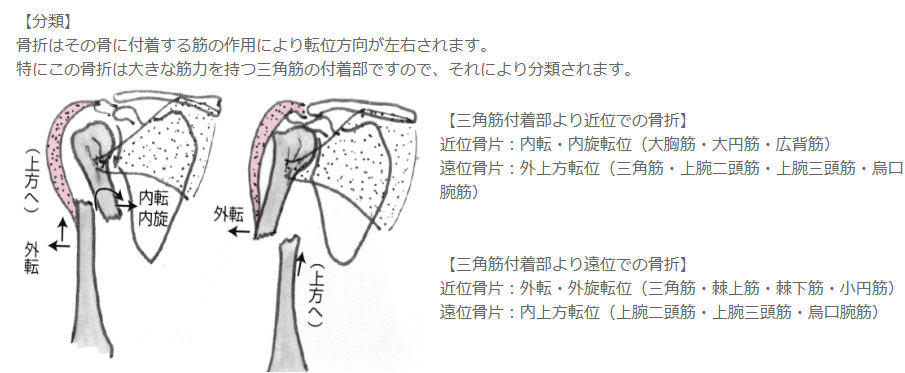

上腕骨骨幹部三角筋付着部より遠位骨折において、①近位骨片は外方に、②遠位骨片は後上方へ転位する。整復は、近位骨片に遠位骨片を合わせる事から固定肢位は肩関節外転位である。肩関節外転70度、水平屈曲30~40度、肘関節直角位、前腕回内回外中間位である。

1.× 近位骨片は、「内方」ではなく前外方へ転位する。これは、三角筋の牽引による力が働くため。

2.4.× 遠位骨片は、「外上方」や「後下方」ではなく後上方へ転位する。なぜなら、遠位骨片は、上腕二頭筋・上腕三頭筋・烏口腕筋が働くため。

3.〇 正しい。近位骨片は、前外方転位へ転位する。これは、三角筋の牽引による力が働くため。

(※引用:「上腕骨骨幹部骨折について」がくじ家のホームページ様より)

国試オタク

国試オタク