この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題131 坐骨神経の絞扼性神経障害で陽性となる徒手検査はどれか。

1.パトリックテスト

2.ゲンスレンテスト

3.エリーテスト

4.ペイステスト

解答4

解説

1.× パトリックテストは、仙腸関節機能不全(仙腸関節病変:仙腸関節・股関節の変形性疾患や炎症性反応)を検査する。被験者を背臥位で患側側部を反対側の膝の上に置き、股関節屈曲・外転・外旋の肢位をとらせ、患側膝の内側部を背側に圧迫した時に、仙腸関節・股関節に痛みが出る所見である。

2.× ゲンスレンテスト(Gaenslenテスト)は、仙腸関節の障害をみるテストである。被験者は検査側をベッドに垂らし背臥位をとってもらう。健側の股・膝関節を屈曲させ、膝の上で両手を組み、股・膝関節を徐々に屈曲する。そのときに、仙腸関節に疼痛があれば陽性と判断する。

3.× エリーテスト(Elyテスト)は、大腿直筋の短縮のテストである。短縮していた場合、腹臥位で膝関節を最大屈曲した際に、股関節が屈曲し、殿部が持ち上がる(尻上がり現象)。

4.〇 正しい。ペイステスト(Pace Test)は、坐骨神経の絞扼性神経障害で陽性となる徒手検査である。特に、梨状筋症候群を確認するための徒手検査法である。方法として、患者を端座位とし、検者が大腿外側に加えた抵抗に抗するように股関節が外転外旋収縮を行わせる。検査側の殿部に疼痛が生じれば、陽性と判定する。

問題132 次の症例で、患者に自由に文章を書かせたときにみられる所見として最も適切なのはどれか。

「68歳の男性。利き手の静止時振戦、上肢の歯車様筋強剛、歩行時のすくみ足がみられる。」

1.吃書

2.書痙

3.小字症

4.自発書字障害

解答3

解説

・68歳の男性。

・利き手の静止時振戦、上肢の歯車様筋強剛、歩行時のすくみ足。

→本症例は、パーキンソン病が疑われる。パーキンソン病とは、黒質のドパミン神経細胞の変性を主体とする進行性変成疾患である。4大症状として①安静時振戦、②筋強剛(筋固縮)、③無動・寡動、④姿勢反射障害を特徴とする。また、自律神経障害による便秘や起立性低血圧、排尿障害、レム睡眠行動障害などが起こる。レム睡眠行動障害とは、レム睡眠の時期に体が動き出してしまう睡眠障害の1つである。 睡眠時随伴症に分類される。

1.× 吃書という医療用語は存在しない(存在していたらコメント欄にて教えてください)。

・吃音とは、会話での流暢さを欠くものである。

2.× 書痙は、局所ジストニア(手のジストニア)の一つであり、字を書く際に筋が過緊張し、手が震えたり、前腕に痛みが発生するなどで書字が困難となる書字障害である。原因としては、書字をすることが多い方(事務職や作家などの職業)に生じやすく、書字動作を繰り返することで前腕筋が過緊張し、末梢神経障害を引き起こす。

3.〇 正しい。小字症は、本設問(パーキンソン病)にみられる所見である。だんだん文字を書いているうちに小さくなっていく。

4.× 自発書字障害は、自発的な文字を書き出すことが困難な状態である。失語症の一症状として見られる場合がある。

問題133 次の症例で最も適切な疾患はどれか。

「50歳の男性。数日前から右の耳に痛みがあり、しばらくして難聴、同側の表情筋の麻痺と外耳孔の水疱が出現。」

1.脳幹梗塞

2.ベル麻痺

3.聴神経腫瘍

4.ラムゼイハント症候群

解答4

解説

・50歳の男性。

・数日前から右の耳に痛みがあり。

・しばらくして難聴、同側の表情筋の麻痺と外耳孔の水疱が出現。

→本症例は、ラムゼイハント症候群が疑われる。

→Ramsay Hunt症候群(ラムゼイ・ハント症候群:耳性帯状疱疹)は、水痘・帯状ヘルペスの顔面神経への感染が原因で発症する。主な症状として、末梢性顔面神経麻痺(障害側の眼輪筋と前頭筋の障害)、耳や口の中の水疱形成、耳鳴り、難聴、めまいなどを伴う。

1.× 脳幹梗塞とは、脳の脳幹(延髄・橋・間脳・中脳で構成)という部分で血栓や狭窄が起こるなどして血管が詰まってしまい起こる病気である。脳幹は、中枢神経系を構成する器官集合体で、意識と覚醒、呼吸、感覚神経、運動神経などの障害が起こりやすい。

2.× ベル麻痺とは、特発性の末梢性顔面神経麻痺のことである。他の麻痺(中枢性、感染によるRamsay-Hunt症候群、外傷、中耳炎、腫瘍など)を除いたものをさす。顔の片側の筋肉に起こる突然の筋力低下または麻痺がおこる。ちなみに、顔面神経は顔面の筋肉を動かし、唾液腺と涙腺を刺激し、舌の前方3分2の部分で味覚を感じることを可能にし、聴覚に関わる筋肉を制御している。

3.× 聴神経腫瘍とは、聴力を伝える神経の周囲を鞘のように被っているシュワン細胞から発生する腫瘍である。小脳橋角部で好発する。症状として、難聴、耳鳴り、耳閉塞感、めまい、顔面のしびれなどがあげられる。

4.〇 正しい。ラムゼイハント症候群が本設問の疾患である。Ramsay Hunt症候群(ラムゼイ・ハント症候群:耳性帯状疱疹)は、水痘・帯状ヘルペスの顔面神経への感染が原因で発症する。主な症状として、末梢性顔面神経麻痺(障害側の眼輪筋と前頭筋の障害)、耳や口の中の水疱形成、耳鳴り、難聴、めまいなどを伴う。

問題134 肘部管症候群の原因となる筋の触察部位として最も適切なのはどれか。

1.上腕骨内側上顆下縁から舟状骨

2.上腕骨内側上顆下縁から豆状骨

3.上腕骨外側上顆上縁から橈骨茎状突起

4.上腕骨外側上顆下縁から手関節後面横紋中央

解答2

解説

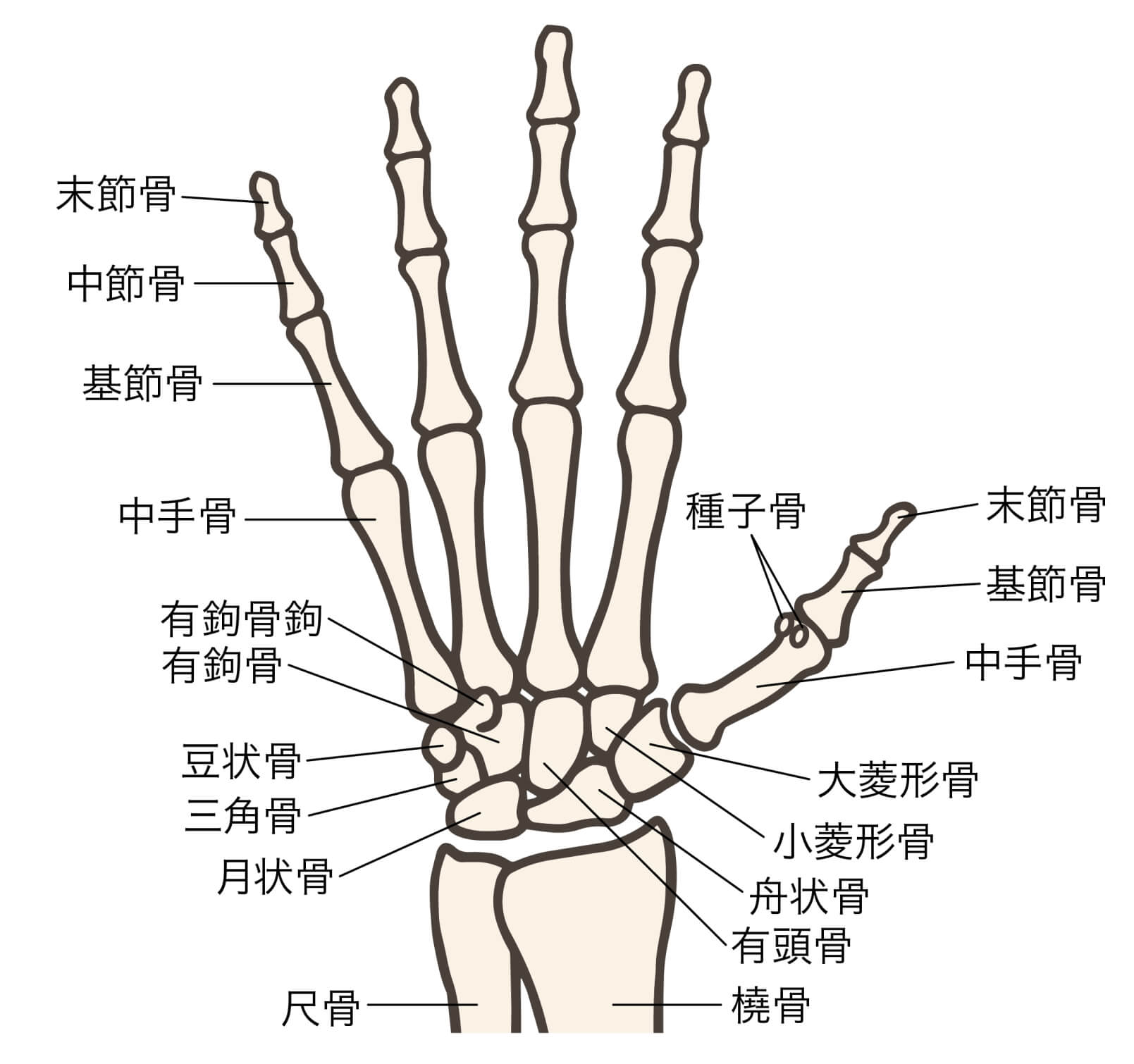

(※引用:「イラスト素材:手の骨」illustAC様より)

肘部管症候群は、尺骨神経が肘関節背面内側にある尺側骨手根屈筋下の肘部管を通過する際に生じる絞拒性障害である。尺骨神経麻痺を来し、指の開閉運動障害や鷲手変形を生じる。

1.× 上腕骨内側上顆下縁から舟状骨

・舟状骨は、手根骨の正中~橈側にかけて位置している。

2.〇 正しい。上腕骨内側上顆下縁から豆状骨は、肘部管症候群の原因となる筋の触察部位である。なぜなら、尺骨神経の走行に一致するため。

3.× 上腕骨外側上顆上縁から橈骨茎状突起

4.× 上腕骨外側上顆下縁から手関節後面横紋中央

上腕骨外側上顆は、前腕の伸筋群(橈骨神経)の起始部である。

問題135 次の症例で最も考えられる疾患はどれか。

「75歳の男性。数か月前から両側の足趾の冷えとしびれを自覚。散歩中に下腿の痛みも出るが、休憩すれば歩くことができ、下肢の筋力低下はみられない。血圧は高く、喫煙歴は長い。ケンプテストは陰性。」

1.腰部脊柱管狭窄症

2.腰椎椎間板ヘルニア

3.閉塞性動脈硬化症

4.脊椎分離すべり症

解答3

解説

・75歳の男性。

・数か月前から両側の足趾の冷えとしびれを自覚。

・散歩中に下腿の痛みも出るが、休憩すれば歩くことができ、下肢の筋力低下はみられない。

・血圧は高く、喫煙歴は長い。

・ケンプテストは陰性。

→ほかの選択肢が消去される理由もあげられるようにしよう。

→Kempテスト(ケンプテスト)の陽性は、脊椎管狭窄症や腰椎椎間板ヘルニアを疑う。検者は患者の両肩に手を置き、患者の体幹を回旋しながら左右の斜め後方に伸展させる。

1.× 腰部脊柱管狭窄症より優先されるものが他にある。なぜなら、本症例のケンプテストは陰性であるため。

・腰部脊柱管狭窄症とは、脊柱管が腰部で狭くなる病気である。そのため、腰から下の神経に関連する症状(しびれや疼痛、脱力など)が出現する。歩行時には腰痛があまり強くならない事が多く、歩行と休息を繰り返す間欠性破行が特徴である。

2.× 腰椎椎間板ヘルニアより優先されるものが他にある。なぜなら、本症例のケンプテストは陰性であるため。

・椎椎間板ヘルニアとは、線維輪(外縁部分)と髄核(中心部)の主に線維輪が弱くなって膨隆したり、線維輪が断裂して中心部の髄核が脱出したりすると、近傍にある神経を圧迫している状態のことである。L4/5とL5/S1が好発部位である。

3.〇 正しい。閉塞性動脈硬化症は、本設問の最も考えられる疾患である。

・閉塞性動脈硬化症は、手や足の血管の動脈硬化により、狭窄(血管が狭くなる)や閉塞(血管が詰まる)を起こして、血液の流れが悪くなり、手先や足先へ栄養や酸素を十分に送り届けることができなくなる病気である。下肢の慢性虚血による間欠性跛行が発症症状であることが多く、虚血が進行すると壊死に至る。50~70歳代の男性、糖尿病症例に多くみられる。太ももの付け根(大腿動脈)や足の甲(足背動脈)を触診し、脈が触れないことで診断し、確定診断には血管造影検査を行う。

4.× 脊椎分離すべり症より優先されるものが他にある。なぜなら、本症例の間欠性跛行、喫煙・高血圧といった血管系リスク因子(両側性の足趾の冷え)との関連性は低いため。

・分離すべり症の好発部位は、L5が最も多く、次いでL4である。母趾の背屈(母趾伸展)を司る筋肉は、前脛骨筋や長母趾伸筋である。これらは、L5神経根によって支配されている。本症例で「母趾の背屈力が弱い」という神経症状があることから、L5神経根が圧迫または障害されていると推定される。

国試オタク

国試オタク

いわゆる「解答と解説」とは一線を画す、痒い所に手が届く様な、詳細に亘る解説、とても役に立ちます。来年受験ですが、真菰さんの解説は強力な味方です。有り難うございます!

コメントありがとうございます。

更新の励みになります!!!

気になることや間違っていることありましたら、お気軽にコメントください。

今後ともよろしくお願いいたします。