この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題16 下肢の骨について正しいのはどれか。

1.粗線は大腿骨体の前面にある。

2.内側顆は脛骨の遠位端内側にある。

3.脛腓関節は脛骨と腓骨の遠位端にある。

4.小転子は大腿骨頸基部の内側下方にある。

解答4

解説

1.× 粗線は大腿骨体の「前面」ではなく後面にある。

・大内転筋や大腿二頭筋の付着部である。

2.× 内側顆は、脛骨の「遠位端(下端)」ではなく近位端(上端)内側にある。

・脛骨の内側の遠位端(下端)は、内果という。

3.× 脛腓関節は、脛骨と腓骨の「遠位端」だけでなく近位端・遠位端(両方)にある。

・近位端にあるのは「近位脛腓関節」と呼ばれる。

・遠位端にあるのは「遠位脛腓関節」と呼ばれる。

4.〇 正しい。小転子は、大腿骨頸基部の内側下方にある。小転子は、大腰筋の付着部である。ちなみに、大腿骨の外側上方にある大きな隆起は大転子である。

問題17 頭蓋冠について正しいのはどれか。

1.新生児の前頭骨は左右に分かれている。

2.新生児の前頭骨と頭頂骨の間に小泉門がある。

3.成人の左右の頭頂骨の間に冠状縫合がある。

4.成人の前頭骨と頭頂骨の間にラムダ縫合がある。

解答1

解説

(※図引用:「イラスト素材:頭蓋骨(側面)」illustAC様HPより)

1.〇 正しい。新生児の前頭骨は、左右に分かれている。なぜなら、新生児の頭蓋骨は、まだ骨化が完全に進んでいないため。前頭骨は正中線で左右二つの骨に分かれている(正中前頭縫合)。この左右の前頭骨は、成長とともに次第に癒合し、成人では一つの前頭骨となる。

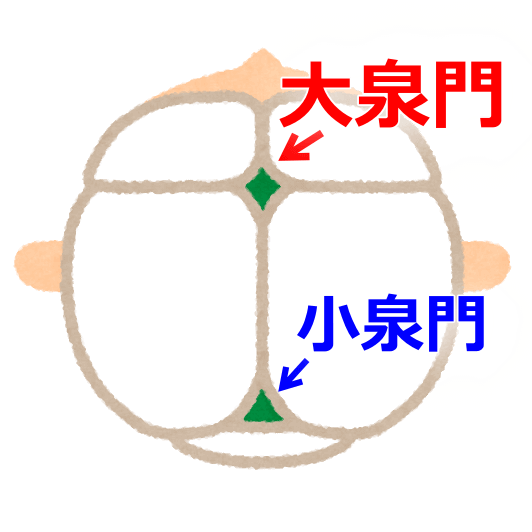

2.× 新生児の前頭骨と頭頂骨の間に、「小泉門」ではなく大泉門がある(※下図参照)。

・大泉門とは、頭蓋骨にある冠状縫合、矢状縫合、前頭縫合が十字形に合する所にできる最も大きい泉門のことである。生後2年で閉鎖する(小泉門は3か月程度で閉鎖する)。出生前後の児の頭は、成人とは異なり骨化が未完成で、結合部位が膜で覆われている。

3.× 成人の左右の頭頂骨の間に、「冠状縫合」ではなく矢状縫合がある。

・冠状縫合は、前頭骨と左右の頭頂骨の間を横走する縫合である。

4.× 成人の前頭骨と頭頂骨の間に、「ラムダ縫合」ではなく冠状縫合がある。

・ラムダ縫合は、左右の頭頂骨と後頭骨の間にあるV字形の縫合である。その形がギリシャ文字のラムダ(Λ)に似ていることから名付けられた。

問題18 卵巣について正しいのはどれか。

1.卵巣内で受精が行われる。

2.卵巣動脈は内腸骨動脈の枝である。

3.固有卵巣索を卵巣動静脈が走行する。

4.卵巣は卵巣提索によって骨盤側壁に固定される。

解答4

解説

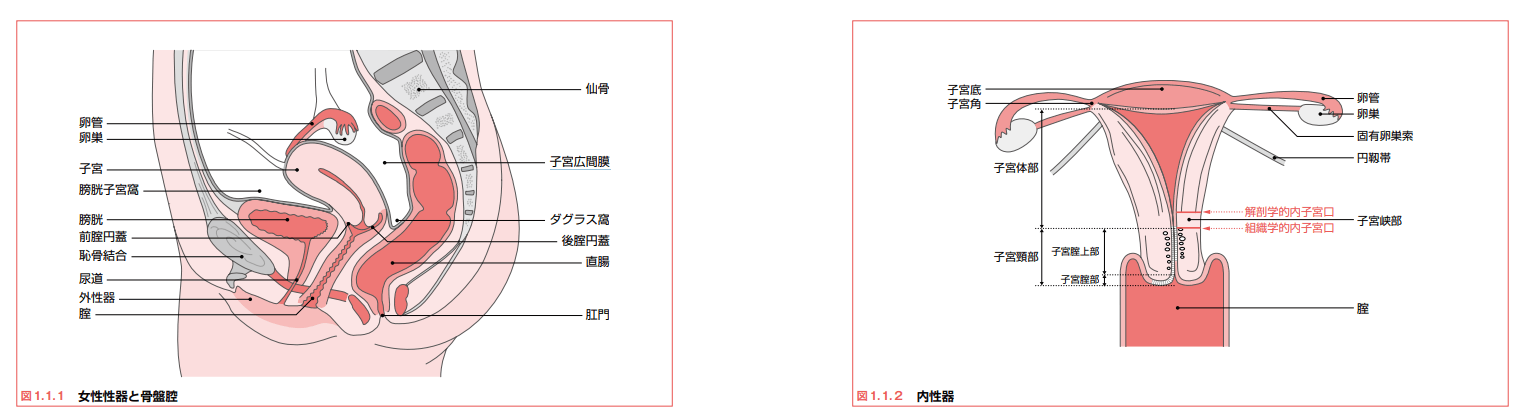

(図引用:「女性器の解剖と整理」医学出版様より)

1.× 「卵巣内」ではなく卵管内(特に卵管の膨大部)で受精が行われる。

卵巣とは、子宮の両脇に1つずつある親指大の楕円形の臓器で、卵巣の表面をおおっている上皮(表層上皮)、卵子のもとになる胚細胞、性ホルモンをつくる性索 細胞 、 間質細胞などからできている。

2.× 卵巣動脈は「内腸骨動脈」ではなく腹大動脈の枝である。卵巣動脈は、腹大動脈から分岐し、尿管の前を下外方に走り卵巣に達する動脈である。ちなみに、卵巣動脈の枝は卵管も栄養する。ちなみに、外腸骨動脈は、大腿動脈→膝窩動脈→①前脛骨動脈(→足背動脈)、②後脛骨動脈(→足底動脈)となる。

3.× 固有卵巣索を卵巣動静脈が走行する。

・固有卵巣索とは、卵巣固有靱帯ともいい、卵巣を骨盤壁に固定している靭帯の一つである。卵巣の下端と子宮の外側角を結ぶ線維性の索である。

・卵巣動静脈は、腹大動脈から分岐した後、骨盤上部を通過し、骨盤漏斗靭帯(卵巣提索)と呼ばれる腹膜のヒダの中を走行して卵巣に至る。

4.〇 正しい。卵巣は、卵巣提索によって骨盤側壁に固定される。卵巣提索とは、子宮広間膜の一部で、骨盤壁に達して卵巣を支える役割を担う靭帯である。卵巣動静脈やリンパ管を包んでいる。

問題19 頸部の筋について正しいのはどれか。

1.前斜角筋は鎖骨に停止する。

2.広頚筋は頸神経で支配される。

3.前斜角筋と中斜角筋の間を腕神経叢が通る。

4.後頭下筋群は第1頸神経の前枝で支配される。

解答3

解説

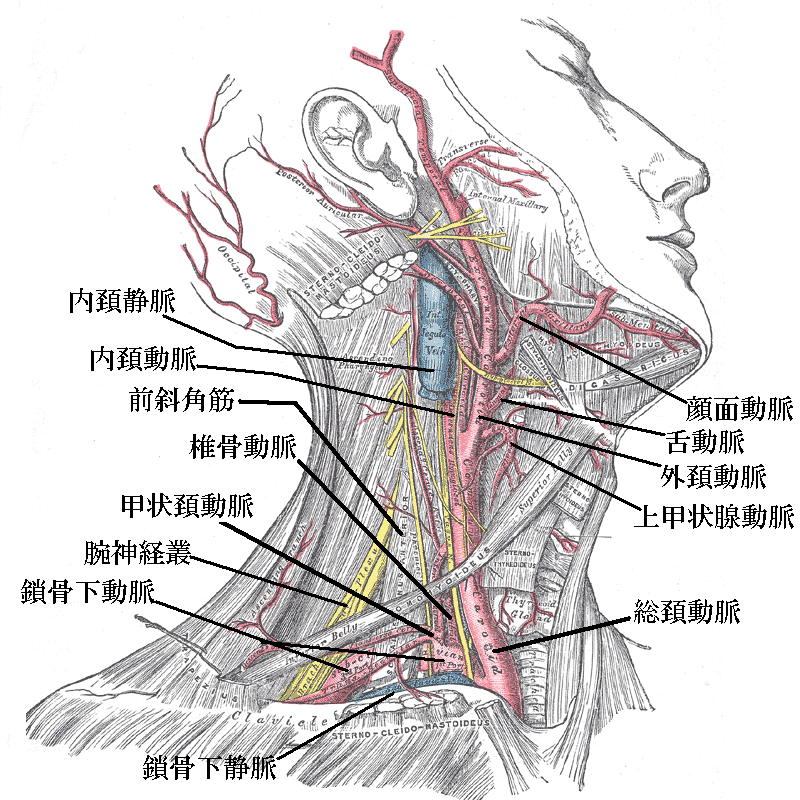

1.× 前斜角筋は、鎖骨に「停止しない」。鎖骨に付着する筋として、三角筋や大胸筋、鎖骨下筋、僧帽筋があげられる。

・前斜角筋の【起始】第3~7頸椎の横突起前結節、【停止】第1肋骨の前斜角筋結節、【作用】肋骨を引き上げて胸郭を広げる(吸息)。肋骨を固定すれば頸椎を前方に傾け、片側だけでは同側へ曲げる。【神経】頸神経前枝である。

2.× 広頚筋は、「頸神経」ではなく顔面神経で支配される。

3.〇 正しい。前斜角筋と中斜角筋の間を腕神経叢が通る。これを斜角筋隙という。斜角筋隙を構成するのは前斜角筋、中斜角筋、第一肋骨であり、腕神経叢と鎖骨下動脈が走行する。

4.× 後頭下筋群は、「第1頸神経の前枝」ではなく第1頸神経の後枝(後頭下神経)で支配される。

・後頭下筋群とは、後頭部から首を繋ぐ小さな筋肉(小後頭直筋、大後頭直筋、上頭斜筋、下頭斜筋)をまとめた呼び方である。

・第1頸神経の前枝は、主に頸部の深層筋の一部や皮膚感覚に関与する。

(※図引用:「腕神経叢」Wikiより)

問題20 心臓について正しいのはどれか。

1.前縦隔に位置する。

2.右房室弁を僧帽弁と呼ぶ。

3.肺動脈弁は大動脈弁の前方にある。

4.洞房結節は下大静脈の開口部付近にある。

解答3

解説

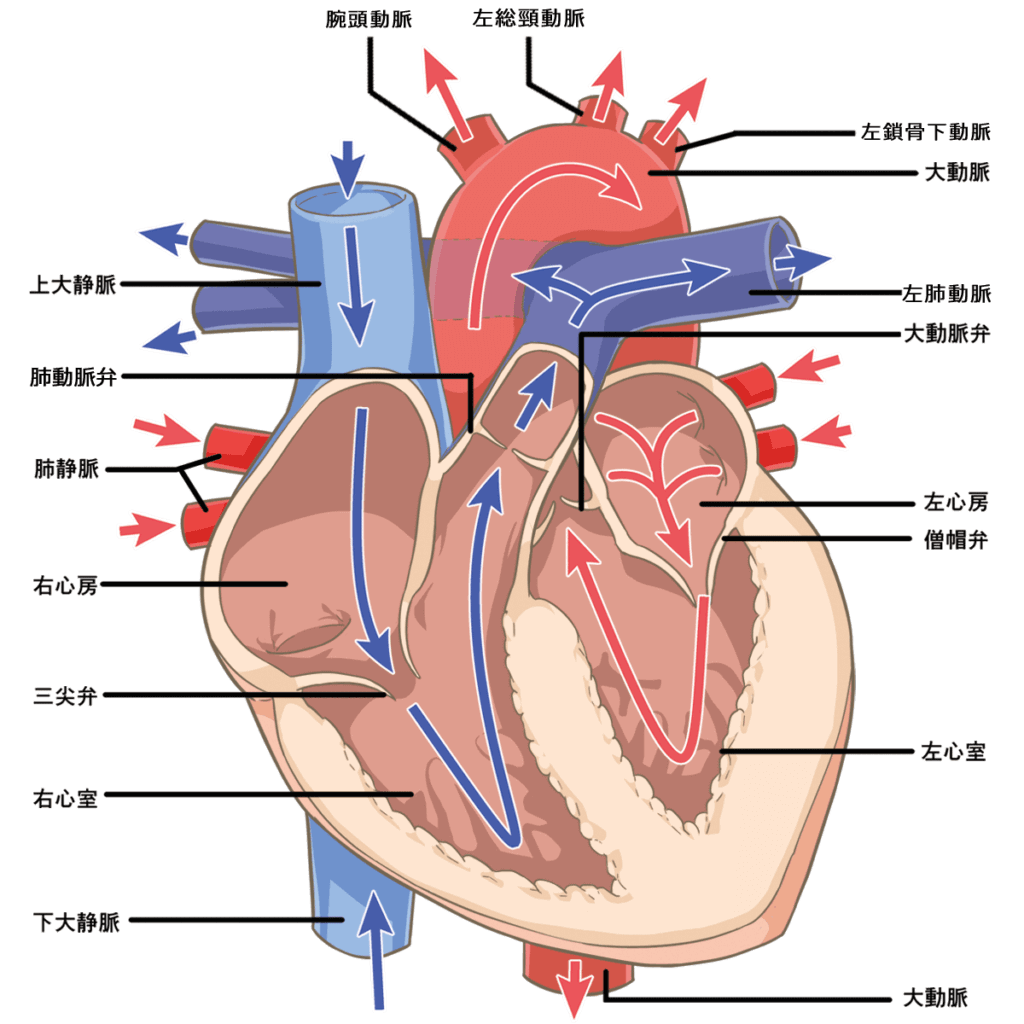

(※図引用:「看護roo!看護師イラスト集」より)

1.× 「前縦隔」ではなく中縦隔に位置する。縦隔とは左右の肺の間に位置する部分のことを指す。心臓、大血管、気管、食道、胸腺などの臓器がある。

縦隔の区分と、そこに発生しやすい代表的な腫瘍として、

・上縦隔:甲状腺腫

・前縦隔:胸腺腫瘍(胸腺腫・胸腺嚢胞(のうほう)・胸腺癌)、奇形腫、胚細胞性腫瘍

・中縦隔:心膜嚢胞、気管支原性腫瘍、リンパ腫

2.× 右房室弁を「僧帽弁」ではなく三尖弁と呼ぶ。

左房室弁は、2つの尖弁を持ち僧帽弁と呼ばれる。

3.〇 正しい。肺動脈弁は、大動脈弁の前方にある。心臓から血液を送り出す動脈である肺動脈と大動脈は、心臓の上部から出ている。心臓の解剖学的な位置関係では、右心室から出る肺動脈は、左心室から出る大動脈の前方に位置している。それぞれの血管の根元にある弁も、同様に肺動脈弁は大動脈弁の前方に位置している。

4.× 洞房結節は、「下大静脈」ではなく上大静脈の開口部付近にある。

・洞房結節とは、心臓の興奮刺激(電気信号)を最初に発生させるペースメーカーであり、右心房の収縮を促す。

・心臓の刺激伝導系は、「洞結節(洞房結節)→右房→左房→房室結節→His束(房室束)→左脚・右脚→プルキンエ線維(Purkinje線維)→心室」となる。刺激伝導系を構成する細胞は特殊心筋と呼ばれ、心房・心室の壁を構成する一般の心筋細胞である固有心筋とは区別する。

国試オタク

国試オタク