この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題51 パニック発作について正しいのはどれか。

1.特定の社会状況で発作が起きる。

2.発作は数時間続く。

3.発作時の呼吸困難には酸素投与を行う。

4.治療には認知行動療法が有効である。

解答4

解説

パニック障害とは、誘因なく突然予期せぬパニック発作(動悸、発汗、頻脈などの自律神経症状、狂乱・死に対する恐怖など)が反復して生じる状態をいう。また発作が起こるのではないかという予期不安を認め、しばしば広場恐怖を伴う。治療として、①SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)、②抗不安薬、③認知行動療法(セルフコントロール)などである。

1.× 「特定の社会状況で」ではなく予測不可能に発作が起きる。

・パニック発作は、予測不可能に突然発生することが多い。

・特定の社会的な状況(人前でのスピーチや初対面の人との交流など)で強い不安や発作が起きやすいのは、社交不安症(社会不安障害)の特徴である。

2.× 発作は、「数時間」ではなく20~30分程度(ピークは10分以内)続く。

3.× 発作時の呼吸困難には、酸素投与を行う必要はない。パニック発作時の呼吸困難感は、強い不安や恐怖による過換気(息のしすぎ)が原因であることが多い。過換気により体内の二酸化炭素濃度が低下し、息苦しさや手足のしびれなどの症状が現れる。このような状態に対して酸素を投与しても効果はなく、かえって症状を悪化させる可能性もある。

4.〇 正しい。治療には、認知行動療法が有効である。パニック障害の治療において、主に認知行動療法と薬物療法が、非常に有効な治療法である。認知行動療法によって、パニック発作に対する誤った考え方や恐怖(「死んでしまう」「気が変になる」など)を修正し、不安を感じやすい状況や身体感覚に段階的に慣れていく練習(曝露療法)を行う。

認知行動療法とは、ベックによって精神科臨床に適応された治療法である。例えば、うつ病患者の否定的思考を認知の歪みと考え、その誤りを修正することによって症状の軽快を図る。認知行動療法の中に、系統的脱感作法がある。系統的脱感作法とは、患者に不安を引き起こす刺激を順に挙げてもらい(不安階層表の作成)、最小限の不安をまず想像してもらう。不安が生じなかったら徐々に階層を上げていき、最終的に源泉となる不安が消失する(脱感作)ことを目指す手法である。

問題52 小児のアトピー性皮膚炎について正しいのはどれか。

1.皮膚のバリア機能が亢進している。

2.湿疹は四肢大関節の屈側に認めることが多い。

3.Ⅲ型アレルギーが関与している。

4.抗ヒスタミン薬の内服が第一選択である。

解答2

解説

アトピー性皮膚炎とは、皮膚のバリア機能が低下し、かゆみを伴う湿疹がよくなったり悪くなったりを繰り返す病気のことである。子どもの頃に発症することが多く、一般的には成長とともに症状は改善していきますが、一部の患者は成人になってからもかゆみや湿疹などの症状が続く。原因は不明、アレルギーを起こしやすい体質や遺伝などが発症に関与していると考えられている。

1.× 皮膚のバリア機能が、「亢進」ではなく低下している。皮膚の保湿成分が不足したり、角層の構造が乱れたりすることで、外部からの刺激物質(アレルゲンや細菌など)が皮膚の中に侵入しやすくなり、炎症やかゆみを引き起こす。

2.〇 正しい。湿疹は四肢大関節の屈側(肘のしわや膝の裏側、手首、足首など)に認めることが多い。なぜなら、これらの部位は汗や摩擦などの刺激を受けやすく、湿疹ができやすいため。

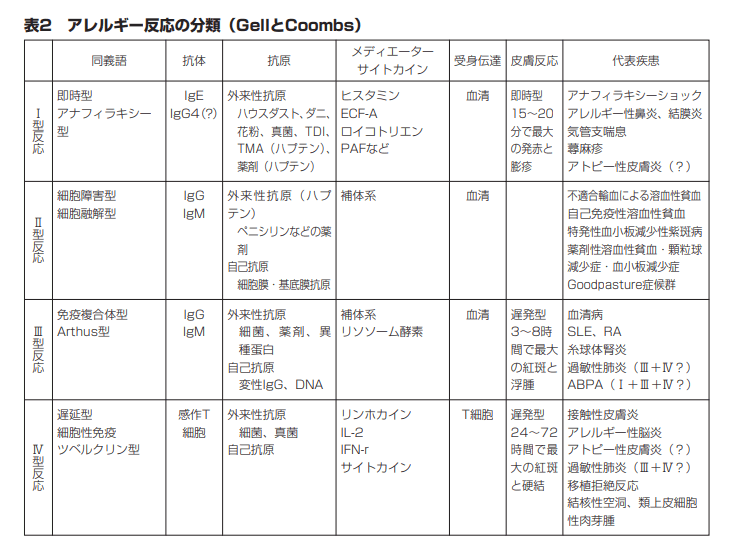

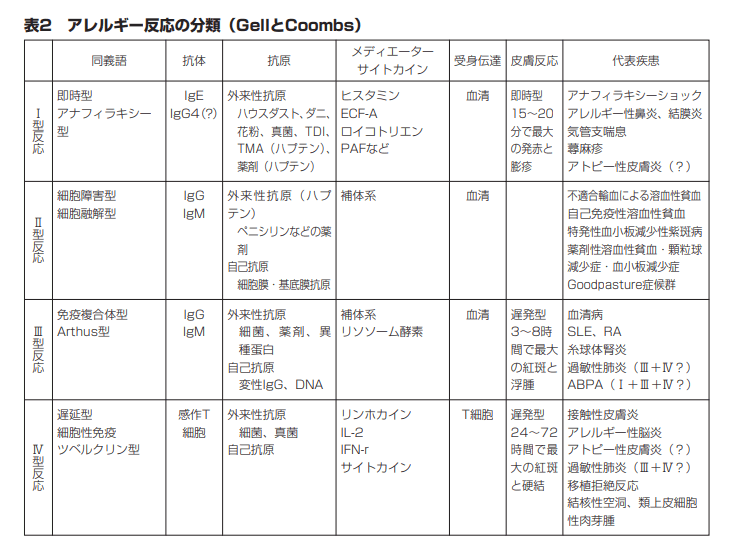

3.× 「Ⅲ型アレルギー」ではなくⅠ型アレルギーが関与している(詳しくは下表参照)。アトピー性皮膚炎の発症には、主にIgE抗体が関与するⅠ型アレルギーの機序が深く関わっている。食物やダニなどのアレルゲンが体内に入ると、IgE抗体が作られ、この抗体がマスト細胞などと結合してヒスタミンなどの化学物質を放出し、かゆみや炎症を引き起こす。

・Ⅰ型アレルギーとは、肥満細胞や好塩基球からの化学伝達物質の放出によって起こる即時型アレルギーで、アレルゲンに接触した数分後に、皮膚・粘膜症状が出現する。まれにアナフィラキシーショックとなり重篤化(血圧低下、呼吸困難、意識障害を伴う)することがある。他の1型アレルギーには、花粉症、喘息、食物アレルギーなどがある。

・Ⅲ型アレルギーとは、免疫複合体型やArthus型と呼ばれ、抗体はIgG・IgMが関与するが、免疫複合体も関与するアレルギーである。免疫複合体が血管内皮などの組織に沈着すると補体を活性化し、結果として組織障害を生じる。血清病、全身性エリテマトーデスなどに関連する。遅発型で3~8時間で最大の紅斑と浮腫が生じる。

4.× 「抗ヒスタミン薬」ではなくステロイド外用薬の内服が第一選択である。

・抗ヒスタミン薬とは、体内でアレルギー症状を引き起こす「ヒスタミン」という化学伝達物質の作用を抑えることにより、症状を改善する薬である。花粉症をはじめとするアレルギー性鼻炎の他、医療機関では食べ物によるアレルギー、じんま疹、気管支ぜんそくなどの治療にも使用される。

(※引用:「アレルギー総論」厚生労働省HPより)

問題53 抗酸菌感染症について正しいのはどれか。

1.肺結核の主な感染経路は飛沫感染である。

2.我が国の2022年の結核新規発症患者数は1000人以下である。

3.非結核性抗酸菌は人から人に感染する。

4.非結核性抗酸菌症は難治性である。

解答4

解説

抗酸菌感染症とは、抗酸菌という特殊な細菌によって引き起こされる感染症の総称である。代表的なものに結核や非結核性抗酸菌症がある。肺に感染しやすく、咳や発熱、痰などの症状が出る。治療には長期間の抗菌薬の服用が必要である。

1.× 肺結核の主な感染経路は、「飛沫感染」ではなく空気感染である。

・空気感染とは、飛沫核 (粒径5μm未満の粒子に付着した微生物)が長期間空中を浮遊し、これを吸い込むことで感染が伝播・感染するものをいう。例えば、結核、水痘、麻疹などが該当する。

2.× 我が国の2022年の結核新規発症患者数は、「1000人以下」ではなく10235人である(※引用:「2022年 結核登録者情報調査年報集計結果について」厚生労働省様HPより)。

3.× 非結核性抗酸菌は、人から人に感染「しない」。非結核性抗酸菌は、土壌、水、お風呂場など、私たちの身の回りの自然環境中に広く存在している。

・非結核性抗酸菌とは、細菌の1グループである抗酸菌のうち、結核菌とらい菌以外の菌のことをいう。非結核性抗酸菌による肺感染症のことを肺非結核性抗酸菌症という。多くの人が日常的に菌を吸い込んでおり通常は病気になることはないが、一部の人で肺に定着して肺非結核性抗酸菌症を発症する。その原因は不明である。結核とは異なり、人から人への感染は基本的に起きない。症状は、長引く咳・痰・血痰・喀血・体重減少である。現在、日本は、増加傾向で、特に中高年のやせ型の女性に多くみられる。(※参考:「非結核性抗酸菌(NTM)症とは」近畿中央呼吸器センター 診療部様HPより)

4.〇 正しい。非結核性抗酸菌症は、難治性(治療が難しい)である。なぜなら、使用できる抗菌薬の種類が限られていたり、複数の薬剤を組み合わせた治療を非常に長い期間(一般的に1年半から2年以上)続ける必要があったりするため。また、治療効果が出にくかったり、一度良くなっても再発したりすることも少なくない。

問題54 COPDについて最も適切なのはどれか。

1.受動喫煙は関与しない。

2.肺癌の合併に注意する。

3.安静時の呼吸困難が特徴である。

4.禁煙で呼吸機能は改善する。

解答2

解説

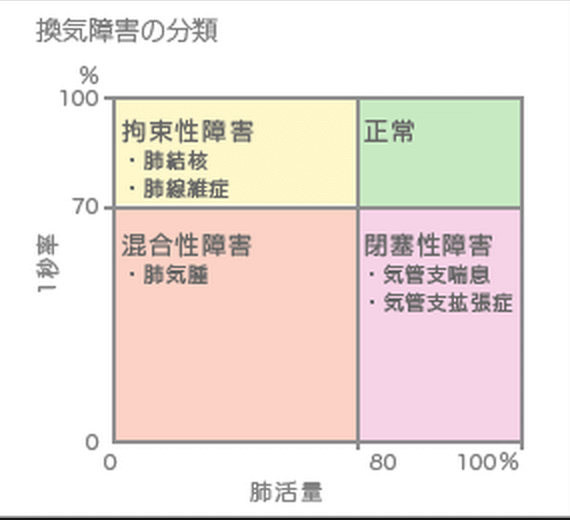

慢性閉塞性肺疾患(COPD)の最大の原因は喫煙であり、喫煙者の約20%がCOPDを発症する。慢性閉塞性肺疾患とは、以前には慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてきた病気の総称である。他の特徴として、肺の過膨張、両側肺野の透過性亢進、横隔膜低位、横隔膜の平低化、滴状心などの特徴が認められる。進行性・不可逆性の閉塞性換気障害による症状が現れる。

増加:残気量・残気率・肺コンプライアンス・全肺気量・PaCO2

減少:一秒率・一秒量・肺活量・肺拡散能・PaO2

1.× 受動喫煙は、「関与する」。なぜなら、COPDの最大の原因は喫煙であるため。自分自身がタバコを吸わなくても、他人が吸っているタバコの煙を吸い込む受動喫煙も発症リスクを高める。

2.〇 正しい。肺癌の合併に注意する。なぜなら、COPDの患者さんの多くは、長期間にわたる喫煙歴があるため。肺がんの最大の危険因子は喫煙である。 喫煙者が肺がんになる危険性は、非喫煙者に比べ男性で4.8倍、女性で3.9倍である。非喫煙者でも、受動喫煙の影響により危険性が約1.3倍になるといわれている。

3.× 「安静時」ではなく労作時の呼吸困難が特徴である。病気が進行するにつれて、より軽い労作でも息切れを感じるようになり、さらに重症化すると、座ったり寝ていたりする安静時にも呼吸困難が出現する。

4.△ 禁煙で呼吸機能は、「改善する」と断定できない。※禁煙することで、咳や痰が減る、息切れが少し楽になるなど、症状の改善は見られ、それに伴い、わずかな呼吸機能の改善は期待できる。なぜなら、タバコの煙による刺激がなくなることで気道の炎症が軽減されるため。ただし、タバコの煙によって一度破壊された肺の組織や機能(例えば、肺胞の破壊や気道の閉塞など)が、禁煙しただけで完全に元通りに回復することは期待できない。

問題55 気管支喘息について正しいのはどれか。

1.Ⅱ型アレルギーである。

2.拘束性換気障害をきたす。

3.発作は夜間や明け方に多い。

4.気管支拡張薬が治療の中心である。

解答3

解説

【症状】

喘鳴、呼吸困難、呼気延長など(1秒率の低下)、アレルギー反応やウイルス感染が誘引となる。

【治療】気道の炎症を抑えて、発作が起きない状態にする。発作を繰り返すと、気道の粘膜が徐々に厚くなり、狭くなった気道が元に戻らなくなるため治療が難しくなる。そのため、日頃から気道の炎症を抑える治療を行い、喘息をコントロールすることが重要である。

(※図引用:yakugaku lab様HP)

1.× 「Ⅱ型」ではなくⅠ型アレルギーである。なぜなら、気管支喘息は、アレルギーが原因で起こる場合、主にIgE抗体が関与するⅠ型アレルギー反応が病気の成り立ちに深く関わっているため。ダニ、ハウスダスト、花粉などのアレルゲンに対してIgE抗体が作られ、これが気道の粘膜にある細胞と結合することで、アレルゲンが再び入ってきたときに炎症物質が放出され、気管支が狭くなる。

2.× 「拘束性」ではなく閉塞性換気障害をきたす。なぜなら、気管支喘息は、気道の炎症や筋肉の収縮によって空気の通り道である気管支が狭くなるため。したがって、主に息を吐き出す際に抵抗が増す閉塞性換気障害をきたす。

3.〇 正しい。発作は、夜間や明け方に多い。なぜなら、①副交感神経の活動が相対的に優位(気管支が収縮しやすくなる)、横になる姿勢による分泌物の影響、気道の炎症状態などが複合的に関連しているため。

4.× 治療の中心は、「気管支拡張薬」ではなく吸入ステロイド薬(気道の慢性的な炎症を抑える)である。なぜなら、吸入ステロイド薬を毎日継続して使用することで、気道の過敏性を改善し、発作が起こりにくい状態を維持できるため。一方、気管支拡張薬は、発作が起きて息苦しいときに、狭くなった気管支を一時的に広げて症状を和らげるための対症療法薬である。

(※引用:「アレルギー総論」厚生労働省HPより)

国試オタク

国試オタク