この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問61 代謝性変化で呼吸促進が起こるのはどれか。

1.呼吸性アシドーシス

2.呼吸性アルカローシス

3.代謝性アシドーシス

4.代謝性アルカローシス

答え.3

解説

【酸塩基平衡】

血液(体液)のpH:7.40 ± 0.05

→pH7.30:酸性に傾いている状態

→pH7.50:アルカリ性に傾いている状態

アシドーシス(酸性):pHが低下している状態。

アルカローシス(アルカリ性):pHが上昇している状態。

1.× 呼吸性アシドーシスとは、換気が低下することが原因で、CO2が体内に蓄積している状態である。

2.× 呼吸性アルカローシスとは、換気が亢進(過換気症候群や過呼吸)することが原因で、CO2排出が亢進するとpHは上昇して生じる。主な症状として、ふらつき、錯乱、筋痙攣、失神などが起こる。

3.〇 正しい。代謝性アシドーシスは、代謝性変化で呼吸促進が起こる。代謝性アシドーシスとは、HCO₃⁻(重炭酸イオン)が低下している状態である。重炭酸イオンを含んだ膵液や胆汁の喪失、腎臓での再吸収障害、体内の酸性物質が過剰になり、その中和のための消費増大によって起こる。代償として、CO₂を排出する呼吸代償(呼吸性アルカローシス)が起こる。

4.× 代謝性アルカローシスとは、嘔吐などで起こる。嘔吐により胃液(酸性)が失われ、HCO3−が高値となるのが特徴である。

問62 胸腺で成熟する細胞はどれか。

1.好中球

2.好酸球

3.Bリンパ球

4.Tリンパ球

答え.4

解説

胸腺とは、胸骨裏面の前縦隔に位置する免疫担当臓器で、Tリンパ球が成熟する場所である。10~12歳頃に最も大きくなり、その後は加齢とともに小さくなる。高齢者では著しく萎縮し、CT画像で存在が判然としない場合もある。大人では摘出しても特に問題ない。

1.× 好中球とは、白血球の中で一番多く、細菌免疫の主役である。マクロファージが好中球に指令し、好中球は活性化・増殖する。末梢血白血球の40~70%を占め、生体内に細菌・真菌が侵入すると、まず好中球が感染部位に遊走し、菌を貪食する。好中球は骨髄で生成・成熟する。

2.× 好酸球とは、主に寄生虫に対する免疫反応が役割である。ほかにも、アトピー性皮膚炎や薬剤アレルギー、気管支喘息などでも増加する。末梢血白血球の1~6%を占め、呼吸器や腸管などに存在する。好酸球は骨髄で生成・成熟する。

3.× Bリンパ球とは、B細胞ともいい、白血球のおおよそ20〜40%の割合を占めている免疫細胞である。侵入した異物(抗原)が危険であるかどうかを判断し、ウイルスなどを排除する働きがある。Bリンパ球は骨髄で生成・成熟すると、形質細胞となる。

4.〇 正しい。Tリンパ球は、胸腺で成熟する細胞である。Tリンパ球とは、T細胞ともいい、血液中に存在するリンパ球のうち、おおよそ60〜80%の割合を占める細胞である。骨髄で生成され、その後胸腺に移動して成熟する。

問63 生合成にビタミンKを必要とする血液凝固因子はどれか。

1.第Ⅰ因子(フィブリノゲン)

2.第Ⅱ因子(プロトロンビン)

3.第Ⅲ因子(組織トロンボブラスチン)

4.第Ⅷ因子(抗血友病因子)

答え.2

解説

血液凝固因子とは、Ⅰ:フェブリノーゲン、Ⅱ:プロトロンビン、Ⅲ:トロンボプラスチン、Ⅳ:カルシウムイオン、Ⅴ:プロアクセレリン、Ⅵ:(欠番)、Ⅶ:プロコンバーチン、Ⅷ:抗血友病因子、Ⅸ:クリスマス因子、Ⅹ:スチュアート因子、Ⅺ:PTA、Ⅻ:ハーゲマン因子、XIII:フェブリン安定化因子である。

1.× 第Ⅰ因子(フィブリノゲン)とは、血漿タンパクの一つであり、凝固因子の活性化によってフィブリンとなり、血液を凝固させる働きを持つ。増加した場合、血漿の粘稠度が上昇し血栓形成傾向を示す。 一方、低値の場合、播種性血管内凝固症候群(DIC)と肝機能障害が疑われる。

2.〇 正しい。第Ⅱ因子(プロトロンビン)は、生合成にビタミンKを必要とする血液凝固因子である。第Ⅱ因子のほかにも、ビタミンKは第Ⅸ因子、第Ⅶ因子、第Ⅹ因子の合成に関与する。プロトロンビン時間とは、血液の凝固因子に関する指標の一つ。外因系及び共通系の凝固異常を判定する検査指標として用いられる。基準値は9.5〜12.0秒とされており、これを大きく超える場合には凝固因子の先天的な欠乏症や異常症、ビタミンKの不足や吸収障害、肝硬変をはじめとする肝障害などが疑われる。

3.× 第Ⅲ因子(組織トロンボブラスチン)は、細胞外マトリックスや血小板に存在し、血液凝固の外因系経路を開始するものである。ビタミンKは必要としません。

4.× 第Ⅷ因子(抗血友病因子)は、血友病Aの原因となる因子である。

血友病とは、血液を固めるのに必要な「血液凝固因子(第Ⅷ因子または第Ⅸ因子)が不足・活性低下する病気のことである。血友病の検査では、血が止まりにくいかどうかを調べるため、はじめに「血小板数」「プロトロンビン時間(PT)」「活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)」の3つを測定する。そこでAPTTだけが正常よりも延長している場合に血友病が疑われる。

【概念】

伴性劣性遺伝(男児に多い):生まれつき発症することがほとんどであるため、幼少期から①些細なことで出血する、②出血が止まりにくいといった症状が繰り返される。

血友病A:第Ⅷ凝固因子の活性低下

血友病B:第Ⅸ凝固因子の活性低下

【症状】関節内出血を繰り返し、疼痛、安静により関節拘縮を起こす。(筋肉内出血・血尿も引き起こす)肘・膝・足関節に多い。鼻出血、消化管出血、皮下出血等も起こす。

【治療】凝固因子製剤の投与、関節拘縮・筋力低下に対するリハビリテーション

(※参考:「血友病」Medical Note様HP)

問64 心筋の特徴で正しいのはどれか。

1.伸展すると発生張力が減少する。

2.心筋細胞同士は電気的に絶縁されている。

3.心筋細胞の興奮の持続時間は神経細胞のそれよりも短い。

4.細胞内に流入するカルシウムイオンが増加すると発生張力が増大する。

答え.4

解説

1.× 伸展すると発生張力が「減少」ではなく増加する。これをFrank-Starlingの法則(フランクスターリングの法則)という。

2.× 心筋細胞同士は電気的に絶縁「されていない」。これをギャップ結合という。ギャップ結合とは、細胞の介在板にみられる構造で、直径2nmの通路を隣接する細胞間で形成し、その通路をイオンや小分子が通過し、心筋の同期性収縮(繰り返される収縮のこと)に寄与していることである。これは心筋や平滑筋に見られ、この結合を介して興奮伝導が行われる。

3.× 心筋細胞の興奮の持続時間は、神経細胞のそれよりも「短い」のではなく長い。心筋活動電位はプラトー相を有することが特徴であり、このために活動電位の持続時間が非常に長いのが特徴である。心筋は、骨格筋や神経に比べて再分極相が非常に緩やかである。ちなみに、神経の活動電位持続時間は数msecである。

4.〇 正しい。細胞内に流入するカルシウムイオンが増加すると発生張力が増大する。心筋の収縮力は細胞内のカルシウムイオン濃度に依存する。カルシウムイオンが細胞内に流入すると、トロポニンに結合し、ミオシンとアクチンの相互作用が促進され、結果として発生張力が増大する。

問65 1秒率を求める式はどれか。

1.1秒量÷全肺気量×100(%)

2.1秒量÷1回換気量×100(%)

3.1秒量÷努力肺活量×100(%)

4.1秒量÷肺胞換気量×100(%)

答え.3

解説

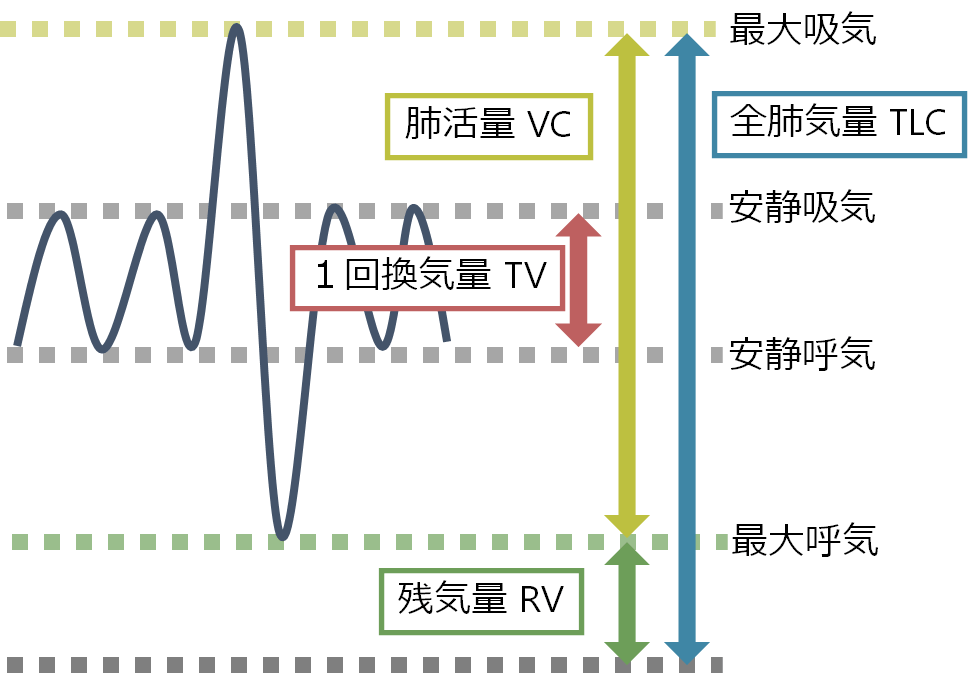

1.× 1秒量÷全肺気量×100(%)

全肺気量とは、肺活量と残気量の合計である。

2.× 1秒量÷1回換気量×100(%)

1回換気量とは、一回の呼吸運動(呼気と吸気)で気道・肺に出入りするガスの量のことを指す。単位はmL。

3.〇 正しい。1秒量÷努力肺活量×100(%)

1秒率とは、息を努力して吐き出したときに呼出される空気量のうち最初の一秒間に吐き出された量の割合である。

4.× 1秒量÷肺胞換気量×100(%)

肺胞換気量とは、肺と血液の間で実際にガス交換に関与している呼吸気量のことである。

(※図引用:「呼吸機能検査 フロー・ボリューム曲線」医學事始様HPより)

国試オタク

国試オタク