この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題31.核を持たないのはどれか。

1.形質細胞

2.赤血球

3.リンパ球

4.単球

解答2

解説

1.〇 形質細胞は核を持つ。形質細胞は偏在核を持ち、抗体を産生する。

・形質細胞とは、B細胞が成熟したもので、抗体を作って自然免疫の働きを助ける。つまり、体に侵入したウイルスや細菌などの異物を排除する作用を持つ蛋白質(抗体)を産生する。

2.× 赤血球は、核を持たない。なぜなら、骨髄の造血過程で赤芽球が分化し、網赤血球から成熟赤血球になるときに核を失うため。これにより細胞内空間を広げ、ヘモグロビンを充満させて酸素運搬効率を高めている。

3.〇 リンパ球は核を持つ。なぜなら、核がなければ抗体産生や細胞性免疫に必要な遺伝子発現ができないため。

・リンパ球とは、脊椎動物の免疫系における白血球のサブタイプの一つである。リンパ球には①ナチュラルキラー細胞、②T細胞、③B細胞がある。B細胞は体液性免疫を担当し、B細胞から活性化して形質細胞となり抗体を産生する。

4.〇 単球は核を持つ。なぜなら、貪食能を発揮するため。

・単球とは、白血球の一種で、最も大きなタイプの白血球である。マクロファージなどへ分化し、貪食・消化・殺菌などの機能を発揮する。単球は、末梢血白血球の2~9%を占める。ちなみに、マクロファージとは、単球から分化し、貪食能を有する。異物を貪食して抗原提示細胞になり、抗原情報がリンパ球に伝えられる。直径15~20μmの比較的大きな細胞で、全身の組織に広く分布しており、自然免疫(生まれつき持っている防御機構)において重要な役割を担っている。

問題32.含気骨はどれか。

1.頭頂骨

2.後頭骨

3.篩骨

4.下顎骨

解答3

解説

含気骨とは、内部に小さな空洞があり、その中に空気が入っている骨である。この構造は骨を軽くし、声の響きを良くしたり、鼻や耳の働きを助けたりする役割をもつ。

1.× 頭頂骨は、含気骨ではない。

・頭頂骨とは、頭蓋冠を形成する平坦な板状骨で、内部は内板・外板と海綿状の骨質(板間層)からなる。

2.× 後頭骨は、含気骨ではない。

・後頭骨とは、頭蓋の後下部を形成し、大後頭孔を有する骨である。

3.〇 正しい。篩骨は、含気骨である。

・篩骨とは、眼窩と鼻腔の間に位置する、非常に薄くて多孔性の骨である。主に嗅覚に関わる。

4.× 下顎骨は、含気骨ではない。

・下顎骨とは、顎関節を構成する、いわゆる「あごの骨」である。

問題33.頸部の皮筋はどれか。

1.広頸筋

2.胸鎖乳突筋

3.胸骨甲状筋

4.頸長筋

解答1

解説

頸部の皮筋とは、首の表面近くにある薄い筋肉で、皮膚と強くつながっている。力を入れると首の皮ふが引き下げられ、しわが寄るように働く。表情をつくる筋肉の一部であり、驚いたり、緊張したりしたときに浮き出て見えることがある。

1.〇 正しい。広頸筋は、頸部の皮筋である。

・広頸筋の【起始】下顎骨縁、【停止】下顎骨縁、【作用】頚部、鎖骨下方の皮膚を上に引き、筋膜を緊張させる、【神経】顔面神経の頚枝である。

2.× 胸鎖乳突筋の【起始】胸骨部:胸骨柄前面、鎖骨部:鎖骨の胸骨端、【停止】乳様突起、後頭骨の上項線の外側部、【作用】両側が同時に作用すると首をすくめて顎を突き出す。片側が働けば顔面を対側に回す。吸息の補助、【支配神経】副神経外枝、頸神経叢筋枝(C2,C3)である。

3.× 胸骨甲状筋は、舌骨下筋群(胸骨舌骨筋、肩甲舌骨筋、胸骨甲状筋、甲状舌骨筋)の一つである。舌骨下筋群は嚥下や発声に関与する筋群である。

4.× 頸長筋は、深頸筋のひとつで、両側が働けば頸椎を前方に曲げ、片側時は同側に曲げる。

問題34.鼡径管を構成するのはどれか。

1.腹横筋

2.腸骨筋

3.腹直筋

4.恥骨筋

解答1

解説

鼠径管とは、鼠径靭帯を底面として外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋でつくられたトンネルである。

鼠径管の中は、

男性:精管・精巣動脈・精巣静脈を含む精索と精巣挙筋が通る。

女性:子宮円索が通る。

1.〇 正しい。腹横筋は、鼡径管を構成する。

・腹横筋の【起始】第7~第12肋骨内面、腰腱膜、腸骨稜前部の内唇、鼠経靭帯の外側部、【停止】腱膜が、弓状線から上では腹直筋鞘後葉に、下では前葉に入って白線に終わる。【作用】腹斜筋とともに腹圧を高める。腹腔の容積を小さくしその内容の排出を促す。また横隔膜を押し上げて呼息を行う。

2.× 腸骨筋の【起始】腸骨窩全体、【停止】大腿骨の小転子である。大腰筋の【起始】第12腰椎~第4腰椎の椎体と椎間円板、すべての腰椎の肋骨突起、第12肋骨、【停止】大腿骨の小転子である。

3.× 腹直筋の【起始】恥骨結合と恥骨結節との間、【停止】第5~第7肋軟骨、剣状突起の前面、【作用】胸郭の前部を引き下げまたは骨盤の前部を引き上げ、また脊柱を前方に曲げる。

4.× 恥骨筋の【起始】恥骨櫛、恥骨筋膜、【停止】恥骨筋線、【作用】股関節内転、屈曲である。

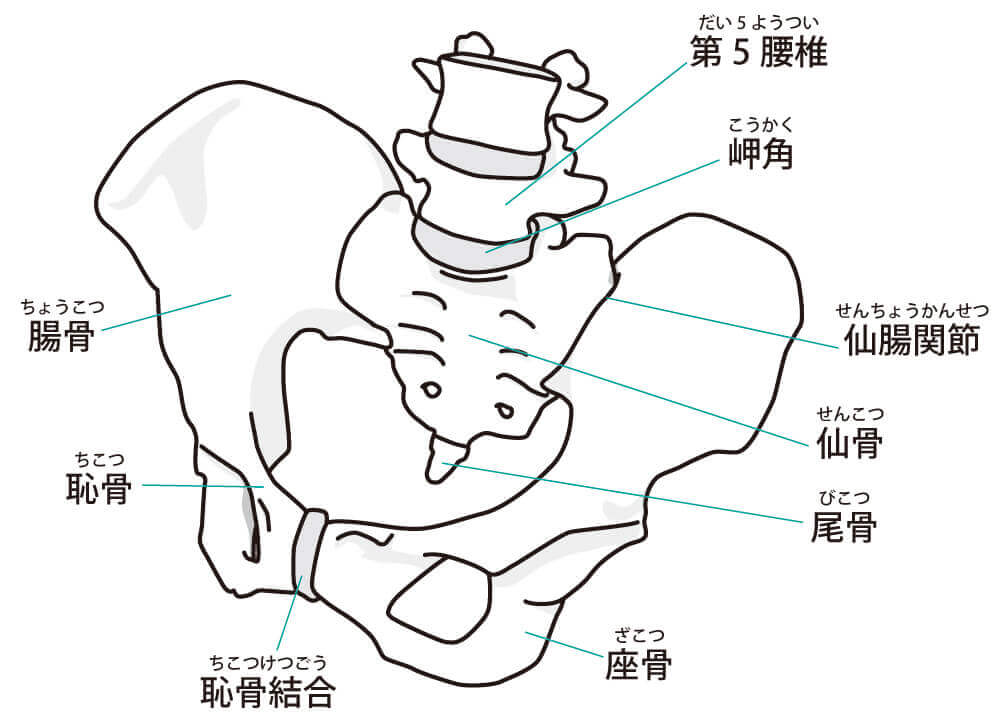

問題35.写真を下に示す。矢印で示す部位はどれか。

1.岬角

2.恥骨結節

3.下後腸骨棘

4.坐骨棘

解答4

解説

(※図引用:「イラスト素材:骨盤」illustAC様HPより)

1.× 岬角は、骨盤の分界線の構成に関与する。岬角(※読み:こうかく)は、仙骨底の前縁のことである。

2.× 恥骨結節は、前方正中寄り(恥骨上枝外側端)で、鼠径靱帯の外端付着部である。

3.× 下後腸骨棘は、腸骨翼の後上部(上後腸骨棘より下)にある小突起である。

4.〇 正しい。坐骨棘が、写真の矢印である。坐骨棘は、坐骨の後縁の上部にある、後内方に突き出た骨性突起である。上双子筋の起始部に当たる。

国試オタク

国試オタク