この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題76.上皮小体ホルモンの生理作用はどれか。

1.血漿中のカルシウムイオン濃度を低下させる。

2.腎尿細管からのカルシウムイオンの排泄を促進する。

3.骨からのカルシウムイオンの遊離を抑制する。

4.腎臓でビタミンDの活性化を促進する。

解答4

解説

上皮小体ホルモンとは、副甲状腺ホルモン、パラトルモンともいい、血液のカルシウムの濃度を増加させるように働く。

1.× 血漿中のカルシウムイオン濃度を「低下」ではなく増加させる。上皮小体ホルモンとは、副甲状腺ホルモン、パラトルモン(パラソルモン)ともいい、血液のカルシウムの濃度を増加させるように働く。ちなみに、骨吸収とは、その名の通り骨組織の吸収であり、つまり、破骨細胞が骨の組織を分解してミネラルを放出し、骨組織から血液にカルシウムが移動するプロセスである。

2.× 腎尿細管からのカルシウムイオンの排泄を「促進」ではなく抑制する。なぜなら、上皮小体ホルモンは、血液のカルシウムの濃度を増加させるように働くため。腎臓でのカルシウム再吸収を促進し、尿中へのカルシウムの排泄を抑え、血液中のカルシウム濃度が保たれる。

3.× 骨からのカルシウムイオンの遊離を「抑制」ではなく促進する。つまり、骨吸収を増加させる。骨芽細胞を介して破骨細胞を活性化し、骨吸収(骨の分解)を促進してCa²⁺を血中に放出させる。

4.〇 正しい。腎臓でビタミンDの活性化を促進する。副甲状腺ホルモンは、活性型ビタミンDと共に、カルシウム代謝の維持・調節において必須の役割を担っている。

問題77.神経細胞の静止膜電位形成に関与するのはどれか。

1.ナトリウムの膜透過性増大

2.カリウムの膜透過性低下

3.カルシウムチャネル

4.ナトリウムポンプ

解答4

解説

1.× ナトリウムの膜透過性は、「増大」ではなく低いのが正常である。ナトリウムイオンは、活動電位の急速な立ち上がり(脱分極)に深く関与する。静止時には電位依存性Na⁺チャネルが閉じているため、透過性は低い。

2.× カリウムの膜透過性は、「低下」ではなく高いのが正常である。カリウムイオンは、非興奮時の神経細胞膜で透過性が最も高い。なぜなら、静止膜電位の形成は、主にK⁺の平衡電位によって規定されるため。活動電位が生じた後の再分極でもカリウムイオンが大きく関与する。

3.× カルシウムチャネルは、静止膜電位形成にはほとんど関与しない。カルシウムイオンは、心筋細胞の活動電位(プラトー相)や、神経終末での神経伝達物質放出などに関わる。神経伝達のトリガーとしてシナプス終末に流入し、シナプス小胞からの放出を促す。静止時はCa²⁺チャネルが閉じているため、透過性は低い。

4.〇 正しい。ナトリウムポンプは、神経細胞の静止膜電位形成に関与する。なぜなら、ナトリウムポンプは、ATPを使ってNa⁺を細胞外に排出し、K⁺を取り込むことで、細胞内外のイオン濃度差(Na⁺低・K⁺高)を維持するため。この濃度勾配がK⁺の拡散による静止膜電位形成の基盤となる。

・ナトリウムポンプは、細胞内外のイオンバランスを維持するための基本的な機構である。

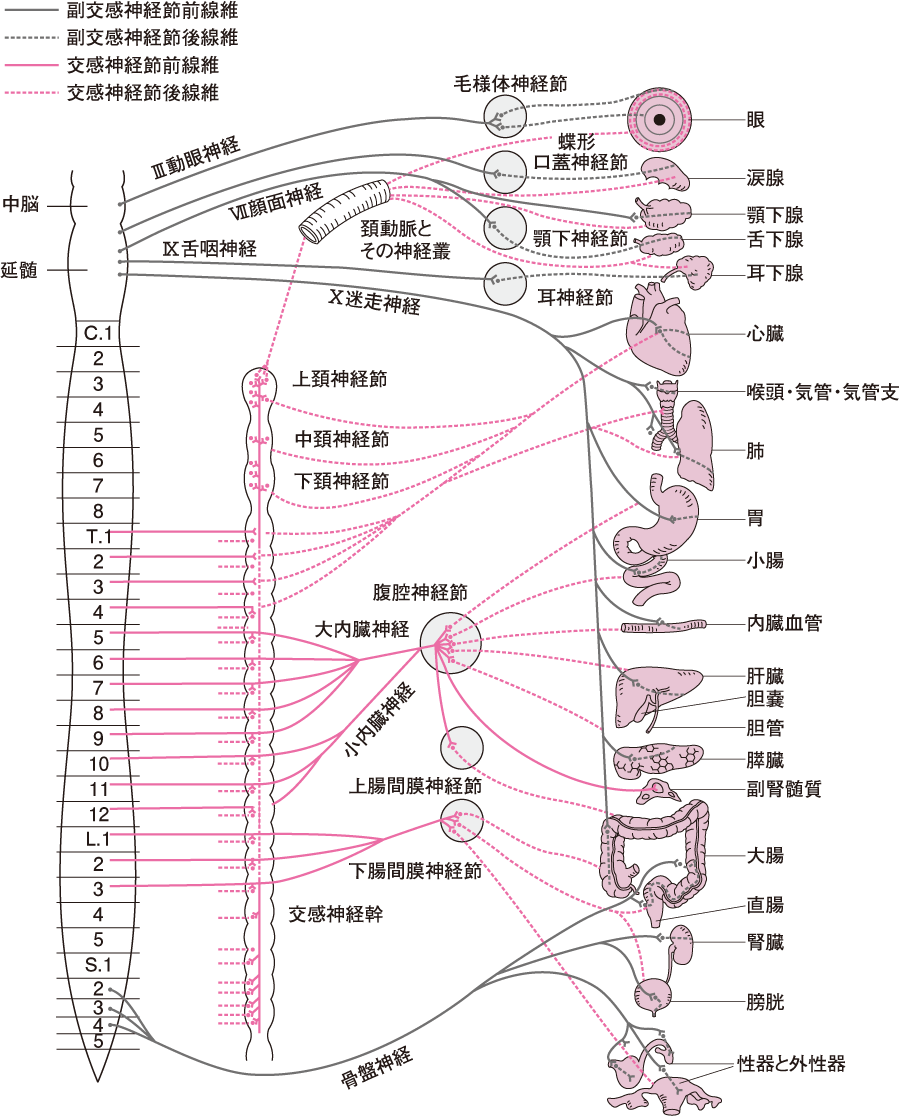

問題78.コリン作動性の交感神経節後線維の支配を受けるのはどれか。

1.心臓

2.消化管

3.汗腺

4.副腎髄質

解答3

解説

コリン作動性とは、神経伝達物質としてアセチルコリン(ACh)を使う神経のことを指す。

①交感神経節前線維の伝達物質は、アセチルコリンである。

②副交感神経節前線維の伝達物質は、アセチルコリンである。

③副交感神経節後線維の伝達物質は、アセチルコリンである。

④交感神経節後線維の伝達物質は、主にノルアドレナリン(アドレナリン作動性)である。

※例外:交感神経節後線維でもアセチルコリンを使うもの → 汗腺支配線維

1.× 心臓の交感神経節後線維はノルアドレナリン作動性である。

2.× 消化管の交感神経節後線維はノルアドレナリン作動性である。

3.〇 正しい。汗腺は、コリン作動性の交感神経節後線維の支配を受ける。

汗腺は交感神経支配でありながら、コリン作動性(アセチルコリンを放出)である。なぜなら、ほとんどの交感神経節後線維はノルアドレナリンを放出するが、汗腺を支配する交感神経節後線維のみ例外的にアセチルコリンを放出し、ムスカリン受容体を介して発汗を促すため。

4.× 副腎髄質は、「交感神経節後線維」ではなく、交感神経節に相当する構造である。

(今井昭一:薬理学.標準看護学講座5、金原出版、1998より改変)

問題79.大脳皮質の第V層が発達しているのはどれか。

1.一次視覚野

2.一次聴覚野

3.一次運動野

4.一次体性感覚野

解答3

解説

1~2.4.× 一次視覚野/一次聴覚野/一次体性感覚野は、入力領域である第IV層が厚く発達している。

3.〇 正しい。一次運動野は、大脳皮質の第V層が発達している。なぜなら、第V層には巨大錐体細胞(ベッツ細胞)が存在し、これらが錐体路(皮質脊髄路)を形成して脊髄前角の運動ニューロンを支配するため。

・Betzの巨大錐体細胞は、運動野大脳皮質の第Ⅴ層に存在する。Betzの巨大錐体細胞から出た神経線維が下降して随意運動を司る錐体路となる。上位運動ニューロンは、一次運動野のBetz細胞から始まる。ちなみに、補足運動野は自発的に一連の運動をプログラムする。

問題80.平滑筋で正しいのはどれか。

1.体性神経の支配を受ける。

2.神経筋接合部を形成する。

3.筋小胞体が横紋筋より発達している。

4.細胞内カルシウム濃度の上昇により収縮が始まる。

解答4

解説

1.× 「体性神経」ではなく自律神経(交感・副交感神経)の支配を受ける。なぜなら、平滑筋は、内臓(血管・消化管・気道・膀胱など)に分布し、意識的に制御できない不随意筋であるため。体性神経は、骨格筋(随意筋)を支配する。

2.× 神経筋接合部を形成するのは、「骨格筋」である。一方、平滑筋は、明確な神経筋接合部を形成しないのが特徴である。なぜなら、平滑筋は、自律神経終末から神経伝達物質を広範囲に拡散・放出して作用させるため。

3.× 筋小胞体が、横紋筋より「発達していない」。なぜなら、平滑筋はCa²⁺を主に細胞外から流入させるため。したがって、筋小胞体による貯蔵・放出機能は比較的弱い。

・横紋筋とは、筋線維内に明確な横紋構造(アクチン・ミオシンの規則的配列)を持つ筋組織である。横紋筋には骨格筋と心筋の2種類がある。

筋小胞体とは、Ca²⁺の貯蔵と放出を担う。

4.〇 正しい。細胞内カルシウム濃度の上昇により収縮が始まる。なぜなら、Ca²⁺が細胞内に流入すると、カルモジュリン(Ca²⁺結合タンパク質)と結合して、ミオシン軽鎖キナーゼを活性化し、ミオシンのリン酸化によってアクチンと滑走が起こるため。

①神経刺激が筋細胞膜を介して伝わり、筋小胞体からCa²⁺が放出される。

②放出されたCa²⁺はトロポニンに結合する。

③Ca²⁺が結合すると、トロポニンの構造が変化し、トロポミオシンがアクチンのミオシン結合部位から移動。

④ミオシン頭部がアクチンに結合できるようになり、ATP分解のエネルギーで首振り運動が起こる。

⑤アクチンフィラメントがミオシンフィラメントの間を滑走して筋収縮が生じる。

国試オタク

国試オタク