この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題46.正しいのはどれか。

1.右気管支は左気管支より長い。

2.右気管支の分岐角度は左気管支より大きい。

3.右肺は左肺より大きい。

4.右反回神経は左反回神経より長い。

解答3

解説

1.× 逆である。「左気管支」は「右気管支」より長い。なぜなら、左気管支は、心臓と大動脈弓を避けるため。したがって、水平に長く走行する。

2.× 逆である。「左気管支」の分岐角度は、「右気管支」より大きい。なぜなら、左気管支は、心臓と大動脈弓を避けるため。したがって、水平に長く走行する。

3.〇 正しい。右肺は、左肺より大きい。なぜなら、心臓が体の左寄りに傾いて位置しているため。解剖的に、右肺は上葉・中葉・下葉の3葉構造をもち、左肺は上葉・下葉の2葉構造である。

4.× 逆である。「左反回神経」は、「右反回神経」より長い。なぜなら、反回神経の長さは、「どの動脈を回り込むか」で決まるため。

・右反回神経:右鎖骨下動脈の下を回って気管と食道の間を上行(短い経路)

・左反回神経:大動脈弓の下を回って上行(長い経路)

反回神経は、運動神経、知覚神経を含む混合神経で声帯や嚥下機能を司っている。前枝は喉頭粘膜、声帯裂、甲状披裂筋、外側輪状披裂筋に分布する。後枝は後輪状披裂筋、横披裂筋、斜披裂筋に分布する。喉から胸にかけて走行する。

反回神経の枝は喉頭や声帯に分布し、障害により嗄声を生じる。反回神経は、右が鎖骨下動脈を、左が大動脈弓を前方から後方へ回り、この周囲に癌が浸潤することで嗄声が生じる。嗄声とは、声帯を振動させて声を出すとき、声帯に異常が起こり「かすれた声」になっている状態である。嗄声の原因は、①声帯自体に問題がある場合と、②声帯を動かす神経に問題がある場合がある。

問題47.正しいのはどれか。

1.肺は縦隔に含まれる。

2.肺の表面は胸膜に覆われる。

3.肺尖は横隔膜に接する。

4.ガス交換は細気管支で行われる。

解答2

解説

1.× 肺は縦隔に「含まれない」。縦隔とは、左右の肺の間に位置する部分のことを指す。心臓、大血管、気管、食道、胸腺などの臓器がある。

縦隔の区分と、そこに発生しやすい代表的な腫瘍として、

・上縦隔:甲状腺腫

・前縦隔:胸腺腫瘍(胸腺腫・胸腺嚢胞(のうほう)・胸腺癌)、奇形腫、胚細胞性腫瘍

・中縦隔:心膜嚢胞、気管支原性腫瘍、リンパ腫

2.〇 正しい。肺の表面は、胸膜に覆われる。なぜなら、胸膜は、肺を包む二重の漿膜構造であり、そのうち臓側胸膜が肺表面を直接覆うため。

【胸膜の2層構造】

①臓側胸膜とは、肺表面を密に覆う膜のこと。

②壁側胸膜とは、胸壁・横隔膜・縦隔を覆う膜のこと。

この2層の間には、胸膜腔があり、わずかな潤滑液により肺が滑らかに動く。呼吸時に肺が胸壁に追従して膨張できるのは、この胸膜の働きによる。

3.× 「肺尖」ではなく肺底は、横隔膜に接する。なぜなら、肺尖は肺の最上部であるため。一方、肺尖は、鎖骨の上方に突出している。

4.× ガス交換は、「細気管支」ではなく肺胞で行われる。

ガス交換が行われるのは、終末細気管支の先に続く呼吸細気管支・肺胞管・肺胞嚢にある肺胞である。

【気管支・肺胞の構造】

①気道区分:気管→主気管支→葉気管支→区域気管支→細気管支→終末細気管支。

②ガス交換部:呼吸細気管支→肺胞管→肺胞嚢→肺胞。

問題48.正しいのはどれか。

1.尿管は腎門から出る。

2.腎臓は骨盤内に位置する。

3.乳頭孔は腎皮質にある。

4.糸球体は腎髄質にある。

解答1

解説

尿は腎小体(糸球体→Bowman嚢)で濾過され、尿細管(近位尿細管→ヘンレのループ→遠位尿細管→集合管)を通り腎杯、腎盂 (腎盤)、尿管、膀胱、尿道へと流れていく。糸球体から遠位尿細管までの部分をネフロン(腎単位)という。

1.〇 正しい。尿管は腎門から出る。

・腎臓は尿を生成し、尿管を通じて膀胱に送る。尿管は腎門から出て、膀胱に尿を運ぶ。

・腎門とは、腎臓に出入りする主要構造(腎動脈・腎静脈・腎盂=尿管の起始部)が集まる部位である。

2.× 腎臓は骨盤内に「位置する」のではなく位置しない。

・腎臓は、腹腔の後腹膜に位置する。左右の腎臓はそれぞれ脊柱の両側に位置し、一般的に右腎は左腎よりもやや下に位置している。

3.× 乳頭孔は、「腎皮質」ではなく腎髄質にある。

・乳頭孔とは、乳頭の先端近くでは背の高い円柱状の上皮を持つもので、集合管から分泌された尿が腎盂へ流れる場所である。

4.× 糸球体は、「腎髄質」ではなく腎皮質にある。

・糸球体とは、腎臓に血液を送る動脈が徐々に細くなった先にある毛細血管の球形の塊である。糸球体は、腎臓の機能単位であるネフロンの一部で、腎臓の外側部分である腎皮質に集まっている。腎髄質は腎臓の内側部分で、集合管などが存在する。

問題49.男性生殖器で正しいのはどれか。

1.セルトリ細胞は精上皮の一部である。

2.精管は鼡径管内を走行する。

3.精嚢は精子を貯蔵する。

4.前立腺は透明な液を分泌する。

解答2

解説

1.△ セルトリ細胞は、精上皮の一部である(※構成要素として問われているのであれば正しい選択肢である)。ただし、ほかの選択肢が肉眼レベルで確認できる選択肢で、選択肢1のみ顕微鏡的構造であるため、設問の趣旨に沿っていないことからも、選択肢から消去された理由とも考えられる。

・精上皮とは、精巣の精細管内面を覆う上皮組織のことである。

・セルトリ細胞とは、脊椎動物の細精管壁の基底部のところどころにある大型の細胞である。精子を形成していく細胞群を物理的・内分泌的にサポートし、これらの細胞の維持・分化に重要な働きをする。

2.〇 正しい。精管は鼡径管内を走行する。

・鼠径管とは、鼠径靭帯を底面として外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋でつくられたトンネルである。

鼠径管の中は、

男性:精管・精巣動脈・精巣静脈を含む精索と精巣挙筋が通る。

女性:子宮円索が通る。

3.× 「精嚢」ではなく精巣上体は精子を貯蔵する。

・精嚢とは、精嚢は、前立腺の後ろに一対ある長さ5cmほどの袋状の器官で、精嚢液を分泌して射精のときに精子と混ぜ合わせ精液を作る。

・精巣上体とは、陰嚢の中、精巣の外側に付属する組織である。精巣(睾丸)で作られた精子を蓄えて成熟させる。精子を運ぶ管(精管)の一部である。

4.× 前立腺は、「透明」ではなくやや白濁(アルカリ性)な液を分泌する。ちなみに、透明な液を分泌するのは、尿道球腺(カウパー腺)である。これは射精前に分泌され、尿道を潤滑する役割をもつ。

・前立腺部とは、前立腺部を貫く部分(約3cm)で、男性にしかない生殖器の一つで、前立腺液といわれる精液の一部を作り、精子に栄養を与えたり、精子を保護する役割を持っている。前立腺は、直腸と恥骨の間にあり、膀胱の出口で尿道を取り囲んでいる。

問題50.正しいのはどれか。

1.子宮膀胱窩をダグラス窩という。

2.子宮上端部を子宮頸部という。

3.卵子は卵管采から取り込まれる。

4.卵子は黄体内で成熟する。

解答3

解説

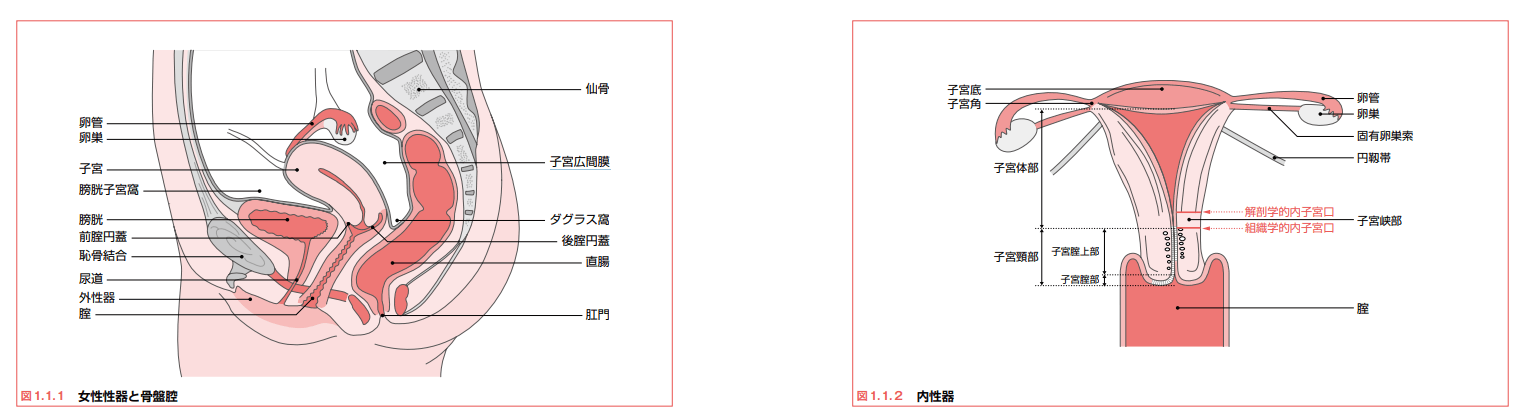

(図引用:「女性器の解剖と整理」医学出版様より)

1.× 「子宮膀胱窩」ではなく子宮直腸窩を、ダグラス窩という。

・ダグラス窩(直腸子宮窩)とは、直腸と子宮を上から覆っている腹膜が臓器の間のすき間に入りこんでできる深いくぼみのこと。

2.× 子宮上端部を「子宮頸部」ではなく子宮底という。

・子宮底とは、子宮の一番上の部分、つまり子宮の頭頂部を指す。

・子宮頸部とは、子宮の下部で、膣へ連続する部分を指す。

3.〇 正しい。卵子は卵管采から取り込まれる。

・卵管采とは、卵管の先の手のような部分(イソギンチャクのよう)である。卵巣から排卵された卵子は、卵管采にとらえられ卵管膨大部まで運ばれる。一方、膣内に射精された精子も、子宮腔、卵管を進み卵管膨大部へ到達する。

4.× 卵子は、「黄体内」ではなく卵胞内で成熟する。排卵後に残った卵胞が黄体へ変化する。

・黄体とは、哺乳類の卵巣で排卵後に形成される内分泌組織である。

国試オタク

国試オタク