この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問91 膝関節を伸展するのはどれか。

1.半腱様筋

2.半膜様筋

3.大腿筋膜張筋

4.大腿二頭筋

答え.3

解説

1.× 半腱様筋の【起始】坐骨結節(大腿二頭筋長頭の起始の内側でこれと融合)、【停止】脛骨粗面の内側(鵞足を形成)、【作用】股関節伸展、内転、内旋、膝関節屈曲、【支配神経】坐骨神経の脛骨神経部である。

2.× 半膜様筋の【起始】坐骨結節、【停止】脛骨粗面、脛骨内側顆の後部、斜膝窩靭帯、膝窩筋筋膜、【作用】股関節伸展、内転、内旋、膝関節屈曲、【支配神経】坐骨神経の脛骨神経部である。

3.〇 正しい。大腿筋膜張筋は、膝関節を伸展する。の【起始】上前腸骨棘と大腿筋膜の内側、【停止】腸脛靭帯、脛骨外側顆前面の粗面、【作用】股関節屈曲、内旋、外転。膝関節伸展、【支配神経】上殿神経である。

4.× 大腿二頭筋の【起始】長頭:坐骨結節、短頭:大腿骨体の粗線の外側唇、外側大腿筋間中隔、【停止】腓骨頭、【作用】股関節伸展・外旋、膝関節屈曲、【支配神経】長頭:坐骨神経の脛骨神経部、短頭:坐骨神経の総腓骨神経部である。

問92 立位姿勢の制御で正しいのはどれか。

1.足関節では前脛骨筋が前方へ倒れるのを防ぐ。

2.膝関節では重力のモーメントが膝屈曲を防ぐ。

3.股関節では大殿筋が過伸展を防ぐ。

4.脊柱では腹筋群が前方へ曲がるのを防ぐ。

答え.2

解説

理想的な重心線:①乳様突起(耳垂のやや後方)→②肩峰(肩関節の前方)→③大転子→④膝蓋骨後面(膝関節前部)→⑤外果前方を通る。

1.× 足関節では、「前脛骨筋(足関節背屈)」ではなく下腿三頭筋(足関節底屈)が前方へ倒れるのを防ぐ。なぜなら、立位では重心線が足関節のやや前方を通るため。したがって、足は背屈方向に倒れやすい(身体が前に倒れやすい)モーメントが生じ、これに拮抗するため足底屈筋が働いて身体の前倒れを防いでいる。

2.〇 正しい。膝関節では重力のモーメントが膝屈曲を防ぐ。なぜなら、重心が膝蓋骨後面(膝関節前部)を通るため。膝関節には伸展モーメントが発生する。

3.× 股関節では、「大殿筋」ではなく大腿前面の軟部組織(腸骨大腿靭帯)が過伸展を防ぐ。むしろ、大殿筋が収縮すると股関節伸展を助長する。股関節過伸展を防ぐには、股関節屈筋群や股関節前面の軟部組織の張りが必要である。ちなみに、大殿筋の【起始】腸骨翼の外面で後殿筋線の後方、仙骨・尾骨の外側縁、仙結節靭帯、腰背筋膜、【停止】腸脛靭帯、大腿骨の殿筋粗面、【作用】股関節伸展、外旋、外転、上部:内転、下部:骨盤の下制、【支配神経】下殿神経である。

4.× 脊柱では、「腹筋群(体幹屈筋)」ではなく脊柱起立筋(体幹伸展筋)が前方へ曲がるのを防ぐ。脊柱起立筋の作用は、両側が作用すると脊柱を反らせ、肋骨を引き下げる。片側が働けば体を同側に曲げる。

問93 正常発達において終生持続するのはどれか。

1.モロー反射

2.手掌把握

3.非対称性緊張性頸反射

4.パラシュート反応

答え.4

解説

1.× モロー反射とは、4~6か月前後に消失する原始反射の一つであり、頭を落下すると、手指を開き上肢を広げる。その後、上肢屈曲位に戻る反射のこと。

2.× 手掌把握とは、手掌に指先を押し付けると握りしめる反射である。この反射が1~2か月頃に消失すると、自由に物をつかんだり離したりできるようになる。

3.× 非対称性緊張性頸反射とは、背臥位にした子どもの顔を他動的に一方に回すと、頸部筋の固有感覚受容器の反応により、顔面側の上下肢が伸展し、後頭側の上下肢が屈曲する。生後4~6か月には消失する。

4.〇 正しい。パラシュート反応は、正常発達において終生持続する。生後7~9か月頃出現し、生涯続く。転倒するときに手が出るように、四肢伸展してけがを最小限にする反射である。

問94 運動技能学習で正しいのはどれか。

1.初期相は協調運動へと融合していく時期である。

2.中間相は言語的要素が強いため言語・運動段階ともいう。

3.最終相は順序や段取りを特に意識する段階である。

4.結果の知識は付加的フィードバックである。

答え.4

解説

①初期相(認知相)

何を行うかを理解し、技能獲得のための戦略を立てる時期。

②中間相(連合相)

個々の運動が滑らかな協調運動へと融合して系列動作へと移行する。初期の理解の誤りが見出され、修正され余剰の運動は省かれる。

③最終相(自動相)

運動は空間的・時間的に統合され、無駄がなく、速く滑らかになる。手続きは自動化され、運動に対する注意は減少していく。運動技能は完成に近づくが、さらに高度な技能を身につけたい場合には過剰学習によって下位技能を身につけなければならない。

1.× 「初期相(認知相)」ではなく中間相(連合相)は、協調運動へと融合していく時期である。

2.× 「中間相(連合相)」ではなく初期相(認知相)は、言語的要素が強いため言語・運動段階ともいう。

3.× 「最終相」ではなく中間相(連合相)は、順序や段取りを特に意識する段階である。

4.〇 正しい。結果の知識は、付加的フィードバックである。結果の知識(付加的フィードバック)は、運動の結果に関する情報であり、運動終了後に与えられる。つまり、何らかの運動学習をした際、運動がうまくいったか否かのフィードバックである。ちなみに、運動それ自体に与えられる付加的フィードバックは、パフォーマンスの知識という。

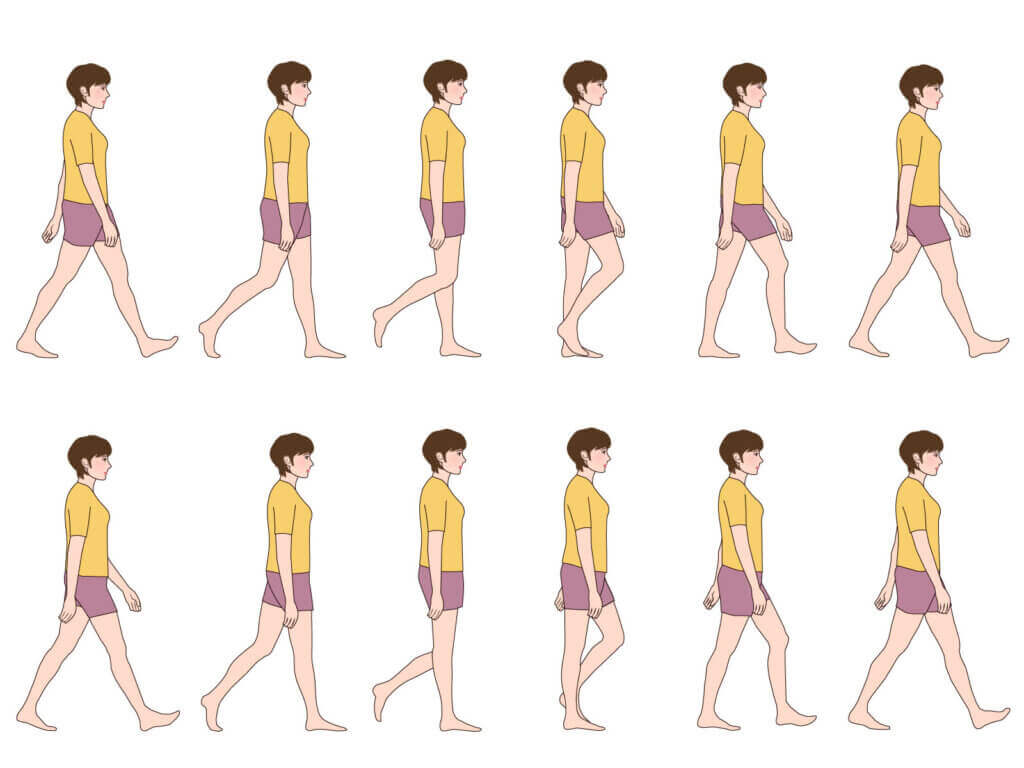

問95 走行で正しいのはどれか。

1.走行の歩行周期は歩行と異なる。

2.両足がともに地面から離れている時期がある。

3.重心の上下方向への移動が歩行より小さい。

4.走行可能になるのは3歳前後である。

答え.2

解説

1.△ 走行の歩行周期は、歩行と異なる(※一部正しいといえるが、今回は、最も当てはまる走行の特徴があるため、そちらが優先される)。歩行は、一方の足が常に地面についているが、走行では両足が地面から離れている時期がある。ただし、両足とも地面が離れている時期は、周期の名前がなく、歩行と走行の周期は同じものを使用していることも多い。

2.〇 正しい。両足がともに地面から離れている時期がある。これは、走行の特徴的な動きである。とても速くても、どちらかの足が地面についている場合、速歩(競歩)である。

3.× 重心の上下方向への移動が歩行より「大きい」。なぜなら、なぜなら、走行ではステップごとに体が浮き上がる動きがあるため。

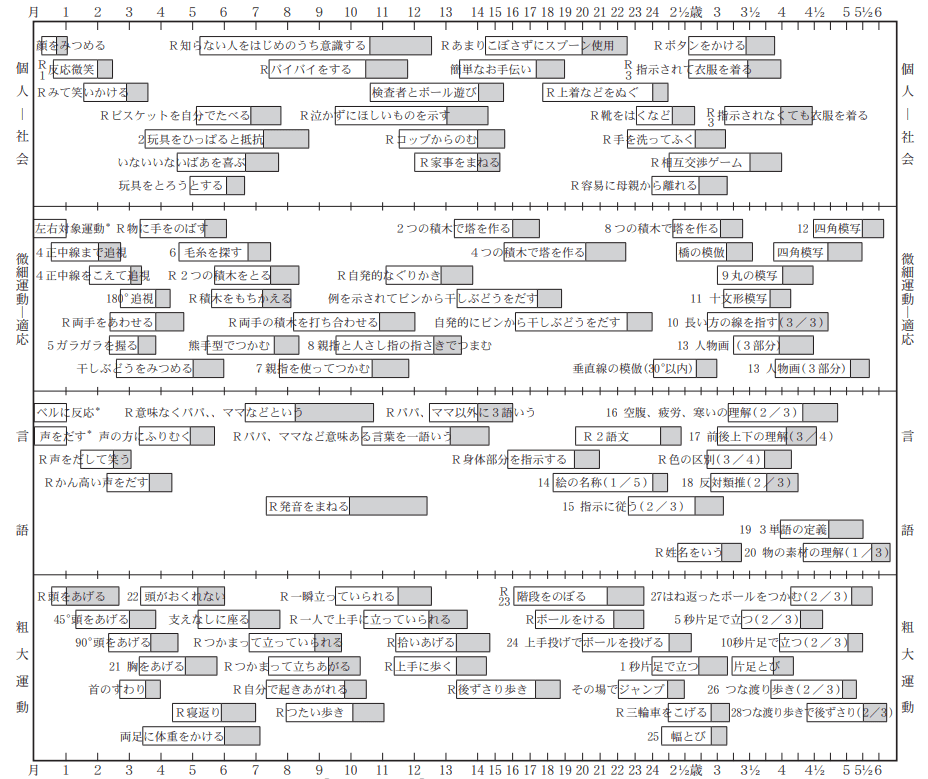

4.× 走行可能になるのは、「3歳前後」ではなく2歳前後である(※下図参照)。

【立脚期】

1. 初期接地(Initial Contact;以下,IC):観測肢の接地の瞬間

2. 荷重応答期(Lording Response;以下,LR):IC から対側爪先離地まで

3. 立脚中期(Mid Stance;以下,MSt):対側爪先離地から対側下腿下垂位まで

立脚中期前半:対側爪先離地から両下腿の交差まで

立脚中期後半:両下腿交差から対側下腿下垂位まで

4. 立脚終期(Terminal Stance;以下,TSt):対側下腿下垂位から対側 IC まで

5. 前遊脚期(Pre Swing;以下,PSw):対側 IC から観測肢爪先離地まで

【遊脚期】

6. 遊脚初期(Initial Swing;以下,ISw):観測肢爪先離地から両下腿の交差まで

7. 遊脚中期(Mid Swing;以下,MSw):両下腿交差から下腿下垂位まで

8. 遊脚終期(Terminal Swing;以下,TSw):下腿下垂位から IC まで

(※図引用:「日本版デンバー式発達スクリーニング検査」)

国試オタク

国試オタク