この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問46 縦隔後部にみられるのはどれか。2つ選べ。

1.気管

2.胸管

3.食道

4.心臓

答え.2・3

解説

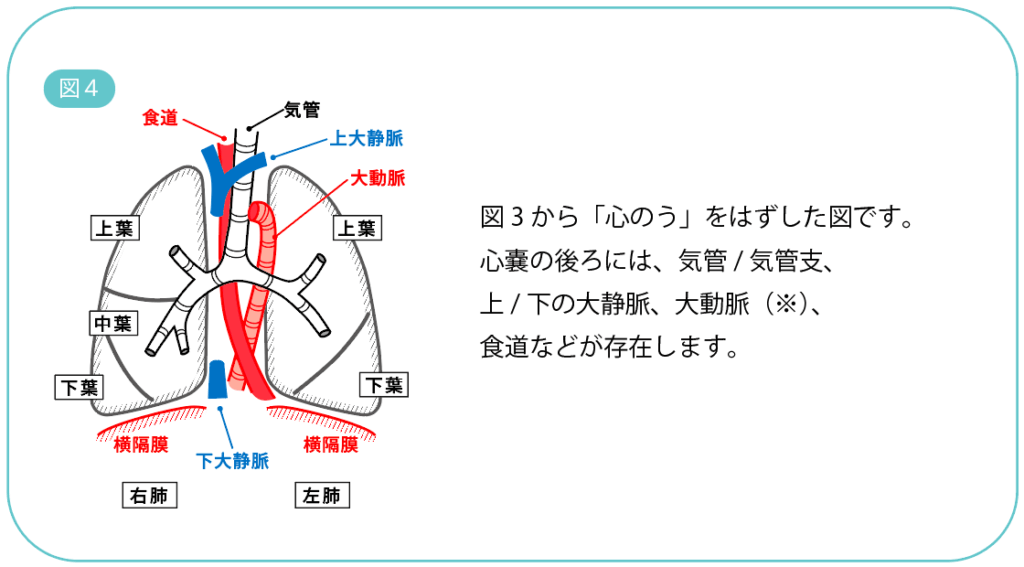

(※画像引用:中高津クリニック様HP)

縦隔とは、左右の肺の間に位置する部分のことを指す。心臓、大血管、気管、食道、胸腺などの臓器がある。縦隔は、心膜を基に上部、前部、中部、後部の4つに分けられる。

・上部:胸腺、気管、食道、大動脈弓

・前部:胸腺下部

・中部:心臓、大血管群、横隔神経

・後部:気管支、胸大動脈、奇静脈・半奇静脈、迷走神経、交感神経幹ほか

1.× 気管は、縦隔上部にみられる。

2~3.〇 正しい。胸管/食道は、縦隔後部にみられる。

4.× 心臓は、縦隔中部にみられる。

問47 尿管の粘膜上皮はどれか。

1.移行上皮

2.円柱上皮

3.多列上皮

4.扁平上皮

答え.1

解説

1.〇 正しい。移行上皮は、尿管の粘膜上皮である。移行上皮の特徴として、伸び縮みすることができる。腎杯腎~尿管~膀胱(尿路)にみられる。

2.× (単層)円柱上皮は、吸収と分泌を行う場所に向く。消化器系(胃、小腸、大腸)、卵管・子宮などにみられる。

3.× 多列(線毛)上皮は、表面に線毛があり、杯細胞が豊富。線毛と粘液で塵や異物をからめとる。鼻腔~気管・気管支(気道)にみられる。

4.× (単層)扁平上皮は、薄いので物質の交換などに向く。胸膜、腹膜、血管内皮、肺胞などにみられる。ちなみに、重層扁平上皮は、摩擦など機械的刺激に強い。皮膚、口腔~食道、肛門、膣などにみられる。

・単層扁平上皮:薄いので物質の交換などに向く。

(胸膜、腹膜、血管内皮、肺胞など)

・単層立方上皮:甲状腺の濾胞細胞など。

(甲状腺の濾胞上皮、尿細管など)

・単層円柱上皮:吸収と分泌を行う場所に向く。

消化器系(胃、小腸、大腸)、卵管・子宮など

・重層扁平上皮:摩擦など機械的刺激に強い。

皮膚、口腔~食道、肛門、膣など。

・多列線毛上皮:表面に線毛があり、杯細胞が豊富。線毛と粘液で塵や異物をからめとる。

鼻腔~気管・気管支(気道)

・移行上皮:伸び縮みすることができる。

腎杯~尿管~膀胱(尿路)

問48 成人女性の尿道の長さはどれか。

1.約1㎝

2.約3㎝

3.約9㎝

4.約15㎝

答え.2

解説

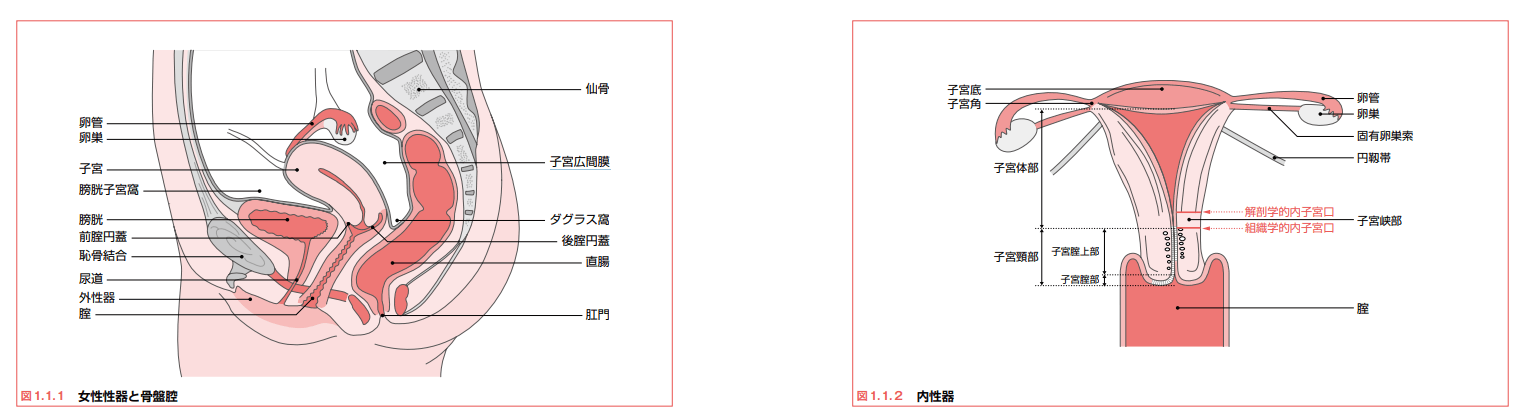

(図引用:「女性器の解剖と整理」医学出版様より)

膀胱留置カテーテルとは、尿道に留置する方法である。長期の留置により、膀胱が膨らみにくくなるため、他の方法が選択できるのであれば、長期留置は避けるべきである。

・女性の尿道の長さは3~4cmであり、導尿を行う際はカテーテルを外尿道口から5~7cm挿入する。

・男性の尿道の長さは18~20cmであり、導尿を行う際はカテーテルを外尿道口から20~22cm挿入する。

膀胱にカテーテルを留置する場合は、導尿のカテーテルの長さ(5~7cm) + 2~3cmの挿入が必要である。

【挿入方法】

カテーテルを無菌的に挿入後、カテーテル内の尿の流出を確認したら、さらに2~3cmカテーテルを進めることで、確実に膀胱内に留置することができる。この長さ以上に挿入すると、膀胱内壁を損傷するおそれがあるため、禁忌である。

1.× 約1㎝/約9㎝/約15㎝

これらは、成人女性の尿道の長さとはいえない。

2.〇 正しい。約3㎝は、成人女性の尿道の長さである。

この短い長さが、女性が尿路感染症を発症しやすい一因となっている。

尿路感染症は、感染診断名としては、①腎盂腎炎と②膀胱炎とに分けられる。一方で、その病態による一般的分類法として尿路基礎疾患のある・なしで、複雑性と単純性とに分ける。頻度として多い女性の急性単純性膀胱炎は外来治療の対象である。急性単純性腎盂腎炎は高熱のある場合、入院が必要なこともある。複雑性尿路感染症は、膀胱炎、腎盂腎炎とも、症状軽微な場合、外来治療が原則であるが、複雑性腎盂腎炎で尿路閉塞機転が強く高熱が認められるものでは、入院の上、腎瘻造設などの外科的ドレナージを要することもある。それら病態を見極めるための検査として、画像診断(超音波断層、静脈性腎盂造影、X線CTなど)が必要となる。感染症としての診断には、適切な採尿法による検尿で膿尿を証明すること、尿培養にて原因菌を同定し薬剤感受性を検査することが基本である。

【疑うべき臨床症状】

尿路感染症の症状は、急性単純性膀胱炎では排尿痛、頻尿、尿意切迫感、残尿感、下腹部痛が、急性単純性腎盂腎炎では発熱、悪寒、側腹部痛が、主たるものである。複雑性尿路感染症では膀胱炎、腎盂腎炎それぞれにおいて、単純性と同様の症状が見られるが、無症状に近いものから、強い症状を呈するものまで幅が広い。上部尿路閉塞に伴う膿腎症では高熱が続くこともある。

(※引用:「尿路感染症」より)

問49 前立腺を貫くのはどれか。

1.尿管

2.尿道

3.尿道球腺

4.尿道海綿体

答え.2

解説

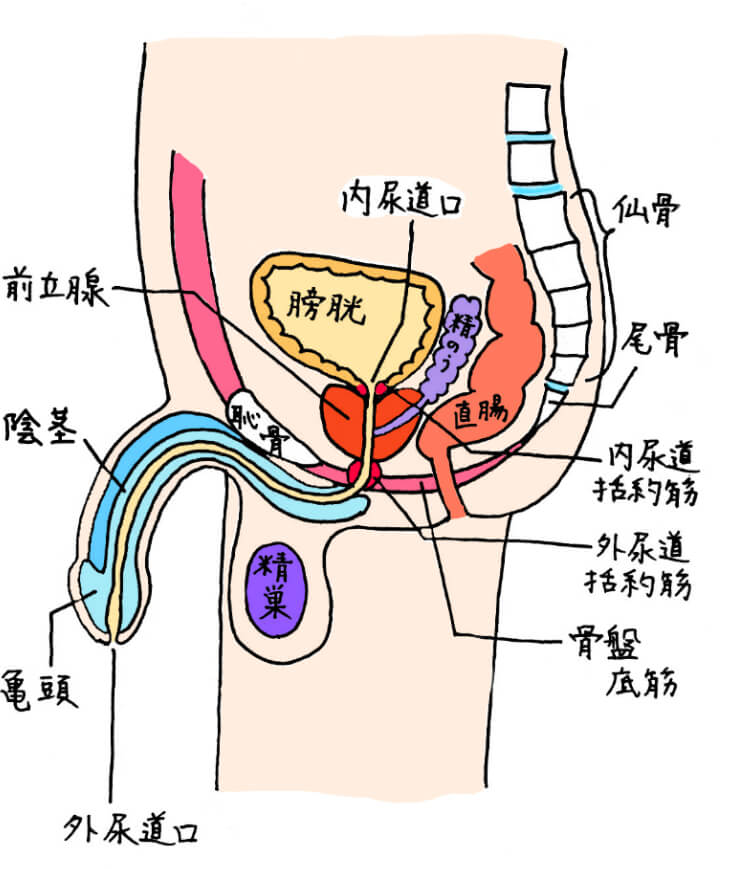

前立腺とは、男性にしかない生殖器の一つで、前立腺液といわれる精液の一部を作り、精子に栄養を与えたり、精子を保護する役割を持っている。前立腺は、直腸と恥骨の間にあり、膀胱の出口で尿道を取り囲んでいる。

1.× 尿管とは、腎臓(腎盂)から膀胱まで蠕動運動により尿を輸送する器官である。

2.〇 正しい。尿道は、前立腺を貫く。尿道とは、排尿において膀胱から外尿道口までの排泄路である。

3.× 尿道球腺とは、尿道球腺液(カウパー腺液)を分泌する腺である。弱アルカリ性の粘性がある無臭無色透明な液体で、これにより尿道が中和され、精子の通過を容易にする。

4.× 尿道海綿体とは、陰茎の中にある。尿道を包み込むように、尿道を保護する。

問50 正しいのはどれか。

1.卵巣動脈は固有卵巣索の内部を通る。

2.卵管の外側端は卵巣に密着している。

3.子宮円索は鼠径管を通る。

4.内子宮口は膣に開口する。

答え.3

解説

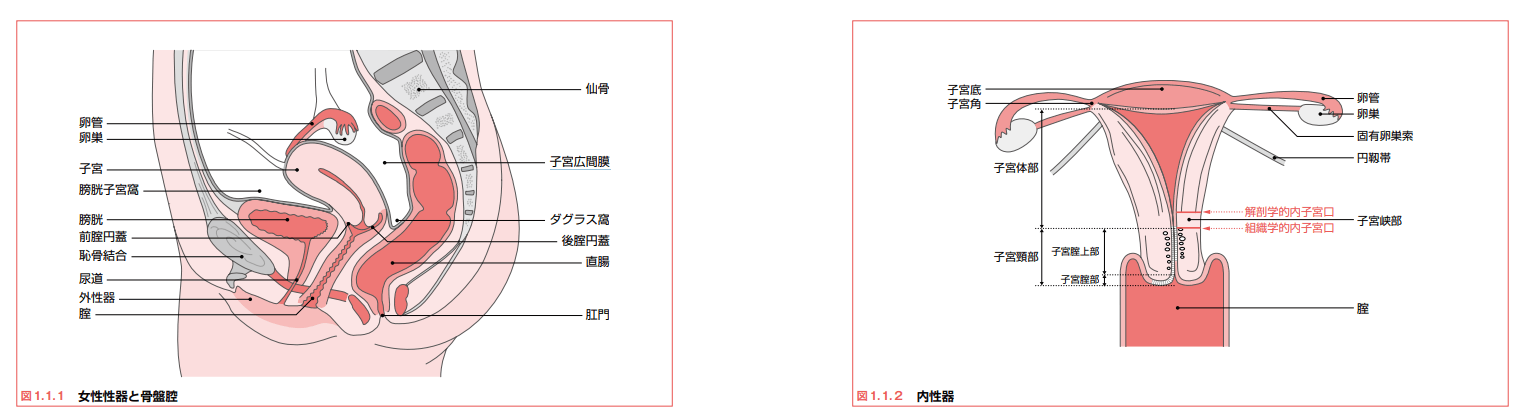

(図引用:「女性器の解剖と整理」医学出版様より)

1.× 卵巣動脈は、「固有卵巣索」ではなく卵巣提索の内部を通る。

・卵巣提索とは、子宮広間膜の一部で、骨盤壁に達して卵巣を支える役割を担う靭帯である。卵巣動静脈やリンパ管を包んでいる。

・固有卵巣索とは、卵巣固有靱帯ともいい、卵巣を骨盤壁に固定している靭帯の一つである。

2.× 卵管の外側端は、卵巣に密着「していない」。卵管の外側端は卵巣の近くに位置している。

3.〇 正しい。子宮円索は鼠径管を通る。鼠径管とは、鼠径靭帯を底面として外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋でつくられたトンネルである。

鼠径管の中は、

・男性:精管・精巣動脈・精巣静脈を含む精索と精巣挙筋が通る。

・女性:子宮円索が通る。

4.× 「内子宮口」ではなく外子宮口は膣に開口する。組織学的内子宮口とは、子宮内膜と子宮頸部内膜との境界を示し、解剖学的内子宮口は肉眼的な子宮腔と子宮頸管の組織学的な境界を示す。

国試オタク

国試オタク