この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問86 運動の形で正しいのはどれか。

1.机上の食物は口まで線運動で運ばれる。

2.並進運動とはある点から別の点に全体として移動する回転運動である。

3.線運動に曲線運動は含まれない。

4.身体運動の多くは関節を運動軸とする体節の線運動からなる。

答え.1

解説

1.〇 正しい。机上の食物は口まで線運動(並進運動)で運ばれる。線運動とは、並進運動とも捉えられ、物体が回転せず、ある点から別の点へ全体として移動する運動の総称である。並進運動には「直線(直線的)運動」と「曲線(曲線的)運動」が含まれる。「物体が回転しない限り」中心点(重心)がどのような軌道を描いても“並進”とみなせる実際には腕や手首の関節で回転運動を行っている部分もあるが、「机上の食物そのものが大きく向きや角度を変えないまま口元へ移動している」とみなし、食物の中心点は“並進運動(=線運動)”で運ばれていると解釈する。

2.× 並進運動とは、ある点から別の点に全体として移動する回転を伴わない運動である。回転運動は、物体が軸を中心に回る運動である。並進運動と回転運動は異なる運動形態である。

3.× 線運動に曲線運動は「含まれる」ない。線運動とは、並進運動とも捉えられ、物体が回転せず、ある点から別の点へ全体として移動する運動の総称である。並進運動には「直線(直線的)運動」と「曲線(曲線的)運動」が含まれる。

4.× 身体運動の多くは関節を運動軸とする体節の「線運動」ではなく角運動からなる。たとえば、肘関節での屈伸運動などは明らかに角度が変化しているため、回転運動とみなされる。

問87 多軸関節はどれか。

1.螺旋関節

2.平面関節

3.車軸関節

4.鞍関節

答え.2

解説

1.× 螺旋関節は、1軸性関節で腕尺関節、距腿関節、膝関節があげられる(※膝関節は、顆状関節という文献もあり)。

2.〇 正しい。平面関節は、多軸関節で、肩鎖関節、手根間関節、手根中央関節(橈側)、中手間関節、椎間関節、足根間関節があげられる。

3.× 車軸関節は、1軸性関節で上橈尺関節(=近位橈尺関節)、環軸関節があげられる。

4.× 鞍関節は、2軸性関節で母指手根中手(CM)関節、胸鎖関節があげられる(※胸鎖関節:ただし、複合運動として軸回旋の運動も含めるならば3軸性の関節である)。

問88 随意運動の発現で正しいのはどれか。

1.随意運動が発言する時は始めに欲求・意図がある。

2.随意運動への意欲・動機づけは大脳運動野で行われる。

3.随意運動の計画・プログラムは大脳辺縁系で行われる。

4.随意運動プログラムは大脳感覚野から脊髄に伝達される。

答え.1

解説

随意運動とは、自由意志に基づく運動である。したがって動作を行うという意思決定が脳内のどこかでなされたのに引き続き、動作目標の設定、姿勢、運動方向、範囲、タイミング、使用する筋の種類、発生する力の調整等々の諸条件を中枢神経系で決定し、これらの情報が運動の最終共通経路である運動単位に伝えられて随意運動は遂行される。

(※引用:「モーターコントロールから見た歩行」著:福士 宏紀様より)

1.〇 正しい。随意運動が発言する時は、始めに欲求・意図がある。随意運動の発現のステップは、①動作目標の決定(何をしたいか?)→②意志の発動(やるか?やらないか?)→③タイミングの決定(いつやるか?)→④力の調整(どれぐらいの力が必要か?)→使用筋の選定(どの筋肉を使うか?)といった流れが自然と言える。

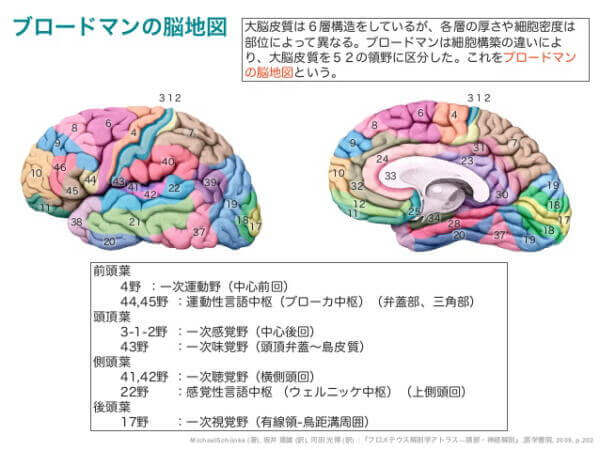

2.× 随意運動への意欲・動機づけは、「大脳運動野」ではなく大脳辺縁系(特に前頭前野や帯状回、扁桃体など)で行われる。

・大脳辺縁系は脳梁を取り囲むように大脳の内側部に存在し、本能・情動・記憶などを司る構造物の総称である。構成要素としては、辺縁葉(梁下野、帯状回、海馬傍回)、海馬、扁桃体、乳頭体、中隔核などがあげられる。

・大脳運動野(一次運動野)は実際の運動の指令を出す部位である。

3.× 随意運動の計画・プログラムは、「大脳辺縁系」ではなく前頭前野や補足運動野で行われる。

4.× 随意運動プログラムは、「大脳感覚野」ではなく大脳運動野から脊髄に伝達される。大脳感覚野は感覚情報の処理に関与する。

問89 開口にはたらく筋はどれか。

1.側頭筋

2.咬筋

3.外側翼突筋

4.内側翼突筋

答え.3

解説

咀嚼筋とは、下顎骨の運動(主に咀嚼運動)に関わる筋肉の総称である。咀嚼筋は一般的に、咬筋、側頭筋、外側翼突筋、内側翼突筋の4種類が挙げられる。咀嚼筋は、主にⅤ:三叉神経支配である。

1.× 側頭筋の【起始】側頭鱗外面と側頭筋膜の深葉の内面、【停止】下顎骨の筋突起、【作用】下顎を上げて、歯をかみ合させる(閉口)ほか、後部は下顎骨を後ろへ引く。【神経】下顎神経の深側頭神経である。

2.× 咬筋の【起始】浅側:頬骨弓の前2/3の下縁と内面、深側:頬骨弓の後ろ2/3の下縁、【停止】下顎骨の外面。浅側は咬筋粗面の下部、深側はその上方、【作用】下顎骨を上げて、歯をかみ合わせる(閉口)である。

3.〇 正しい。外側翼突筋の【起始】上頭・蝶形骨(側頭下稜、蝶形骨大翼の側頭下面)。下頭・上顎骨(翼状突起外側板の外面)、上顎結節、【停止】下顎骨(関節突起)、顎関節の関節包、関節円板、【作用】下顎骨を前方に引く。両側が働けば下顎骨を前方に引き(開口)、片側が働けば、対側に動いてすりつぶし運動を行う、【神経】外側翼突筋神経(三叉神経第3枝、下顎神経)である。

4.× 内側翼突筋の【起始】翼状突起後面の翼突窩。これに接する上顎骨の一部と翼状突起外側板の下端、【停止】下顎角内面の翼突起筋粗面、【作用】下顎骨を上げて歯をかみ合わせる(閉口)、【神経】下顎神経の内側翼突筋神経(内側面から筋に入る)である。

問90 胸郭の動きで正しいのはどれか。

1.左右方向の拡大は主に上位肋骨の運動による。

2.前後方向の拡大は主に下位肋骨の運動による。

3.上下方向の拡大は下位肋骨の運動による。

4.胸郭下部の拡張は横隔膜を伸長しその収縮力を増大させる。

答え.4

解説

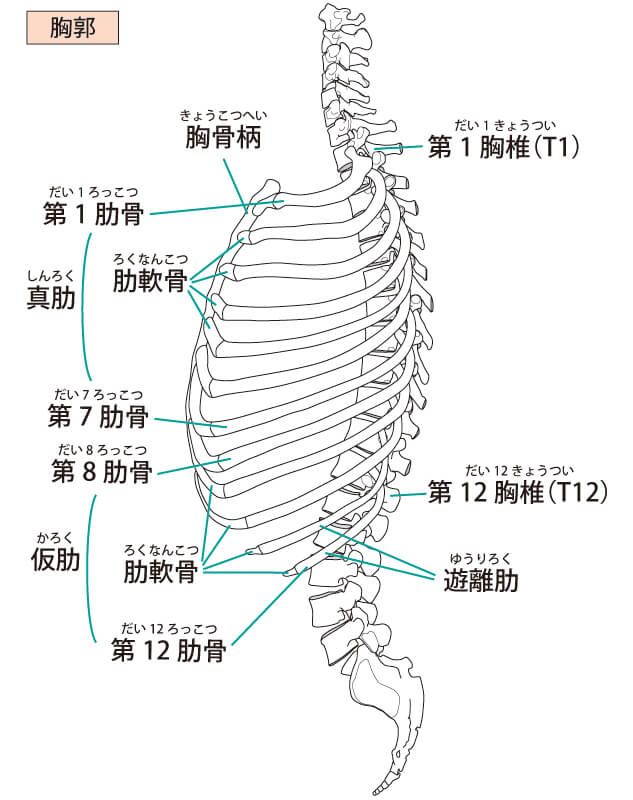

(※「イラスト素材:胸郭」illustAC様)

呼吸で上部肋骨がポンプハンドル(前後・上下)、下部肋骨がバケツハンドル(左右)に運動する。

1.× 左右方向の拡大は、主に「上位肋骨」ではなく下部肋骨の運動による。これをバケツハンドルモーションという。

2~3.× 前後・上下方向の拡大は、主に「下位肋骨」ではなく上位肋骨の運動による。これをポンプハンドルモーションという。また、上下方向の拡大は、横隔膜の収縮も寄与する。横隔膜が収縮すると、その中央腱が下方に移動し、胸腔の垂直方向の容積が増加する。

4.〇 正しい。胸郭下部の拡張は、横隔膜を伸長しその収縮力を増大させる。横隔膜が収縮して下方に移動すると、胸腔が拡大し、肺に空気が入ることを助ける。ちなみに、横隔膜の【起始】胸郭下口の全周で、腰椎部、肋骨部、胸骨部の3部からなる。①腰椎部は、内側脚:第1~4腰椎体、外側脚:内側弓状靭帯と外側弓状靭帯、②肋骨部は、第7~12肋軟骨(肋骨弓部)の内面、③胸骨部は、剣状突起。一部は腹横筋腱膜の内面、【停止】腱中心、【作用】その収縮によって円蓋を下げ、胸腔を広げる(吸息)である。

国試オタク

国試オタク