この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題16.人工股関節置換術後に人工関節が脱臼しやすい肢位をとらないように指導されているため、靴下がうまく履けないとの訴えがあった。正しい対応はどれか。

1.下肢の関節可動域を拡大し靴下を履けるようにする。

2.家族の介助で靴下を履くように指導する。

3.自助具を用いて靴下を履く訓練を行う。

4.靴下を履かないように指導する。

解答3

解説

人工股関節置換術後に人工関節が脱臼しやすい肢位は、術式によって異なるが、総じて股関節の過屈曲はとらないほうが良い。

【人工骨頭置換術の患側脱臼肢位】

①後方アプローチ:股関節内転・内旋・過屈曲

②前方アプローチ:股関節内転・外旋・伸展

※人工骨頭置換術の脱臼発生率は、2~7%と報告されており、前方アプローチと後方アプローチと比較して、後方アプローチで発生しやすい。

1.× 下肢の関節可動域を拡大し靴下を履けるようにする優先度は低い。なぜなら、人工股関節術後は、特定の肢位で脱臼しやすいため。過度な股関節可動域訓練は行わないことが多い。

2.× 家族の介助で靴下を履くように指導する優先度は低い。なぜなら、可能な限り本人の自立を促す必要があるため。リハビリテーションの基本は「残存機能を活かし、自立を最大限に支援すること」である。家族介助だけに頼ると、患者の自立意欲を損ねる。

3.〇 正しい。自助具を用いて靴下を履く訓練を行う。なぜなら、「ソックスエイド(靴下履き補助具)」を使えば、股関節を過度に曲げずに靴下を履けるため。これにより脱臼を防ぎながら自立した生活が可能になる。

4.× 靴下を履かないように指導する必要はない。なぜなら、生活の質を下げる指導であるため。「どうすれば安全に履けるか」を工夫するべきである。

問題17.腰部脊柱管狭窄症に用いられる装具はどれか。

1.ダーメンコルセット

2.ウィリアムズ型装具

3.テイラー型装具

4.ジュウェット型装具

解答2

解説

腰部脊柱管狭窄症とは、脊柱管が腰部で狭くなる病気である。そのため、腰から下の神経に関連する症状(しびれや疼痛、脱力など)が出現する。歩行時には腰痛があまり強くならない事が多く、歩行と休息を繰り返す間歇性跛行が特徴である。

・体幹伸展で痛みが増強するため、体幹伸展制限がかかる装具を選択する。

1.× ダーメンコルセットとは、腰部を支えて腹圧を高め、脊柱への負担を軽減する軟性コルセットの一種である。体幹屈曲・伸展のどちらも制限するため、屈曲が楽になる脊柱管狭窄症には適さない。

2.〇 正しい。ウィリアムズ型装具は、脊柱管狭窄症に最も適した装具である。腰仙椎の過度な後屈および側屈を制限する目的で使用する。

3.× テイラー型装具とは、胸椎圧迫骨折や変形性脊椎症、円背が適応となる胸腰仙椎装具の一種である。

4.× ジュウェット型装具は、椎体圧迫骨折や円背などに適応となる胸腰仙椎装具の一種である。体幹前屈を制限する。

問題18.松葉づえをついたときの肘の最適な屈曲角度はどれか。

1.10度

2.20度

3.30度

4.40度

解答3

解説

2本の松葉杖で身体を支えることができるため、体重をかけないようにする事が目的である。松葉杖のそれぞれの下端を靴の脇約5cm、つま先の前方15cmのところに突き、上端が腋窩から指2~3本分(約5cm)下にくるように松葉杖の長さを調整する。ハンドグリップは肘が20°~30曲がる位置に来るよう調節する。

【松葉杖の適応】

・片方の下肢骨折

・対麻痺障害などの立位保持が困難な場合

・荷重負荷制限

・上腕の筋力が十分であること

【免荷】

1/2~1/3部分免荷:両松葉杖

2/3~3/4部分免荷:片松葉杖

3/4部分荷重以上:T字杖

1.× 10度は、角度が浅すぎて安定性に欠ける。衝撃吸収も不十分で、腋窩に負担が集中するおどれがある。

2.△ 20度より優先されるものが他にある。なぜなら、20〜30度の範囲だが、臨床的には30度前後 が推奨されるため。

3.〇 正しい。30度が肘の最適な屈曲角度である。衝撃吸収と安定性のバランスが最も良い角度である。体重支持を行いやすく、腋窩や肩への負担も軽減できる。

4.× 40度は、角度が深すぎて、前腕や上腕の筋肉に負担がかかる。したがって、長時間の歩行で疲労しやすい。

問題19.脳卒中で正しいのはどれか。

1.歩行が自立するとほとんどの症例で排泄も自立する。

2.下肢麻痺よりも上肢麻痺の方が治りやすい。

3.感覚障害の合併はごくまれである。

4.わが国では寝たきりの原因の第2位に挙げられる。

解答1

解説

脳卒中とは、脳の血管が詰まる「脳梗塞」、破れる「脳出血」や「くも膜下出血」など、脳が障害を受ける病気の総称である。 障害を受けた脳が司っていた身体機能や言語機能が失われたり、場合によっては死に至ることもある。

脳卒中の障害の分類として、①既往性障害、②同時性障害、③続発性障害があげられる。①既往性障害とは、もともともっていた障害のことで、この症状によって脳卒中のリスクを上げていたものが多い。②同時性障害とは、脳卒中とともに現れた障害のことである。脳卒中の症状といわれるものである。③続発性障害とは、麻痺や寝たきりになることによって筋力低下などが発生する脳卒中後に起こる症状である。

1.〇 正しい。歩行が自立するとほとんどの症例で排泄も自立する。なぜなら、歩行が自立するということは、ある程度のバランス機能の獲得できているため。したがって、歩行が自立すれば大半の症例で排泄も自立する。

2.× 逆である。「上肢麻痺」よりも「下肢麻痺」の方が治りやすい。なぜなら、体の大きな動きをつかさどる部分(特に下肢)が比較的早く回復しやすく、細かい動きをする手指の機能はより複雑で繊細なため、回復が遅れやすいからである。

3.× 感覚障害の合併は、ごくまれ「とはいえない」。むしろ、感覚障害の合併は、よくみられる。なぜなら、脳出血の中で、視床出血は約3割を占め、脳出血の2番目に多い部位であるため。

・視床とは、嗅覚以外のあらゆる感覚情報(体性感覚、痛覚、視覚、聴覚、味覚など)を大脳皮質に送る一大中継基地を担う。

4.× わが国では寝たきりの原因の「第2位」ではなく第1位に挙げられる。※ただし、現在の介護の原因は、①認知症、②脳血管疾患、③高齢による衰弱になっている。最新の情報をおさえておく必要がある。

問題20.脳梗塞で流暢に話すが内容に脈絡がなく言語の理解も悪い。病変部位はどれか。

1.右大脳半球

2.左大脳半球

3.小脳

4.脳幹

解答2

解説

1.× 右大脳半球は、言語中枢はないことが多い。言語中枢は、多くの人で左大脳半球(優位半球) に局在している。右大脳半球の障害では、半側空間無視や認知障害が主体となる。

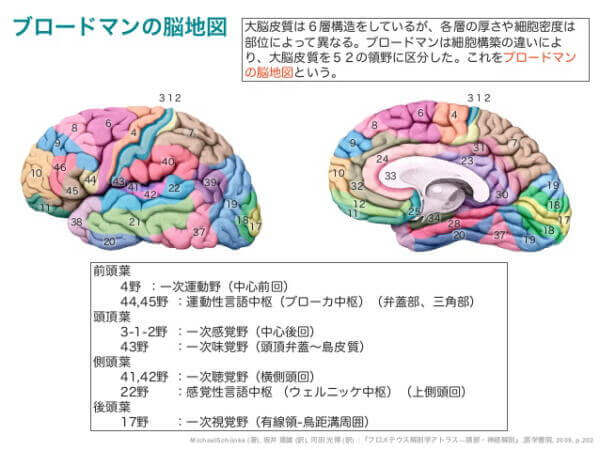

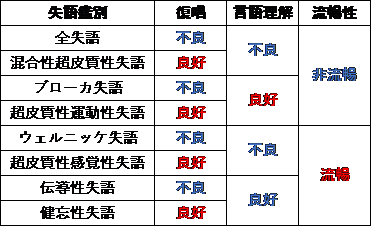

2.〇 正しい。左大脳半球が病変部位である。本症例(脳梗塞で流暢に話すが、内容に脈絡がなく言語の理解も悪い)は、ウェルニッケ失語と考えらえる。ウェルニッケ野は、左側頭葉後上部が該当し、理解に関与に関与する。

3.× 小脳は、言語中枢はない。

・小脳とは、後頭部の下方に位置し、筋緊張や身体の平衡の情報を処理し運動や姿勢の制御(運動系の統合的な調節)を行っている。

4.× 脳幹は、言語中枢はない。

・脳幹とは、中枢神経系を構成する部位が集まっている器官で、中脳、橋、延髄から構成されている。この脳幹は視床下部と通信をすることで覚醒と睡眠間の移行を制御する。

国試オタク

国試オタク