この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

問題21.50歳の男性。高所作業中に転落し、胸髄損傷をきたし6か月が経過している。完全麻痺症状があるが、上肢機能は正常で、車いすを利用した外出も可能な機能まで回復している。膀胱直腸機能障害があり、尿道カテーテルがはずせない。

今後の方針で最も適切なのはどれか。

1.尿道カテーテル留置を続ける。

2.用手排尿法を指導する。

3.自己間歇導尿法を指導する。

4.膀胱瘻を造設する。

解答3

解説

・50歳の男性(胸髄損傷、6か月経過)。

・完全麻痺症状がある(上肢機能は正常)。

・車いすを利用した外出も可能な機能まで回復。

・膀胱直腸機能障害があり、尿道カテーテルがはずせない。

→ほかの選択肢の消去できる理由もあげられるようにしよう。

1.× 尿道カテーテル留置を続ける必要はない。なぜなら、尿道カテーテルの長期留置は、合併症(尿路感染・尿道損傷・膀胱結石・腎機能障害など)を引き起こすリスクが高いため。したがって、急性期にはやむを得ず用いるが、慢性期には推奨されない。

2.× 用手排尿法(別名:クレーデ法、手圧排尿)を指導するより優先されるものが他にある。なぜなら、脊髄損傷患者の場合は、尿管、腎盂などの上部尿路に圧がかかることで上部尿路障害を起こすリスクがあるため。

・用手排尿法とは、腹圧をかけたり下腹部を手で圧迫して排尿する方法である。残尿が多くなりやすく、膀胱変形・腎障害の原因となる。

3.〇 正しい。自己間歇導尿法を指導する。なぜなら、感染リスクが低く、残尿を防げるため。腎機能を保護できる。

・自己間歇導尿とは、一定時間ごとに清潔なカテーテルを用いて膀胱を空にする方法である。

4.× 膀胱瘻を造設する優先度が低い。なぜなら、膀胱瘻は膀胱留置カテーテルを長期に渡って留置せざるを得ない場合に適応となるため。

・膀胱瘻とは、恥骨上部の下腹部から腹壁を通して膀胱との瘻孔をつくり、膀胱内にカテーテルを挿入し、永久もしくは一定期間尿を体外に排出する方法である。 通常、カテーテル排尿が必要な場合で、経尿道的な膀胱留置カテーテルによる排尿に問題がある場合(尿道皮膚瘻など)が膀胱瘻の適応である。

問題22.腰椎椎間板ヘルニアでみられる坐骨神経痛による姿勢の特徴はどれか。

1.身体をエビのように折り曲げた姿勢

2.下肢は痙性となり足が足底側に屈曲した姿勢

3.患側に体幹を曲げ脊柱が弓状に背屈した姿勢

4.健側に体幹を曲げ軽く股関節を屈曲した姿勢

解答4

解説

椎間板は、外縁部分を構成する線維輪という靱帯様の構造物と、中心部に含まれる軟らかい髄核という構造物から成り立っているが、外縁部分の椎間板の線維輪が弱くなって膨隆したり、線維輪が断裂して中心部の髄核が脱出したりすると、近傍にある神経を圧迫している状態のことを腰椎椎間板ヘルニアという。L4/5とL5/S1が好発部位である。

L3‒L4間(支配神経根L4):膝蓋腱反射低下、大腿~下腿内側の感覚麻痺、大腿四頭筋力低下。

L4‒L5間(支配神経根L5):下腿外側~母趾の感覚麻痺、前脛骨筋、長母指伸筋、長趾伸筋の筋力低下。

L5‒S1間(支配神経根S1):アキレス腱反射低下、足部尺側側の感覚麻痺、下腿三頭筋、長母指屈筋、長趾屈筋の筋力低下。

1.× 身体をエビのように折り曲げた姿勢(体幹屈曲位)は、脊柱管狭窄症でみられる姿勢(疼痛回避肢位)である。

・腰部脊柱管狭窄症とは、脊柱管が腰部で狭くなる病気である。一般的に前かがみの姿勢で神経への圧迫が軽減され、症状が楽になる。

2.× 下肢は痙性となり足が足底側に屈曲した姿勢(マン・ウェルニッケ肢位)は、脳血管障害でみられる肢位である。

・マン・ウェルニッケ姿勢とは、Wernicke-Mann肢位(ウェルニッケマン肢位)ともいい、大脳皮質から大脳脚の間(脳幹より上位)で運動制御系が片側性に障害されたときに、病巣の対側上肢が屈曲位、下肢が伸展位を呈する肢位のことをいう。脳血管障害の後遺症としてしばしば認められる。【上肢】肩関節内旋・内転位、肘関節屈曲位、手関節掌屈位、手指屈曲位、【下肢】股関節伸展・内旋・内転位、膝関節伸展位、足関節内反尖足位となる。

3.× 患側に体幹を曲げ脊柱が弓状に背屈した姿勢(ワニのような肢位)は、症状の増悪となる。なぜなら、ヘルニアは多くの場合、後外側に脱出して神経根を圧迫する。そのため、患側に体幹を傾けると圧迫が強まり疼痛が増悪する。

4.〇 正しい。健側に体幹を曲げ軽く股関節を屈曲した姿勢は、腰椎椎間板ヘルニアでみられる坐骨神経痛による姿勢(疼痛回避姿勢)の特徴である。なぜなら、ヘルニアが後外側に脱出すると、神経根が圧迫されるため。健側に体幹を曲げることで圧迫が緩和し、股関節軽度屈曲で神経根の緊張も軽減するため、痛みが和らぐ。

問題23.水疱疹がみられるのはどれか。

1.帯状疱疹

2.感染性心内膜炎

3.クインケ(Quincke)浮腫

4.ベーチェット(Behcet)病

解答1

解説

1.〇 正しい。帯状疱疹は、水疱疹がみられる。

・帯状疱疹とは、身体の左右どちらか一方に、ピリピリと刺すような痛みと、これに続いて赤い斑点と小さな水ぶくれが帯状にあらわれる病気である。多くの人が子どものときに感染する水ぼうそうのウイルスが原因で起こる。

2.× 感染性心内膜炎とは、体内の細菌が心臓弁や心内膜で増殖する疾患である。増殖した細菌がかたまり血流に乗って脳や他臓器で塞栓症(脳塞栓症)を引き起こすことがある。

3.× クインケ(Quincke)浮腫とは、血管性浮腫のことで、皮下や粘膜に一過性の浮腫が急激に出現するアレルギー反応である。口唇や瞼が急に腫れ上がる。重症化すると気道閉塞を起こす。

4.× ベーチェット(Behcet)病は、自己免疫疾患である。四徴として、①口腔粘膜のアフタ性潰瘍、②ぶどう膜炎、③皮膚症状(結節性紅斑や皮下硬結)、④外陰部潰瘍である。皮膚症状として、下腿に後発する。発赤や皮下結節を伴う結節性紅斑、圧痛を伴う皮下の遊走性血栓性静脈炎、顔面・頚部・背部などにみられる毛嚢炎様皮疹または痤瘡様皮疹などが出現する。

問題24.ベル現象の原因となる脳神経はどれか。

1.動眼神経

2.顔面神経

3.滑車神経

4.外転神経

解答2

解説

ベル現象とは、閉眼した時、眼球が上転する現象のことである。Bell麻痺は、特発性の末梢性顔面神経麻痺のことである。他の麻痺(中枢性、感染によるRamsay-Hunt症候群、外傷、中耳炎、腫瘍など)を除いたものをさす。顔の片側の筋肉に起こる突然の筋力低下または麻痺がおこる。

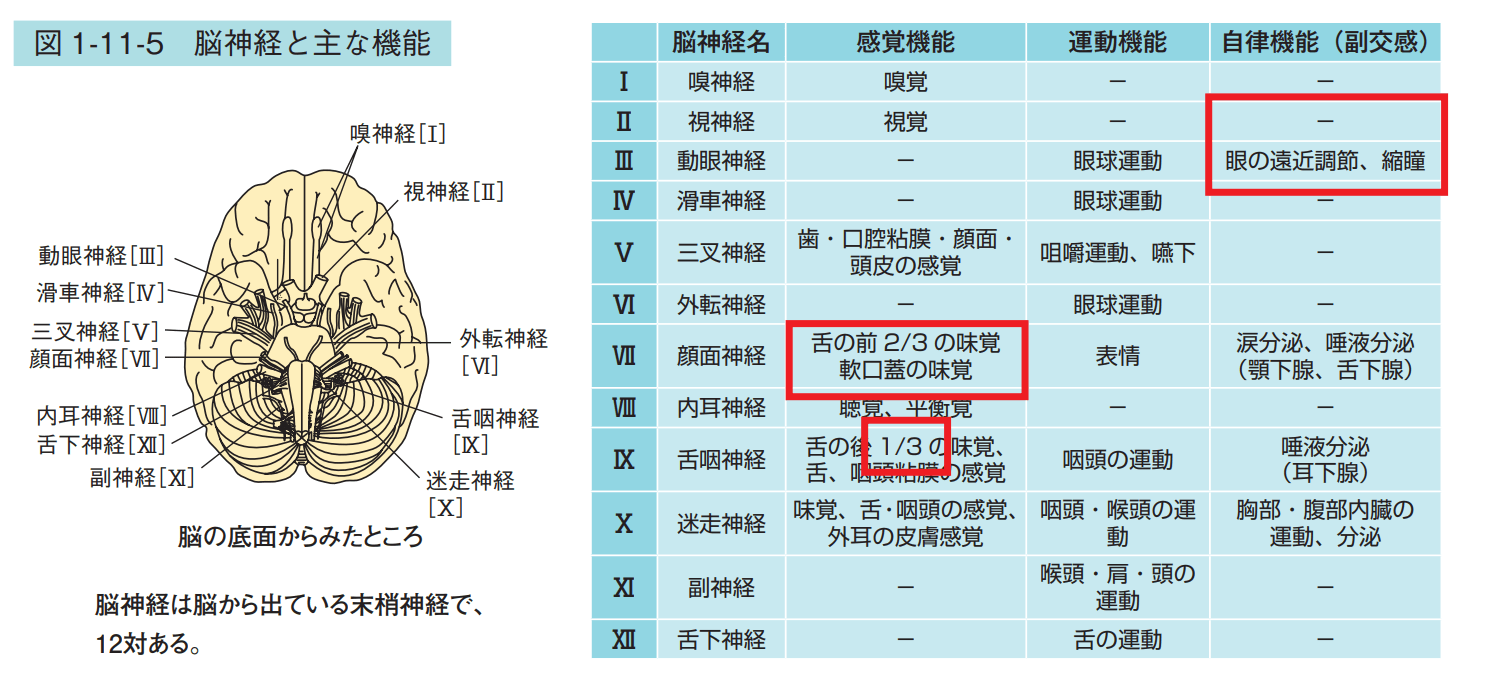

1.× 動眼神経とは、外側直筋と上斜筋以外の眼筋を支配する運動神経と、眼球内の瞳孔括約筋や毛様体筋を支配する副交感神経を含んでいる。

2.〇 正しい。顔面神経は、ベル現象の原因となる脳神経である。

・顔面神経とは、表情筋の運動、涙腺や口蓋腺などの分泌作用制御の副交感神経、および味覚を司る感覚神経を含む混合神経である。したがって、顔面神経の障害により、顔面表情筋の障害、角膜反射低下、聴覚過敏、味覚低下(舌前2/3)、涙分泌低下、唾液分泌低下などが起こる。

3.× 滑車神経とは、上斜筋を支配する運動神経である。

4.× 外転神経とは、外側直筋を支配する神経である。外転神経は、眼球を外方へと動かす。

(※図引用:「イラストでわかる歯科医学の基礎 第4版 」永未書店HPより)

問題25.マルファン(Marfan)症候群でみられるのはどれか。

1.樽状胸

2.鳩胸

3.扁平胸

4.漏斗胸

解答4

解説

1.× 樽状胸は、慢性閉塞性肺疾患(COPD)でみられる。胸郭が前後に拡大して樽のような形になる。

・慢性閉塞性肺疾患とは、以前には慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてきた病気の総称である。他の特徴として、肺の過膨張、両側肺野の透過性亢進、横隔膜低位、横隔膜の平低化、滴状心などの特徴が認められる。進行性・不可逆性の閉塞性換気障害による症状が現れる。増加:残気量・残気率・肺コンプライアンス・全肺気量・PaCO2、減少:一秒率・一秒量・肺活量・肺拡散能・PaO2がみられる。

2.× 鳩胸とは、前胸部の骨が突出した状態で、漏斗胸の5%以下の頻度でみられる。

・漏斗胸とは、胸板を形成する胸骨と肋軟骨の一部が、背中側の脊柱に向かって漏斗状に陥没している状態のことで、発生頻度は1000人に1人程度で、男子に多い特徴がある。

3.× 扁平胸は、原因不明である。

扁平胸とは、胸部が扁平(平ら)な状態を指す。胸郭(特に、肋軟骨)の成長過程に、なんらかの異常が起こり、多くの場合、成長とともに症状が顕著になりやすい。主な原因は遺伝的要素とされているが、具体的な遺伝メカニズムは完全には理解されていない。

4.〇 正しい。漏斗胸は、マルファン症候群でみられる。

・漏斗胸とは、前胸壁が陥没し、あたかも漏斗のような外観を示す変形である。骨強度の減弱により生じる。

・マルファン症候群とは、遺伝性疾患で、全身の結合組織の働きが体質的に変化しているために、骨格の症状(高身長・細く長い指・背骨が曲がる・胸の変形など)、眼の症状(水晶体(レンズ)がずれる・強い近視など)、心臓血管の症状(動脈がこぶのようにふくらみ、裂けるなど)などを起こす病気である。つまり、全身の結合組織がもろくなるため、大動脈癌や大動脈解離を生じやすい。

国試オタク

国試オタク